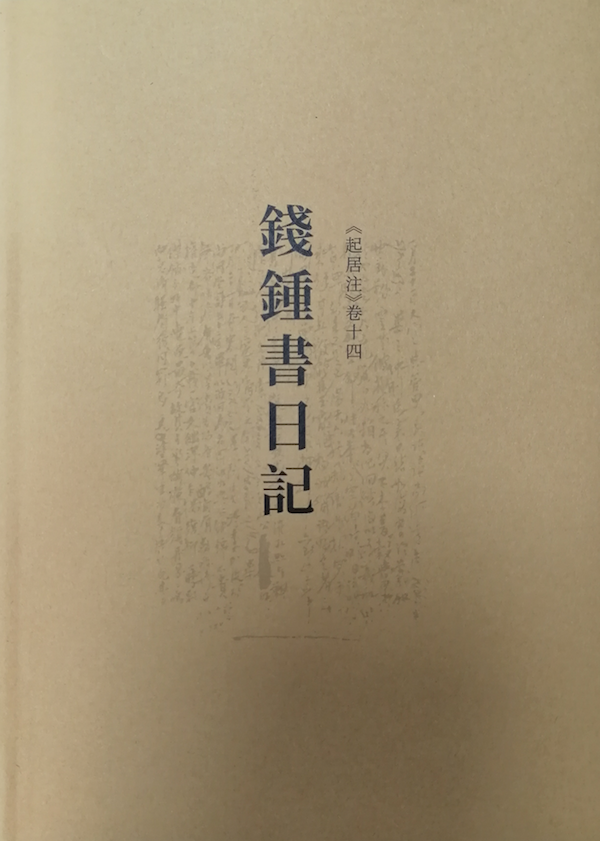

《钱钟书日记》自印本,2022年

钱钟书(1910-1998)善于炫耀才华,这种炫耀不止于小说《围城》,不止于他皇皇的著作《管锥编》《谈艺录》等。他的博学和才华融为一体,即便不向外露出锋芒,在公之于众的著作中尽情展示,也难以掩盖。当皇皇的《钱钟书手稿集》公布之后,人们除了礼赞这位大师之外,实在可以想见他的天才也在于日积月累的阅读和札记。而一份更隐秘的日记,把钱钟书的自我揭示得更为彻底。金克木曾在私底下认为钱钟书“太做作,是个俗人”(扬之水《读书十年》,中华书局,2011年,95页),许多人据此以为是新见。揆诸钱钟书的日记,他完全坦然于自己的俗。他好名,好辩,并不讳言。一如李白之于功名富贵的渴求,他都要,只不过要的比普通人的分量大得多而已(李长之《道教徒的诗人李白及其痛苦》语)。

摊开1933-1934年间钱钟书的日记,使人印象最深刻的不完全在于他和杨绛(1911-2016)的私人情感。虽然,这是足资咀嚼的文坛掌故,且早已为范旭仑先生剖析得清清楚楚。使人为这份日记感到震撼的,是钱钟书在日记中无论记载什么,都锋芒毕露,充满机锋,令人不自觉地感受到文字中流淌着的“狂态”。这是钱钟书的“日记精神”。从黑格尔(1770-1831)处借鉴“时代精神(Zeitgeist)”探析钱钟书的日记,是意图在读书、生活及情感的广泛世界中,阐明钱钟书的日记及它所葆有的那个时代的理想。

早在1931年,钱钟书为谭献(1832-1901)《复堂日记续录》作序时,已高标“简策之文,莫或先乎日记”(《复堂日记续录》,河北教育出版社,2001年,第1页)且对“晚清四大日记”的优劣有精辟分析。不惟如此,钱钟书还积极写作日记。钱基博(1887-1957)尝自诩父子二人“集部之学”冠绝天下,而于史部,我想钱氏父子的贡献主要在日记写作层面。尤其是钱钟书,平生所记日记极富(范旭仑《钱钟书的〈起居注〉》,南方都市报2021年10月10日)。惜乎钱钟书日记或自焚其稿,或为杨绛烧毁,总之,目前所知消息,是存世甚尠。而1933年底至1934年这一册钱钟书日记就显得尤其可贵。这册日记原题“起居注卷十四”,始于1933年10月25日,结束于1934年2月28日,中间阙略数天。原由“尤金”整理并注释,载于豆瓣网。2022年,半亩方堂主人和鸣秋轩主人排版编印,名为《钱钟书日记》,印行30册,以飨同好。

笔者所获赠第17册

关于这册日记,范旭仑《钱钟书日记〈起居注〉中的钱杨之恋》(《南方周末》2021年3月11日)深度解析了钱钟书与杨绛儿女情痴的热恋故事;姚峥华《三十册〈钱钟书日记〉落入谁手》则介绍本册日记的印行概况。记事不足半年的《钱钟书日记》经过两篇文章的探照,早已成为研究的“贫矿”。然我读后,别有所思,以为钱钟书是那个时代一大批青年的一类典型,而《钱钟书日记》则是那种“狂态”时代精神的写照。解读这部日记及其精神,则1930年代青年狂态的精神世界有望被提升到反思性意识层面。《钱钟书日记》是独一无二的,是充满个性化色彩的私人文本;而《钱钟书日记》的狂态精神世界,则是普遍的,是一个时代日记精神回馈于历史的证据。

一、读书的“狂”

钱钟书眼光是犀利的,倘若照射于人心,不免使人觉得刻薄,但若照射于书本,则这种挑剔每每让人惊叹,他可真是读书有间呀。他读书眼光极锐利,批判力十足,每能抉摘著者之心,烛幽索隐,却又能餍服人心。他爱袁枚(1716-1798)著作,翻看皇皇《随园三十六种》,却并不为袁枚著作等身而折服,他说:“简斋著作虽多,往往相复。同一意也,见于《文集》,见于《诗话》,见于《尺牍》,见于《随笔》。重言申明,三四不厌。统观全集,自能知之。” (1933年10月28日)这是不满于袁枚著作的重复,一意而反复申说。古今大家,在某几个意思上反复申说者并不鲜见,但袁枚这一点,钱钟书不能满意。

袁枚的《随园诗话》,闻名后世,钱钟书却看出它的流行:“非徒标榜声气,亦以答客难而解嘲,先发制人,令评者无隙可乘。回护防范,极为周密。”(1933年10月28日日记)这是窥探到袁枚的著者之心,觉察了《随园诗话》与一般文人互相标榜的诗话的区别。《随园诗话》的妙处,钱钟书以为与章学诚(1738-1801)《文史通义》相当,是“‘多警策动人,清言隽辨,间涉诙谐嘲笑,江湖游客藉为谈锋’云云,以之移评《随园诗话》,亦恰合也”。(1933年11月27日)

由于心仪袁枚,故袁枚周遭及身后的评价,钱钟书也特别留意。于是他注意到章学诚“切齿随园,言之不足,故申言之。”(1933年11月27日)又不止于为着知识兴趣而阅读,钱钟书读袁枚诗,还注重关联阅读,从中知悉彼时文人圈的生态。1933年11月4日日记云:“翻看《瓯北诗集》,于随园不能无妬心!《复堂日记续录》亦谓蒋心余《评四六法》颇隐刺简斋。文人相忌,自古而然。随园之于二子诗,亦屡致不足,俨然以先进自居也。”在日记与诗文集的比照阅读中,钱钟书看到文人相轻,而这些心得最终也写进了《谈艺录》。

钱钟书日记多有关于袁枚著述的评语

在1933-1934年这几个月的日记中,钱钟书最关注的古人著作,除袁枚外,当属谭献。内里共同的原因,大概在于袁枚和谭献都是文士气极浓,又好评骘人物。他说:“复堂皮里阳秋,正复不浅。其评骘文字者不论,摘论人数事:同治五年正月十三日:‘戴子高窃余前年所得陈硕父传校《管子》走苏州,咄咄怪事。’”(1933年11月5日)皮里阳秋,可不就是钱钟书衡文论人事的一贯作派。况且,谭献的日记与手札,都曾贮藏于钱基博家。《复堂日记》出版时,钱钟书还作过一篇序。这一时期,他重又翻阅了一遍谭献日记。于1933年11月5日日记云:

阅《复堂日记补录》、《续录》一过。《补录》卷一乃同治时避地闽中所作,少年气盛,好为大言(如云:“符雪樵比黄仲则”,“韩愈创叫嚣之文”,“秀水朱氏之考证、海宁查氏之诗,吾可折棰使之”,“朱子毕世未尝通经”等等)。多所击排而漫无根据,徒持门户。卷二则已入光绪时,虚锋略尽,往往与少年时未定之见不相侔矣。……《补录 ‧ 二》四月廿一日:“阅《汉学商兑》,亦所谓‘针砭不中腧穴’者也”;《续录》三月廿九日则云:“《汉学商兑》巨刃摩天,尚非徐夫人匕首。”《补录 ‧ 一》八月十三日:“爽秋诗文,稗贩与罔诬皆有之,然精处不可没”;《续录》正月廿日则云:“爽秋诗以玄为体,以质为用,近《箧中》、《极玄》二集。中唐、北宋间可参位置。”先后持论抵牾,正可觇复堂进步。

“少年气盛,好为大言”,这是钱钟书冠于谭献的帽子,移诸自身,无疑也恰如其分。因为少年气盛,读书不免多下批语,时地转移,胸次变化,于是观点不能不有变化。从前的见解,以后看来,不免荒唐,难免要有所更易。此类故事,人所多有,而证据却并不易寻。犹记得陈曾寿(1878-1949)1923年2月18日日记所载倒可与此相印证:“夜为检一事,翻《渔阳精华录》,此书为初印本,不可多得,惜曩岁不知爱惜,妄录覃溪批语其上,又加以圈点涂抹,如美玉之有瑕,不忍复见。覃溪本不甚知诗,率多妄论,惟间有考据校勘可取,少年不解事,以为善本而重录之,致污佳书,悔不可追。人当少日,大半不知妄作,凡事不可不谨慎也。”陈曾寿的悔其少作,乃在于过录不佳以致于污染了好书。而钱钟书以旁观者挑出谭献议论抵牾之处,却是以读者之心考究了谭献读书的进步。

以这样的读书方式烛照过去,则古人的读书进路固无所隐遁。在钱钟书自己,因为见得明白,也不免自信起来。这种读书自信所带来的文化自信,使他不免作一些大判断。他说:“千古文人,未有如随园之不讳好色,佻㒓自喜者。”(1933年10月28日日记)这是放言,未免夸张,却正是钱钟书文人狂气的泄露。人们震慑于钱钟书的学者面相,有时容易忘了他的文家面目,虽然《围城》的影响确乎大极了。倘若评第袁枚的话还只是读书自负的初试牛刀,钱钟书读其他人著作,有时竟至于目空千古。他读彭兆荪(1769-1821)的《忏摩录》,以为 “见理之透,体物之精。老师宿儒穷老尽气,只如苍蝇钻故纸,终隔数尘,何尝有此切身经济,豁达空明,一破翳障!”(1933年12月18日日记)为义理之学辩护的彭兆荪,得到钱钟书的青睐,以为圣贤大道尽在于此。如获至宝的钱钟书,不免又对老师宿儒大加挞伐。平心而论,老师宿儒钻故纸堆即便未尝有得,也断不该受此辱骂。而钱钟书却是不管不顾,他读书既多,文化自信日益膨胀,况在年少,于是,前人倘若学问不精,在钱钟书日记中就不啻牛马,要打便打,要骂便骂。如1933年11月30日日记云:“阅《岭南遗书》中凌扬藻誉钊《蠡勺编》,徒事抄撮,绝无论断,闻见亦不广也。”一句话把这部书批了个底朝天。

不仅目空古人、于老师宿儒嘲讽起来,钱钟书对当时的名公巨卿,也往往不假辞色。1933年12月8日日记云:“偶翻《饮冰室文集附集》。任公之文,通体雅正者极尟。即小品题跋,亦时时有报馆主笔语。所作白话文尤笨重,如《苦痛中的小顽意儿》一篇,正言厉色,滥词恶调。结语云:‘我在伤心时节寻些消遣,我想无论何人也该和我表点同情。’读之而不肌肤起栗者几希。”对梁启超的文章,钱钟书本来觉得不合雅正,至于向受人推崇的“报章体”,在钱钟书处简直一无是处。尤其梁启超在苦痛里做的“集句”小玩意儿,以及末尾类似“杨朔体”的矫情,十足地把钱钟书恶心了一把,令他浑身起了鸡皮疙瘩。无怪乎他要把“滥词恶调”赠予“笔端常带情感”的梁启超了。

在读书领域,钱钟书谁也不宽恕。通观1933-1934年间钱钟书日记读书事项的记载,不难发现,在读书领域,钱钟书仿佛国王,是读书世界的中心。他经眼的书籍及其作者,无一例外地都要受到他的审视,有的受了礼赞,有的则遭遇无情的嘲讽。这方面而言,钱钟书无愧于第一流的书籍批评家。

二、谁堪与钱钟书“对等玩”

“读书狂”钱钟书似乎也将书籍世界主人的姿态移植到日常生活中,于是,生活世界也成为钱钟书使气骂座的靶场了。书上的古人不会说话,而生活里的人,有时难免发些牢骚。于是,这份尽管并不希望被人看见的日记,就真实地描绘了钱钟书交游世界里的狂态。

钱钟书的狂,在于自己非常骄傲。骄傲的他,并不一律照单全收他人的恭维,倘若那恭维不入彀中,反倒惹来钱钟书的讥刺。譬如,1933年12月12日日记云:“蒙文通称余文格在北宋大家以上,其意可感,其说则谬。予上下九千年,胸中绝无秦、汉、唐、宋之畛域,既非下棋之以先着逞强,亦异积薪之以后来居上。能廓海天之观,自无町畦之执。虽周情孔思,一以贯之可也,更何有于北宋!蒙君为井揅老人高疋弟子,力主蜀学,本以门户坛坫安身立命。说经谈艺,比物此志,宜其虐今雄古,高论不根,虽能识曲,未为真。余故曰:好之者不如知之者也。”这段日记未载钱钟书从何处知悉蒙文通的推许,或书信,或口头,今已不能考,然钱钟书这段话大体是可信的。蒙文通(1894-1968)精于天水一朝学术,称颂钱钟书的文章气格在北宋诸家之上,评价不可谓不高。一般人对此,是免不了要自谦一番的,即便在日记中,恐怕也会大为受用。若杨树达日记中,就专记他人对自己学术成就的揶扬,以为得其实(尧育飞《自我的边界:杨树达日记的“耀斑”与“暗痕”》)。在钱钟书却只是肯定蒙文通的好意,至于蒙氏的评语,则以为错谬。毕竟,蒙氏将其文章范围在北宋一朝,在钱钟书是不能满意的,他说自己上下九千年都囊括胸中,一以贯之。进一步地,钱钟书甚至点出蒙文通不过是以蜀学的门户立场而跻身学界,并说他“高论不根”。这几句诛心之论,倘起蒙文通于九泉,怕是老肺也要气炸。

钱钟书这样地不近人情,无非在他自家眼界太高,希望万事万物各得其所。他既连褒扬自己的人也不肯放过,那些他瞧不上的人,就更要在日记里为他任意讥刺了。如1933年12月25日日记云:“浦梁复以作文请改,此人龟形猴面,贪鄙好色,虽事余甚敬,其意盖欲余常为润色作文,以求赏于大人耳,渠在大人专籍研究班上。”蒲梁(蒲良)是钱钟书的无锡同乡,1930年考入光华大学,敬事钱钟书,只因要钱钟书作润色文字,以便得到老师钱基博的赏识。学生蒲良的这点小心思,如何瞒得过钱钟书?于是,在日记里,连带长相一起,都遭到他的鄙夷。平心而论,蒲良不过试图得到钱基博的认可,方才讨好钱钟书。这类人之常情,在钱钟书眼里,却是容不得的。也许,钱钟书希望师生关系能够更加纯粹吧。

1933年底至1934年,钱钟书在光华大学任教。作为教师,他对学生的答卷很不满意,日记记载云:“改作文试卷,黄茅白苇,污眼塞心,发风动气。”(1933年10月29日)改试卷原本枯燥,而学生的答卷简直污了钱钟书的眼,难怪他心头不免生出一股火气。只是,虽不满意于学生的水准,钱钟书对学生并非没有关心,日记时常可见学生找他谈话。又如1933年11月24日日记云:“挺生开除一学生,学生来哭求,见之惨然,心疚者久之。”眼见同事张杰(1911-1974,字挺生)开除一学生,钱钟书不免心有歉疚。为何歉疚,因日记前后缺略,无法推测。然据此可见,钱钟书于学生未必无情。不过,他的天才,他的专注,都使他无法长期安心做一位教书先生。1933年12月25日日记云:“学生来问事,殊倦应付。”他终于肯在日记承认,对一般学生的问事,只是应付,而这种应付,也使他感到疲倦。我以为,这是钱钟书对学生的一般态度,而狂者的钱钟书并不是一个好老师。

远方传递善意的人,钱钟书拿放大镜看;身边恭敬求教的学生,他因“污眼塞心”而倦于应付。那些恭维他的、贴近他的人,倘不能实获他心,钱钟书终于是瞧不上的,因而也绝不在日记中轻饶一个。于是,钱钟书相与的人也越发少了。这或者进一步增添了他的孤独,也助长了他的狂态。

人生不能无群,此期的钱钟书未尝不渴望朋友,1933年12月1日日记云:“挺生将辞此地附中,往聂中丞公学,同居失一良伴矣。”可他对朋友的优劣得失又不能悉数包容。他喜欢在日记中对朋友大加评点,如评价他们的文章说:“挺生极好学,而不善文词,蹇吃勿达意。每作书致尊亲,惨淡经营,废纸成堆,良久脱稿,佶屈钩棘,好为翻腾跌荡,且夫然而,之乎者也,狼藉满纸,莫辨命意所在。式圭较通顺,而生硬槎枒,如露筋祠中偶象,如博物院中骸骨,亟宜精进,毋使人笑大人门下有未达之弟子也。”(1933年12月10日)这种以辞章自许,对他人文章痛加挞伐的议论,倘钱钟书在日常中也这样直直说去,那么哪怕是师兄弟,恐怕也要生出不快。中国古话说“闻过则喜”,但以我浅显的阅历看,能做到这一点的人是百中无一。于是,我读钱钟书日记,时不时要为钱钟书捏一把汗。

况且,钱钟书喜欢开玩笑,作戏谑语,有时因此和朋友闹别扭,但他并不以自己为过。这是1933年10月31日日记所载:“以戏言与式圭失欢,过而悔之。而箭在弦上,不得不发。既不能峻儌厓岸于前,自不可严责备于后。然彼咎固有应得者。”虽然有所后悔,觉得不该苛责朋友,但钱钟书终于还是在日记中为自己回护一番。

钱钟书的机智使他在友谊中总是居高临下,形诸日记,则未免过于卑视他人。曹觐虞(1911-1990)是他的好友,可透过日记一看,钱钟书并不肯放过调侃曹觐虞的机会。如1934年1月16日日记云:“访觐虞谈,渠与宪良,如蛾眉之斗尹邢,以予有贺年柬致宪良,有妬意,复以车中曾请季一饭,有德色。余谓之曰:‘清华同学中,人皆知为通而实通者,鄙人也;人不知为通而真通者,足下也。此外诸君,皆汪中所云‘读书数年,可几于不通’者也。其勿妄自菲薄!张石洲云:‘驽马自应勤十驾,良朋相与志千秋。’愿与足下共勉。鄙人好名,足下好货,此又相得益彰,为骖之靳者也。’”渠乃色然喜,忻然笑,阳满于大宅。”这一段日记,把青年人交游圈中复杂的心态剖析出来。曹觐虞没有收到钱钟书的明信片,而他们共同的朋友宪良收到了,于是曹不免嫉妒,嫉妒之余,不免生怨。朋友圈内部的争风吃醋,把主角钱钟书逗乐了。于是,他效仿清朝文人汪中(1745-1794)论人“通”与“不通”之论,给曹觐虞戴上“通”的高帽,终于使曹觐虞喜笑颜开。扬州狂生汪中恃才傲物,对人少所许可,钱钟书此举可谓深得汪中遗风。只是,日记中他纯以玩笑笔墨出之,未免令人为曹觐虞感到冤枉。

曹觐虞是钱钟书此期往来很密的朋友,钱钟书对他也颇肯付出。如1934年1月22日日记云:“觐虞忽来,傍晚去,并索 Barbusse: L'Enfer。此公好敚人之爱,天下之忍心害理人也。忍痛予之。”钱钟书手头有法国作家亨利·巴比塞(Henri Barbusse,1873-1935)的小说《地狱》(L'Enfer),曹觐虞不管不顾要来借,而钱钟书终于忍痛割爱。只是,在这对亲密的友谊关系中,钱钟书始终是清醒的,他一贯的理性使他不能付出全部的友情。1934年2月5日日记云:“觐虞来,留宿。谑浪终日,复如同居时。此君胆薄见小,非患难之交,然小忠小信,谨愿而有风趣,大好家奴也。”好在这话,只是藏在日记中,不然曹觐虞当下怕要与钱钟书绝交。爱自己而永远甚于他人,故钱钟书的友谊世界难以圆满。

与钱钟书做朋友真太不容易了。假使糊涂,不免要受他的奚落和戏谑。倘或聪明,气味相投,和他打交道时难免理性的味道太浓,又减损了友情的感性风味。诚如杨绛在《我们仨》中所言:“能和钟书对等玩的人不多,不相投的就会嫌钟书刻薄了。我们和不相投的人保持距离,又好像是骄傲了。”(《我们仨》,三联书店,2003年,74页)这里说的当然是晚年钱钟书,然从日记来看,青年时期的钱钟书,交友大概已有这样的倾向。钱钟书的日记,不过把他的友道袒露得更为彻底,而杨绛不愧是钱钟书的“文章知己”。

三、狂态的由来及自我体认

1933-1934年的钱钟书,何以在日记中尽显狂态?

他的狂,不乏本性使然(参看范旭仑《钱钟书的性格》,东方出版中心,2020年);他的狂,是有意为狂;他的狂,也受情感和时代驱动。

狂生也不免为情所困,而力比多也使钱钟书的日记充满了人生自是有情痴的况味。日记类似记载比比皆是,“风月清美,欲出无侣。对影孤坐,不可为怀。”(1933年11月13日)“ 翻看旧日记。人生儿女情痴,亦不过此一遭耳。”(1933年11月28日)“不得季书,意甚愤郁。”(1933年12月6日)1934年1月1日,钱钟书在写给陈衍信中说:“钟书已缔姻杨补堂先生季女,现在清华研究院治西洋文学。名士倾城之悦,参军新妇之谐。知关系念,敬以奉闻。”关于钱钟书这段情感生活,范旭仑《钱钟书日记〈起居注〉中的钱杨之恋》已有详细钩沉。这里想要隐隐建立的联系是,钱钟书的情感在此期极为充沛,这种丰沛的情感,影响到他读书的批判,影响到他情绪的波动。他的日记之呈现如此状态,与他的感情经历息息相关。

钱钟书与杨绛

沉溺于感情生活里的钱钟书,不免像晚明文人一样,带有相当的名士气。他也并不讳言自己的名士气味,1934年1月16日日记云:“访季,短发齐眉,仍还旧观,痴黠不可名言。”1934年2月6日日记云:“与觐虞同车赴苏,访季话别。弦弹录别,花赠将离。梦绕梨云,泪零兰露。虽皆知言面在即,而各有忽忽作恶之怀,惘惘可怜之色。旋复哂彼此之情痴,破涕为笑也。季将于八日夜午时行。风霜勿厉,中我玉人!”不惟名士做派了,钱钟书连日记的文字也变得文绉绉起来了。这是钱钟书狂的又一感情因子。

有相当长时间内,人们以为钱钟书是置身于政治洪流之外,认为这是极端聪明和智慧的体现。自然,也有人对此深表不满,认为这是一个躲在书斋里的自了汉。揆诸日记,青年时期的钱钟书,并非没有一些政治上的同情与偏爱。如1933年12月21日日记云:“夜半挺生被市政府捕去,有人诬为共党也。不察情实,遽加缧绁。今日之事:All men are guilty until they are proven innocent。人人自危,而前头鹦鹉,祇可吞声饮恨而已。同时被捕者,本校十四人,女生一人,他校共六十余人。彻宵未睡。”次日日记又载:“全校皇皇,大人亦力营救被捕诸君。润圃来,留宿。夜眠未稳,心惊肉跳,一震之威,至于此乎?同学来探问者甚众。”此后一天又说,“同学来探问者益多,送衣被及钱予挺生。”(1933年12月23日日记)1933年12月25日日记云:“来访问挺生者愈多,应接不暇也。”光华大学国文系毕业生张杰是钱钟书同事,且为室友,因参与民主运动,遭到逮捕,后经钱基博等人营救,方才出狱。钱钟书日记对此事相当关注,至1934年1月8日载“张杰出狱”,关于这件事的记载,方在钱钟书日记中告一段落。

感情的激荡、名士的趣味以及政治活动的影响,助长了钱钟书的狂态。他的情绪是这样地充沛,他的意气是这样地高扬,终于,他的气盛要显露,要冲决。找不到资料,他要发怒。这是1934年1月3日日记所云:“为李高洁检一事不得,甚愤。”心情的苦闷,终使他在1933年11月8日日记写道:“作笔记。阅杂书。愤懑不释,吾其将狂矣!”他不是“将狂”,而是实在地“在狂中”。

在肢解钱钟书日记中的疯狂及其缘由之后,一个狂生的形象已经较为牢固地树立起来。不过与福柯(Michel Foucault,1926-1984)所呈现的疯狂史上的疯狂相比,钱钟书日记所呈现的狂,与病态并无关系。尽管非理性的因素曾主宰钱钟书的头颅,但更为强大的自我控制力令所有的疯狂最终都没有突破日记的空间。甚至在日记中,钱钟书仍然最大限制地压抑了感情,而将更多的狂的情绪转向读书。从这个方面而言,钱钟书无疑是清醒的狂。

清醒的狂生钱钟书之所以并未失控,乃在于他始终对自身有清晰的认识,不断反省自身。在钱钟书自己,他的笔端是这样地锋芒,这样地富于情感,却并不使人觉得狂妄自大。日记里的钱钟书,严于律人,对自己的读书境界却也没有放松管制。他说谭献读书不断长进,自己何尝不是如此。如1934年2月11日日记云:“读《柳河东集》三卷,乃知畏庐《韩柳文研究法》所得之浅。明蒋之翘辑注本最佳,每篇下录前人评语,亦间出己意,集首所录《叙说》亦备。畏庐似未覩此本,《研究法》极称刘禹锡《与宗元书》为能‘道得柳州真处’,《叙说》记陈仁锡语已言之矣。”又如1933年12月8日日记云:“阅罗大经《鹤林玉露》,识见、文笔均极高妙,向来草草看过也。《四库提要》专主记诵,故于此书亦粗率了之。”寥寥数十字,叹息于自己从前受了《四库全书总目》的蒙蔽,以致于粗看了《鹤林玉露》。在学问面前,钱钟书无疑是真诚且严格的。他的这份连自家也不放过的平等而客观态度,容易使人恕了他对古今读书人的苛刻。

毕竟,钱钟书的刻薄施加于书本,也施诸于人事,嘲讽所至,自家人也不曾幸免。即便亲密家人,他也不惜用一些恶语。如1934年1月14日日记云:“访槑厂姊,渠又有弄瓦之灾,大失所望,以之寄䍩人家。立谭数语而出。” 堂姐生了个女儿,钱钟书变传统“弄瓦之喜”而为“弄瓦之灾”,可见他的风趣,而日记中这等语言也令人忍俊不禁。他的狂态,多数情况下,也不过是文人习气的膨胀,喜作夸张语而已。如1933年12月13日日记云:“余贪口腹,几乎日食万钱,长此以往,措大安能自了?故与挺生立约:自明日起,力事节省。不知能持久否?”1933年12月31日日记又云:“与公侠丈长谈。钟英、式圭皆外出,晚馔独享为快。呼肴皆不得,因命取生鸡、鱼肉片三盘来,火锅加炭,烫食之尽,鼓腹饱暖。”他喜欢美食,而终于打破了与挺生的约定。由此可见,我们也不必拘牵于钱钟书的话。许多时候,他的话不过是一时兴起,未必需要深究。

况且,狂则狂矣,除去人事的纷扰之外,钱钟书的狂大抵还是运用于读书。对自己才华与见识的当仁不让,钱钟书丝毫没有谦逊。1933年12月23日日记云:“应谋伯之招,快谈至晚归。余谓随园主作,实斋主述;随园originality,实斋主 origin。观《文史通义‧诗话篇》可知大同异、小同异。非余孰识之哉?”他得意于是中西比较的灵感,然而仅此而已,未必时时因此轻视他人。倘若有,也不过是见不得他人的妄。这是1933年11月22日日记所载,“作一短文,驳一妄人”。据范旭仑先生考证,这篇文章以《阙题》为名,发表在1933年11月25日《光华大学半月刊》第二卷第四期,所抨击的是包玉珂(1906-1977)所作《读道德定律的存在问题书后》。在学术上,他不含糊,虽骄傲,却也不是没有低头的时候。如1934年1月1日日记云:“得《中国评论周报》专函,聘余为特约撰述。同列诸君如张歆海、潘光旦、林玉堂、温源宁,莫非位高望重。余以惨绿少年,厕身其间,殊有珠玉在前之叹。”这并非自谦的话,足见钱钟书的狂是清醒而有节制的。

四、狂生与1930年代:与李长之的比较

钱钟书的嬉笑怒骂,放诸中国历史上的狂人谱系,实在并不令人觉得意外。即便在清末民初,这类狂人并不少见。鲁迅曾说:“这是当时的风气,要激昂慷慨,顿挫抑扬,才能被称为好文章,我还记得‘被发大叫,抱书独行,无泪可挥,大风灭烛’是大家传诵的警句。”(《集外集·序言》)陈独秀、黄侃等人就是那时狂生的标准。然而从1930年代起,狂生的产地从北大转移到清华园,却很值得注意。也许,狂与学术及时代风气息息相关,甚至是它们的一面镜子。钱钟书是清华园狂生的一例,与钱钟书同时代的李长之(1910-1978)又是一例。

在1930年代各类文艺批评刊物极为活跃的李长之,此前并无确切证据证明与钱钟书有交往。然《钱钟书日记》两度提及李长之,为两位才子的交游提供了明确的证据。钱钟书1933年11月2日日记,记载得李长之信。1934年2月27日日记云:“得大千书,讲和也,然尚有悻悻之意。且大夸李蚯蚓(长之)著述之多,以刺我。李其同乡也,大有《围炉诗话》所谓‘皇明少师文渊阁大学士申公间壁豆腐店王阿奶’之意,即复。”许振德(1909-?,字大千),山东人,钱钟书清华同班同学,时任清华山东同学会会长。许振德曾因钱钟书夺了他全班第一名的荣誉,“曾想揍钱钟书一顿出气”,后来始交好(杨绛《记钱钟书与〈围城〉》)。从存世日记来看,钱、许二人从清华毕业之后大概尚有意气之争,在这封来信中,许振德虽有讲和之意,却忍不住抬出两人都认识的李长之,以李长之著述多,来刺激钱钟书。钱钟书就引《围炉诗话》中的典故回击许振德。自然在这里,钱钟书也不免流露他的刻薄。他私下称李长之为“蚯蚓”,大概是因为李长之身形短小。

曾任中央大学、北京师范大学等校古典文学教授的李长之,身材瘦小,时人有“长之不长,大壮不壮”之谑语,意指李长之与乔大壮(1892-1948)两人形貌与名字不相符。

都是清华园中的才子,钱钟书和李长之有许多共同特点。钱钟书在西洋文学系,李长之在哲学系,都是以非中文系身份闯入文坛,都在清华园中享有才子称号。但两人的狂态及公众媒体的表现却差别较大,李长之的狂往往表现于公众媒体,他写《鲁迅批判》,和王云五论战等,都是针对当时名公巨卿的公开宣战;而钱钟书的狂,主要在日常、在私人之交往场合。钱钟书读书之狂,主要表达于同好之间,或形诸日记,而李长之则直白地在文章中写出来。他自己曾说:“在战前,我大约写了二百万字,在战时,也约略写了二百万字。”(李长之《我的写作生活》)钱钟书把他的读书狂及对人事的见解,隐藏得较深,而李长之则将其袒露出来。同是《清华周刊》的编辑,英文编辑钱钟书发表的文章很少,而李长之主编《清华周刊》文艺批评版块,几于每期必刊文章。除此之外,李长之在校读书期间还主编天津《益世报》“文学副刊”。在公众媒体层面,李长之的狂在20世纪30年代得到淋漓尽致的体现。而在陈衍、叶公超及清华同学等圈子中,钱钟书的狂也有目共睹。

然则,两人狂之由来及其结局,差异较大。李长之在清华求学期间不断写作,抨击王云五(1888-1979),批判鲁迅(1881-1936),与巴金(1904-2005)等人闹别扭,有相当的原因是为急切的成名焦虑所影响。在《告青年文艺者——当心你的二十四岁》中,李长之发现歌德、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、狄更斯等人都在24岁发表著作,“闪烁着他们第一次被人认识的天才的荣耀的”,于是,李长之认为青年人应当多写,从大处着眼,写作好作品来。“无论如何,在三十岁之前,总仿佛是对人类社会的贡献交‘初试’的卷的最后期限了,不能不有种伟大的惊人的精彩的成绩出来。”(《李长之文集》第八卷,291页)年少成名的诱惑逐步形成写作的压力,最终转化为成名的焦虑。在这种焦虑下,文坛上初出茅庐的青年人,或者像章克标(1900-2007)《文坛登龙术》所揭示的文坛成名的终南捷径一般;或者故作狂态,以博名高。鲁迅收到李长之寄赠《鲁迅批判》后,揶揄李长之为“李天才”,大抵也有这层调侃意味在。

普遍成名的焦虑进一步助长了清华园才子们的狂,也在内部形成相当的竞争态势。在20世纪30年代的清华园中,“清华四剑客”、“清华四才子”虽当时并无其号(尧育飞《清华“三剑客”“四剑客”之说》,《文汇报》2018年3月5日),但彼此之间略具标榜意识。许振德以李长之著述之多告知钱钟书,也无非意在刺激钱钟书多写、多发表。

同辈间的互相激励进一步激发了它们的狂态,而无论是李长之还是钱钟书,他们的狂又都得到前辈相当的支持。1933年,李长之与王云五论战,老舍(1899-1966)来信支持,以为“与王老板大战,真如赵子龙,浑身是胆”(李长之《忆老舍》)。至于钱钟书,更在一种尚狂的师生关系中滋养了自己的狂态。其1933年11月2日日记云:“得公超师书,欲余主干《新月》,即作长复,文采颇佳。师来书云郑西谛、傅东华皆不通,戏名之曰‘杂脍’。余复云:“此二人一东一西,不是东西,直 kitchen middens 而已。称之曰‘杂脍’,尚见吾师忠厚也’云云。”钱钟书和老师叶公超一起,将郑振铎和傅东华贬得一文不值,这又是师生都狂的体现了。老狂带小狂,狂态就更加难以遏制了。

人不轻狂枉少年,钱钟书的狂在对自己不客气,对朋友不纵容,对古人,对今人,他都免不了要说话,要提意见。总之,他不肯放弃对任何他经眼的事物发表看法。这种批评的姿态,是博物兴趣的呈现,是对一切事物抱有好奇心的体现。这种喜欢对事物发表看法的心理,一般人未必没有,不过往往放诸闲谈。而在钱钟书,则更多地投诸于书籍和人事,不止停留于闲谈,且笔之于日记。不拘于古今中外,他过目的书籍总要接受他的指点而入于札记。不拘于尊长同辈,他接触过的人,难免要经受他的品评,且往往被他放到日记中。以钱钟书的朋辈竞争者李长之特别推崇的“批评精神”而论,钱钟书无疑是具有批评精神的。李长之在《产生批评文学的条件》中说:“批评是反奴性的。凡是屈服于权威,屈服于时代,屈服于欲望(例如虚荣和金钱),屈服于舆论,屈服于传说,屈服于多数,屈服于偏见成见(不论是得自他人,或自己创造),这都是奴性,这都是反批评的。千篇一律的文章,应景的文章,其中决不能有批评精神。”(《李长之文集》第三卷,155页)钱、李二人在1930年代的狂,无论在学术还是人事层面,也不过是这种批评精神的自然流露。

1933年清华园走出的一大批青年人的狂,为这种批评精神激荡的鼓舞,互相激励,且多形诸文字。李长之《鲁迅批判》的气盛,季羡林日记中里的直率,以及林庚1941年所提出的“唐诗的少年精神”实亦胚胎于此期。于是,他们的日记皆有可观。而其中最具价值的是李长之和钱钟书的日记,可惜存世极少。李长之的日记,1937年曾应赵景深之约,抄录了两则。李长之以为“日记不容易公开”,然所抄录的两则,一则说“今日大雪,下得我很满意”,一则说,“见上周蒋方震《星期》论文,觉得这样才叫学问”(1937年3月23日,载赵景深编《现代作家日记集》,北新书局,1937年,43页)这日记是这样的地主观,以致于大自然都要为他的评语所主宰;这日记又是那样的地客观,以至于寥寥一笔,也能令我们想见他对真学问的守护。可见,倘若李长之日记依然存世,必然十分可观。可惜,李长之的日记在1960-1970年间自行烧毁了。而钱钟书的日记,读书心得已为他所提炼,融入《管锥编》《谈艺录》中。至于他对生活、对人事的狂的见解,却付之一炬了。钱钟书大批日记之被毁,是很令人伤感的。钱钟书1933-1934年间日记的片段留存,于是更加让人觉得可贵。

自然,日记所见钱钟书的狂与福柯笔下的疯狂有本质的区别,但在“给疯狂发言权”(德里达《我思与疯狂史》,《书写与差异》,56页)这一层面,钱钟书与福柯无疑有相当的共鸣。只不过,福柯将理性压制下的疯狂,写成了一部结构完整的著作,公开为其辩护;而钱钟书虽将狂放的自我摒弃在公开场合之外,但在它所囚禁的日记空间中,这疯狂的自我却鲜活地上蹿下跳,成为日记中无所不在的自在精灵。

钱钟书称自家日记为“起居注”,这是拿封建皇帝的日记来戏谑了。他曾把文人分作“先天才情派”和“后天经验派”,前者以李白为代表,后者以杜甫为代表。他说,“太白一成不变,少陵与年俱进。太白蝉蜕尘秽,摆脱世网;少陵经事长智,积理富才。太白不失赤子之初心,少陵有同黄花之晚节。”在他自己无疑是想兼而有之。只是,在1933-1934年日记中,钱钟书委实是狂的一面居多。而这一时期的日记,也因尚属“先天才情派”日记,写出了“吾其将狂矣”的时代精神,而更加可爱。