摘要:清代广西地方志的大量编纂是清王朝稳固统治和治理边疆的重要政治文化实践活动 ,修志者通过创设条目 、书写按语等方式 ,积极宣扬国家意志 、稳定边疆秩序 、推行边地教化 ,地方志成为其加强边疆治理的政治工具与文化资源 。桂西地方志的土司书写 ,一方面对世袭土司的守土之功予以充分肯 定 ,另一方面强调国家对土司恩威并重 、控驭得当 ,利用修志之机 ,树立朝廷威严 。晚清时期 ,广西方志对动乱中殉难的官绅 、民众予以大力旌表 ,高度称颂其忠义之举 ,以此建构地方社会的国家认同 ,稳固清王朝的正统地位 。《祠祀》 条目对传统祀典“ 消弭灾害”、安定民心的作用予以充分肯定 ,并将大量未获赐额但深受推崇的民间祠祀加以收录 ,蕴含了修志者借民间信仰稳定边疆秩序的深远用意 。在《学校》《选举》 条目 ,修志者希望通过引言 、按语的书写 ,激励本地士子奋发上进 ,振兴边地文教 。在《 风俗》《 物 产》《人物》 等条目 ,修志者尤为重视风俗改造与人物旌表 ,充分发挥地方志广行教化的功用 。清代广西地方志的编纂以及修志者为此做出的努力 ,为增强边疆社会对中央王朝的向心力 、维护国家统一发挥了重要作用 ,对于边疆治理与国家认同意义重大。

关键词:方志编纂;边疆治理;历史书写;政治教化;国家认同

清代西南边疆地区得到大力开发 ,统治者采取了一系列措施加强边疆的治理 ,不仅动用军事力量 ,平定边疆动乱 ,维护国家统一 ,并且推行改土归流 ,积极办学兴教 ,促进边疆地区社会、 经济 、文化的发展 。地方志的大量纂修正是中央王朝和地方官员稳固边疆社会 、建构国家认同的 一项重要政治文化实践活动 ,其文本书写与国家观念和政治取向密切相关。

清代是广西地方志编纂的鼎盛时期 ,其主要动力来自响应《 大清 一 统志》 的编修。据统 计 ,清代广西共纂修地方志 219 部 ,数量为历代之最 ,其中现存 128 部 ,亡佚 91 部。由于地方官员的重视倡导以及本地士绅的积极参与 ,清代广西方志不仅数量可观 ,而且不乏佳作 ,出现 了一批体例成熟 、内容丰富且颇具特色的优良志书。

近年来 ,随着区域社会文化史研究的日益受关注以及地方志研究的不断深入 ,越来越多的学者开始探讨方志编纂与区域社会的密切关系 ,将地方志视为一种特殊“ 文本”,置于具体的社会历史环境中分析和解读 ,力图揭示其纂修过程中的权力 、观念 、意图等因素 ,探究其形成过程,以及由此映射出的国家认同 、时代变迁与地方社会文化氛围 ,学界称之为“ 社会文化史视域下的地方志研究”。本文拟结合时代背景和边疆历史发展脉络 ,对清代广西地方志的历史书写与文本建构进行深入分析 ,以此揭示地方官员借助修志活动宣扬国家意志 、稳定边疆秩序 、推行边地教化等一系列促进边疆治理的深层用意。

一 、宣扬国家意志 、加强边疆控制——以《土司》 条目为中心

土司制度是中央王朝在边疆民族地区实施的特殊政治制度 ,对我国西南边疆的稳定具有重要作用 。桂西地区自古以来即是非汉民族聚居区, 元明清三朝均设置土司进行统治 。鉴于土司对边 疆历史发展的重要性 ,清代桂西地方志大多专设 《土司》条目 ,主要记载土官承袭条例 、土司世系以及相关历史事件 ,同时亦包含了丰富的国家话语 ,反映出朝廷和地方官员借助修志渗透国家意志 、加强边疆控制的特殊目的 ,集中体现于志书凡例 、引言 、按语的书写。

首先 ,清代广西修志者能够摒弃固有的族类成见 ,对土司的守土之功予以高度肯定 ,不因其 “ 蛮夷” 身份而有所轻视 。康熙《广西通志》 之 《土司志》 即评论道: “ 西南土司与交州为邻, 交人所以俛首顿颡 ,不敢窥内地者 ,以土酋兵力 之强足制其死命也。”雍正 《 太平府志》 之 《凡例》 写道:“太属多系土官 ,自宋治平迄今, 其间替袭废置不一 。兹为详载各土司世系源流, 昭然不紊 ,其有善政懿行可称述者 ,即详注于各 名下 ,以彰厥善 ,不以土司而没其实也。”修志者注重土官的“ 善政懿行”,不因其土司身 份“ 而没其实”。乾隆《 庆远府志》 之《 凡例》 称:“土官世守厥土 ,固我藩篱 ,忠顺者奖 ,桀 骜者惩 ,澄叙之道 ,略与流官相为表里 ,故附世 系于秩官 。其行谊可⃞ 者 ,仿《 通志》 例 ,别 为土司人物传 ,盖亦笃近举远之义云。”其 《土官》 引言亦称: “ 诸蛮谨守疆土 ,修职贡, 供征调 ,无相携贰 ,讵得以其非流官也 ,而忽 诸。”修志者对庆远土官“ 守疆土 ,修职贡, 供征调” 等贡献予以充分肯定 ,并对卓有贡献 的土官别立传记 ,以彰其功。

其次 ,修志者强调清王朝对土司恩威并重、 控驭得当 。雍正《太平府志》 之《 土司志》 引言道:

国家定鼎 ,令之以文 ,齐之以武 ,左右 两江各设大帅驻之 ,宿以重兵 ,诸要害地皆 有偏裨分守 ,营堡相望 ,奸无所伏 ,间有窃 发 ,剿捕立尽 ,无取土司之兵 。故诸土司奉 法唯谨 ,罔敢干戾 ,盖威德之胜于前代远 矣!惟其行事甚忠敬 ,笃于仁义 ,以辑和其 民 、藩卫内地者 ,斯能保世以勿替 ,其有作 奸犯科 ,辄付有司逮之 ,坐法殄世 ,命讨无私 ,咸其自取 。史迁曰:“ 观所以得尊宠及所以废辱 ,亦当世得失之林也。”

乾隆《镇安府志》之《土职》“论曰”:

明初土官奉约束 ,无敢跳梁 ,迨至末季 ,武备日弛 ,凡有征发 ,多藉土兵 ,于是 土司 日 益横 ,劫夺仇杀相寻 ,甚且侵盗边 境 ,而不能制 。我朝揆文奋武 ,威惠远播, 左右两江各镇以大帅 ,宿以重兵 ,诸要害 地 ,皆设偏裨防守 ,营堡相望 ,不借土司之兵力 ,且为设汛以卫之 。故土司奉法 ,惟谨 保世毋替。

光绪《新宁州志》之《土属志》 同样书写按语, 首先谈及明代土司 “ 日益骄纵”,国家难以控驭 ,但随即话锋一 转 ,写下一段与雍正《 太平 府志》颇为相似的话语:

国朝定鼎 ,令之以文 ,齐之以武 ,左右 两江各设大帅驻之 ,宿以重兵 ,诸要害地皆 有偏禆分守 ,营堡相望 ,奸无所伏 ,间有窃 发 ,剿捕立尽 。总之 ,无用其兵 ,无取其财 ,故土司怀德 ,畏威奉法 ,唯谨争相世保 土田 ,以勿替云尔。

可见 ,雍正《 太平府志》、乾隆《 镇安府志》、 光绪《新宁州志》 均强调 ,在清王朝恩威并重 之下 ,桂西土司已对朝廷畏威怀德 ,仅求保守疆 土 、世袭罔替。

光绪《 百色厅志》 的土司书写是地方官员 借助修志表达国家话语 、加强边疆控制的典型案例 。岑 、黄 、韦三大土司是百色地区的豪门望 族 ,不仅世袭土职 、立有宗祠 ,而且受到百姓认可 ,在当地形成了“ 岑三爷”“ 岑大将军”“ 黄 将军” 等民间信仰 。然而咸丰同治年间 ,百色 地区因岑氏族人争袭 、谋逆引发地方动乱 ,百姓苦不堪言 ,纷纷向清廷“ 泣诉苦状”,表示“ 均 愿归流官管辖 ,不愿复为岑氏土民”。光绪年 间 ,朝廷对百色地区的行政区划作出调整 。光绪 元年 (1875) ,因岑氏族人争袭 ,“升百色厅为 直隶厅 ,废土田州 ,置恩隆县及上林土县 、下旺 土司 ,往属之”。光绪五年 ( 1879) ,又因土官 岑乃青谋逆 ,“改阳万土州判为恩阳土州判 ,并 属百 色 直 隶 厅”。因 此 ,在 改 流 之 后 ,岑、 黄 、韦三大家族的势力范围土田州 、上林土县、 下旺土司均划归百色直隶厅 。光绪《 百色厅志》 即于此时编纂 ,志书序言称:“ 志因自土改流而 作。”同时 ,它还是百色地区修纂的首部方 志。尽管三大家族此前实力雄厚 ,但志书编纂 之时 ,百色地区刚刚改土归流 ,三大家族 ,尤其 是岑氏家族的地位有所下降 ,在如此特殊的背景 下编纂的百色首部方志 ,对于长期统治本地的世 袭土司的书写 ,尤为耐人寻味。

纵观整部光绪《 百色厅志》,黄 、韦二家族 的形象以正面为主 ,但修志者的评价也中规中 矩 ,并未过分褒奖 。岑氏家族的形象则较为复 杂 ,既有正面记载 ,亦有负面记载 ,可谓毁誉参 半 。志书详载岑氏土司承袭世系 ,对其家族人物 予以突出记载 ,并书写大量引言 、按语 ,对其拱 卫边疆的重要作用予以充分肯定 。但志书对岑 氏家族的罪行亦未隐晦 ,主修陈如金即在序言说 道:“咸丰之季 ,岑氏争袭职 ,日寻干戈 ,积十 余载 ,驱生民以罹锋镝 ,几无孑遗。”同时, 修志者增设《 补录》 一卷 ,花费大量篇幅对清 中后期岑氏族人争袭官位 、勾结土匪 、意图谋逆 等事件详加记载。另外 ,值得注意的是 ,修志者特意在《补录》末尾 ,亦是整部志书末尾, 书写了一段意味深长的按语:

我国家声灵赫濯 ,逆命者必诛 ,不独解土归流屡见于简策 ,即安南内乱亦为之伐罪 兴师 。岑宜栋效命疆场 ,洵足以干前人之 蛊 ,其后子孙不肖 ,干国之纪 , 自取灭亡,卒之在明 ,再改而不果者 ,今且一举而安如 磐石 ,仰见圣朝威德 ,遐迩覃敷 。而奋武揆 文 ,宣猷荒徼 ,在事诸臣工与有力焉 ,故复 辑为 《 补 录 》,略 记 历 年 往 事 ,用 资 考 核云。

按语中再次提及岑氏族人争袭 、谋逆之事 ,称其 “ 干国之纪 ,自取灭亡”,并强调对“ 逆命者”, 国家必会诛杀 。细品之下不难看出 ,修志者在行 文中渗透国家意志 、宣扬朝廷威严 、加强边疆控 制的深层目的。

综上分析 ,清代桂西地方志的土司书写充分 展现出国家意志 。一方面 ,地方官员对世袭土司 的守土之功予以充分认同 ,希望其继续忠于国 家 、拱卫边疆;另一方面 ,强调清王朝对土司恩 威并重 ,控驭得当 ,借助修志之机 ,传达国家话 语 ,树立朝廷威严 ,加强边疆控制。

二 、建构国家认同— 以同光年间 地方志对殉难官民的书写为中心

道光 、咸丰年间 ,广西会党起义 、农民起义 接连不断 ,此起彼伏 ,地方社会长期处于动乱之 中。起义不断爆发的根源在于广西社会矛盾的 日益激化 ,洪秀全等人正是借此发起声势浩大的 反清运动 。据说洪秀全于桂平金田村起义时 ,除 少数地主外 ,普通村民大多举家参与 ,石达开于 贵县起义时亦有不少百姓跟随 ,尤其是当地的壮 人和客家人。咸丰皇帝为收服民心 ,曾下旨 “ 即 剀 切 晓 谕 ,许 令 悔 罪 自 首 ,免 致 玉 石 俱 焚”。而太平军同样通过各种方式争取广西百 姓的支持 ,例如金田起义之初 ,洪秀全即颁布 《 五大纪律诏》,要求部队“ 秋毫莫犯”。咸 丰十年 ( 1860) 三月 ,石达开率部经过泗城府 西林县 ,先斩杀当地土豪劣绅 ,后出《 安民告 示》“与众同舟 ,鱼水相呼 ,军纪早定 ,滴水良 民不许害 ,草木不许动一根”,并承诺“ 此告金 墨玉纸 ,万无一失 ,恩深情厚 ,永此悬思”。清王朝的正统地位因连年动乱受到严重冲击 。石 达开部回桂后声势日隆 ,“所至州县 ,不仅征集物资 ,并委派官吏 ,各地会党亦争相迎附 ,奉为 正朔”。因此 ,同治 、光绪年间 ,广西社会相 对安定之后 ,加强思想控制 、重构国家认同 、稳 定边疆秩序成为清廷和地方官员的重要任务。

同治年间 ,太平天国战乱平息后 ,清廷即编 纂《钦定剿平粤匪方略》,由外务部刊行 ,广为 分发 ,并绘制湘军平定粤匪战图及功臣像 ,同时 对战争中殉难的官员 、士兵 、百姓予以大力旌 表 ,并建祠纪念 ,通过一系列措施宣扬国威 ,维 护其统治地位。例如 ,同 治 六 年 ( 1867 ) 二 月 ,“予广西容县殉难教谕陆邵采等绅民 、妇女 一千一百五十一员名口 ,分别旌恤如例 ,并予建 祠”。同年五月 ,又“ 追予广西各属殉难 绅民 、妇女一万一 千一百一名 口 ,分别旌恤如 例”。同治七年 ( 1868) ,又 “ 予广西各 属阵亡殉难监生曾学质等绅民 、妇女五百十九名 口 ,分别旌恤如例” 。

在此特殊时期 ,地方官员同样借助修志对战 乱中殉难的官员 、士绅及民众予以大力旌表 ,对 其拥护朝廷的忠义之举充分肯定 ,以此稳固清王 朝的正统地位 ,建构地方社会的国家认同。

首先 ,修志者会在志书序言 、凡例 、按语中 对本地殉难官民予以称颂 。时任广西巡抚沈秉成 在光绪《广西通志辑要》 序言说道:“ 惟思道、 咸以来 ,群盗如毛 ,时事迁改 ,而殉难诸君 ,大 节凛如日月 ,均不可任其沦佚。”知州戴焕南 为光绪《新宁州志》 作序时感慨道: “ 此十余年 ,沧桑复起 ,事迹亦多 ,当时忠勇之夫 ,贞烈 之妇 ,其英风亮节 ,今犹在人耳目间而 ,置之何 有何无之数 ,任其与草木同腐 ,可乎?”同知 柴照亦在光绪《 富川县志》序言说道:“咸丰间 兵燹洊遭 ,地方多难 ,其时公忠谋国 、杀身成仁 者 ,是尤不可泯没。”同 治 《 藤 县 志》 之 《凡例》称:“军兴以来 ,官绅士民死难者极多, 地方亦卒赖以廓清 。其义烈之气 ,有不可磨灭 者 ,兹特标出 ,以励士气而正人心 ,亦辅治者之 一大补救也。”广西按 察 使 胡 燏 棻 在 光 绪 《郁林州志》序言称:“ 粤西自洪逆肇乱 ,土匪 蜂起 ,咸同年间 ,省垣以外郡县沦陷殆尽 ,惟郁 林与百色厅巍然独存其间 ,豪杰之士 、忠义之气 固足为史乘光。”该志《凡例》亦称:“ 自军 兴以来 ,城乡绅士办团集练 ,捍卫乡闾 ,立功不 乏。”此外 ,其《殉难》 特意书写按语 ,对 殉难百姓给予高度评价:

犹是 ,乡 民 一荷戟同仇 ,遂奋不顾身, 撄锋授命 ,此岂有所利而为哉? 即或猝焉被 执 ,力尽势穷 ,不屈辱苟活 ,亦能为所难, 是皆仁义根诸固有 ,用能不昧于是非 ,足见 人心之长存终古也。

修志者诸如此类的话语表达 ,既是对殉难官 民的颂扬 ,同时亦反映出本地百姓对朝廷平叛的 衷心拥护。

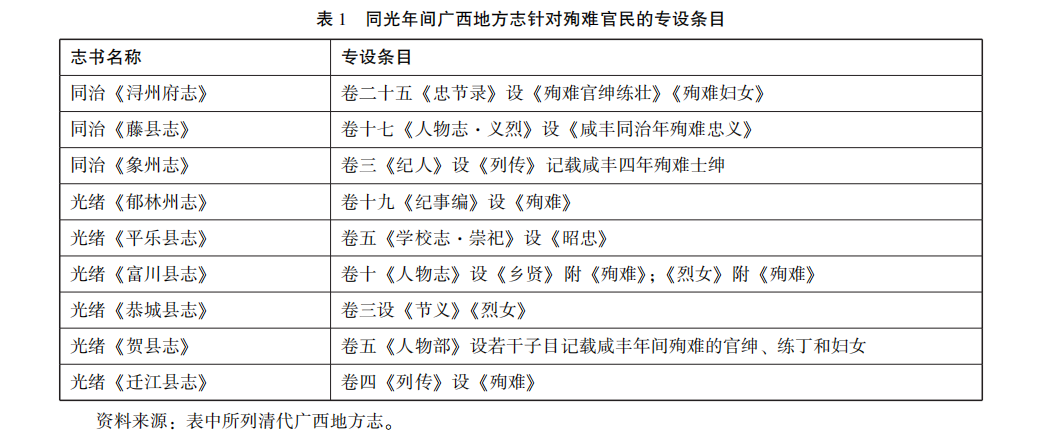

其次 ,修志者调整体例 ,专设条目 ,对殉难 官民详加记载 。其专设条目列表如下 ( 见表 1) 。

除了对殉难官民进行旌表外 ,修志者会对引 发动乱的会党及农民军进行政治批判 ,极力维护 清王朝的正统地位 。志书对会党及农民军一律用 “ 贼”“ 匪”“ 逆” 予以称呼 。例如 ,同治《 藤 县志》 载: “ 道光二十五年 ,土匪首邓立奇倡 乱 ,自称 ‘ 平 地 王 ’,钟 敏 和 自 称 ‘ 高 山 王 ’ ……以后贼风日甚一 日 ,官兵不能擒制 ,土匪因 之蜂起 ,咸丰年间地方糜烂 ,祸实基此。”又如 ,光绪《百色厅志》 载:“ ( 咸丰) 十年二 月 ,发逆石镇吉率党数万来自江南 ,勾引内奸, 围攻百色。”对于各类会党建立的地方政权, 志书一律冠以“僭”“伪” 等字 ,凸显其反叛者 身份 ,例如光绪《新宁州志》 载:“ 咸丰十一年 正月初八 日 ,吴凌云僭称 ‘ 延陵国主 ’,颁伪 诏 ,设伪官。”

地方志作为国家组织修纂的官方史志 ,其本 身即具有鲜明的政治导向性 ,自然成为晚清变局 之下地方官绅重构国家认同的重要工具 。一方 面 ,修 志 者 对 反 叛 者 以 “ 乱 党” 定 性 ,对 其 “ 罪行” 予以强烈批判;另一方面则对殉难官民 予以褒奖 ,凸显其御寇之功 。对于“ 乱党” 的 定性 ,意在加强对本地百姓的思想控制 ,强调反 叛者终将受到制裁 ,以此维护和巩固清王朝的正 统地位 。对殉难的官绅 、义民 、妇女给予高度评 价 ,为其列传 ,使其留名史册 ,既是对其忠义之 举的肯定 ,使其家族 、亲属对国家心怀感念 ,但 更为重要的则是展现本地百姓的忠君爱国之风, 在意识层面上将朝廷与百姓打造为共同应对危局 的一个整体 ,拉近官民之间的距离 。相较于平常 时期人物志激励后世 、移风易俗的用意 ,动乱之 后对殉难官民忠义形象的塑造更像是一种抚慰民 心的善后举措。晚清广西地方志对 “ 乱党” 与殉节官民的书写 ,对于动乱之后稳定人心 、重 建社会秩序 、维护清王朝对边疆地区的统治具有 重要作用。

三、稳定边疆秩序、安定边地民心— 以《 祠祀》《坛庙》 条目为中心

祠祀信仰对于地方社会控制具有重要意义, 官方祀典是国家意识形态向乡村社会渗透的重要 工具 ,而民间祭祀及神灵崇拜则表达了底层民众对安定生活的殷切期盼 。广西地处南疆 ,民间信 仰繁杂 ,“信巫尚鬼 ,固其旧习”,非汉族 群更是如此 ,思明府“ 彝俗信鬼”,庆远府 “ 獞人有病多问鬼神”,镇安府僮人亦“ 疾 病不事医药 ,专信巫鬼”,柳州府瑶人 、僮 人同样“ 崇巫信鬼”。同时 ,广西属亚热带 季风气候区 ,湿热多雨 ,气候多变 ,谚曰“ 四 时皆似夏 ,一雨便成秋”,且境内河流众多, 地形 复 杂 ,春 夏 之 交 “ 霪 雨 弥 旬 ,涨 潦 时 发”。因此清代广西自然灾害较为频繁 ,且尤 以水旱灾害为主。清代广西修志者在编纂祠 祀条目时往往蕴含了借用民间信仰稳定边疆秩 序 、安定边地民心的深远用意。

修志者 在 祠 祀 条 目 对 传 统 祀 典 “ 消 弭 灾 害”、安定民心的作用予以充分肯定 。乾隆《 象 州志》之《坛庙》引言道:“礼重坛庙 ,昉于虞 夏 ,崇德报功 ,总以为民祈福耳 ,国朝定制 ,有 司奉行 ,除淫祀必严外 ,凡有关于民间水旱疾疫 之祷者 ,皆载祀典。”在修志者看来 ,修建 坛庙的意义即是“ 为民祈福”,凡是在面对灾异 之时 ,能为百姓提供精神支撑的祠祀 ,只要不是 “ 淫祀”,都应载入祀典 。乾隆《 柳州府志》 同 样指出:“柳郡信巫尚鬼 ,与楚同风 ,而祀典所 载 ,赫赫照人耳目者 ,正不可废 。岁遇水旱疾 疫 ,有 求 辄 应 ,有 祷 必 灵 ,其 为 功 于 兹 土 也 大矣。”

雍正《平乐府志》 的主修者为知府胡醇仁, 他对本地民生疾苦尤为关心 ,认为 “ 朝廷设立守令 ,寄之以千里百里之民 ,命而教养之 ,尺土之内 ,一民不获 ,即上负君父”。他在《祀 典》 写道:

祀典之设以为民也 ,故祭法 曰 “ 法施 于民则祀之 ,以死勤事则祀之 ,以劳定国则 祀之 ,能 御 大 灾 则祀 之 ,能 捍 大 患 则 祀 之”,以此为祀典亦重矣 。而南人重鬼 ,每 多不经是 ,岂百姓之过哉!盖教养之道 ,生民一定之 ,常经求司民 ,救而无其人 ,不得不求之冥冥中矣 。故于一 州一 邑之常祀 ,亦 可以验一 守一令之政治焉。

胡醇仁不仅指出“ 祀典之设” 即是为了“ 御灾捍患”、安定民心 ,并且强调祭祀神灵亦是地方 官员的为政之要 。因此 ,雍正《 平乐府志》 将 《祀典》 与《祥异》 同列一卷 ,成为清代广西地 方志的特例 ,其《凡例》称:“ 守令官尊不过四 品 ,卑且至七品 ,而与境内山川社稷同具 ,民瞻 彼凄风苦雨 ,祁寒暴暑 ,皆山川社稷之灵所呵责 也 ,因合旧志祀典 、灾祥志为十四卷。”修志者认为百姓所经历的自然灾害皆是“ 神灵苛 责”,故此将二志合并书写 ,字里行间流露出地 方政府代表朝廷对治下百姓的关怀。

广西水旱灾害的频发对百姓生计 、商贾经营 均造成了严重影响 ,因此无论是官方还是民间, 均组织修建大量坛庙 ,专门祭祀龙母 、妈祖 、真 武帝等传说神灵 ,祈求其消灾赐福。这些传说 神灵可分两类:一为已获祠额的神灵 ,即国家认 可的正统神灵;一为未获祠额的神灵 ,即民间自 发祭祀的神灵 。对于已获祠额的神灵祠祀 ,修志 者多会将其收入志书 。民间自发祭祀 ,未获祠额 的神灵 ,若无重大影响 ,或被视为“ 淫祀”,则 不予收录 。嘉庆《广西通志》 即称:“ 祠庙关于 祀典 ,宜斥淫祀 。《金志》 所载 ,殊少别择 ,今 多删削。”但如果这些民间祠祀能够 “ 御灾 捍患”,“庇护” 百姓 ,并受到推崇 ,修志者亦 会一并载入 。乾隆《横州志》之《凡例》 即称:

国之大事在祀 ,仪节固有定例 ,春祈秋飨 ,崇德报功 ,莫敢废也 。凡坛壝祠宇载在 祀典 ,及神会赐敕封 ,能庇民者 ,俱当列 祀 ,余不在祀典 ,未赐敕封 ,而非淫祠者, 比别为民祀 ,从舆情也。

可见 ,修志者会充分考虑 “ 舆情”,在 《 秩祀 志》 中专设《 民祀》,记载未获敕封的民间祠 祀 ,以此安定民心 。同治《 藤县志》 的修志者 亦有此意 ,在《凡例》 写道:“ 坛庙原以入祀典 为正 ,而世俗相传为御灾捍患之神 ,久为闾阎所 钦礼者 ,虽秩序无文 ,均得从宜致敬 ,亦社壝所 报意也 ,因并附载。”尽管《坛庙》 本应载 入正规祠祀 ,但许多神灵信仰能起到抵御灾患的 作用 ,因此被 一 并载入 ,以此安定闾阎 。康熙 《左州志》之《祠祀》记载:

白龙庙 ,去州城东十五里 ,不知创自何年 ,相传其始也 ,有白蛇盘旋回绕于溪侧,居民立庙祀之 。嗣是 ,凡境内有暗昧难明之 事 ,或雨晹愆期 、强暴恣肆 ,成往告之 ,有 祷辄应 ,如影随形 ,不爽毫厘 。虽未载在祀 典 ,然因之民情 ,实为福善祸淫 ,有功 一方 。圣人神道设教 ,无非惠爱斯民 ,故备 录 ,以为霖雨苍生之劝。

由于白龙庙“ 有祷辄应”,“虽未载在祀典”,修 志者亦“ 因之民情”,将其收录。

部分志书会强调所载祠祀尤为“ 灵验”。例如 ,康熙《全州志》 之《 坛祠》 记载本地唐相 公庙 “ 有 祷 辄 应”[ 33] 。乾 隆 《 富 川 县 志》 之 《坛庙》记载本地龙母庙“ 遇旱祈祷辄应”,龙 井庙 “ 祈 雨 屡 应 ”,仙 姑 庙 “ 灵 应 如 龙 井 庙”[ 34] 。乾隆《 马平县志》 之《 坛庙》 记载本 地雷塘庙“ 祈祷辄应”[ 35] 。光绪《 恭城县志》 之《坛宇》 记载 ,仙姑庙“ 天旱 ,祈雨屡应”, 龙头庙“ 夏旱 ,乡人祷雨辄应”[ 36] 。光绪《 镇 安府志》之《坛庙》记载:

马鞍山龙神庙 ,相传有黄某者 ,遇三异 人于此 ,时方旱 ,语黄以某日当雨 ,后果如 其言 ,因立茅亭以祀之。

华光庙 ,在北拱门外 ,乾隆六十年建。 据采访册云 ,道光三十年 ,土匪大头羊往求 签 ,有“ 虽然六月冰霜少 ,犹恐天边暴雨 来” 之句 ,次 日 果经官兵击败 。光绪元年 冬 ,阳万土州判岑润青叛 ,陷奉议 ,夜闻庙中有兵马声 ,且有火光 ,贼大惊 ,即遁去。 其神之灵异如此。

修志者不仅强调本地坛庙尤为灵验 ,并将相关传 说描述得绘声绘色。

志书中关于祠祀灵验的记载可谓比比皆是, 但也要认识到其所谓 “ 灵验” 事件也许只是巧 合 ,只因当时百姓受到自身知识水平的限制 ,对 自然现象缺乏科学认知 ,因此对这类事件深信不 疑 ,而修志官员则顺应当时当地社会的普遍认知 来书写 ,以此安定民心 ,稳定社会秩序。

四 、推崇尚学之风— 以《学校》《选举》 条目为中心

长期以来 ,南方边疆地区一直被视为文教未兴 、愚昧落后之地 ,其地域形象以消极负面为主。清代广西修志者希望借助修志 ,促进本地 教育事业的发展 ,培养出更多优秀人才 ,振兴边疆文教 。这一 目的主要通过编纂《学校》《选 举》等条目加以实现。

《学校》是清代地方志的常设条目 ,主要记 载本地学校 、书院 、学宫 、义学 、宾兴等教育机 构的兴办情况 。由于边地文教事业相对落后 ,因 此修志者尤为重视《学校》条目的设置和书写。

一些修志者认为旧志《 学校》 条目的设置 不甚合理 ,即对其加以调整 ,以显示教育的重 要 。如乾隆《梧州府志》之《凡例》称:

学校为风化所自 ,在边土尤关声教 。旧 志于创建兴修 ,纪其时地与其人矣 ,而于至 圣先师崇祀之典 ,先贤先儒列祀之制 ,祭器 乐章陈设之仪 ,未经备载 ,非所以示明备而 启人文也 。今新修府学告成 ,一切仪器典章备具 ,是用详志于篇 ,将与郡人士观礼乐焉 。书院 、社学皆乐育才也 ,故附之。

修志者认为“ 边土尤关声教”,而旧志对于学校 的相关礼制“ 未经备载”,未能做到“ 示明备而 启人文”,因此详加载明 ,并将书院 、社学附载于后。

一些修志 者 则 认 为 不 应 仅 以 《 学 校》 作 为子 目 ,而 应 专 设 《 学 校 志》 作 为 纲 目 。如 乾 隆 《 庆 远 府 志 》 即 将 学 校 单 独 列 志 ,其 《 凡例》 记:“ 学校为育才之地 ,旧编建置于 义未安 ,今 按 《 通 志》 新 例 ,另 为 一 志 ,以 示 崇 圣 重 道 之 意 , 得 其 义 矣 , 故 遵 用 之。”道光《 庆远府志》 亦沿袭此例 ,其 《 凡例》 道:“ 学校揆文教以育人材也…… 故 特为专志 ,以重其事。”

清代广西方志对于学校条目的书写有一个重 要特征 ,即将文庙 、贤祠 、祀典等内容一并载于 《学校》 之下 ,构建 一 套 “ 文教—崇祀体系”, 以此在本地促成尊贤重教 、崇儒尚学之风。 清代广西方志《 学校》 条目专设《 文庙》 《 崇 祀》等子目的情况统计如下 ( 见表2) 。

以光绪《富川县志》 为例 ,其《 学校》 不 仅设有《文庙》《祀典》等子目 ,且其记载较之 本地书院更为详细 。《文庙》 不仅记载历代官员 对文庙的修建情况 ,而且将其崇祀先贤一一登 载 ,对孔孟等“ 圣贤” 更是赞颂有加。《凡例》称:“ 学校乃兴贤重地 ,我国家尊崇道统, 作育人材 ,其典礼之隆 、培植之厚 ,超轶前代, 今取有关文教者 ,悉为编入 ,俾游庠序者 ,有所 考而兴起焉。因此志 书 详 载 历 代 名 儒 圣 贤 ,以此激发本地学子崇学之情 。一些志书虽未 在《学校》设置子目 ,但仍记载了文庙 、圣祠、 礼制等相关内容 。如道光《 博白县志》 之《 学校》 即对历代文庙及其从祀典制加以考录 ,并记载本地崇圣祠及其崇祀人物。

道光《博白县志》、道光《 宾州志》、同治 《苍梧县志》、光绪《 容县志》 等志书还专门为 本地教育机构绘图 。如光绪《 容县志》 在《 舆 地志》绘制了《学宫图》《绣江书院图》《宾兴馆》《峤南书院图》。嘉庆《武宣县志》 绘制 了《学宫图》,并按道: “ 敬谨绘图以崇圣教, 以肃观瞻 ,庶几登其堂 ,睹车服礼器 ,低徊不能去 ,人人兴礼义之思云。”

修志者往往着重强调学校等教育机构对于育 人的重要性 ,以此促成边疆地区崇儒尚学之风。 光绪《永安州志》称:“记曰‘ 安上治民莫善于 礼’,学校者 ,礼所从以出也。”充分肯定学 校的教化作用 。乾隆《象州志》 称:“ 学校乃教 育人材之地 ,旧于州学外设立义学 ,今节俸延 师 ,广训生徒 ,易其额曰‘ 象江书院’。非好为 更张也 ,将以鼓励士气 ,树之风声云尔。”道光《南宁府志》称:“各属义学 、社学 ,原为 养育人才之地 ,有前所创建 ,今经圮废 ,仍录其 旧址 ,以俟后之振而兴之者。”尽管原有义 学 、社学已经废弃 ,但修志者仍将其一并登载, 望其重兴 。乾隆《镇安府志》 之《 学校》 “ 论 曰”:“ 学校以育人材也 ,或谓边方风气 ,材未 易生 。呜呼!棫朴作人之化 ,不在柞棫方拔之地 乎 ,且⃞者裸髻文身之乡 ,今何以文明甲天下 也?……为师长者 ,苟能奋执铎之力 ,而土著士 子 亦 厚 自 振 拔 , □ 则 子 今 日 之 所 深 望 也 矣。”表达出修志者对本地学子的殷切期望。

一些志书还凸显学校对边地非汉族群的教化 作用 。乾隆《庆远府志》之《学校志》称:“本 朝文教覃敷 ,虽溪峒蛮徼 ,亦弦歌之声与齐鲁竞 响矣。”光绪《平乐县志》 的主修者 、知县 全文炳尤为重视学校建设 ,慷慨捐俸 ,兴建书 院 ,对本地文教事业的发展感触极深 ,因此在 《学校志》引言道:

平乐旧为昭州 ,自宋儒邹忠公以直谏忤旨 ,谪居此地 ,聚士讲学 ,儒教斯开 ,文物 声明颇类中土 ,此道乡书院所由名也 。沿及 我朝 ,文教覃敷 ,士习益蒸蒸日上 ,鼓箧云 集 ,学校如林 。同治年间大难削平 ,复增置 弟子员 ,广孤寒登进之路 ,以及獞猺丑类, 亦准列入学籍 ,录其长 ,柔其性 ,羁縻其子 弟 ,化鸮獍而为圣世之威凤祥麟 。故三百年 来 ,卉裳椎髻之伦亦袭冠带 ,格磔钩辀之语知务诗书 ,骎骎乎变猺为民矣 。学校之设, 顾不重与?

由于学校不断增设 ,教化日益推行 ,非汉族群亦 纷纷“ 化鸮獍而为威凤祥麟”,难怪全文炳会发 出“ 学校之设 ,顾不重与” 之感叹 。他对继任 官员和后世学子亦满怀期待 ,“望后官斯土者, 更图增益 ,绵教泽于无穷 ,士习日端 ,文风益蒸 蒸 ( 日 ) 上”。

由于文教水平相对落后 ,边地士子博取功名 尤为艰难 。清代广西修志者往往会在志书《 凡 例》 和《 选举》 条目对本地取得功名的士子予 以大力称赞。

一方面 ,修志者强调即便郡邑地处边远 ,但 仍然代有英才 ,高度赞扬本地学子取得的傲人成 绩 。雍正《太平府志》之《凡例》称:

选举系人才所自 出 ,文运之盛衰系焉。 太平自前明以迄本朝 ,科目虽无显赫 ,然亦 代不乏人 。况迩来风气 日 开 ,安知不有崛 起 ,而都通显者 ,以为邦家之光 ,又不仅为 此邦增重已耶 。故志选举 ,使振兴者有所欣 慕云。

道光《南宁府志》说道:“ 邕虽僻处遐荒 ,而得 与弹冠之庆者 ,代不乏人 ,用是知人才之生不择 时 ,亦不择地也。”乾隆《 象州志》 赞曰: “ 象属粤西中土 ,都人士涵濡圣化百有余年 ,其间掇巍科而官清要者 ,实繁有徒 ,可谓邦家之 光 ,非独闾里之荣也。”

更为重要的是 ,修志者希望通过旌表前代学子 ,激励后世学子奋发向上 ,博取功名 ,早日成 才 ,为郡邑增辉 。乾隆《 梧州府志》 之《 选举志》 引言即道:

梧僻处边徼一郡 ,岁举之数不足当中州 一 中邑 ,顾俗朴而风醇 ,惟不尚浮华 ,故能 崇实学为 。问荐辟有如陈长孙 、士威彦者几 人?问科举有如吴尚书 、喻侍御者几人?问 贡选有如高鹾使渭南者几人?选举不足为人 重 ,而人能为选举重 ,士所求以克自树立,宜何如者 。山川宛在 ,教化日新 ,谁谓古今 人不相及哉?都人士其奋旃。

乾隆《岑溪县志》之《选举志》称:“十步 之内有芳草 ,茅茹之庆何地无之 ,必何如乃不愧 科名?循览方册而曰 ,某也经明行修 ,某也志在 温饱 ,亦奋勉愧厉之资也。” 嘉庆《 武宣县 志》之《选举志》说道:“武虽处僻壤 ,然自唐 以来称弦诵地 ,二凤之流风 ,当必有继起者 ,实 所望于都人士耳。”光绪《 平乐县志》 之 《选举志》称:“是志也 ,科甲居首 ,征聘次之, 保举 、捐纳又次之 ,非第继往也 ,惟冀发山川之 秀 ,人才蔚起 ,科第蝉联 ,蔚然增邑乘之光 ,与 陶氏父子兄弟相辉映 ,是则守斯土者所延颈企踵 而望之者也。”

镇安府自乾隆年间开始出现科举 “ 冒籍” 事件 。地 方 官 员 特 意 在 乾 隆 《 镇 安 府 志》 之 《选举志》说道:

镇郡离京师九千余里 ,士子贫穷 ,迫于 旅赀 ,兼惮远涉水陆 ,遂致异籍混冒 。现筹 良法 ,当分会试经费之半给之 ,则士子自当 鼓舞 。然诗赋书法益当讲求 ,毋令人嗤为白 蜡也 。特附识之。

修志者分析了冒籍频发的原因 ,并提出解决办 法 ,同时督促郡内学子积极上进 ,提升素养 ,以 免被人轻视。

总之 ,修志者详载教育机构 ,凸显其育人作用 ,并对取得功名的学子大力旌表 ,以此激励后 进 ,推动边疆地区崇儒尚学之风的形成 。清代广 西培养的科举人才及涌现的文化名人 ,远超前代 ,并且出现了临桂四塘陈氏 、灵川江头洲周 氏 、富川秀水毛氏等科举世家。这些成就与 地方官员对边疆教育的重视及优良学风的培育密 切相关。

五 、教化边地百姓— 以《 风俗》 《 物产》《人物》 条目为中心

推崇尚学之风主要针对边地的士绅学子 ,边 地普通百姓亦是修志者教化的对象 。由于广西地 处边疆 ,修志者尤为重视风俗改造与人物旌表, 充分发挥地方志广行教化的功用。

《风俗志》是记录地方社会习俗的重要条目 ,而边疆地区多被视为风气未开之地 ,尤其是 桂西少数民族聚居地区 ,其风俗至清前中期才逐 渐改观 。因此清代广西方志往往会对一些不良习 俗 、观念予以纠正 ,同时指出边地旧有习俗已大 为改观 ,使百姓“ 不以边民自鄙”。

在统治者看来 ,桂东地区较之桂西地区民风 更佳 ,百姓大多淳厚质朴 ,积极向化 ,修志者多 会对此加以赞扬 。嘉庆《 临桂县志》 称:“ 岭表 习尚 ,桂为最善 ,人物豪华 ,讼庭清宴 ,茶山所 咏 ,来游者羡。”光绪《 富川县志》记:

富水辟处岭表 ,实迩衡湘 ,旧志谓声教 在八桂之先 ,人物萃三江之秀 ,非溢美也。 宋明以来科甲蝉联 ,衣冠文物几埒中州 。虽 诸峝源向多不靖 ,自我⃞ ( 朝 ) 一 百年来, 仁渐义摩 ,礼陶 乐淑 ,文教覃敷 ,无间幽 遐 ,而猺獞亦蒸蒸向化 ,乌在偏隅小邑 ,不 足征道 ,一 同风之盛哉!

修志者不仅大力称赞本地民风 ,同时也极力肯定 非汉族群的日益向化。

乾隆《 梧州府志》 之《 风俗》 也充分肯定 和赞扬了本地民风:“ 梧地处炎徼 ,熏陶渐染于 圣朝之雅化 ,风移俗易 ,彬彬乎质有其文 ,朴僿 剽悍之习 ,鲜有存者。” 同时指出: “ 自唐宋明 阅数千百年 ,盖不知渐焉摩焉 ,几经转移化导于 其间也 ,宜乎风俗与中州等矣 。志称里人质直好 信 ,士大夫贵节尚气 ,坊巷之间彬彬 ,称首善 焉。”言语中充满了自信与自豪。

桂西为土司地区 ,被统治者视为风俗 “ 顽鄙” 之地 ,但修志者同样指出在清王朝的治理下 ,边地民风已大为改观 。乾隆《镇安府志》 之《风俗》说道:“ 风俗与化移易 ,道隆则隆, 道污则污 ,所固然也 。镇郡旧为思恩土属 ,性习 顽鄙。国朝改流设学 ,渐之教化 ,导以诗书 ,庶 几秀 良 从 风 ,编 氓 向 义 ,非 昔 时 蛮 服 可 同 矣。”道 光 《 庆 远 府 志》 之 《 风 俗 》 称: “ 庆远惟宜山一 邑开置自汉 ,其余则唐宋以还, 原属羁縻 ,沿及元明 ,叛乱相寻 ,犹是蛮荒戾 俗 ,暨我朝雍正乾隆间将东兰 、理苗 、龙门 、白 土等区次第改流 ,从前桀骜之风始靖 ,又仰沐圣 化 数 十 余 年 ,其 风 教 人 文 势 已 骎 兴 而 不 可 过矣。”

对于不良习俗 ,修志者则会批评指出 ,以正 风气 。光绪《 富川县志》 之《 凡例》 称“ 风俗 固有庞杂 ,然必美恶并书 ,以示惩劝”,其 《风俗》指出“ 富川俗独近古 ,其岁时礼节未可 厚非 ,惟溺女 、停柩二事大乖风化”。嘉庆 《全州志》之《 风俗》 记:“ 全人自国初时 ,皆 俭朴而少争心 ,勤谨而无恶习 ,百年之间淳风浸 减”,对本地正在滋生的不良风气予以警示 。结 尾又“ 论曰”: “ 古之志者 ,不虚美 ,不隐恶, 故谓之实录 ……夫志犹镜也 ,镜立而美恶形焉, 掩恶而彰美 ,镜勿能也 。余于全俗不胜三致意 焉 ,将 使 理 于 是 者 观 其 弊 ,而 知 政 之 所 先 也。”修志者希望能对本地风俗做客观记载, 为官员施政提供借鉴。

清前中期 ,梧州地区得到大力开发 ,随着商 业日益发展 ,人口流动频繁 ,社会风气亦随之转 变 。乾隆《梧州府志》 的作者虽然对本地百 姓的日益向化予以充分肯定 ,但对时下民风的渐 趋奢靡也深有感触 ,遂在《风俗》结尾说道:

奈何风之所移 ,君子积愒成废 ,小人积 惰成窳 ,迄今淳朴之气未散 ,而鸿钜之光亦 未融 ,俚僿之习未开 ,而黠猾之风已渐长。 夫移风易俗存乎其人 ,则所以主持其风会,而齐一其教化者 ,士大夫之责欤 ,抑循良者 之善治也 ,将于今日有厚望焉。

所论不仅道出了当时民风之弊 ,同时希望后世官 员善加教化。

平乐县因地理环境不适宜农业生产 ,康熙 《平乐县志》 载:“若平邑之山 ,虽曰土石相参, 肰而山崇岭峻 ,峡险滩高 ,莽冱回伏 ,一望皆密箐丛篁 ,土不可犁为畎亩 ,水不可引为沟洫 。故 一掌平原 ,即诧为沃壤 ,一 线溪流 ,即矜为水 利 ,无怪 丰 年 犹 呼 癸 呼 庚 ,而 歉 岁 为 殣 为 殍 矣。”因此 ,康熙《 平乐县志》 与光绪《 平 乐县志》 的修志者均在《 物产》 条目书写大量 按语 ,以期劝勉百姓辛勤耕耘。

康熙《 平乐县志》 的主修者为时任知县黄 大成 ,他任职期间所见民生凋敝的平乐县 ,与旧 志所载物产丰美的平乐县已大相径庭 。因此 ,他 在《物产》 开篇即表达了 自 己的担忧 ,并指出百姓怠惰是平乐县荒凉残破的根本原因:

予于 志 《 土 产》,而 窃 忧 乎 邑 民 之 惰 矣 ,往览旧志 ,其布帛菽粟之类 ,胪列而成 帙 ,非不灿肰可观 ,及至偶有所需 ,入市而 求之 ,则无异于按图而索骏也 ,郑公以为画 饼 ,陈公以为润色 ,予则直断为邑民之惰 耳 ,何也?盖山林川泽之实 ,杶干栝柏之 材 ,骨角羽毛之物 ,固各有所宜产 ,而为地 方之所限 ,若夫布帛菽粟之类 ,则耕之可 获 ,织之可得者 ,乃亦若是其寥寥焉 ,则是邑 民 之 惰 , 而 未 可 归 咎 于 地 之 斥 卤 硗 瘠也。

其后 ,他又生动讲述了自己如何对本地百姓加以 劝诫:

故予每于听讼之际 ,间有为饥寒所迫, 不得已起 而 攘 且 攫 者 ,辄 蹙 额 而 谓 之 曰: “ 汝患饥乎?” 曰:“肰”。乃正告之曰:“ 夫 五谷者 ,邑土之所自出也 ,若修其沟浍 ,治 其畎亩 ,毋卤莾焉 ,毋灭裂焉 ,深耕而熟耰 之 ,尚有饥之患乎?” 复谓之曰: “ 汝患寒 乎?” 曰:“肰”。乃正告之曰:“ 夫吉贝者, 邑境之所自产也 。若量其高卑 ,度其燥湿, 采之 ,刈之 ,纺之 ,织之 ,朝于斯可以成 段 ,夕于斯可以成疋 ,尚有寒之患乎?” 其 如言之者谆谆 ,而听之者藐藐 ,又安得吾邑 之民翻然变惰而为勤 ,予亦将转忧而为喜,又何患乎布帛菽粟之不充牣于市也耶?予 曰:“望之矣”。

黄大成详载此番对话 ,当然不仅是为了表现自己 勤政爱民 ,更为重要的是希望借此劝诫百姓 ,使 其幡然醒悟 ,辛勤耕耘 ,及早走出困境 ,免受 饥寒。

光绪《平乐县志》 的主修者全文炳 ,于光绪五年 ( 1879) 担任平乐知县 ,亲自纂修光绪 《平乐县志》 10 卷 ,光绪十五年 ( 1889 ) 改任 贺县知县 ,主持纂修光绪《 贺县志》 8 卷 。 全文炳可称得上是一位勤政爱民的知县 ,认为 “来宰是邦 ,亦有教化斯民之责”,在平乐 任职期间采取了一系列措施进行大力建设。也 正是出于对本地百姓的深切关怀和造福一方的为 政之责 ,在光绪《 平乐县志》 之《 土产》 中, 全文炳对黄大成的旧志按语悉数保留 ,并在其后 补充道:

物产皆视土宜 ,平邑地瘠 ,别无异产, 其飞潜动植诸族类 ,均属寻常 ,惟近年四 乡 产枲麻 、沙子街产甘蔗 、东乡产黄豆较前颇 多 ,皆由人力辛勤得来 ,非若天不爱道 ,地 不爱宝之产珠 、产玉 ,寒不可为襦 ,饥不可为粟也 ,可知物产盛衰 ,端视人功勤惰 ,谈食货之政者 ,其以课农桑为本业欤[ 44] 卷1 ! 此段按语与旧志按语形成鲜明对比 ,体现出修志 者对近年来本地乡民辛勤付出的充分肯定 ,其教 化之意亦深含其中。

纂修光绪《 贺县志》 之时 ,作为主修者的 全文炳同样在《 物产》 条目书写按语 ,对本地百姓谆谆劝勉:

我朝 自 乾 隆 以 来 ,东 省 潮 ( 州 ) 、嘉( 应) 氓庶 ,挈妻抱子 ,寄托我疆 ,布满原 野 ,田我 田 ,宅我宅 ,利赖我利 ,而我土著 者安于游惰 ,且幸离乡轻家之人相为资藉, 恬不 自 怪 。夫境内土田只有此数 ,养彼 一 人 ,我则失一人之养 ,我弃人取安 ,保人不 争财而日聚 ,我将转徙而渐散也 。昔年土客 之衅 ,端实肇此 ,今幸和好 ,而后尽释前嫌 ,相与安居乐业 ,无复有此疆界之说 ,第 日 用饮食之未偏 ,尤不能无深虑也。

全文炳回忆了乾隆以来 ,外省移民大量涌入贺 县 ,与当地百姓进行了激烈的资源争夺 ,对地方 社会造成了严重影响 ,流露出对本地百姓的深切 同情 。同时也指出 ,尽管土客双方“ 今幸和好” “ 尽释前嫌”,无复有“疆界之说”,但“ 日用饮 食之未偏 ,尤不能无深虑也”。因此继续说道:

晁错曰:“ 地有遗利 ,民有余力 ,生谷 之土未尽 ,垦山泽之利未尽 ,与游民之食,未尽归农。”故不足而贫 ,贫则奸邪生 。余 生长田 间 ,每征逐耕锄 ,俦侣与言田池桑竹 之盛 ,故 一 篇之中三致意焉 。所冀莅斯土 者 ,日进父老而切论之 ,俾晓然于爱土物、 习勤劳之义 ,则兴养立教自兹始矣。

他希望借昔日的“ 土客之争”,提醒继任官员和 本地百姓 ,应当吸取教训 ,辛勤耕作 ,以务农为 本 ,切勿重蹈覆辙。

《人物志》是对当地品行卓著之人进行表彰 宣扬的重要条目 ,下设子目主要包括忠义 、孝 行 、乡贤 、隐逸 、列女等 。修志者同样希望通过 《人物志》 的设置编纂 ,推行边地教化。

一方面 ,修志者强调郡邑虽处偏远 ,但仍 不乏贤 良 人 物 。雍 正 《 太 平 府 志》 之 《 人 物 志》 写道:“ 有明建治以来 ,学校有设 ,师儒 有官 ,士服诗书 ,民知礼教 ,其通籍天家 ,文 章德业著于当时者 ,殁而可祀于社矣 。独行之 士 ,伏处草莽 ,或砥饬廉隅 ,或敦行孝弟 ,即 身不出闺阃 ,而能以节自植 ,守志不回者 ,亦 不一而足 ,皆可以磨世而砺俗 ,潜德之光 ,顾可令其湮没不传耶?”嘉庆《 全州志》 之 《人物》 亦称:“贤者不易民而治 ,人材不择地 而生 ,表正影端 ,循良攸赖 ,廉顽立懦 ,懿行 可风 。始故僻陋贻讥 ,今则邹鲁同轨 ,草野细 民 ,深闺弱质 ,炳炳铮铮 ,后先相望 ,化导之 功 ,顾 不 伟 欤?”乾 隆 《 梧 州府 志 》 之 《凡例》 记:“梧郡人才自古称盛 ,允足抗迹中 原 ,奚止耀兹南服”,修志者对本地人才 之盛充满自豪 。乾隆《 庆远府志》 的编者亦在 《 忠义》 抒发同感:“庆处边疆 ,苗蛮时作 ,岂 无见危授命 ,以死勤事者乎?孤魂未冺 ,急为 表扬 ,庶有合于国家褒忠之至意也。”乾隆 《岑溪县志》 则称:“ 岑虽褊小 ,独无人才哉? 何必甘罗 、丁兰借材异地也。”修志者认为 本地同样大有人才 ,对于旧志将异地名人强行 列入的做法并不认可。

另一 方 面 ,修 志 者 希 望 通 过 褒 奖 乡 里 人物 ,树立典型 ,垂范后世 。雍正《 太平府志》 称:“太平穷荒僻壤 ,人物寥寥 ,然十室之邑 , 必有忠信 ,兹广为搜访 ,凡忠孝节烈 ,有关风化者 ,悉分类立传 ,以著其实 ,且俾后人有所 观感兴起 ,不以边氓自弃也。”乾隆《 陆川 县志》 说道: “ 陆虽褊小 ,其间川岳所钟 ,道 化蒸洽 ,或以行谊 ,或以才猷 ,或以气节 ,或 以学问 ,要皆各率其性之所近 ,而汇成焉 ,虽 迹远年 湮 ,而 遗 徽 流 韵 ,足 以 昭 往 行 而 示 来 兹 ,陆之人其亦闻而兴起乎。”乾隆《 柳州 府志》 指出 ,“《 选举》 以励士行”“《 名宦》 以奖吏治”“《 乡贤》 以崇风化”“《 忠孝》 以 敦行谊”“ 《 节烈》 以表幽贞”,其广行 教化 之 意 极 为 明 显 。乾 隆 《 庆 远 府 志》 称: “ 古人传列女 ,原不专属贞节 ,凡贤母才女皆 是 ,今仿 中 垒 意 备 载 。而 于 贞 节 无 论 已 旌 未 旌 ,尤录之备者 ,维风化也。”乾隆《 象州 志》 的编者立意更为深远: “ 方今圣教昌明 , 文治之隆 ,卓越千古 ,士生其间 ,岂徒以弋获 荣名 ,为兹邑增光哉 ,意必有含淳味道 ,涵泳 圣涯 ,非仅树 一 州之望 ,将以垂百世之型者 , 是则官斯土者之所厚望也。”

《 人物志》 所载人物及其事迹具有 一 定的 代表性 。关于孝行之故事 ,如 “ 孟露沛 ,字霖 侯 ,宜山 人 ,拔 贡 。事 母 孝 ,母 病 将 危 ,曰:‘此疾非药力可起 ,事急矣 ,残伤遗体虽为不 孝 ,吾难顾矣。’”于是焚香告天 ,不惜牺 牲自己为母亲治病 。关于忠义之故事 ,如 “ 聂国辅 ,字世生 ,左州人 ,天启元年恩贡 ,授永 平府判 。时 边 庭 多 故 ,督 催 粮 饷 ,协 济 无 虞 , 寻以 亲 老 乞 ,休 归 ,以 礼 化 俗 。会 交 彝 围 州 城 ,辅同州守 , 日夜捍御 ,计杀交兵无算 ,以 粮尽力穷 ,城陷 ,不屈被害”。类似故事 , 志书中均有大量记载 。地方志通过对人物事迹 的记录书写 ,树立行为准则和价值标准 ,对地 方教化具有积极作用。

结语

清代广西地方志的大量编修 ,是清王朝稳 固统治和治理边疆的重要政治文化实践活动。 作为 一 种 话 语 和 象 征 ,边 疆 地 区 响 应 国 家 号 召 ,积极编修方志 ,本身即代表了边疆地区对 清王朝的政治认同以及国家对边疆地区的有效 控制 。在方志纂修过程中 ,作为地方官员的修 志者通过增设条目 、书写按语等方式 ,宣扬国 家意志 、建构国家认同 、稳定边疆秩序 、广行 边地教化 ,充分借助国家话语 ,在特定时代背 景与社会环境之下创造出 自 己需要的文本 ,地 方志成为其加强边疆治理的政治工具与文化资 源 。清代广西地方志的编纂以及修志者为此作 出的努力 ,为增强边疆社会对中央王朝的向心 力 、维护国家统一发挥了重要作用 ,对于边疆 治理与国家认同意义重大。