编者按

现代社会,人们常常有“家”无“乡”。

家乡究竟对我们意味着什么?如何视其为承载着我们理想的灵魂归处,如何将其扩展为一种更为普遍的生命可能?带着研究对象、省察自身的心理,作者渠敬东跟随李零先生踏上“回家”之路。沿途与李零先生一起论古说今,访古迹、识名物、会乡贤,在“大地文章”中体味与思考“家乡”的意涵。

随李零先生回家

文 | 渠敬东

父亲有老家,我没有。即便我的履历表上籍贯一直写的是江苏丰县,可那就是个抽象的概念,不会常驻自己的心里。读老一辈学者的书,才慢慢知道家乡的意味。费孝通先生的开弦弓、林耀华先生的古田,都是让他们魂牵梦绕的地方,苏南江村和闽北山区有着不同的乡土社会生态,也注定他们选择了社会人类学和文化人类学的不同学术路向。家乡,是他们埋在心灵土地中的种子,既是一种需要不断返回的绵延记忆,也注定会成为他们看待世界的范式,将自己的生养之地扩展为一种更为普遍的生命可能。

在我熟悉亲近的朋友那里,也有好些“家乡的学问”。郑振满一辈子都在破译他的莆田密码;王铭铭总将“刺桐城”说成世界的中心;李零先生,把他的山西老家写成了“大地文章”……费孝通先生曾说“家乡美味如梦多” (《话说乡味》) ,一旦什么东西进入梦里,便必成他的“命运”了,那就是他寄托精神的地方,逃也逃不掉。

李零先生在前往太原的高铁上,渠敬东摄

一

与李零先生熟识,不过几年的时间。我常常没大没小,先生也不讲老少,就有了忘年的交情。我们曾一起外出考察,去额济纳旗是文研院组织的活动,他逢人就介绍我是领导;去宝鸡和凤翔,是他借学术会议的机会,领着我到处访古,我像个小孩子一样跟在他屁股后面转悠。此间,我们还重访了先生从事考古田野工作的处女地,其中很多涉及学问人情的故事,他写了文章发表在《读书》上。

与先生一起,多的还是吃饭聊天。聊得最嗨的地方,就是他讲老家的奇闻逸事,或是发生在他表兄、堂妹、侄甥辈以及武乡老西儿的那些个故事。他兴致盎然,模仿加表演,几乎要用上唱念做打的功夫,不免引得我对他的家乡心驰神往。我开始慢慢懂得,家乡对先生意味着什么。对一个学者来说,学问不是倒着走的,不是等到他闭门造车再学富五车的时候,再回到家乡为祖上和老乡带来无上荣光,而是在他的学术生命里,始终保藏着家乡风土注入的基因。

先生的老家,在山西省武乡县北良侯村。可他生于河北邢台,长于北京,到了五岁那年,才跟随父母回老家为爷爷奔丧。他曾在《我们的中国》中回忆过那次模糊的记忆:“老家是什么意思?我不知道。” (《大地文章》) 到了二十二岁的时候,他作为上山下乡的知识青年,才再回家乡,“在那里度过了五年,种地、教小学、当广播员”,给自己的一生留下了不可磨灭的印迹。

李零先生拍摄文物

看先生的书,很容易知道他的这些经历,可知道了又如何?一个没有家乡的人,仅仅通过几段文字,怎能懂得写在脸上、藏在心中的家乡味道?怎能从字里行间体会到他的心路旅程?我对先生和他的家乡越来越有兴趣,这既是社会学者的一种与生俱来的田野渴望,也出于一位学界榜样的召唤力量,当然,我自己也有个小私心:作为一个没有家乡的学人,又如何在将来找到自己的精神归往。

好在李零先生有个习惯,总是喜欢带着三五好友回他的山西老家看看。这不,学期快结束的时候,他给我电话说,有没有兴趣随他再回家乡一趟。接到电话,我倒有些迫不及待了,看物看景倒是其次,他给了我研究他的机会,说不定也给了我省察自己的机会!

二

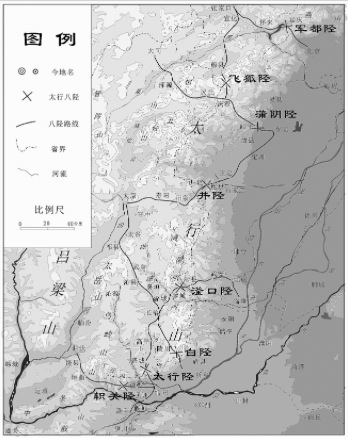

一个人的家乡,并非只是地图上的一个小点点,而是从面到线、从线到点构成的一个网络系统。李零先生曾从“中国山水”的大概念出发,“以山定水,以水定路”,勾勒出太行山脉的方位、坐标、坡度和路向,即所谓的“太行八陉”。有了这些穿梭山间、顺水而行的古道,便会有历史上人们“可行、可望、可游、可居”的古迹,有了城邑、村落、墓葬、寺庙、石窟、关隘……

太行八陉,马保春绘(来源:《我们的中国》,李零著,生活·读书·新知三联书店二〇一六年版)

武乡在太原以南、长治以北,夹处于太行为东、太岳为西两道山脉的腹地中,这片由浊漳河冲积成的潞安盆地,就是历史上的上党地区。而太原、太谷、祁县,南至临汾,与上党分隔于太岳山,则属于汾河流域。先生有一方印,戏称为“上党老西”,虽说这是外地人用来形容“抠门儿”的词,他也笑而纳之,说那可是“节俭”的美德。先生常引用苏东坡的诗句“上党从来天下脊”,说明这个地方“上与天齐”,是了不得的地方,既是战略要冲,兵家必争之地,也层累着各个时代的历史,是文化荟萃之地。“人说山西好风光”,既然上党齐天,好上之好,就该是此次行程最后的高潮,要徐徐来临。

随李零先生回家的第一站路程,是太原和榆次。在这里,只看古物,不看风光。短短两天,我们在各大博物馆中穿行,整个山西,那些没有上调京城的好物件、名物件,都收在眼底。有的物件历史久远,上至商周,有的物件信息丰厚,有的物件美轮美奂,有的物件光是体量或面积便足以令人叹为观止。先生像往常一样,端着相机认真拍照,遇到他感兴趣的重点文物,便细细端详,间或与同行们论说一二。只是他近来手抖得厉害,他笑称为“一级震颤”。

李零先生在山西博物院考察

博物馆其实就是个文字库、符码库,所有陈列都屏蔽了人文和历史环境,并非活的呈现。我只知道,传统的书画如此陈列与展现,没有了海德格尔说的那种“上手状态”,就不会有真正存在的气息,也许考古和历史学家也有相似的感受吧。这些古物可用来归类、分型、化验、断代、解析,形成一个复杂的知识系统。不过,这次,也有偏得。我们有幸参观了山西博物院还未揭幕的永乐宫特展,流光溢彩的琉璃屋脊,造型雄伟而又充满着律动,令人惊叹,而造像残妆上朵朵袅袅盘升的祥云,让人无限遐想那曾经的华美,只能在一瞬的浮现中。也许,历史的本质即在于此,永乐宫已然归置他处,她的美是否还可得见?这让我想起了萨福的诗:

当她从流放地返回家乡,

但是你已经忘记了一切。(萨福:《是你说的,阿缇斯》)

博物馆的好处,是字识得多了,便会对此地上下、前后、左右的历史有个通观的了解,对于文化的等级和重量,以及形式上的最大可能性,即所谓的艺术特征,形成深刻的印象。博物馆不能呈现家乡的气息和风貌,却可以作为丰厚的背景,从信息上强化人的认识。

我们还顺道拜见了山西国民师范学校和山西督军府的旧址。也许,从古今之间见历史,才是真正的历史。近代山西,从未落在时代的后面,国民师范学校是中国最早的高等师范学校之一,规制完备,样貌堂堂,虽然很大一部分建筑已被拆除,却有着不凡的气调。督军府则是一座几进几出的院落,足可想见当年的威势,只可惜山西境内的考古重器 (如义方彝) 虽专门陈设,却与好些个假古董同处一院,煞了风景,也害了心情。古今之间真是变幻无穷,真真假假,是是非非,常常伴生在一起,也算是一种调适吧。

于山西国民师范学校旧址门前

文峰塔和宣文佛塔,是太原的地标。我们到的时候,已是傍晚时分,这里空无一人,同行的朋友兴奋极了,据说这里文运泰来,便争着为孩子们的美好未来登高望远。李零先生说,双塔公园的烈士陵园里曾葬着他的三舅,几年前,他的表兄办了件大事:将父亲接回老家,安葬在家族的墓地里。他还说,这位表哥,就是他上山下乡做小学教师的那个学校的校长。看了那么多的古物,活生生的人终于要出现了。我特别期待这样的场景,那位身为农民的老先生,将自己的父亲从烈士陵园迁葬到老家墓地的老人,究竟是什么样子的呢?

三

出了太原,我们的车在汾河平原上一路向南,先生常说的“走会”,也就开始了。“大会不如小会,小会不如走会”,是他的一贯说法,也是他常年来的体会。先生喜欢咖啡馆或饭桌上的闲聊,从来没有主题,聊到哪里谁也不会知道,要是同事朋友们一起出行,精神头就全来了。人一放松,见的东西便新鲜,说的话题也新鲜,再加上车窗掠过的风景,一切都很敞亮。这样的情形,当然也会在我们的车子里发生。这不,下一站是先生特意为我安排的,说是去祁县的渠家大院,给我个认祖归宗的机会。由此,便自然说起了祖先的话题。

祁县渠家大院

他说:“山西有好多个大院,我连一个也没去过……我怀疑,我就是胡人的后代,是从贝加尔湖来的。”欸?我记得当年父亲也讲起过,渠姓不在百家姓中,也是源出山西,多半是胡人的后代,说不定也是从贝加尔湖来的。同行的张辉老师,也兴奋了起来:“我虽是个南通人,可南通这地方尤其说不清楚,保不齐就是蒙古人种,离贝加尔湖更近。”说着说着,先生又提起极为久远的山西历史,晋的起源,以及春秋五霸的晋、三家分晋的晋……

说来滑稽,原本是要来先生的家乡,却要先探访我的“家乡”。可这家大院又哪里是我的家乡啊!说实话,渠姓的确源出山西,这些年渠氏宗亲会就是在这里成立的,渠姓全国人口总数不到十万,仅仅分布于山西、江苏、河南和河北,据说这些地方的渠姓,都聚集在祁县,又修谱又建祠,不亦乐乎。渠姓来自昭余祁古城,渠家的发迹在明末和清代;其实,我们徐州的那支早在山西票号发家之前,就响应国家号召,背井离乡,迁移到明代的黄泛区了。

只有穷人走了,富人才能成为富人。眼见号称“渠半城”的渠家大院层层落落、密密森森的样子,别说是要寻的老家了,就连当作客栈让我住一宿,都会满身不自在。更别说,人住的地方,非得搞成雕梁画栋、琼楼玉宇的气派,确实是有钱人、暴发户的作风。难怪先生一个大院也没去过,即便是这一次,他也在靠近门房的小院里坐着,一直等到我们参观完毕。显然,各式大院,不是先生心目中的山西,他极不喜欢奢华之风,更不喜欢纯粹的门面,他最看重那些朴实无华的历史,以及积淀在人身上最为自然的气息,唯有此,才是先人最丰厚的馈赠。

双林寺千手观音像,任超摄

这所比附意义上的豪华版老家,没有给我带来亲近感,相反,我倒是比游客还像游客。对现代人来说,同姓同源,并不会像古人那样形成一种天然的认同,生命中距离很远的地方,再贴上多少乡缘的标签,也无法成为自己真实的组成部分。这一程,本是来寻家的,却发现家乡更为遥远,更为模糊,几乎不曾存在过。

四

离开祁县,来到平遥。对古城,我们并无再访的兴趣,此行的目的,是镇国寺和双林寺。

镇国寺距平遥城不远,仅十三公里。穿过山门,即天王殿,在元塑四大天王的怪异目光的注视下,万佛殿便在眼前。我不得不说,那一刻,确实吃了一惊!很少遇见如此美的建筑,初见的感觉如早恋般,竟有些许喘息的困难。文献上讲:万佛殿面阔三间,进身六架椽,殿顶为单檐九脊歇山式;柱头斗栱铺作叠架五层,七铺作,双杪双下昂,重偷心造,与五台山唐代建筑佛光寺东大殿法式相同。

镇国寺胁侍菩萨造像,任超摄

我不太懂古法营造的机理,却可以凭直觉感受其非同寻常的美:建筑的主体方方正正,台基很矮,仿佛一个人稳稳地盘坐着,敦实有力,端庄有礼,温厚而雍容。然而,大殿飞挑出的檐角,呈现出几条大幅度的曲线,伸展得既深又远,如庄子笔下鲲鹏的翅膀,又如唐代宫廷乐舞中的霓裳,舒展自如,稳重而又轻灵。万佛殿的出檐将近三米,如此庞大的重量,需要硕大的斗栱来做支撑,木作结构相当繁复。其厚实的重量与轻盈的姿态似乎形成了巨大的矛盾,却协调得如此完美,古人讲的“气韵生动”,由此足可以得到玩味了。

万佛殿内的脊檩下,写有“维大汉天会七年岁次癸亥叁月建造”的墨书题记,说明它建于五代十国的北汉时期。当年宋太祖三征北汉未果,直到宋太宗才完成此业,焚毁晋阳,历史才告一段落。尚不知当年的镇国寺 (原名京城寺) 经历过怎样的厄运,或是幸运地逃过了浩劫。如今它与平顺龙门寺西配殿和平顺大云院弥陀殿,同为我国目前发现的有碑文和题记佐证的三座五代木结构古建筑,弥足珍贵。

有专家说过,万佛殿唐风犹存,同佛光寺的东大殿一样,给了我们“仍可看到”的幸运。虽说金、元、明各代屡次修葺或改建,但古风仍在,气度如初。这不禁让我想起今天依然流传的唐画,多为宋代的摹本,其中流淌的气息,是否也像万佛殿般,依然活在不变的精神里呢?坊间也常有人说,唯有日本的建筑遗存了唐风,可此话又该怎讲呢?当年日本人从宋画中只择去了梁楷、牧溪的画风,既不见范、李、郭的浩然之气,也没得马、夏的真传,中国文化中的堂正气象,终究还是不容易学到的。所以,从日本的文化来揣度中国历史曾经的精神,恐怕还是有学问上的危险。就拿建筑本身来说,日本怕是多了些艳丽和柔美,少了些敦厚、宽广、雄强和壮美。

日本东福寺(来源:brewminate.com)

不说日本罢,此行关心的还是山西。镇国寺初为北汉皇室兴建,后世仍不断得到敕封,足以说明三晋大地,皇家建筑是很常见的,中华文化中的极致者,潜移默化地化育在此地的风土里。镇国寺内,不仅建筑是无价瑰宝,万佛殿内的五代彩塑亦极为珍贵。佛坛的布局形制沿袭了唐代古制,具有特别的研究价值,其造像的精美度也是无与伦比的,特别是两侧的胁侍菩萨,庄谐同生,动静相宜,几乎与敦煌莫高窟四十五窟 (盛唐时期) 的两尊异曲同工,甚至不由得叫人凭空猜测,会否出自同一工匠之手?

可是论彩塑,还有一波惊鸿在等着我们,那就是双林寺!这是我心仪已久的地方,多少年前,便买下过天津人美出版的巨幅画册,常常翻看。可这一次,当我亲临其境,走进山门,却还是吃了一惊!迎面的天王殿,四大天王赫然立于殿墙之外,一字排开,气宇轩昂,大有“力拔山兮气盖世”之势,仿佛凝固了空气。这足有三米多高的四尊大像,怒目圆睁,半坐半立;每副神情,都将额头、眉骨、瞳孔、鼻尖、上唇和下颌都聚集于面部的中线,将所有的气力和威风都凝结于视线处,才会造成上述咄咄逼人的效果。

双林寺天王像,渠敬东摄

坐立着的天王们,虽姿态各异,但身体的躯干部都与面部的朝向向反方向略作扭曲,颇有些类似罗丹说的“从一个姿态到另一个姿态的转变”,方能让人们预测到人物的身体如何从过去转向将来,形成动态的效果。天王们撑起的四肢,骨架沉稳而有张力,肌肉雄健而不隆起,倒不像是西方解剖学那般夸张的准确,而富含中国艺术中写意的成分。非逼真,才传神!

天王殿后的第一进院落是释迦殿,因限流,我们只能在门口的狭窄空间内看个大概。空气中的灰尘,在几缕透过窗棂的光线中飘浮着,昏暗的气氛里,隐约地藏匿着各样的影子。突然间,我莫名地感觉到,左右两侧分别有一道斜视的目光,瞄向我,刺向我,让我无法躲藏;两尊力士背靠着大殿的前墙,威武伫立,黑暗遮去了他们表情与衣着的所有细节,唯有那质疑、呵斥和惩戒的目光,令人胆寒。这斜视的一瞥,如闪电般,怕是会瞬间击中所有信众的要害,使他们的心灵彻底暴露在外,无从蒙蔽。据说,所有造像的眼睛,都是由山西当地的特种琉璃制成的。艺术的真谛在于,一旦物有了神,世界也便不再是曾经的样子了。

双林寺的高潮,在释迦殿与大雄宝殿之间两侧的配殿。这里的十八罗汉,均为明代所塑,可谓中国佛教造像艺术的绝品了。罗汉,即为阿罗汉 (Arhat) ,生世来源各异,却都在佛祖释迦牟尼的劝导下,回小向大,修行圆满,达到涅槃的境界。他们戒德清净,又随缘教化度众,是堪受供养的圣者。双林寺的罗汉塑像,并无圣者的威严,他们的各自形象,多在圣俗之间,或笑,或嗔,或喜,或怒,或顾,或盼,与平常人没什么两样;可他们人生的辗转和修为,却极其精准地表现于各自的眉宇、眼眸、神情、姿态,甚至是衣装的纹理、褶皱和线条中。中国艺术的常理,是有“神”方有“采”,有“神”才最“真”,因此,画家或工匠的手笔,能否“出神”,能否“传神”,便是分出高下的判准。十八罗汉皆从现世而来,自然带着浓厚的生活气息。可是,他们又“往世不涅”,不再受生死轮回之苦,一心善行,无比纯洁。正是这种圣与俗的结合,才塑造了他们的异相与真神。

双林寺哑罗汉造像,任超摄

双林寺的彩塑,妙就妙在满是世俗化的气息:俗中见雅,平常中得精神,是中国人理解的“佛性”之所在,罗汉如此,菩萨亦如此。只是匠人们对菩萨的表现,用的是别样的手法。菩萨造像继承了六朝以来“宽衣博带,秀骨清像”的风格,却又显得更加精致松弛。中国的人物画传统,常有“曹衣出水”“吴带当风”的说法,风动般的线条感,是人物造型的灵魂。双林寺的彩塑,真正应和了《寺塔记》中所说的“天衣飞扬,满壁风动”的灵动气象,那种呼之欲出的美,带来的永远是一种亲近感,一种怡然的快乐,而非悲悯和寂灭。

双林寺中的气息,让我沉浸其中,不断在各个大殿中来回穿梭,生怕在夏日的阳光下,所有这些美好微妙的印象,会被强烈的光线照得全无踪影。那种不一样的亲切感,恍如隔世,又仿佛贴得最近,历史中的最美,才是最真切的生命气息。那一刻,我似乎有了一种回家的感觉,即便是这种想法有矫揉造作之嫌,却显得特别自然。

双林寺,先生不知来过多少遍,他是否也常有这样的感受,是否也会以此作为自己的家园?像往常那样,他坐在寺门口,等着我们出来。

他见到我,于是问:“怎样?好吧?”我说:“何止!”他满意地笑了笑,神情中还有一丝得意。

双林寺造像,渠敬东摄

五

车子从平遥向东,爬越了太岳山,穿过一个叫分水岭的地方,便进入了潞安盆地。按照唐晓峰先生的说法:“中国最早的国家‘秋实’集结在晋南豫西地区” (唐晓峰:《国家起源的“地理机会”》) ,也就是说,“晋南是中国古代北部‘人文边际’地带的最南端”,即司马迁所说的“龙门—碣石”一线,是理解夏文化的关键之地。

唐晓峰曾引用王克林的说法,认为在滹沱河至晋中一带,“多半是狩猎、畜牧为主而兼营农业”,在晋南和晋西南地区,“则多半以农业为主,兼营狩猎与畜牧业”。这种情形,说明彼时此地已构成两大族群,北面的族群“可能是属狄 (翟) 族及其先世”,南面的族群“似可视为中原华夏族或其支系的先世” (王克林:《山西考古工作的回顾与展望》) 。由此,南北经济和文化之间的拉锯,构成了国家形态之起源的刺激点,这是陶寺遗址所揭示的一个很重要的“地理机会”,也是中国文明构造的一个非常独特的属性。

滹沱河上,任超摄

李零在《滹沱考》中,曾引用过《礼记·礼器》中的讲法:“晋人将有事于河,必先有事于恶池。”他说,这里的恶池即是滹沱,祭河必先祭滹沱,说明山西此地确实非常重要,“凡北方民族南下,或从山西向华北平原东进,都要与中原诸夏争夺这条河流”。不仅如此,他还通过古地理、古文字和古文献的考证,指出古以滹沱为名者,广泛分布于山西、河北、陕西、甘肃和宁夏境内,“滹沱”、“肤施” (肤虎,或虑虒) 、“亚驼”这些名字,都与之有关,皆分布于北纬三十六至三十八度的范围里。先生猜测,“滹沱”是北方民族南下在农牧过渡带留下的一串地名,是胡汉交接地带的核心区域。更为重要的是,“朝那、要册湫、岐阳是个倒三角形”,从宋代出土的《诅楚文》看,这里是秦汉西系山川祭祀和神巫祭祀的重地 (参见《秦汉祠畤的再认识》) 。

在滹沱河、汾河、沁河以及清漳河和浊漳河构成的这一黄河流域里,农牧兼容、狄夏交错、胡汉杂糅,难怪先生说他的祖先“说不定是从贝加尔湖来的”。而且,从交通的角度看,武乡就位于此地自古以来的两条古道中,即从太原,经太古、祁县、武乡、沁县、襄垣到长治的这一支上,民国时期的白晋铁路以及今天的208国道,走的也是这条“绿色走廊”。在驰行的车子上,先生迫不及待地摊开地图,建议我们沿着这条古道直达武乡,只可惜,现代的高速公路太发达了,司机师傅哪里肯屈就他,只顾着带着我们在笔直的G字头公路上飞奔……

到了武乡县城,我们歇了脚,吃了饭,便前往距县城二十五公里的监漳村,那里有会仙观和应感庙。会仙观就坐落于农舍之间,是晋东南地区金代建筑的代表作之一,敕封碑立于三清殿前,说明其曾经有过的高贵地位。主殿台基高峙,斗栱厚重疏朗,形制古朴严整,气调非同凡响。特别是台阶前的两棵软枣树,笔直地挺立着,树身光滑无丫,顶梢枝叶繁盛,宛如两支椽头大笔,古风犹在。据说,当年八路军就曾驻扎在这里,抗大师生在附近的五龙山上开荒生产,观里的老道士把豆角切成细丝,再放上面条在锅里焖煮,给战士们吃,叫作“炉面” (齐心:《激情燃烧的青春岁月》) 。

监漳村应感庙,渠敬东摄

而应感庙,就在五龙山上。我们穿过田地,跨过小溪,再攀爬一段山谷间的小路,便到了崖口。这是一座百姓求雨的龙王庙,如今已是空空荡荡。正殿为五间六椽悬山顶,懂建筑的专家曾盛赞过这里的柱头铺作,是一跳精美的大插昂,特别是廊下的那座宣和年款的仁泽侯碑,说明眼前的建筑就是真真切切的北宋遗存!如今,像会仙观和应感庙这样的“国保” (国宝) ,就这样散布在武乡的田野乡间,那曾得到敕封的道观神庙,就隐没于山间疯狂生长的玉米和杏树丛中,不露一点声色,仿佛历史的尘埃。

山中丹井今无恙,为吊南弃谢自然。

偶然间,我从网络上发现了一首宋代士人方信孺的诗,恰以《会仙观》为题,似乎道出了古今相近的心境。

傍晚时分,我们到了叫作“故县”的地方。今天的故县不是“县”,只是一个小山村;可当初,故县就是武乡的县城,是被日本人烧毁的,城墙的残垣断壁还在。故县有名,一是出于“古”,这里可是传说中石勒出生的地方,这位十六国时期后赵政权的缔造者,武力统一北方,一度以淮水为界,与东晋分庭抗礼。我们站在北原山新修的高台上,眺望“石勒出生”的谷地,黄土累积并冲刷而成的沟壑纵横交错,绿油油的庄稼闪着光,依然满是生机。

故县的另一个名声,则出于“今”,这里是很多八路军干部的故乡,村里的老人跟我们讲,当年县城里单是参军入伍的人数,就有五千之众。晋东南到处遍布着八路军抗战纪念馆,足见三晋的山河大地中,总有层出不穷的志士,石勒的故事,想必也种在每个百姓的心里,才会有与山河同在的气象。在这里,我满脑子都是随想,一会儿闪出的是《亮剑》里八路军和鬼子们的血战场景,一会儿则想起做历史研究的父亲曾说过,我们渠姓或许与很早的羯族有关,难道“羌渠部”的“渠”,真的是我的血脉之源?这猜想可真是太过刺激了!

故县北魏丈八佛像,渠敬东摄

从东边的“石勒寨”,穿过整个村子,我们来到西边的西沟垴。根据《大地文章》里的说法,当地的“垴”,就是用石块垒护崖壁的高台;垴上是普济寺的遗址,如今只有北魏遗存的“丈八佛”孤零零地伫立在那里。这高达四米的立佛,是“文革”中村民们重新立起来的,可惜方向弄反了,面朝北向。晚风吹拂着到处蔓生的刺槐,远处的公路上奔跑着一辆辆运煤卡车,唯有这尊丈八石像,身披红黄相叠的帔风,映照在夕阳的余光下。石佛的头饰尚存有华美的造型,只是其面部却几经风雨,风化斑斑,层层脱落,依稀可辨出原来的笑容模样。

石像前的石盆,还留着老百姓上香的余灰。此刻风声阵阵,扫过帔风,也扫过丈八佛的面容,千年一日,如在从前。我突然意识到,对先生来说,或许家乡的味道有千百种,那些散落在乡间的庙观,那些发生在过去的传说,那些遗留在风中的佛像,都混融着各种不同的认识和观感,远在天边,又近在眼前。历史沉积得像风一样,零星地散见在每一处,又在人的心里搅动着,如先生的神情,有时灿烂,有时怅然。

六

我们的行程,距离北良侯村越来越近了。不过,先生的老家好比一个圆心,我们要在不同的圆圈中看够了好物,才会向圆心聚集。

涅河,古称涅水、甲水,是浊漳北源的一级支流;涅河南岸,属于沁县的地界。一九五九年,在南涅水村洪教院后的荒丘上,出土了七百六十多件石刻,多为造像塔的构件,从北魏到北宋,分布于各个时期。距离这座荒丘仅百米处,有一座歇山顶式的单体古建筑——水阁凉亭。这所亭子四面环水,未见有桥通入,殿宇娇小,古朴而轻灵,泉水汩汩,供奉着观音。而洪教院原是毁于兵火的弘教寺,因金代后期得到重建,才被敕封为“洪教之院”,硕大的匾额古风犹存。这里,金元时期的建筑特征尤为明显,用材粗犷:檐下的斗栱几乎未经规整,硕大的原料榫卯搭建,一看即是北方民族的气质风貌,浑然而不觉。先人对于山水的理解,就在这一阁一院之中。

大云寺出土的北朝佛像

一个地方的历史越多,越是层累的,就越是有无限的可能性。山西留给人的想象空间真是太大,就在涅河北岸的故城大云寺,也有着北齐的精彩造像,甚至宋代治平元年敕赐庙额的牒文中,都有着赵概、欧阳修、曾公亮和韩琦的署衔。如今,在武乡县文管所的库房里,三佛殿的三件北朝佛头竟赫然并排存放着,足以想见当初的盛况。此外,北齐河清四年的造像碑还保存完好,记载着供养人“上为皇帝陛下、臣僚百辟,保命休延、寿同河岳”的愿念。可以说,涅河南北两岸的石刻造像,恰恰处于从平城 (云冈) 到洛阳 (龙门) 的地理交通处,而且,南岸多为民间造设,北岸则有着官式造像的特征,均为北魏王朝南迁背景下的佛教遗迹,其研究上的价值,是怎样估量都不为过的。

后来,在离开北良侯村的第二天,我们又沿着平顺一线,走了原起寺、天台庵、淳化寺、大云院和龙门寺。据说,山西一半的“国保”在长治,而长治一半的国宝在平顺,这一次,我们也只看了三分之一。在平顺,我平生第一次见到了唐代建筑——天台庵,此前,曾有多位建筑学家对天台庵的断代给出学术意见。有人认为,弥陀殿的建筑制式颇类似五台南禅寺正殿,是中国仅存的四座完整的唐代建筑之一;有人认为,弥陀殿的三高比例与五台佛光寺大殿相似,为晚唐建筑无疑;有人则认为此殿为五代遗构。二〇一四年,山西省古建筑保护研究所对天台庵进行总体勘察和修缮,在弥陀殿的脊榑混融替木间发现了“长兴四年九月二日”的墨书,后在东南翼角的飞子上发现有“大唐天成四年建创立,大金壬午年重修,大定元年重修,大明景泰重修,大清康熙九年重修”的墨迹,于是,晚唐的年代便成定论了。

建筑的术语我是看不懂的,只能复述别人的讲法,可建筑的格局和韵味,似可体会一二。天台庵的出檐真是美!檐是单檐,没有一丝繁复的欲念,也不期待要去表现些什么,唯有最简洁的线条,才是“定慧双修”的“止观”。檐角,是三条最自然朴实的线的会聚,大幅度地上挑,不随着重力下垂,也不人为般地上卷,如人的双臂或鸟的双翼渐渐展开,延伸,舒缓,一点儿也不刻意,却也一点儿不随便。据说,佛殿的琉璃脊饰是金代重修时的物件,屋顶的灰筒瓦和琉璃鸱吻,也并不显得夸张,说明古老的风范依然存续,没被褫夺。

天台庵,渠敬东摄

佛殿的殿身也是简洁极了。古人用极简的方法,似乎是要传递出“真空妙有”之境,一切都举折平缓,一切都随顺自然,想必“圆融”的本义即在于此吧。天台庵的美,还在于它独造的环境:佛殿的木门和窗棂简简单单、素素净净,山石铺陈的平台不大,两边种着槐和柏,郁郁葱葱的;院子里侧立的唐碑,则斑斑驳驳,难以辨认。这似乎意味着:一切流常,一切都不过是时间的印迹,或长或短,皆是永远。

这一路,我们看得很多,也多少有些蜻蜓点水,却足可感受到,涅河两岸的寺庙群以及北朝的石窟与石刻,多集中于大同到洛阳的古道两旁。正像先生说的那样:“大同的佛教艺术,无论南传,走太原—洛阳的古道,还是东传,走黎城—邺城的古道,都以这一带为枢纽。” (《大地文章》) 若推至上古商周时期,从稍大的范围看,“太行山,山之表为商,山之里为黎,上党与河内互为表里,正好在山的两侧” ( 同上) 。武乡文管所,还藏有多件商周青铜器残件,说明此地的历史可追溯得很远。而秦灭六国的长平之战,就发生在羊头山以南,由此可见上党一地,总是关乎统一中国的大事。

我常想,若无这层层叠叠的历史的养育,先生何以对中国的文史有如此昂扬的兴趣。周灭商,秦灭六国,中古时期佛教的传布与民族的融合,甚至抗日战争和解放战争中太行山上发生的故事,都化作了先生的学问家园;上下五千年,纵横数万里,从来不曾以单一学科的视角进入他的眼界。细绎之,只因为他的故乡,从来都是以古今一体的方式呈现的,这种大地上的文章,生长在山岗、田地和草木里,相互连成一片,从来不曾被人为地分割过,先生的学识,也是一样。

旅行途中的李零先生

或许,理解一个人的家乡,不应局限于他的血缘、地缘或业缘,而更像是海德格尔所说的那种此在的“因缘”,以及由此组建的“在之中”的世界。在那里,坍塌的城垣、风蚀的造像、飞挑的檐角,或是字迹模糊的碑刻,都像是平常的住屋和衣食那样,如流淌的血液,注入一个人的生命里,形塑成他的心灵和精神,无法磨灭。

七

先生的老家北良侯村,看起来再普通不过了:黄土的岗,砖砌的房错落地分布在山坡上。可进村没走几步,便有座古庙现于眼前,匾额上写着“福源院”,“国保”的碑识赫然而立。真是村小庙大!这座“福源院”,先生曾多次向我提起,也讲过去年如何成为国保单位的曲折故事,那种自豪感,像是孩子在游戏里打了胜仗一样。可既然到了家门口,我们当然顾不得参观别处,而直着向先生的老宅奔去。

“老宅,东西向,前后两个院,前院塌了。后院,只剩西楼和北房,楼房右边的窑洞和南房也塌了,门楼上的匾还在,四个大字:名高千古。”这是先生在《回家》中的文字。就在此时,当我想用精确的语言来复原这座老宅的最初印象时,怎样都不如先生的这段文字清晰晓白。只是,如今的老宅已然不“老”,几年前,先生和他堂兄出钱请亲戚们重修,亲戚们按照自己的想法,把老屋建成了二层小楼,瓷砖墙,玻璃门窗,不锈钢栏杆锃光发亮,先生笑称为“港式装修”。

院子里人头攒动,亲戚们忙着生火做饭,村里人围观,还有县里的领导上来握手寒暄。大名人回乡,跟过节一样。先生挨个介绍他的亲戚朋友,表哥、堂妹和村中的晚辈。他们只顾笑着,不多言语,来回忙着招待大家。老宅不住人,像是个小型陈列馆,可陈列的照片和实物,着实与学者李零没有丝毫关系,只有先生三岁时与家人的合影挂在墙上,那副聪颖倔强的神情,与今天没什么两样。

李零祖宅大门,渠敬东摄

在当地,先生的父亲李逸三,实在是太有名了:一九二七年,他年仅二十一岁就入了党,参加广州起义,头部中弹,后赴湘鄂苏区加入红军;战役失联后,回到武乡成立中共武乡县委,任第一任县委书记,建立第一个抗日根据地,后蔓延至整个上党地区;“文革”中成为“黑帮”,“文革”后创办中国第一所民办大学。革命中他两次被捕入狱,二〇〇三年去世。

在先生身上,父亲的影子是很重的。在学问的探究和历险中,先生也似乎从来没有怀疑过,犹豫过,惧怕过,他拓展的研究领域,也像是抗战时期的根据地一样,从无到有,集腋成裘。

老宅的堂屋里,我们聊得正欢,听说先生的堂弟“小胖”要带我们去个特别的地方。跟着“小胖”,我们来到一处民宅,推开院门,一座古戏台出现在眼前。戏台上端坐一人:这不是李跃山,李大爷么?就是!

一天前,我们去洪教院参观,先生则跟其他的朋友另一路考察,可他不时地给我电话,让我告诉同行的人类学家王铭铭,说当地正办庙会,一定要找到一个叫“李跃山”的人,他们同村,两人父亲曾共同参加革命。李跃山是武乡跑腿秧歌的“说唱手”,家里就是一个戏台,而且,他还经常走乡串户巡回演出。在洪教院,他和他的乐班迅速搭起了帐篷,开口就唱,声音激荡,我们根本听不出究竟在唱些什么,唱词里偶尔听到了“考古学家”几个字,笑得我们前仰后合。其实,这种跑腿秧歌并不复杂,重复的曲调一听就会,在回程的车上,我还小声哼哼了一路。

李跃山老人表演跑腿秧歌,王正原摄

李跃山稳稳地坐在戏台中央,表演心切,看起来等了我们好久了。他满脸皱纹,骨骼凸起,皮肤被太阳晒得紫红发亮;一手持胡琴,一手拉琴弓,一只脚拴着线绳,上端连着木棍,用来敲打木板控制节奏。跑腿秧歌根植于黄土地,调子高亢,音色粗犷,一点儿也不悠扬。而因老人的声音略带碎裂感,高调处全凭一股气力,便更会显出泥土的气息和岁月的沧桑。老人家气定神闲,足足唱了一整段,又突然站起来,比比画画,大声讲解。

这时候,又来人招呼我们吃饭了。堂屋里,两张大圆桌子排开,大家各就各位。我们先吃了几颗院子里的杏树结的果子,再喝几口茶,等着上菜。而稍后端上来的,菜只有一种,每人一大碗,茄子、豆角、土豆、白菜、海带、粉条和豆腐,还有肥瘦相间的大块猪肉,统统烩在一起,东北胃口的我,像是回家了一样,呼呼地一气,就连菜带汤吃掉了。主食是白馍,还有一种很特别的黄米枣糕。先生边吃边说,这种一层黄米黏面、一层红枣蒸成的大块枣糕,乡里人以前是很难吃到的,只有逢年过节或红白喜事才配享用。

几颗黄杏,一大碗烩菜,一只馒头,两大块黄米枣糕,还有几片西瓜,是我这一餐的饭量,以致随后的几天基本丧失了食欲。先生就坐在我的旁边,我吃没吃相,却也自然,他看着我笑,不时地问我吃没吃好。紧挨着先生另一边坐着的老人,也是庄稼人的模样,总是眯眯地笑着;他已年过八旬,精神很好,边吃边跟先生唠着家常。我看得出,先生对老人尤为尊重,再细问,原来就是把老父亲从太原双塔烈士陵园接回老家的那位大名鼎鼎的表兄李社雄!

李零先生老家烩菜,刘雨桐摄

这位表兄,当然值得尊敬。先生回乡插队那五年,在村子里当小学老师,当时的校长就是表兄。我不知先生作为“黑帮”的后代,那几年感觉怎样,但从社雄表兄的神情里,完全可以猜得出他曾经得到过的保护和安慰。如今,两人都老了,可每一次先生回乡,甚至在当地田野考察,他的表兄都会慢慢地跟着走,上山下田,寸步不离。

我开始懂得,先生在《上党,我的天堂》中写下的字句:

我在老家整整住了五年,乡亲们待我太好。他们干净,比我想象的干净。他们聪明,比我想象的聪明。他们没有势力,因此没有势利眼。他们是受苦人,因此最同情受苦人。

当你和他们一起受苦,他们会帮助你。

于是,我也开始懂得,参观福源院的时候,当看到庙中的那尊北魏石佛被老百姓涂得浓妆艳抹时,先生为何只是微微一笑;当他得知福源院西殿的元构琉璃脊被人偷掉时,又有多么地遗憾。两天后,在长治城隍庙参观时,他还急切地向当地文保人员询问琉璃件的价格,踅摸着重买一套重新安装在福源院的殿脊上。

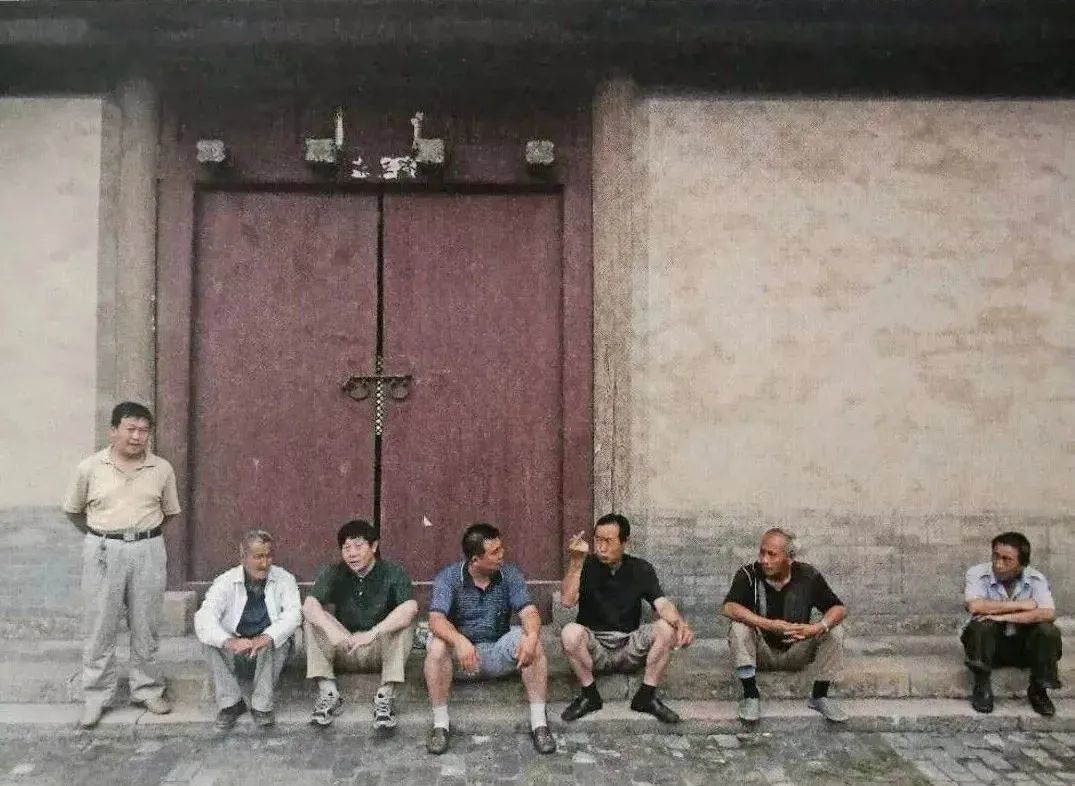

村委会前的广场上,好些人坐在墙根下消暑抽烟。我们也走进去,跟乡亲们并排坐下,递上一支烟,偶尔说上两句话。老乡们还像往常那样打闲,静静地,只有烟雾慢慢升起……

家乡就在此处,让人心安。

北良侯村广场,王铭铭摄

八

在北良侯村,也许只顾得看了说了吃了,手机里没留下几张乡亲们的样貌和表情。可回到北京,眼前浮现的印象却最活泼深刻。

我还会想起潞城凤凰山顶的原起寺。绿色的丛林里,黄灿灿的浊漳河水在山脚下流过,那是大地的汁液。唐代石幢刻着隽秀的文字,大雄宝殿留存着宋代的遗构,北魏残碑依稀可辨,宋代砖塔高高耸立,时有微风掠过。这里虽为方寸之所,却承载了层层累累的历史;一殿一塔,一幢一钟,便是一个最简洁也最丰厚的世界。

我还会想起横亘峭立的太行山脉。太行洪谷,曾是荆浩的栖居之地,在他的笔下,是气韵相生的山水大象。古人尝谓“山水比德”,《笔法记》虽讲的是画理,却也是为人之道:“气者,心随笔运,取象不惑;韵者,隐迹立形,备仪不俗。”

先生心系家乡,心系三晋大地,那里有人间常备的亲情,也有自得其所的品格,更有山水天地赋予的万千气象。

一个人的家乡,意味着他总要离开,却也总想回到的那个原来的地方。

一个人的家乡,意味着他从梦中惊醒,担心再也找不到的原来的地方。

李零(左三)和乡亲,武乡故城大云寺