口述档案

时间:2022 年 5 月

姓名:潘柏林

年龄:43 岁

职业:整形外科医生,2016 年成立了国内首个跨性别序列医疗团队,接诊逾两千位跨性别者

这是偶尔治愈的第 15 个口述故事

4 月 20 日,国家卫健委官网发布了《国家限制类技术临床应用管理规范(2022 年版)》,其中包含新的《性别重置技术临床应用管理规范》。

我国内地的第一例性别重置手术是在 1983 年实施的,当时人们对它的称呼还是「变性手术」。随着手术量的增长,相关的伦理问题也随之产生。2009 年,第一版《变性手术技术管理规范》出台。2017 年,性别重置技术被纳入限制类医疗技术,管理规范也进行了修订。

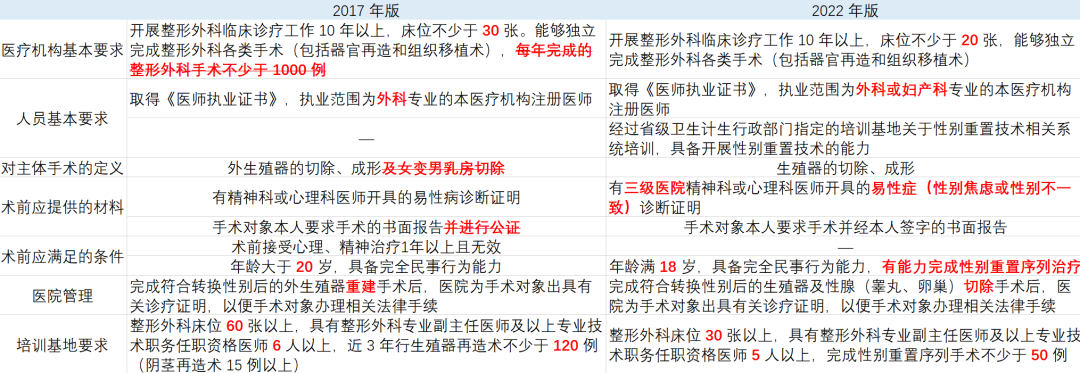

相比 2017 年版,上个月发布的 2022 年版管理规范降低了对于手术对象的部分门槛,比如年龄下限由 20 岁调整为 18 岁、女跨男乳房切除术不再作为主体手术要求等,并将术后身份证件变更的条件由完成外生殖器重建手术,调整为完成生殖器及性腺(睾丸、卵巢)切除手术。

两版管理规范的部分调整

新规发布后,潘柏林收到不少跨性别者的信息,有些是咨询术前准备如何调整,也有些是单纯表达喜悦。

潘柏林是北京一家三甲医院的整形外科医生,参与跨性别医疗工作十余年,并成立了国内首个跨性别序列医疗团队。新规修订时,他和其他专家受邀,共同讨论、拟定了一些意见。

这些年,潘柏林以医生的身份经历了国内跨性别医疗的进步。最初,能为跨性别者提供的医疗服务仅限于「变性手术」,而现在,他所在的团队已经可以提供家庭宣教、心理支持、青春期阻断、激素与手术治疗等多项服务。

遗憾的是,目前这样的医疗资源是很稀缺的,都分布在一线城市,数量或许只有个位数。

他也经历了跨性别的去病化。2018 年,《国际疾病分类》第 11 版(ICD-11)将跨性别相关的内容归类到「性健康相关情况」,将其认定为一种精神障碍的历史正式终结。

然而,跨性别者在社会的可见度依然很低,不理解仍普遍存在。在门诊,潘柏林经常需要花上很多时间为来访者的家人进行宣教,缓和父母与孩子之间的矛盾。

因此,「跨性别医疗不仅是一个医学上的问题」。

潘柏林不止一次提到,希望自己在这篇文章中的 title 是「跨性别友善医生」。谈话的最后,他分享了自己理想中的跨性别医疗,无论从业者、服务项目还是基础设施,都是一个更友善的状态。

阅读本文前,你可能需要了解的一些概念:

跨性别者:指一个人的性别认同、性别表达与其生理性别不同,多数人希望获得医疗帮助,以实现一定程度的性别转变,从而接纳自己的身体。与之对应的概念是顺性别者。

性别重置技术:又称性别肯定技术,指通过外科手段使手术对象的生理性别与认同性别相符。根据新规,生殖器的切除、成形是这项技术的主体手术。

扭转治疗:通过限制行为、注射药物、电击等方式,试图「矫正」一个人的认知和行为,就跨性别者而言,即「变回」认同自己生理性别的状态。大量临床经验表明,扭转治疗对跨性别群体是无效的。有时,强行、多次的扭转治疗,甚至会加重跨性别者的内心负担,在难以承受的时候,他们可能通过一些假装有效的行为让治疗停止。

以下是潘柏林的口述:

十八九岁的孩子问:

「我到年龄了,是不是可以手术了?」

关于性别重置技术的管理规范至今经历了 3 个版本。

第一版是 2009 年,当时(对于这项技术)的叫法还是「变性手术」,它属于第三类医疗技术,指涉及重大伦理问题、高风险、安全性或有效性尚需进一步验证或者需要使用稀缺资源的技术,卫生行政部门要加以严格控制管理的。

2009 年版的很多词语带有当时认知的局限性,比如叫跨性别者「易性癖」,叫他们「患者」。还规定术前需要提交材料,证明「性取向为异性,无其他心理变态」等。

后来随着整个医疗行业对跨性别的认识不断加深,2017 年,卫计委发布了修订版。

一个比较大的进步是改称「性别重置技术」,「患者」也改称「手术对象」,在语言上更加科学、去污名化。也把刚才提到的性取向为异性、无心理变态等表述去掉了。

另外,2009 年版要求必须先做主体手术,之后才能做改变第二性征的手术。到了 2017 年,这条规定去掉了,没有再要求手术的顺序。

最新版的管理规范,是去年 4 月份卫健委医管中心开始组织进行修订的。他们邀请了这方面的一些专家,以整形外科领域为主,都是从事这类手术较多的医生,我也有幸参与。我们先商量出一些意见,同时参考了部分国际上的指南,再与卫生部门共同讨论。

经过反复的审核评议,最终在上个月 20 号正式发布。整个过程历时一年。

潘柏林参与修订性别重置技术管理规范的研讨会

对于跨性别者而言,大部分调整是降低了门槛,比如将术后身份证件变更的条件,由完成外生殖器重建手术调整为完成生殖器及性腺(睾丸、卵巢)切除手术,而且跨性别男性的乳房切除术不属于主体手术了。所以整体而言,大家还是比较欢迎的。

唯一看到提高了门槛的,是对开具诊断证明的精神心理科医生的资质增加了三级医院的要求。

我想这条规定的考虑是,诊断是非常严肃、重要的一步,它决定了之后是否启动有一定不可逆性的医疗服务,尤其是主体手术。在北美地区,这个环节需要两位以上精神科医生给出一致诊断。

强调三级医院,也是为了避免一些相对草率的判断。其实近几年我一直在积累这种有诊断能力的医院,以便介绍给来访者。目前大概整理了二十几个,最后一看,其实都是三甲医院。

新规删掉了「术前接受心理、精神治疗 1 年以上且无效」这一条。

根据国际上的一些指南,确实会有心理治疗的选项,但它的意思是一种聆听、陪伴,与跨性别者共同探讨适合的生活方式、增强信心,或者协助进行家庭的宣教,促进家人的理解和支持等。

但这不是一个必选项,并没有要求在使用激素或者手术之前一定要获得多长时间的心理治疗。

一方面,如果有了这条规定,无法通过这种途径实现自我接纳的跨性别者,要多忍受一年的性别焦虑。

另一方面,一些人会曲解「心理、精神治疗」的意思,借此对跨性别者实施扭转治疗,给他们造成严重的伤害。

上个月我也碰到类似的案例。一位我接诊过的跨性别女性,被父母发现正在使用激素,被迫坦白了自己的跨性别身份。父母并不理解,因为他们的这个「儿子」曾步入婚姻,他们试图让「儿子」的伴侣去劝阻,但对方很支持她做回自己。

一怒之下,父母把责任归结到「儿子」的伴侣身上。他们连夜报警,以「自杀倾向」为由把「儿子」强行送进了精神病院。这位跨性别女性被迫住进男病房,由男护士负责护理。他们停掉了她所有的激素药物,强行给予「抗抑郁治疗」,并且切断了她与外界、尤其是与伴侣的联系。

她在病院里度日如年,想了很多办法让医生相信她并没有「自杀倾向」,才被准许出院。父母带了几个人准备「带她回家」,她努力挣脱开,路上有人帮忙报了警,她被送到派出所,最后被伴侣安全接走。

听他们讲述的时候,我内心的触动还是蛮大的。之前也经常听说跨性别孩子被强行送去扭转治疗,恐吓、殴打、体罚等,但自己的来访者亲身经历,还是头一回听到。她的伴侣如此包容、勇敢,也让我们看到,跨性别群体中也有坚贞不渝的情感关系。

手术年龄的界定也是大家比较关注的。专家们希望在两方面取得平衡:一方面是心智成熟程度,是否有清晰的自我认知,对将来的选择有理性的判断,另一方面是尽可能减少性别焦虑的时间及其可能带来的伤害。

过去我碰到过很多刚刚成年就坚定寻求手术的孩子。其中一部分原因是希望尽早实现社会性别的转变,把自己的身份证改了,这样能够获得一个跟认同性别相匹配的学历,对于未来深造、求职都会更加便利。一些孩子长期得不到有效的支持,可能会考虑用一些偏门的办法,甚至有过孩子自行切除下体的极端案例。

对于跨性别者而言,大多数人都是在青春期就出现了性别不认同,到 18 岁时,通常他们的性别焦虑已经有五六年了。多等待两年所带来的煎熬和风险,要比 18 岁时自我认知不足的可能性大。

但也要严格甄别,一些孩子在青春期确实可能存在冲动、偏执等情况,会因为一些情绪左右自己的判断。需要确认他们的想法是稳定的,3 版管理规范也都规定,「至少持续 5 年以上,且无反复过程」。

最近有些十八九岁的孩子听到消息,就找到我说,「我到年龄了,是不是可以手术了?」

虽然手术年龄下调,我们依然要做全面的评估。除了上面提到的想法是否稳定,还包括对未来是否有足够的预期和准备、身体条件是否合适、家人是否接纳等。还要考虑他们现在所处的人生阶段,比如有些快高考的孩子,其实没有充足的时间接受手术。

所以我们还是会和孩子、家长一同探讨,综合判断现阶段哪种方式是更适合的。

从「变性手术」到跨性别序列医疗

我第一次接触到跨性别者是在 2004 年。当时我还是一个住院医师,一位跨性别女性来做「变性手术」,我是她的管床医生。

起初,我多多少少也带着一种猎奇心态。第一眼看到她的时候,其实会有点不太舒服,因为她的身材很高大,也有胡子,但又穿着裙子和高跟鞋,也化了浓妆。作为一个顺性别者,当时我还是会有一些刻板印象,觉得这个群体会不会不太容易接近。

后来通过接触,我对跨性别者有了一些改观。有件事我印象很深,一次术后换药,我不小心的操作让她经受了一些疼痛,但她不仅没有责备我,反而出言鼓励。

出院时,她问了我一个问题:「潘医生,你知道哪里可以给我们这个群体提供激素治疗吗?」

这确实把我问住了。我问了很多内科的同事,都不了解。当时国内的医疗机构能为跨性别者提供的服务基本仅限于手术,没有激素治疗,也没有心理支持。

作为医生,我肯定希望提供更全面的服务,让跨性别者在安全的前提下用药。用现在的话说,我当时就被「种草」了,这成为了我未来想去解决的一件事。

后面几年,我又参与了一些跨性别者的手术。有几次在采集病史的时候发现,来访者已经用过激素了。其实他们有属于自己的圈子,有人能学习到国外的一些指南,甚至有途径获取药物。

我愈发意识到,这不是一两个人的特殊需求,而是一个需要医学界正视的问题。但当时在这方面并没有找到太多参考资料。

2010 年,我到日本访学,无意中读到一本名为《性同一性障碍的临床与基础》的书。当时真的眼前一亮,那是我第一次了解到跨性别序列医疗的概念。

所谓序列医疗,包括贯穿全程的基础关怀、严谨的诊断体系、有计划的心理支持、合理安全的激素应用、安全的手术与术后护理,以及相关疾病的预防与支持。

这本书的作者是琦玉医科大学的一位精神科医生,我在书上找到一个邮箱,用蹩脚的日语发了一封邮件过去,希望能去那边参观一下。很可惜没有收到回复。

后来机缘巧合,我在参观一家整形诊所的时候,碰巧遇到一个来做喉结缩小的跨性别者。印象最深的是,那并不是一个以接待跨性别者为主的诊所,但所有工作人员,包括医生、护士甚至前台,对跨性别都比较了解,也非常友好。

后来,我就开始翻译书中的一些主要内容,发表在我的医生个人网页上。居然有不少互动,很多跨性别者留言提问,有些我也答不上来,就继续找资料,在能力范围内进行解答。2011 年我回国之后,也不时有跨性别者到我的门诊咨询。

潘柏林把翻译的跨性别科普文章发在个人网页

慢慢地,我发现还是需要一些其他专业的力量,尤其是在激素治疗上。

最初我询问了一些妇产科、男科的医生,认为他们在使用性激素方面的经验比较多,但并不十分顺利。经过一年多的时间,才遇到一位志同道合的内分泌科医生,她后来也成为了团队的核心成员。

2016 年,我们成立了国内首个跨性别序列医疗团队。

目前,我们基本覆盖了序列治疗主要的环节,整形外科成员进行手术治疗,内分泌科成员负责激素治疗,心理咨询师提供心理支持等。

还有一些周边的环节,比如手术还会邀请普通外科和妇科相关专业的医生,嗓音训练,我们也联系到耳鼻喉科的医生。诊断方面,我们和医院的心理科有合作,也有一些联系比较密切的精神专科医院。

没有哪一步是必须的

有人问,跨性别者接受手术后会不会后悔?

可能有些人会觉得手术的效果与预期有一定的差距,比如对形态并不是很满意,或者出现了一些并发症,那多多少少可能有些失落。

但如果说,对于改变生理性别这件事会不会后悔?至少目前我们没有遇到过一例。

我们团队的来访者中,10%~20% 有不同项目的手术需求,包括面部、喉结、胸部、生殖器等,其中提出主体手术诉求,并且准备齐材料、最终完成手术的,大约有 5%。

通常在主体手术之前,我们会建议跨性别者使用激素一年以上,感受一下能否适应身体的变化。同时也建议他们尝试向身边的人「出柜」,或者通过妆容、穿搭等外在的改变,至少小范围地以认同性别的角色走进社会。

目前我们激素治疗的年龄是在 16 岁以上。而对于 16 岁以下的青少年,目前建议进行青春期阻断治疗,即用一种治疗性早熟的药物来为孩子的发育按下「暂停键」,抑制部分性征的表达,缓解性别焦虑。它是完全可逆的,一旦停止用药,就会恢复原有的性征发育。

激素治疗是跨性别者需求最大的环节,但也是目前最混乱的环节。

规范安全的激素治疗,包括治疗前评估、治疗间规律随访与检测,根据效果与安全性调整用量,针对可能出现的副作用及时治疗等。

但也常会碰到一些不遵守的孩子。我接诊过一个跨性别女性,她性别焦虑的时候情绪波动很大,会无法自控地大量服药。一次复诊时,她检出的雌二醇水平超过了正常值 20 倍。

我当时吓了一跳,马上告知她用这么大的量是没有用、而且对身体有害的,使用激素是一个逐渐积累效果的过程。

她看上去是明白了,其实她对相应的指南很了解。但过段时间复诊,还是老样子。后来我告诉她,再这样的话,我不可能再给她开处方了,也会郑重地向她家长说明这个情况。

我也请了心理工作者协助疏导,后来她才逐渐停药,慢慢地把激素水平降了下来。

值得注意的是,虽然序列治疗是一个循序渐进的过程,但并没有哪一步是必须的。

比如有些跨性别者虽然不认同自己的生理性别,但并没有因此处在很焦虑的状态,相对需要的心理支持就会少一些。还有些人可能通过改变妆容、穿搭或者一些面部的整形,可以实现自我接纳,就不一定要接受激素治疗、主体手术。所以还是要根据来访者的实际情况,共同探讨所需要的医疗服务。

这不仅是一个医学上的问题

在门诊,我经常需要花上很多时间对来访者的家长进行宣教,疏导他们的情绪,有时还要缓和他们与孩子之间的矛盾。往往说着说着,一个小时就过去了。

这些家长对于跨性别的认知存在不同程度的差异。有些在来之前花了时间去了解,对医疗是充分理解的,更多是想寻求建议。有些则对孩子出现这种情况的原因非常纠结,甚至会自责,经常回忆在养育孩子的过程中,自己是不是做「错」了什么,比如和伴侣离婚了,或者对孩子的陪伴较少,导致孩子变成这样。

也有完全不理解的。我印象很深的一次,一个 18 岁的孩子带着母亲过来,我在给母亲解释的过程中,她的情绪越来越激动,后来甚至跪着求我们,不要让孩子「变性」。

当时我提议先给予一些可行的心理支持,但那个孩子认为自己还是很需要激素治疗。她始终无法说服母亲,和对方在诊室门口大吵了一架,一气之下就跑掉了。

母亲怎么也找不到人,报了警。整整一天之后,孩子才被联系到,而且依然不想回家。

潘柏林在接诊

看到这一幕幕,我们也很难过。性别转变不是一件小事,家庭对于一个人而言几乎是一辈子的关系,很难永远绕过。让家长理解自己、理解跨性别医疗的必要性,是很重要的。

实际上,家长的态度也直接关系到跨性别医疗最终的效果。对他们的宣教和心理支持,不是仅靠仓促的门诊时间可以完成的。所以我们一直在呼吁更多了解跨性别的心理工作者介入这部分工作。

近两年,这一块的缺失正在逐渐改善。现在我们在门诊会挑一些主要的知识传达,当家长需要更多的倾诉和陪伴,会建议他们求助于我们合作的心理工作者。不过还是有很多人更愿意和医生聊,觉得信任度高一些。

很多时候,我们会碰到医疗之外的难题。比如,家长知道孩子要来就诊,就在开诊之前悄悄找到我,苦苦哀求,能不能劝孩子不要用激素、做手术。

有次,一个母亲背着孩子找过来,我正要和她解释,她就哭着说,全家因为这件事已经支离破碎,奶奶都被气住院了。我只好先安抚一下,说一会看看情况。

后来孩子来了,很坚定地希望使用激素。我发现她的检查结果中有两项稍微偏离了正常值,其实并不影响激素治疗,但我不愿激化家庭矛盾,就想缓一缓,跟她说:「这两个结果不太好,要不先去内科看看,明确一下?」

我明显感觉到孩子很失望,也没多说什么,转身离开了。过了几天,我在线上医疗平台收到她的留言,说「谢谢潘大夫上次照顾,我已买好去厦门的车票,打算自杀。」

我赶紧联系了有极端事件预警经验的社群。幸好最后把这个孩子劝回来了,不然我可能会内疚一辈子。

从那之后,我就觉得还是要尊重来访者的意愿,不能牺牲孩子的权利去妥协。至少可以和他们探讨,能不能换一种方式,或许也会有所帮助。

而那些根本不陪孩子来门诊的父母,相对而言更是棘手。我想,至少要让他们有条件获取一些权威的医学信息。目前网上的信息良莠不齐,所以最近我们也在编写一些科普读物,希望年内能够出版。

它不再是一种疾病

曾经有 40 多年的时间,《国际疾病分类》(ICD)将跨性别列为一种精神障碍。

我接触的第一位跨性别者,当时她床头挂的诊断还是「易性癖」,这是一种带有贬义色彩的概念。后来随着 ICD-10 的本土化,我们逐渐开始使用「性别认同障碍」「易性症」的诊断。

2013 年,美国精神医学学会发布的《精神障碍与统计手册》第五版(DSM-5)中,「性别焦虑」取代了之前的称呼。

2018 年, ICD-11 发布。其中跨性别相关的内容不再属于「精神和行为障碍」的分类,改称「性别不一致」,并被归类到「性健康相关情况」。

这意味着跨性别正式被去病化,它不再是一种疾病。

ICD-11 定于今年 1 月 1 日开始实行,上个月发布的性别重置技术新规中,在「易性症」的基础上,又给出了两个候选诊断,就是「性别焦虑」和「性别不一致」。不过,诊断系统的更新需要一些时间,精神心理领域也需要一个逐渐统一意见的过程。

手术中的潘柏林

我们现在更愿意使用「性别肯定」来称呼为跨性别者提供的医疗服务。十几年间,从「变性」到「性别重置」,再到「性别确认」「性别肯定」,称呼的变化本质上也是一个去病化、去污名化的过程,是对性别多元化表现的认可。

「重置」的字面意思是把生理性别从一种改成另外一种,这其实还是进入了一种二元论中。实际上,每一位跨性别者对自己的理想定位是多元化的,手术的目的是改善他们身体中不能接纳的部分,从而帮助他们缓解焦虑,肯定自己的身体,并不一定非要实现全面的转变。

在临床工作中,我能感受到同行们对于跨性别者的了解在逐渐增加。我记得四五年前还有跨性别者反馈过,去做检查的时候会有医生议论。现在我问他们,基本都没感觉受到差别对待。

我希望自己的 title 是「跨性别友善医生」。跨性别友善医疗的宗旨是了解、尊重跨性别者的自我认同与医疗需求,帮助他们接纳自己的身体、回归正常生活。

临床工作中,我们会有一些友善医疗的小贴士:

现在整个团队基本都养成了习惯,包括手术时合作的一些护士、麻醉医生等,都不会用「小姑娘」「小伙子」这样带有性别指向的称呼。

跨性别者在去其他科室做检查的时候,我们也会协助沟通。比如,一些跨性别男性已经完成了手术,改了身份证,但还需要去妇科检查。妇科是「男士止步」的,怎么办呢?就需要请合作的医生尽可能予以便利,让他在一个更隐私的环境接受检查。

住院手术的话,一般都会尽量收到单间里。如果单间满了,在双人间也会拉好帘子,尽量让跨性别者有一些独立的空间。

目前我国的跨性别友善医疗资源还是比较稀缺的,仅限在一线城市的几家医院。一方面是了解跨性别的医生不多,另一方面,了解之后愿意从事的人也不多。

有时从事跨性别医疗的医生在行业内的处境,就像跨性别者在整个社会的处境,不容易被理解和接纳。同时,这个领域也并没有太多的经济效益。所以愿意从事的,可以说都是有情怀的医生。

当然各方也在为了改变这种局面而努力。这两年我有参加一些跨性别友善医疗的讲座,我发现听众在逐渐增多,相当一部分是医学生和基层医疗工作者。

后来,我陆陆续续收到了十几份邮件,来信的有刚刚读大一的医学生,也有已经从业的整形外科医生。他们向我表达了对跨性别医疗的兴趣,希望以后有机会学习、交流,甚至加入我们的团队。可见,这样有情怀的人是越来越多的。

疫情期间的跨性别医疗

疫情期间,和其他需要就诊的人一样,跨性别者也会受到一定程度的影响。

刚刚提到,跨性别友善医疗的资源是比较稀缺的,所以我们经常接诊外地的跨性别者。很多人需要定期复诊,比如正在使用激素的跨性别者,一般 3 个月复诊一次。有条件的面诊,也可以在当地进行检查,我们看过报告,并详细询问情况后,在线上处方,让他们在当地取药,或者通过平台寄药。

封控期间,虽然依然可以远程医疗,但处方之前需要提供近期的化验单,被封控的跨性别者无法到医院检查,也造成了一定的困难。有些三四个月前复诊的,最近已经断药了。

虽然药物停用一段时间,并不会对身体产生伤害,但有些人在停药之后会很焦虑,比如跨性别男性,他的月经又来了,情绪会很不好。而且他们不知道什么时候能解封,多少会有些不安。

对于跨性别者和家人的关系,封控可能是把双刃剑,有些家庭的矛盾可能会加深,也有家庭因此找到机会,对孩子的性别认同展开一些讨论。

这段时间,我感觉线上咨询的父母变多了。好几次都是和孩子一起打过来,开着免提一块聊。有时也会争论,但大多还是语气平静的。希望借这样的机会,让他们对跨性别有了一些认知之后,未来可以陪孩子到线下门诊,做进一步的了解。

潘柏林参加跨性别医疗照护论坛

我理想中的跨性别医疗,从业者对于这个群体、对于性别多元化是理解和接纳的。要具备序列医疗各个环节的能力,有相应的人员设置和诊疗规范。此外,还需要有家庭宣教、极端事件的预警与救援,以及融入社会的一些指导等。

硬件方面,希望有一些性别友善的基础设施,比如更多第三性别的厕所,或者相对隐私的就诊空间。

我们可以参考一些国际知名的大学,它们设有性别医学中心,多部门共同参与。我很期待未来国内的大学也建设出这样的医疗服务单元,无论来访者还是从业者,都能享有一个更体面、更友善的环境。

作为医生,我们还有很多努力可以做。目前我国的跨性别医疗尚无参考,国外的经验、数据是否适合国人,还需要更多验证。所以我们会继续积累临床经验,努力进行一些科研探索。也期待未来更多专家共同探讨,制定出相应的共识和临床指南,为跨性别医疗提供一些循证医学的支持。

(文中的人称代词均以认同性别为准。)