◎杨早(作家)

汪曾祺(1920年3月5日—1997年5月16日),江苏高邮人,当代作家、散文家、戏剧家,京派作家的代表人物。早年就读于西南联大,师从沈从文等。汪曾祺先生在短篇小说和散文创作上颇有成就,代表作有小说《受戒》《大淖记事》,散文集《蒲桥集》《逝水》等。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个士大夫”。

忘了是谁说的:“每一篇小说都是作者的假面舞会。”人们总能从小说里,发现作者的经历、心境、思想与挥之不去的各种记忆。

在世间的小说家中,汪曾祺的假面是半透明的。

他的小说中最多涉及的是他稔熟而沉淀在记忆里的故乡高邮。他笔下的高邮,外乡人固然觉得平常而又新奇,高邮同乡也会猛然惊觉习焉不察的寻常日脚竟然被这位老乡描写得如此动人。

汪曾祺表弟杨汝絅从小就认识这位表哥,从1948年的《邂逅集》就开始读他的小说,多年之后读到重写的《异秉》,忍不住致信评论:

《异秉》里摆熏烧摊子的王二,这样的人和这样的行业许多县城都有,但只有他王二身上带着高邮熏烧摊上的五香味和青蒜味,且因为生意兴旺,熏烧摊子从保全药店廊檐下搬进隔壁源昌烟店的空店堂里去了,他身上就还奇妙地沾着高邮中药店里的气味和刨旱烟的气味——我敢说:不是随便哪一位作家敢于轻易这么“一担三挑”,同时把一支笔伸到熏烧摊、中药铺和旱烟店里去的。

杨汝絅从这些文字里,感受到了“人的精神的美”与“乡土的美”永恒的魅力:“我自己离开高邮四十多年了,离开时还是个小孩子,对家乡的记忆已经很模糊了,但你写我们家乡的小说中那份浓郁的气氛仍能拨动我心上的乡情之弦,你笔下的人物都仿佛是我自小就亲爱过的乡亲。”(《人和乡土的美与本色当行的歌——给汪曾祺的一封信》)

汪曾祺生前并不太愿意别人去追索他笔下的人事原型。1992年,他将写高邮的小说合编为《菰蒲深处》,在序言里讲:

世界上没有这样便宜的事,把一块现成的、完完整整的生活原封不动地移到纸上,就成了一篇小说。从眼中所见的生活到表现到纸上的生活,总是要变样的。我希望我的读者,特别是我的家乡人不要考证我的小说哪一篇写的是谁。

然而话说回来,了解汪曾祺笔下人事的原型,能不能帮助读者更好更贴切地理解他的作品?当然能!汪曾祺极力主张“气氛即人物”,小说背后的那些人、事、地、物,同样也构成了包围着作品的“气氛”,不知道这些,小说依然好看;知道了,可以在想象中进一步还原旧高邮的图景,会从小说里得到更多、更精彩的东西。

举个例子,我祖籍高邮,但不在那里长大,跟汪曾祺的年代更是隔了半个世纪。因此头几回到高邮,看文游台、盂城驿、镇国寺、高邮湖,有意思,但跟汪曾祺的小说散文联系不深,似乎也就是名人故里的景点游逛。直到有一次走在东大街一带,有长辈说到,通湖路从前是没有,这里是高邮县城的城墙,一下犹如醍醐灌顶,我才明白,原来汪曾祺家是住在城外的!看到高邮姚维儒先生手绘的《高邮人民路解放前工商业示意图》,就更明白了:汪曾祺写的所有的乡人故事,基本上都发生在他小学中学上学路上的这条大街上!

住在北门之外,让汪曾祺既能接触到大批的店铺与商贩,在人间烟火里每日穿行,又能到大淖看挑夫,到阴城看放烟火,这是一种介乎“乡人”与“野人”(借用东周的概念)之间的生活,可以说,这样的生活圈,底定了汪曾祺高邮小说的层面与格调。

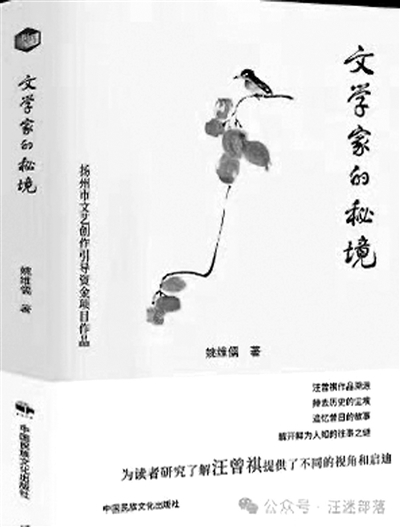

姚维儒先生与汪曾祺相隔一代,但两人知道的人或事交集甚多,近年姚先生又致力挖掘汪曾祺笔下的人物、地理、事件、物品的源头流变,集成《文学家的秘境──汪曾祺小说人物溯源》。对于“汪研”“汪迷”来说,这都是很有功德的事。也只有姚维儒先生,才有能力去做这件事,通晓言语、理清关系、辨别地形、访谈人物,高邮之外的研究专家再自称第一,也是做不到的。而且姚先生有兴趣亦有毅力,日积月累,亦蔚为大观,综而观之,似乎为参加假面舞会的汪曾祺摘下了面具,让读者更能看清汪曾祺高邮叙事的树之根水之源。

姚先生此书,由短文片章连缀而成,一篇一见,用不同的主题来吸附各类材料,颇得汪曾祺短文的妙处。其中多有重述引用汪曾祺文字与自己的考证叙述相互佐证,亦是题中应有之义。只是说到某处某处,仍然会让外乡人迷惑,如能附上局部图绘,当更清晰。另全书编排有些芜杂,倘有妙手编辑淘洗一番,依人、地、事、物再加整理,当能更好地导游读者于汪曾祺的高邮世界。

姚先生不以予浅陋,命为之序。文情乡谊,均不容辞。辛丑暮春,杨早写于北京东郊。

2024.6.3

供图/雨驿