早期对抗

鱼雷自诞生以来,很快成为了打击水面舰船的一件利器。一艘造价低廉的鱼雷艇依靠其搭载的鱼雷武器,就能够对昂贵的主力舰造成毁灭性的破坏,以求达到“蚍蜉撼树吞象”的效果。另一方面,为了有效抵御鱼雷等水中武器的攻击,人们发明了架设在舰体两舷的防雷网。即便鱼雷在击中防雷网时起爆,也不会直接对舰体船壳构成损伤。

皇家海军无畏号战列舰的防雷网模型

然而,防雷网只能在锚泊时使用,一旦出海就必须撤除否则会影响航速。为了突破防雷网,鱼雷研制者们在鱼雷的头部安装了防雷网切割器。而随着科学技术水平的提高,鱼雷自身的性能在不断地发展。当其航速提升到一定水平时,鱼雷就能穿透防雷屏障,直接命中脆弱的船舷。再加上防雷网施放和回收耗时都很长,且容易缠绕住转动中的螺旋桨,因此它只能算是一种早期的被动式防雷手段,到一次世界大战前后就很少再使用了。

正在部署防雷网的皇家海军热刺号装甲舰

对水面舰船来说,最好的反鱼雷自卫手段依旧是通过机动来避开鱼雷。二战期间,盟国商船在海上交通线上航行时,往往会采用“Z”字形运动,其目的是为了增加德国U艇攻击船队的难度。更直接的办法就是让护航船队中的驱逐舰或者护卫舰艇用深水炸弹打击潜伏在水下的敌方潜艇,即便不能直接命中,也能使其疲于规避而无法占领有利射击阵位发起鱼雷攻击。

“Z”字形在现代仍具意义

软杀伤VS硬杀伤

二战结束后,直航鱼雷很快被装有制导头的自导鱼雷所取代。即便是进入超视距海战和导弹时代,鱼雷由于其能够直接打击船体水线以下部位使之进水沉没的特性而未遭偏废,得以与打击舰船上层建筑的反舰导弹武器齐头并进平行发展。最早出现的是声自导鱼雷,它通过主动或被动的方式捕捉敌方舰船航行时发出的噪声来不断调整航向。

被动声导鱼雷

在声自导鱼雷的威胁之下,水声诱饵应运而生。比较有代表性的是美国海军装备的AN/SLQ-25“水精”(Nixie)拖曳式鱼雷诱饵,它能够模拟水面舰艇的噪声特征以诱骗采用被动声自导的来袭鱼雷。在应对主动声自导鱼雷时,则通过接受其主动声呐发出的信号特征再发出类似的信号回波使之偏离原来的攻击目标。

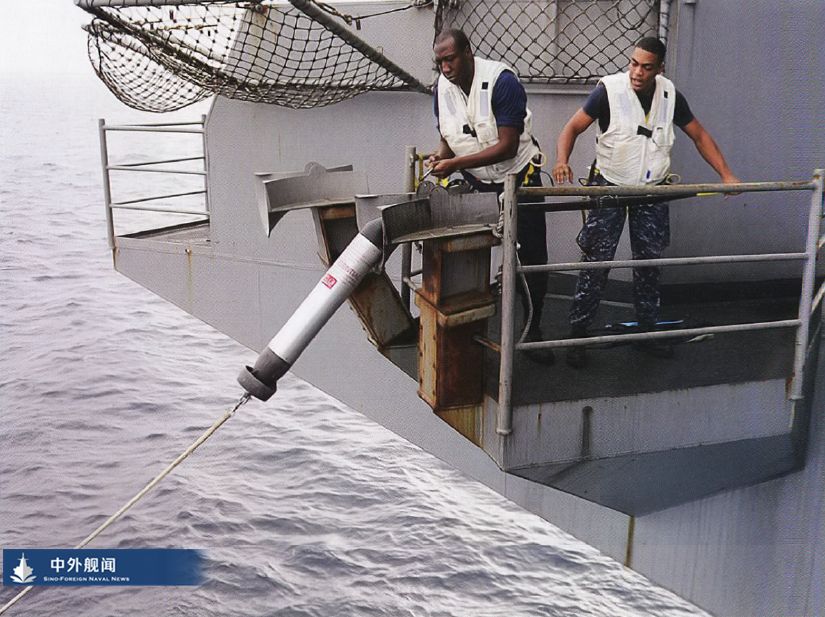

美国海军舰艇投放AN/SLQ-25“水精”拖曳式鱼雷诱饵

后来又出现了以苏联53-65型热动力反舰鱼雷为代表的尾流+声自导的复合制导鱼雷,它通过跟踪敌舰航行时留下的尾流航迹所产生的物理场来导引。由于这种制导方式属于非声学制导,既不会受到水文条件的影响,也不会受到水声诱饵的欺骗。美国海军在冷战很长一段时间内都找不到尾流制导鱼雷的反制手段,以至于在一场美国海军部长在新闻发布会上被问到如何对抗苏联的这种鱼雷的时回答说:“那我只好在航母后面放一条‘佩里’级护卫舰了。”另外一种比较知名的就是水中航速可达200节的“暴风雪”超空泡火箭鱼雷,不过这种直航鱼雷的射程比较短,若能够提前探知其发射特征即可提前规避。

水中航行速度可达200节的“暴风雪”超空泡火箭鱼雷,但其射程只有13千米

而在铁幕的另一侧,苏联人除了针锋相对地开发水声诱饵以对抗性能先进的美国鱼雷(如Mk-48型),也没有放弃从二战时期就得以应用的反潜火箭深弹。他们先后研制了广为人知的RBU-1000和RBU-6000等火箭深弹发射装置,通过在短时间内向目标潜艇的方位投掷大量无制导火箭深弹来震慑、驱离敌潜艇。这种硬杀伤反潜手段也能用于反鱼雷,只不过由于鱼雷的目标特征相比潜艇更小,对其目标识别和锁定打击的难度较高,可对其展开拦截的距离也更小。

RBU-1000

软硬结合反鱼雷 当然,苏联人也意识到了单纯依靠火箭深弹武器摧毁来袭鱼雷在使用上缺乏灵活性。一旦敌方鱼雷突破火箭深弹的拦截进入其杀伤盲区,除紧急实施舰艇机动规避外将无计可施。

RBU-6000

因此他们创造性地将火箭深弹的硬杀伤和水声诱饵的软杀伤结合在了同一武器系统之中,这便是在苏联解体前夕才定型并装舰的RBU-12000“蟒蛇-1”型火箭式反鱼雷防护综合系统。在硬件组成上,RBU-12000与RBU-1000、RBU-6000等传统反潜火箭深弹发射系统基本相同。其独一无二之处在于它是世界上第一种集远距离引诱、中距离阻挡和近距离拦击三种反鱼雷措施于一体的反潜/反鱼雷武器系统。“蟒蛇-1”系统可以根据目标距离的远近和类型,综合运用三种用途各不相同的弹药建立三道拦截线:

第一道拦截线是在2000~3000米的最远射程上投放的假目标水声诱饵,能够在水下产生假的水声信号来欺骗敌方鱼雷的主/被动声自导头,但对采用尾流制导鱼雷或无制导的直航鱼雷不起作用;

若敌方鱼雷突破了第一道拦截线,则会遭遇布设在1000~2000米距离上的第二道拦截线——由多枚拦阻火箭深弹组成的雷障区,能够在目标鱼雷预定行进路线上通过硬杀伤方式将其提前摧毁;

而当来袭鱼雷接连突破第一和第二道拦截线后,将会在距离目标100~1000米处被装药量巨大的反鱼雷火箭深弹直接摧毁。

RBU-12000

回归硬杀伤的ATTDS

虽然苏联作为国家政体消亡了,但世界各国鱼雷武器的进一步发展并没有就此停歇。为应对新一代智能化高性能鱼雷的威胁,美国海军海上系统司令部(NAVSEA)在2009年启动了反鱼雷防御系统(ATTDS)的研制计划,其目的是为驱逐舰和巡洋舰等水面舰艇提供对鱼雷的硬杀伤能力。但在2010年3月的“天安”舰事件之后,美国海军于2011财年调整了反鱼雷防御系统的研制需求,重点为核动力航母等高价值目标提供鱼雷防御能力,并计划在16个月在“尼米兹”级核动力航母中的“乔治·H·W·布什”号(CVN-77)上对原型系统进行测试。

“布什”号航母测试ATTD

ATTDS的核心组成部分是宾夕法尼亚州立大学应用研究实验室开发对抗反鱼雷(CAT),由171毫米反鱼雷鱼雷(ATT)和相关设备组成。这种反鱼雷鱼雷由装有水声阵列及处理系统的雷头组件、战斗部、装有电子元件、惯性导航系统和热电池元件的指令控制组件、由锂电池驱动的动力组件以及装有控制舵面、推进器和武器设备接口的雷尾组件构成。该鱼雷的尺寸重量都很小,只有现役美军水面舰艇上装备的Mk46型324毫米轻型反潜鱼雷的一半,因此在舰上能携带更多的反鱼雷鱼雷以应对更多突破水声诱饵欺骗的“漏网之鱼”。

配套ATTDS的反鱼雷鱼雷(ATT)结构示意图

ATTDS中的另一个重要组成部分是一套集探测、告警和战术控制于一体的鱼雷警告系统(TWS),该系统依附于现有的AN/SLQ-25C“水精”拖曳式鱼雷诱饵,并作为其鱼雷预警传感器的一个节点来提供舰船规避、诱骗、摧毁鱼雷所需的侦测能力。鱼雷警告系统所提供的目标航向航速参数会被直接输入到计算机中,并控制发射反鱼雷鱼雷。理论上,反鱼雷防御系统能够通过硬杀伤的方式拦截包括直航鱼雷、尾流自导鱼雷和声自导鱼雷在内的所有采用声学或非声学导引的鱼雷。

2013年初,首套由对抗反鱼雷和鱼雷警告系统组成的水面舰艇鱼雷防御系统(SSTD)系统样机交付给了“乔治·H·W·布什”号核动力航母,并于该年3月完成了海上测试与数据收集工作。而在同年5月进行的系统测试中,“乔治·H·W·布什”号首次使用鱼雷警告系统探测并锁定到来袭鱼雷,随后使用7枚反鱼雷鱼雷接战了7个鱼雷目标,美国海军表示测试取得了成功。

按照美国海军的计划,ATTDS应于2016财年开始小批量生产, 2018财年开始作战测试,并最终于2019财年达成初始作战能力。继“乔治·H·W·布什”号之后,美国海军“尼米兹”级核动力航母中的“艾森豪威尔”号(CVN-69)、“西奥多·罗斯福”号(CVN-71)、“哈里·S·杜鲁门”号(CVN-75)以及首舰“尼米兹”号(CVN-68)也都装备了相同版本的ATTDS原型系统。为了美军将一共采购45套此款反鱼雷防御系统用于保护核动力航母、两栖攻击舰及作战后勤部队(CLF)舰船等其他高价值目标。

可是好景不长,2018年9月美国国防部作战试验与评估主任办公室(DOT&E)在2018年9月发布报告称,安装在这5艘核动力航母上的反鱼雷防御系统表现不佳。2019年2月,该办公室对外表示,将在2019至2023财年停用并拆除所有已装舰的对抗反鱼雷和鱼雷警告系统。

水面舰艇鱼雷防御系统(SSTD)系统工作原理图

耗时5年多、花费了7.6亿美元的反鱼雷防御系统研制项目为何说停就停?作战试验与评估主任办公室的报告中宣称,当有大量舰船在发射舰平台周围活动时,鱼雷警告系统的虚警率很高,这意味着敌方鱼雷可以混在己方舰船的“掩护”下向目标发起攻击。对抗反鱼雷的杀伤力也未经过检验,这显示该系统的可靠性无法满足实战要求。另据美国海军评估,ATTDS中的鱼雷警告系统难以探测到近年来中国解放军在2012年新研制的鱼-9型鱼雷。

俄罗斯“纸包-NK”反水鱼雷-反潜系统

相较于面临下马困境的美国ATTDS系统,其传统对手俄罗斯的新型反鱼雷系统却早已完成研制并开始服役。这种装备在俄两款最新型水面战舰20380型轻型护卫舰和22350型护卫舰上的“纸包-NK”反水鱼雷-反潜系统不单单能通过硬杀伤方式摧毁敌方鱼雷,还可以用来打击潜艇目标,这就在功能上比纯反鱼雷的ATTDS要更胜一筹。

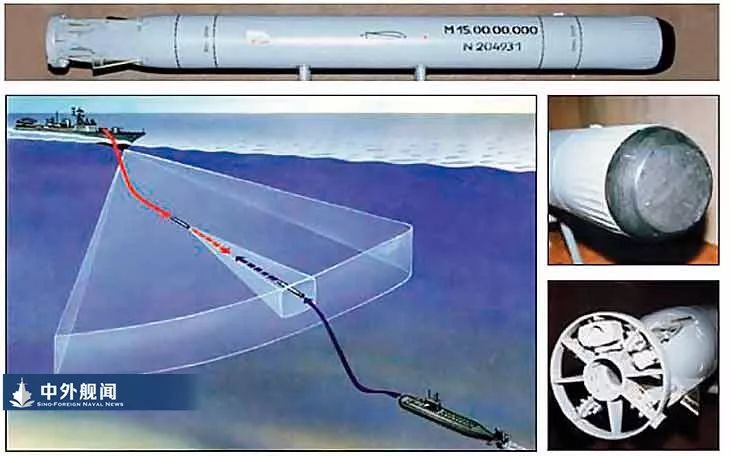

M-15型火箭助推反鱼雷鱼雷

“纸包-NK”系统包括两种324毫米的鱼雷武器,MTT型小型热动力反潜鱼雷和M-15型火箭助推反鱼雷鱼雷。其中MTT型小型热动力反潜鱼雷用于打击敌方潜艇,采用声自导(水深大于200米时自导距离2500米)。该鱼雷以110千瓦功率的单一燃料涡轮动力装置作为动力,30~50节航速下续航力20千米,航行深限600米。M-15型反鱼雷鱼雷的外形重量与MTT鱼雷相仿,但其定向战斗部质量由60千克增加到80千克以增强爆破效果,可在距离发射舰最远1500米距离上对敌方来袭的反舰鱼雷进行拦截,最大作战深度800米。

M-15作战示意图

为了支持“纸包-NK”反水鱼雷-反潜系统的作战,在其系统组成中还集成了一部圣彼得堡“海蓝宝石”股份公司开发的“纸包-A”型目标指示水声站,该设备用于探测近距离的潜艇及来袭水中武器目标,它起到的作用实际上与ATTDS中的鱼雷警告系统相同。不仅如此,“纸包-A”还可以自动识别探测到的目标类型与型号。而正这是目前美国ATTDS反鱼雷防御系统所遇到的一大难题。

20380型轻型护卫舰从舷侧发射“纸包-NK”反潜/反鱼雷鱼雷

总的来说,在21世纪鱼雷与反鱼雷的对抗这场水下暗战中,俄罗斯人暂时走到了美国人的前面,甚至连美国人都对自己对手的这款多用途反鱼雷系统称赞有加。美国《国家利益》杂志去年就曾刊发过一篇文章,认为“‘纸包’反潜系统的多用途性能及其进攻和防御能力是独一无二的,世界上再也没有类似的系统,能在打击舰船的同时消灭潜艇或鱼雷。”只不过,美媒的这番说辞有些过于抬举了。“纸包”系统只有反潜和反水鱼雷两项功能,并不具备打击水面舰艇的能力。但在这篇文章的背后,他们似乎已经承认了在研的ATTDS不如俄罗斯类似系统的事实。