▲ 传说中的满汉全席

古代帝王的吃吃喝喝,总被认为是美食的象牙塔,民间的某项小吃,时常被杜撰某落难皇帝吃过,或者微服私访时尝后赞不绝口,而高端餐饮某道菜,又常与“满汉全席”扯上关系。

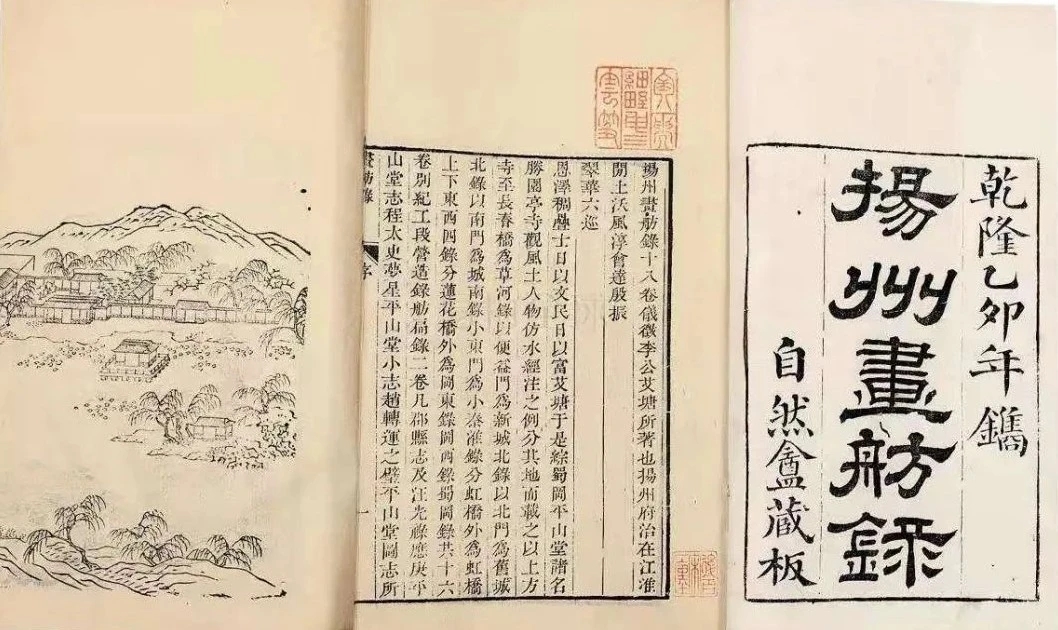

▲ 《扬州画舫录》

满汉全席的传说

据汪朗先生考证,清宫从来就没有什么满汉全席,因为皇上宴客,满人和汉人分开接待,满人吃满席,汉人吃汉席 ,所以没有什么全席。传说中的满汉全席,是江南的官场菜 ,依据是李斗的《扬州画舫录》,里面就有一章专门写满汉全席,满汉各式风味菜,丰富奢侈得很,符合人们对“满汉全席”的期待。如此说来,北京的仿膳、川式的满汉全席、广州酒家的粤式满汉全席,都缺乏依据,而扬州的满汉全席,方为正宗。

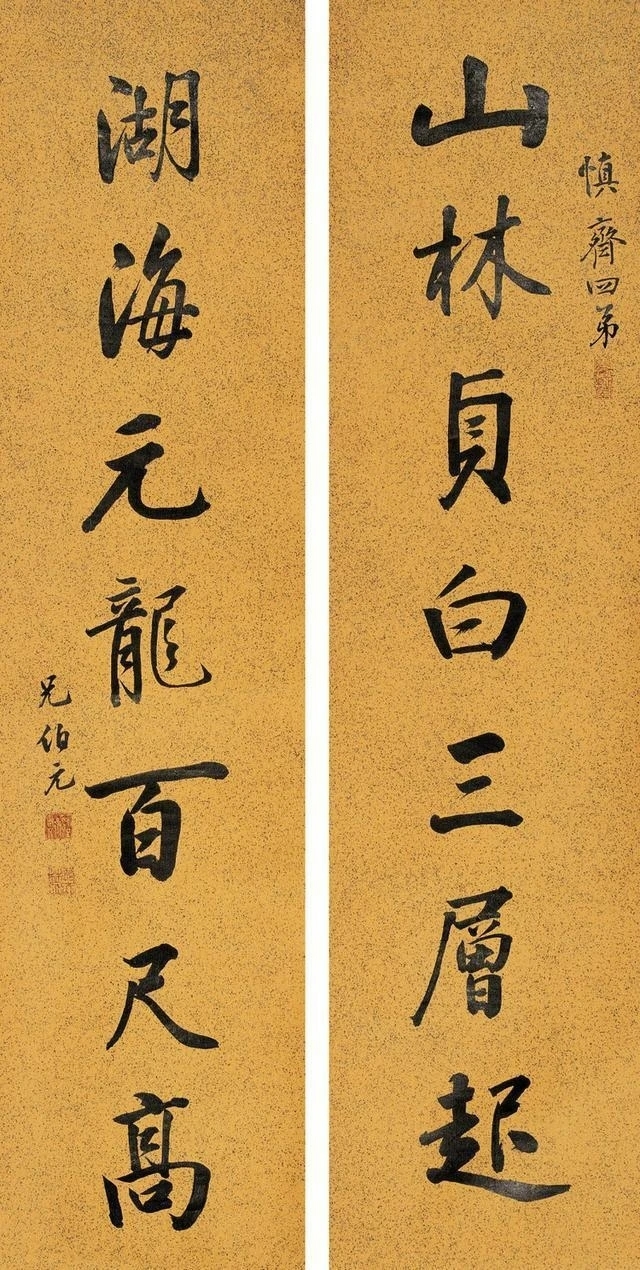

▲ 阮元

《扬州画舫录》最早的刻本,是乾隆六十年,袁枚为之作序,也仅早两年,所说的满汉全席,是乾隆南巡时官场联合盐商弄出来的欢迎宴席,皇帝走后,也成了官场菜。既然出自扬州,口味上想必也是扬州味道。其实,稍晚时候的嘉庆年间,广州也出现了满汉全席。做出广州满汉全席的,是当时的两广总督阮元的家厨。

▲ 《清史稿》

据《清史稿》记载,阮元,字伯元,号芸台、雷塘庵主、揅经老人、怡性老人,江苏扬州仪征人。 清朝经学家、训诂学家、金石学家 。阮元的仕途,颇为顺畅,大概可以分为几个阶段,第一阶段是皇帝身边的学霸。乾隆五十四年,二十六岁的阮元于会试中第二十八名,殿试二甲第三名,赐进士出身。朝考钦取第九名,改翰林院庶吉士,充万寿盛典纂修官、国史馆武英殿纂修官。乾隆五十五年,散馆考试,阮元因成绩优异,授翰林院编修。乾隆五十六年二月,朝廷大考翰詹,乾隆皇帝亲自出题,题目为“眼镜”,限押“他”韵。眼镜在当时并不普及,对一般人来说艰涩生僻,“他”字又是险韵,但阮元以一联“四目何须此,重瞳不用他”,让乾隆大为赞赏。彼时的乾隆,年逾八十,耳聪目明,不戴眼镜,阮元用“四目”和“重瞳”的典故恭维他,意思是说乾隆皇帝如尧舜般,察人观事,心如明镜,无须借助他人。被奉承得如此舒服的乾隆,亲擢阮元为一等第一名,升授詹事府少詹事 。召对之时,乾隆高兴地说“不意朕八旬外复得一人!”命阮元于南书房行走 。十月,升任詹事府詹事 。十一月,乾隆诏令修复刻于辟雍的石经,命阮元随同领班军机大臣和珅等校勘 。

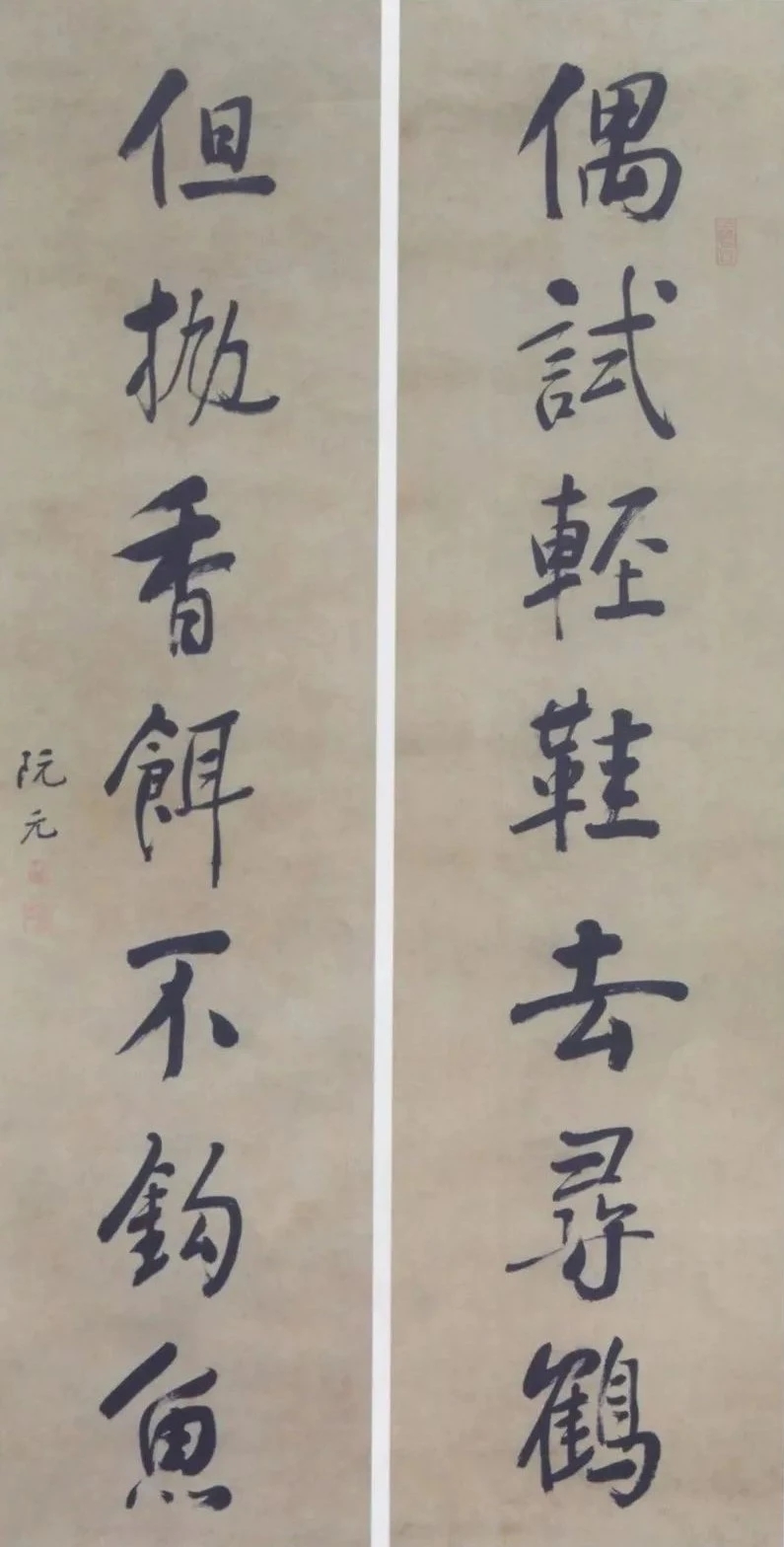

▲ 阮元墨宝

阮元仕途的第二阶段,是督学山东、浙江。受乾隆恩宠的阮元,外放的第一个职务是山东学政,当时的山东巡抚毕秋帆牵线作媒,孔府衍圣公的胞姐嫁给了阮元,随同孔小姐一起来的,还有四位身怀绝技的孔府厨师。当时的孔府家宴,仅次于皇家,一道孔府菜大筵席,菜品就有一百三十六样,阮元于是在为官、精于经学、训诂、金石之余,也很会吃。

▲ 阮元墨宝

阮元仕途的第三阶段,是当督抚大员,而且官声颇佳。当浙江巡抚时,平息海盗;任江西巡抚,平定叛乱;任湖广总督时,大修江堤;任两广总督时,提出禁烟,大兴办学,在现在的广州二中的地方建了学海堂书院;在云贵总督任上,整顿盐务,为国库创收。阮元仕途的第四阶段,是入阁拜“相”,接连管刑部、兵部事务,加拜体仁阁大学士,兼署都察院左都御史 。《 清史稿》这样评价他:阮元由词臣出膺疆寄,竟殄海寇;开府粤、滇,绥边之绩,并有足称;晚登宰辅,与枢臣曹振镛异趣,惟以文学裁成后进,世推耆硕。

▲ 阮元

阮元历任肥缺,不缺钱,于吃吃喝喝方面,还很有心得,在两广总督任内,以孔府菜为基础,发展出一道席面,这种席面能兼顾满人汉人的习惯和口味偏好,被当时的人称为“满汉全席”。阮元实践了“学而优则仕,仕而优则吃吃喝喝”,这样的人生,真是令人羡慕!可惜阮元版的满汉全席,菜单和做法没有流传下来。

▲ 阮元墨宝

阮元自弱冠一举成名,在长达六十多年的治学和从政生涯中,著作极为丰富。阮元60岁时,龚自珍撰文对其在大半生所取得的学术成就进行了比较全面的总结,盛赞阮元的训诂之学、校勘之学、目录之学、典章制度之学、史学、金石之学、术数之学、文章之学、性道之学、掌故之学等,称其“凡若此者,固已汇汉宋之全,拓天人之韬,泯华实之辨,总才学之归”。评价非常之高,至于吃吃喝喝之事,只字未提。也是,“君子远庖厨”,说一个人擅长于吃喝,在古代,是骂人呢。

▲ 《清代名人轶事》

但是,即便学术造诣如阮元般高深,也有阴沟翻船的时候。据绍兴人葛虚存于民国初年从众多清人笔记小说、方志、文集、书牍、奏摺、诗话中采集编纂而成的《清代名人轶事·风趣类》载,阮元任浙江巡抚时,有一位门生前往北京参加会试,在通州的旅社中买了一个烧饼充饥。门生见烧饼背面斑驳成文,于是用纸将其拓印下来,极似钟鼎铭文,他与阮元开了个玩笑,将此寄给阮元,伪称是在北通古董肆中见到的一尊古鼎,因为没有足够的资金购买,自己也不知道是哪朝的器物,便特地将铭文拓出,寄给师长和诸人共同考证,以证真伪。阮元得信后,即刻召集幕中众名士商议,众人互相臆测,意见不同,最后阮元断定这是宋代《宣和图谱》著录的一尊鼎,于是在其后写上跋文,陈述某字与图谱所载相符;某字历年日久,已经剥蚀;某字因拓手不精,所以模糊不清。总之,他认为此“鼎”实非赝品。门生见到回信后,大笑不止。

不如研究吃吃喝喝!

文中部分图片源自网络,

若有侵权,请联系我们。