居住的小区规划了许多绿地,栽种了树木和花草。每年3月,春雨过后,花草之间的空地上便冒出一些野菜,最多的是苦菜和蒲公英。

鲜嫩的苦菜,蘸上香甜的面酱,是很好的美味。把苦菜切碎,放上肉末做成馅,包饺子或者蒸包子,更是馋死人不偿命。每年这个时候,我都要去挖一些苦菜,一饱口福。

今年雨水多,野菜也长得快,我自然会抓住机遇。苦菜的叶子与蒲公英不同,绿色中有点微微发红。先用铲子往苦菜根部深深地铲一下,然后用手指头捏住叶子慢慢连根拔出。春天的苦菜根是黄色的,很粗很脆,折断后会涌出白色的汁儿。我想,这苦菜的苦味大概就来自这里。

将挖来的苦菜择干净,用水反复冲洗,轻轻放入口中,细细地嚼,慢慢地品,就像品味人生的酸甜苦辣。我喜欢这种味道,苦中带着淡淡的香。这种天然的野味是任何蔬菜都无法替代的,亲切温暖,深入骨髓,令人沉醉。

对苦菜的记忆始于上世纪的三年自然灾害时期。由于粮食不够吃,不得不用野菜替代。母亲将野菜焯熟剁碎,与地瓜面儿或玉米面儿掺合在一块儿,放上盐和葱花儿,做成一个个大大的窝头,放在锅里大火蒸熟,用手捧着吃。如果能放点油拌成馅,包一锅大包子,那就是过年了。那种味道,总是给人温暖,令人思念。其实我知道,能吃上野菜的人家就是好日子了。在有些地方,野菜被人抢光了,树皮、树叶也就成了口粮。

60年代上学不久,查着字典读长篇小说《苦菜花》。《苦菜花》是山东作家冯德英的处女作,小说围绕着八个女性形象展开,通过讲述抗日战争的故事,反映战争的残酷,情节起伏跌宕,语言清新流畅,性格描写细腻生动,具有浓厚的乡土特征。出版后被译成日、俄、英等10种文本,畅销1000万册,后来被搬上银幕并红极一时。读小说,看电影,让我对家乡的苦菜更加念念不忘。

苦菜的生命力极强,每到春天,不管田间、地头还是沟壑,打眼望去,到处都是嫩绿的苦菜。不管土壤多么贫瘠和干旱,也不需要人们的管理,就那样茂盛地生长着。拔了一茬,过几天又会长出一茬,岁岁枯荣,生生不息。

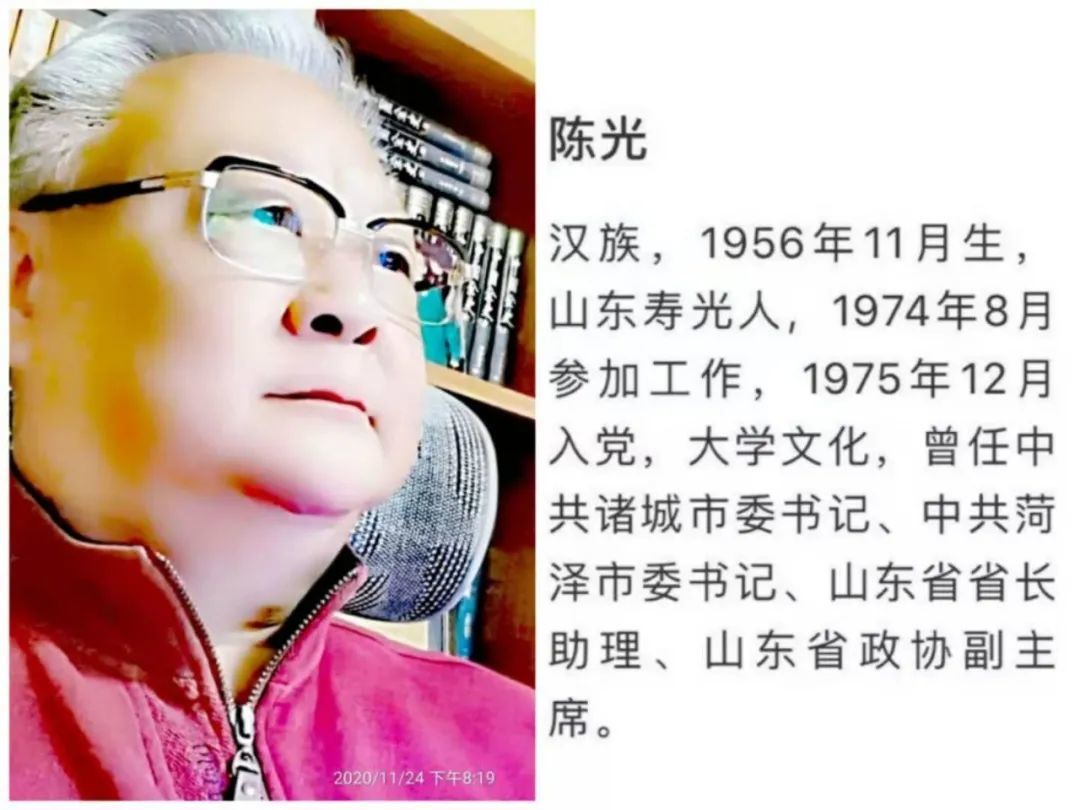

我压根儿也没想到,后来又正儿八经地吃苦菜,是上个世纪90年代在诸城。

我的前任班长规定,不管招待什么人,每桌饭的最高标准不得超过300元,我们不敢突破,只能在粗菜细做精做上做文章。

负责接待的同志建议,我们就一个山区小县,接待工作要上水平,只能在“土”上做文章。不土则以,土就土得掉渣儿,土得让人家学不会。

他们设计了一套菜谱,其中一道菜就叫“忆苦思甜”:一根根筷子似的黄色菜根,掰断就冒白水,顶着几片绿色的菜叶,装上满满一盘,配着一碗儿甜面酱。

客人问这是什么,服务员说这是“黄连”,是中药,吃了败火。尽管很苦,但客人吃了都说好,而且口口相传,成了诸城的一道名菜。实际上就是苦菜蘸面酱,成本很低。

风水轮流转。这几年,这原来只能用来充饥的苦菜越来越深得人们的喜爱。很多媒体大张旗鼓地宣传,苦菜不仅好吃,而且兼具药性,有清凉解毒、明目和胃、破瘀活血、消炎排脓消肿之功效。常吃苦菜,对感冒发热、慢性气管炎、扁桃体炎、黄疸性肝炎、咽喉炎、细菌性痢疾等疾病都有治疗效果,还可以改善人的睡眠。许多城里人也跑到乡村去挖苦菜,品尝来自大自然原始又纯粹的美味。

在我的家乡,不管生活怎么变化,乡亲们始终保持吃苦菜的习惯,而且变成了一年四季。已经有农民用大棚专门种植苦菜,颇具规模,成了商品,进入市场。有一次回家,临走时母亲用编织袋给我装上十几斤苦菜,专门叮嘱:“这是野生的,大棚里的不香。”的确是这样,野菜改成种植,味道就大不一样了。家乡菜农还引进了一种大苦菜,常年生,个头很高,专门吃叶子。我尝过,基本上没有苦菜味。

新时代的农民商品经济意识极强,家乡的农民还专门加工了苦菜茶。分为苦菜叶和苦菜根两种。到底是用炒茶工艺炒制的,还是放在烤箱里烤成的,我不知道,但味道不错,微微发苦,苦中带香,包装也讲究,注明是“野生”苦菜制作。

三年自然灾害已经过去近六十年了,儿时挖野菜的情景仍然历历在目。随着年龄的增长,对季节的变化已不再有年轻时的敏感与兴致。唯有这个时节,盘中的苦菜会勾起许多念想儿。闭着眼睛想起小时候在家乡挖苦菜、吃苦菜的情形,对母亲当年做的野菜窝头仍然念念不忘。风雨中一路走来,无论身在何处,都能凭借着这一抹温馨的气息,找到那种久违的感动,让一颗疲惫的心回归故里。我想,我们这些生于五十年代的人,之所以特别能吃苦、特别能忍耐、特别拥护改革开放,恐怕与小时候吃苦菜有直接关系。毕竟,挨饿的滋味很不好受。

苦菜的味道是苦的,生活的味道却是多元的。没有苦,也无所谓甜。甜中有苦,苦中有甜,苦尽才能甘来。

苦菜的味道是我从小熟悉的味道,那是岁月留下的一瓣心香,在时光里生辉,在记忆中永恒。

(2020年3月19日于泉城)

注:本文部分图片来自网络,版权归原作者所有,若有侵权将第一时间删除。