原标题:兰州大学正反物质不对称理论预言首获实验证实

近日,欧洲核子研究中心大型强子对撞机底夸克实验(LHCb)国际合作组在《Nature》期刊发表重要研究结果[1],首次在重子衰变中观测到电荷共轭-宇称联合对称性(CP)破坏现象,这为揭示宇宙物质-反物质不对称性提供了重要依据。值得关注的是,该实验成果是LHCb中国研究团队与兰州大学稀有同位素前沿科学中心、核科学与技术学院于福升教授等国内理论物理学家密切配合取得的重大突破,而且实验测量结果与于福升团队此前发表的理论预言高度吻合[2],展现了理论物理与实验物理的完美结合。

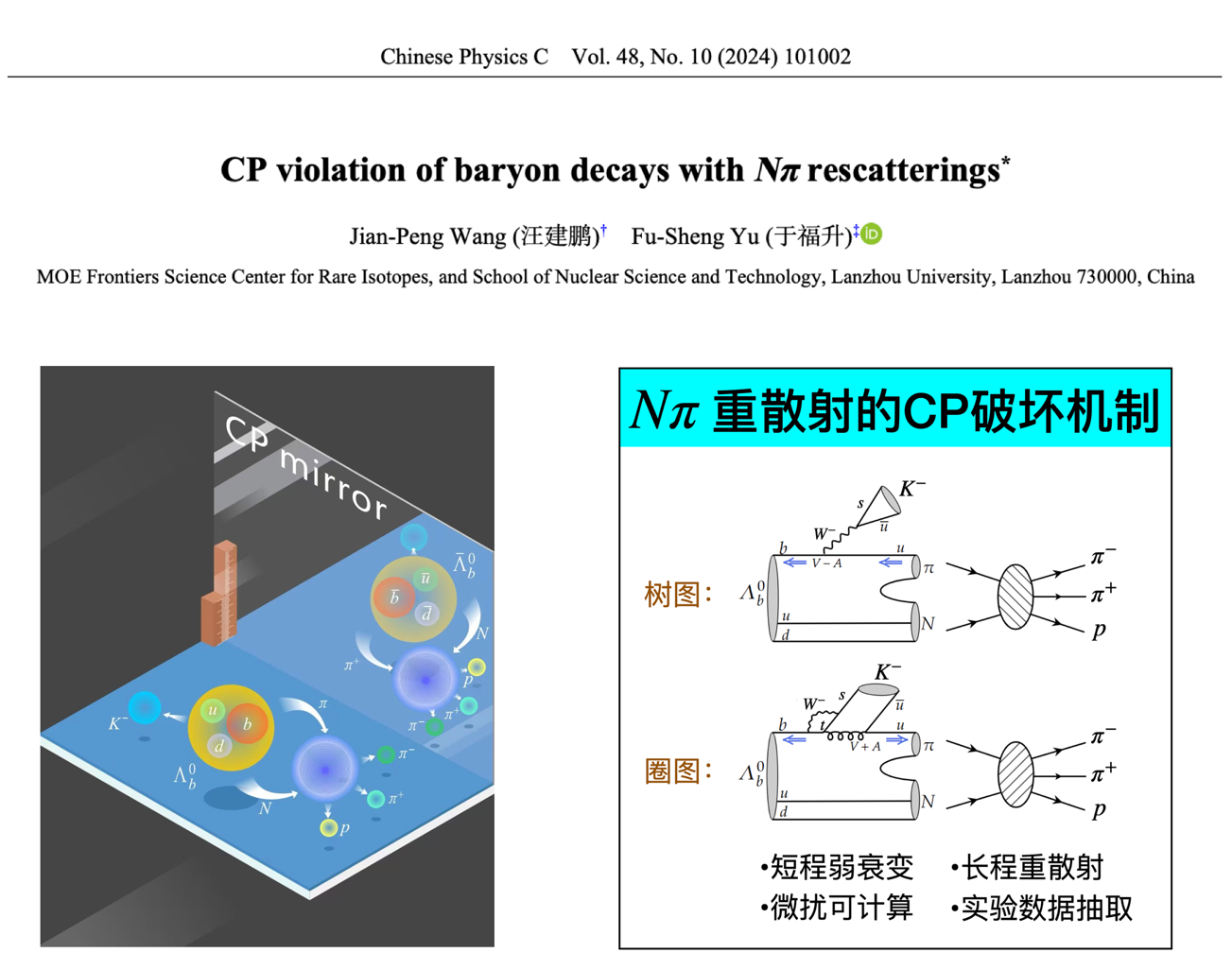

反物质具有与普通物质质量相同但电荷相反的性质。正反物质及其对称性破坏的研究曾多次获得诺贝尔物理学奖,见图1。在138亿年前的宇宙诞生之初,本应产生等量的正物质与反物质,但现今观测表明,可见的宇宙几乎完全由正物质主导。这一“宇宙物质起源”谜题被《Science》列入本世纪125个重大科学问题之一。其核心奥秘之一在于CP破坏——正反粒子行为存在微小差异,导致正物质在早期宇宙的演化中逐渐占据主导地位。然而,现有粒子物理学标准模型所预言的CP破坏效应比宇宙正反物质不对称所需值小100亿倍左右,因此需要寻找新的CP破坏来源。

过去六十年间的实验观测中,科学家们发现的CP破坏现象全部局限于介子系统(由一个夸克和一个反夸克组成的粒子,如奇异介子、底介子和粲介子等)。但在构成宇宙可见物质99%以上的重子(如质子、中子等由三个夸克构成的粒子)中,却从未确切观测到CP破坏现象。这一关键空白使得对重子CP破坏的探索成为解决宇宙物质起源之谜的核心课题之一,也是当代粒子物理面临的重大挑战。

图1.正反物质及CP对称性破坏的研究历程

经过五年持续攻关,于福升教授团队在重子CP破坏领域取得关键性理论突破。重子由于比介子多携带一个夸克,其衰变过程展现出迥异的动力学行为,使得理论研究面临巨大挑战。特别是当衰变末态包含多个粒子时,大量中间共振态(如核子激发态)的量子干涉效应会显著影响CP破坏的观测信号,但由于这些效应来自于强相互作用非微扰效应,使得理论预测存在巨大不确定性,也让相关研究成为粒子物理领域最具挑战性的前沿课题之一。

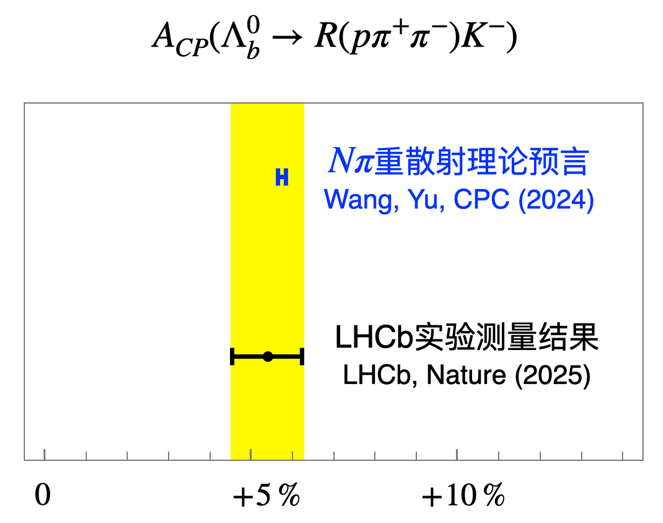

2024年,于福升与博士生汪建鹏针对上述问题创新性地提出了一种基于重散射机制的重子CP破坏新理论[2],见图2。在该机制中,底重子首先通过短程弱相互作用衰变为一个核子(N)、一个π介子和一个K−介子,随后核子和π介子通过长程强相互作用发生重散射,如Nπ→pπ+π−。该理论框架的创新之处在于,利用实验测量的散射数据,有效避免了中间共振态带来的高度不确定性,从而显著提升理论预言的精度。理论计算表明,在Λb0→(pπ+π−)K−过程中pπ+π−低质量区间的CP破坏值可达(5.6∼5.9)%[2],这一预测在现有实验条件下具有显著的观测可行性,为实验测量和寻找重子CP破坏提供了重要理论依据。论文于2024年9月发表在《Chinese Physics C》,博士生汪建鹏为第一作者,于福升教授为通讯作者,兰州大学稀有同位素前沿科学中心和核科学与技术学院为论文唯一单位。

图2.文章发表信息,及核子(N)与π介子重散射的CP破坏机制示意图。

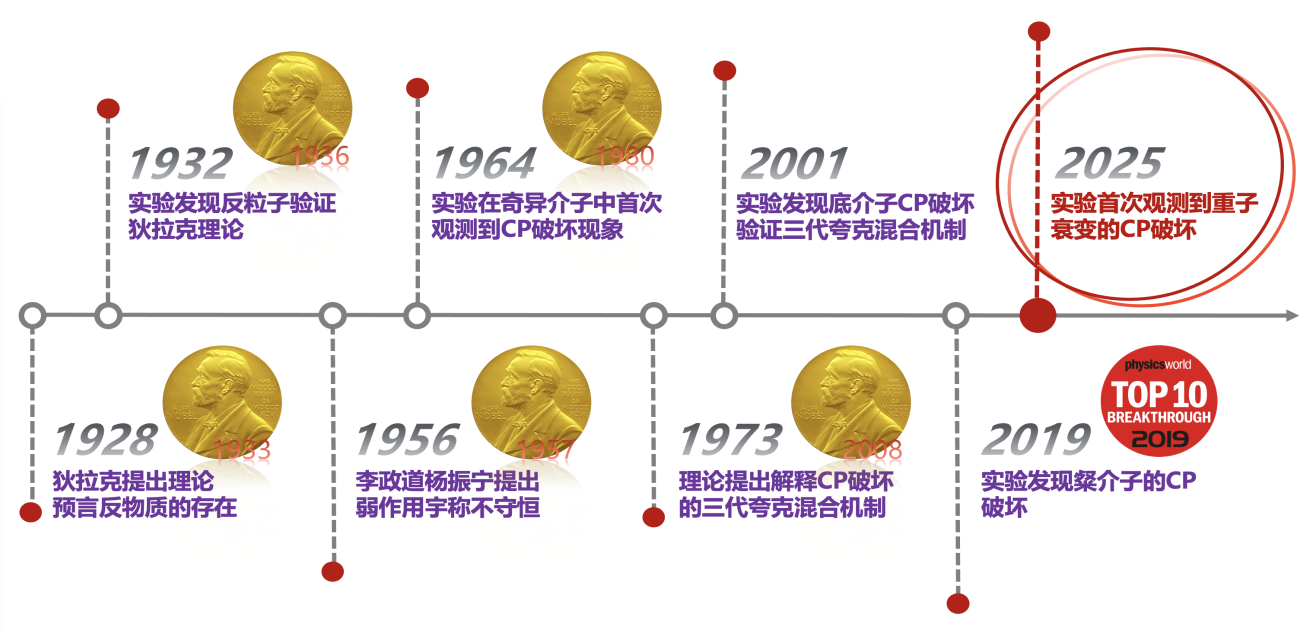

在实验测量方面,LHCb中国研究团队与于福升教授等国内理论物理学家密切配合,系统遴选出对CP破坏具有高灵敏度的衰变模式,于近日取得重大突破。LHCb实验在Λb0→(pπ+π−)K−过程中首次观测到重子CP破坏,在pπ+π−低质量区间测得的CP破坏值为(5.4±0.9±0.1)%[1],与于福升课题组此前的理论预言高度吻合[2],见图3。LHCb实验文章[1]中引用文献[2]作为实验测量的重要理论依据,而且在结果讨论部分专门针对理论预言与实验测量结果进行了对比,验证了该理论机制的正确性:“基于π介子与核子散射数据抽取强子振幅的方法,对Λb0→R(pπ+π−)K−衰变中CP不对称的计算结果与本次测量结果相一致[29]。”其中文献[29]即为本文[2]。

图3.理论预言与实验测量的比较

基于此,于福升与中科院高能物理研究所吕才典研究员受邀在《Science Bulletin》撰写评论文章“粒子物理学新视野:首次发现重子衰变中的CP破坏现象” [3]。《Science Bulletin》是中国本土的自然科学综合性学术刊物,影响因子21.1,位列全球135种多学科期刊第6位,中国科学院文献情报中心分区表综合性大类1区TOP期刊。

重子CP破坏的首次发现标志着粒子物理学取得了重大突破。这一里程碑式的成果展现了理论预言与实验测量的完美结合,不仅为破解宇宙正反物质不对称之谜提供了重要线索,更为强相互作用研究开辟了新天地。

相关链接:

[1]LHCb collaboration, “Observation of charge-parity symmetry breaking in baryon decays”, arXiv:2503.16954. Published in Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-025-09119-3

[2]Jian-Peng Wang, Fu-Sheng Yu*, “CP violation of baryon decays with Nπ scatterings”, Chin.Phys.C 48 (2024) 101002. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1137/ad75f4

[3]Fu-Sheng Yu*, Cai-Dian Lu*, “New horizon in particle physics: first observation of CP violation in baryon decays”, Science Bulletin 70 (2025) 2035. https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.04.059

(兰州大学新闻网)