2019年“包豪斯”百年,

即将淡出视线。大名鼎鼎的包豪斯,

究竟是什么?它和我们有什么关系?

今天咱们一起了解一下……

最开始,它是一所艺术和设计类学校;后来,它含义复杂、影响广泛而深远。

比如:家具业。钢管式家具就是在那里产生的,后来发展出很多品种。现在,在一些讲究品位的场所仍有几款非常流行,比如瓦西里椅、巴塞罗那椅,它们被评为史上最重要的椅子设计之一,家里放一把简直是气质品位大提升。

灯具,比如图中最普通的台灯,也是从包豪斯的原型开始变化,最终推广到千家万户的。

排版设计更是了不得,从字体到各种抽象图案的布局,一旦动用色块、线条就很难摆脱包豪斯的影响。排版中的千变万化到了挂毯,花色就远胜于那些寻常产品。

戏剧舞美、摄影、光线研究等领域,也启发了新的流派和表现手段。

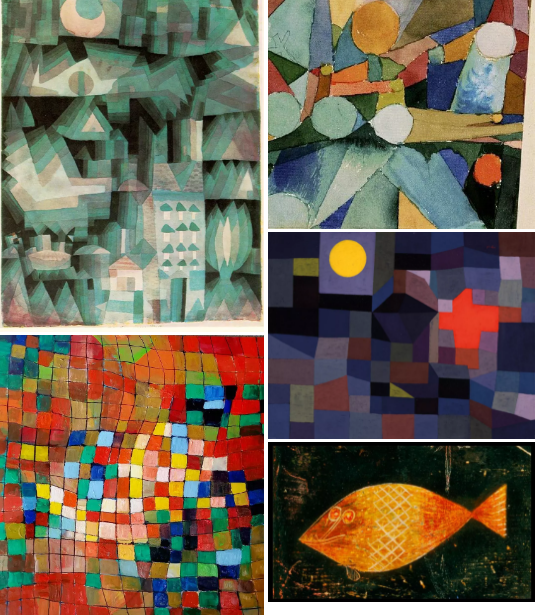

画家比如康定斯基和克利,都是20世纪最重要的艺术家,通过他们的作品可以看出,大量使用抽象色块是包豪斯的重要特征之一。

这样重要的一个学校,应该和美国藤校一样让人趋之若鹜?且慢!原版的包豪斯其实早在1933年就关闭了。包豪斯的设立,在两次世界大战的夹缝中生存,是时代和国家命运的共同驱动下酝酿出了这所学校。现在德国魏玛和德绍两地名字带包豪斯的大学是后来复办的,当年的精华人才多数移民去了美国。

那么,简单回顾下德国那段历史吧。

到魏玛之前,我去苏格兰格拉斯哥看过由英国新艺术运动代表人物查尔斯·雷内·麦金托什设计并于1909年投入使用的格拉斯哥艺术学院(GSA)麦金托什大楼(去年几乎烧毁)。在差不多的时间段,魏玛大公委托比利时新艺术运动建筑师亨利·范·德·维尔德设计建造了魏玛萨克森大公艺术学校(Weimar Saxon Grand Ducal Art School)并任校长。这所学校正是魏玛包豪斯的前身。

第一站:魏玛。

从魏玛开始包豪斯之旅恰如其分。11月底从车站走去魏玛城中心,到达不起眼的包豪斯博物馆门口时,不巧已经关门,遍布每个德国城市的热闹圣诞集市开始营业,烤香肠的诱人香味开始弥漫,一下把注意力转移了。那时候,我甚至不知道包豪斯最早的校址还在,原初的魏玛包豪斯虽然早已迁走,但两德统一后这里新办了一所魏玛包豪斯大学(Bauhaus-Universitaet Weimar)再续前缘。如同西班牙阿尔卡拉的阿尔卡拉大学不是最正宗的阿尔卡拉大学,这多少容易让人迷惑。

一连串的事就从魏玛展开,由于一战的压力,比利时人维尔德被迫离职,他推荐了几位接班人,建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883–1969)即其中之一。1919年4月12日,格罗皮乌斯将魏玛萨克森大公艺术学校和魏玛美术学院(Weimar Academy of Fine Art)合并成立了公立包豪斯学校(Staatliches Bauhaus),由德文的Bau(建筑)和Haus(房屋)造出“包豪斯(Bauhaus)”一词,意为建造房屋,一看便知是建筑师起的名字。尽管如此,包豪斯直到1927年才正式有建筑课程出现。作为一个理想主义者,格罗皮乌斯的目的是创造一种将所有门类艺术都能融合到一起的“综合艺术(Gesamtkunstwerk)”。

学校设有基础课程和工作坊,分别由“形式导师”和“作坊导师”主持,先后有印刷、玻璃绘画、金工、木工、编织、摄影、壁画、舞台、版式设计、陶艺、建筑、策展等13个专业工作坊。

包豪斯之前风格的传承和影响

包豪斯的产生不是无中生有,新的艺术和设计风格如同树一般成长,只不过这一次的步伐更大一点。一战战前德国是保守派的天下,新精神在旧帝国受压制,战败使得在各个艺术门类里一种崭新的激进实验精神得以发展。俄国大革命后产生的结构主义(constructivism)以及英国的威廉·莫里斯(William Morris)倡导的工艺美术运动的理念“艺术必须符合社会需求以及形式与功能的统一”都对包豪斯产生了影响。当然,作为建筑师的格罗皮乌斯更是直接受到了德国1880年代萌芽的现代主义的影响。1907年德国设计师组织“德意志制造联盟(Deutscher Werkbund)”由赫尔曼·穆特修斯(Hermann Muthesius)成立,旨在利用并发挥大规模生产的新潜力以保持德国对英国的竞争优势。1907年联盟初创者之一彼得·贝伦斯(Peter Behrens)设计了现代建筑史上的里程碑项目AEG涡轮厂(AEG Turbine Factory),他的设计内容从产品、标准化零件、线条简洁的图案标识到整个工厂,建立起一套完整的具有现代意义的企业形象。

格罗皮乌斯早在一战战前已经确立声望,他曾在彼得·贝伦斯的事务所工作,当时同事中就有勒·柯布西耶、密斯·凡·德·罗和阿道夫·梅耶、Dietrich Marcks等人,如今看起来,现代建筑四大师(他和柯布、密斯以及美国的赖特)中的三位竟然曾是同事这一点值得人津津乐道。权且八卦一下:格罗皮乌斯1915年娶了大音乐家古斯塔夫·马勒的遗孀阿尔玛·马勒(这一位也有很多故事)为妻,两人的女儿玛侬(Manon)年轻时便去世,表现主义作曲家阿尔班·贝格(Alban Berg)曾为其作曲纪念。所有这些都能反映出格罗皮乌斯在艺术界的影响力。

格罗皮乌斯1914年参加一战,在四年军旅生涯中两获铁十字勋章,身受重伤差点挂掉,属于标准爱国者(没想到后来办学照样被纳粹蹂躏)。战争中目睹机械的杀伤力加上身心摧残所受震撼,催生了通过教育实现大同社会的乌托邦思想。

在学校创建时,他声称要在工匠和艺术家之间建立一个没有门类偏见的工匠联盟,魏玛包豪斯初期由他和瑞士画家约翰·伊顿、美籍德裔画家莱昂内尔·费宁格,德国雕塑家格哈德·马尔克斯作为教员,第二年德国画家雕塑家奥斯卡·施莱默、瑞士画家保罗·克利加入,1922年加入的有俄国画家瓦西里·康定斯基和荷兰风格派画家提奥·凡·杜斯堡。

百年前出现《复联》古一法师造型

伊顿在包豪斯初期的教学中起了极其重要的作用,他创建并教授的“基础课程(Vorkurs)”中引入了色彩体系,“色环”由其发明,是现代色彩教育的鼻祖,课程设计中的造型课程和绘画分析等方法至今仍被广大艺术设计类院校使用。

他艺术上深受德国表现主义的影响,本身却是“拜火教”教徒,特立独行,光头,穿自己设计的奇特袍子。宗教影响过大及师生间产生的不满,使得格罗皮乌斯在1922年以匈牙利设计师拉斯洛·莫霍利·纳吉(László Moholy-Nagy)代替了他。纳吉重写了基础课程,偏向于格罗皮乌斯的新实用主义理念。

发展到1923年,学校教育和实际经济需求间的脱节使得格罗皮乌斯的原有理想主义理念受挫,从而转变为追求“适应机器、广播和高速汽车时代的建筑”,这段时间是一战后割地赔款经济疲弱的混乱时代,他认为学校的教学目的应该是培养适应工业生产的艺术家,设计要注重功能、便宜并适应批量成产,以期依靠大量高效率的熟练工人和创意性的高品质产品提振德国经济和竞争力。

此时,随着魏玛保守势力逐渐占据上风,来自政府的财政资助大量减少。1924年12月26日,格罗皮乌斯宣布于来年3月关闭学校,他于1925年开始设计建造德绍包豪斯,迁校主要是为避开魏玛的政治漩涡,此举获得了德绍官方的支持。

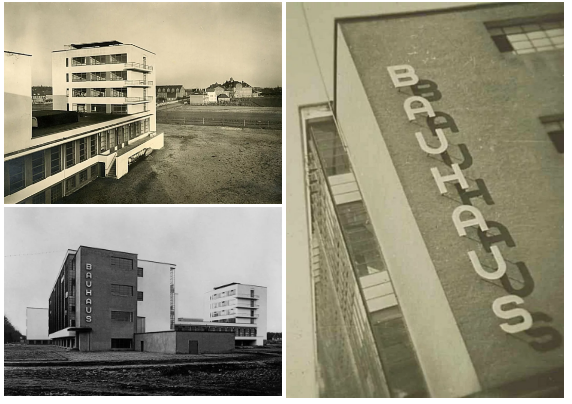

第二站:德绍。

如今站在魏玛街头体会不到当年学校的外部压力,它如同其他德国小城一样显得祥和宁静,落日余晖中看着圣诞晚市开张的歌德和席勒雕像让人的思绪不自觉地跳过令人不悦的历史。第二天一早我就买了火车当日票去德绍参观那里的“新”包豪斯校舍。

到达的印象已经模糊,深印在脑海里的是看完了易北河畔由格罗皮乌斯私人事务所Carl Fieger设计的Kornhaus后赶回车站去的一路急奔。只因白天在德绍包豪斯流连过久,原路回车站时间不够,于是凭借手里的示意性地图抄了近道,一路分秒计算,居然顺利回到车站取出行李掐着点气喘吁吁地站在了去柏林的慢车上,由此留下行李担心综合症并引起多起“事件”,那是后话不表。

在此之前,参观格罗皮乌斯设计的德绍包豪斯校舍确实令人惊讶。这座已被列为UNESCO世界遗产的现代主义风格建筑今天看来也不落伍:平面呈风车型,没有轴线和中心,平屋顶,白加灰色的墙面,外部深灰色窗框和栏杆,立面上用了条窗和转角幕墙,是他早在一战战前设计的法古斯鞋楦厂(Fagus Factory)就用过的手法。

内部由教室、工作室、工场、办公室、宿舍、食堂、剧场、体育馆等组成,结构明确,朴素简洁。据资料说,新学校气氛轻松自由,包豪斯在此发展成熟,度过了一段美好时光。

距离学校不远有三栋格罗皮乌斯设计的导师住宅,同样由德绍政府委托建造,格罗皮乌斯、纳吉 、费宁格、乔治·穆奇、施莱默、康定斯基和克利以及密斯等人先后都曾在这里居住。

其中康定斯基和克利合住的住宅今年才修复开放,内部刷上了画家们标志性的一些颜色,当年只能在外面的松林里张望外形,密斯设计的小售货亭也是今年才复建。

包豪斯能有今天的影响力应该归功于其“导师”队伍,如今双方都被披上了一层传奇色彩。一批杰出的艺术家,曾经为包豪斯贡献良多,而那段经历也塑造了他们,自由交流气氛使得他们的作品既保持个性也在抽象方面具有某些共性。其中有几位值得一提。

马歇尔·布劳耶(Marcel Breuer)1920年入学包豪斯,1924-1928年期间担任木工工坊的导师,这是包豪斯最受欢迎的工作室之一。在他指导下,工作室重新构想家具的本质,试图为传统形式去物质化。布劳耶由自行车钢管得到启发,用钢管和织物和皮革设计制作了以康定斯基名字命名的瓦西里椅(Wassily Chair)和自己女儿名字命名的切斯卡椅(Cesca Chair)。

瓦西里椅如今被摆在德绍大楼楼梯平台上的显眼位置,当年他设计的椅子还曾被用在德绍包豪斯的剧院中。布劳耶去美国后任教于哈佛建筑学院,设计了纽约惠特尼博物馆。

1922年入职的俄国画家康定斯基是现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人,画作色彩奔放热情洋溢,画家著作等身,《论艺术的精神》、《关于形式问题》、《点、线、面》等理论书籍都是现代抽象艺术的经典著作。包豪斯的岁月正是他作品风格出现重大转折的时期,他直到1933年学校解散才离校迁往巴黎。

瑞士画家克利是康定斯基好友,1920年底受邀入校,1931年离开。他从小具有音乐天赋,转向绘画前已是伯尔尼交响乐团的小提琴手。

他是20世纪最重要的艺术家之一,也是其中最高产的一位。他的作品多数是各种色彩和线条的构成,画幅虽小却千变万化,微妙的变化令人叹服其想象力和多样化的表现手段。

瑞士巴塞尔艺术博物馆藏有大量克利作品,可以毫不夸张的说他创造了一个别样的视觉世界,映射出我们忽略的某些深层的东西。

另外,织物工坊导师冈塔·斯托尔兹(GuntaStölzl)、金工工坊的玛丽安·勃兰德(Marianne Brandt)和版式设计工坊的莫霍利·纳吉和赫伯特·拜耳(Herbert Bayer)以及玻璃画工坊的约瑟夫·艾伯斯(Josef Albers)及妻子编织艺术家安妮·艾伯斯(Anni Albers)个个都是包豪斯历史上赫赫有名的人物,这些人多数都生活到了1980年代。

政治化和其解决:1928年2月格罗皮乌斯辞去职务,由他选定的汉斯·梅耶接手。梅耶善于以经济性的方式迎合客户需求,在他领导下学校发生了巨大变化,一方面拓展了客户群从而获得两项重要的委托任务,学校得以首次盈利,另一面作为坚定的功能主义者他蔑视美学课程,强迫一批老导师辞职,激化矛盾。他倾向左翼但他又禁止学生中出现共产党组织,在越来越紧张的政治气氛中威胁到学校的存在,因此德绍市长于1930年解雇了梅耶。

格罗皮乌斯无意重掌学校,推荐密斯接手。密斯因为1929年设计的巴塞罗那国际博览会德国馆和巴塞罗那椅,已是颇为有名的现代主义建筑师。作为实用主义者他无意参与政治,接手后亲自审核每一个学生,铁腕开除了追随梅耶的其中5名,重整规章制度将学校去政治化。然而,此时纳粹党已发展成第二大党,它早已指责包豪斯教授的是“堕落的艺术”,包豪斯的平屋顶形式“非德国”,受犹太影响,是共产党和社会革命的先驱,视其为眼中钉。1931年纳粹党控制德绍后学校的命运就已注定。

第三站:柏林。

从德绍过来的慢车花不了太长时间,不过到了柏林再去1979年建成的包豪斯博物馆却需要一点决心,最精彩的已尝过,似乎并没有必要继续追问到底,每一样事情的结局总让人有于心不忍的地方。

不过我终于还是去稍稍转了一圈,博物馆里展示了关于包豪斯教学的介绍和一批摄影作品,属于少见的档案资料,表现出古典时代师徒间那种融洽的情谊。另外还有一些家具作品和海报设计,也许正在换展,内容对于博物馆体量显得有点单薄。

这部分的记忆已经虽已淡去,但在它附近等红灯过马路时,看见占据人行道为驾车人表演杂耍的踩高跷街头艺人的形象好像是为探访之旅打上了一个表示突然结束的感叹号,十年来竟格外清晰。

包豪斯的结束就是那么突然。1932年,密斯用自己的钱租下柏林一座废弃的旧电话公司建筑,师生共同将其整顿并把内部涂白装饰后把学校迁了过去。学校在未受干扰的状态下运行了10个月,1933年盖世太保强行关闭学校,格罗皮乌斯以受勋老兵的身份亲自向其头目申诉并获得重开的许可,但和教员商讨后终于还是决定解散。

最后划重点

包豪斯成为一种风格之前,是一座学校:存在于两次大战期间的德国,1919年成立,1933年彻底关闭,学校的命运是当时政局和经济的直接反映。包豪斯总共经历了三个阶段,魏玛1919-1925,德绍1925-1932,柏林1932-1933,前后三任校长:格罗皮乌斯(1919-1928),汉斯·梅耶(1928-1930),密斯·凡·德·罗(1930-1933)。它的命运几乎就是魏玛共和国命运的反映,始于保守力量的失势,又终于保守势力的重新集结掌权。

包豪斯的星辰大海:格罗皮乌斯、密斯、艾伯斯夫妇、纳吉、布劳耶、斯托尔兹、博兰德、拜尔等一大批包豪斯师生陆续迁居到美国,使得现代主义在另一个空间大放异彩。而最具讽刺意味的是,被纳粹斥责为“堕落艺术”的包豪斯,某些手法特征在后来希魔御用建筑师的设计中却又被予以采用。

包豪斯成员个个龙精虎猛并且以其群体化的影响成为现代主义生发期间横跨艺术和技术领域的最强篇章,它的教育体系、思想和设计方法在各地扎根并开枝散叶,如今崇拜也好、某些苛责也好,面对短短14年奇迹般写就的办学历史和星光璀璨的师生群,每每细究依然能让人深受触动和获得某种启示。

2019年4月,在包豪斯的诞生地一座新落成的包豪斯博物馆开张了,报道说,1925年被赶走的学校现在终于可以回家了,魏玛欢迎它。9月,德国总理默克尔亲自主持德绍包豪斯博物馆(下图)的开幕,柏林包豪斯博物馆的扩建也在计划,美好的东西终究会被珍视,看来如今再走一次魏玛-德绍-柏林这条路线将会比十年前有意思得多。