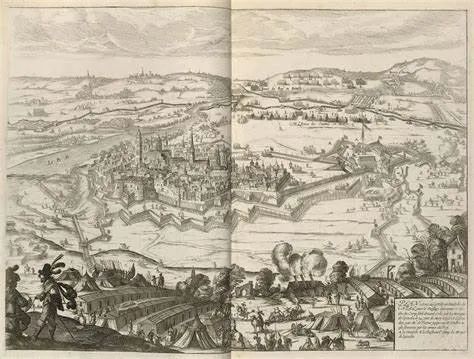

Siege of Casale Monferrato, 1630

一直以来,关于是什么导致了西方社会不平等变化的争议颇多。学者们近来发现,经济增长并非不平等出现的必要条件,在经济停滞甚至衰退时,不平等也会扩大;灾难对物质性财产和人口的冲击通常会缩小不平等,但在长期战争中为军事投资而增加的累退税又会加剧不平等。德国的经历在欧洲大陆上是较为特殊的:在14世纪的黑死病冲击以后,由于其特殊的历史道路——如三十年战争和更晚经历“国家形成”等等——德国的经济不平等趋势与欧洲各国产生了差异。

Alfani等学者在发表于The Journal of Economic History的文章中,根据德国1300-1850年各区域财产税登记数据(property tax registers),重构出各地区域与总体的财富不平等的变化趋势,也探讨和验证了不平等起伏的影响因素和作用机制。

根据以往的研究,作者将前工业化时代的不平等发展划分成四个阶段。首先,14世纪中期遭受黑死病冲击的德国经历了不平等的缩小;随后,1450年至17世纪初是经济差距扩大的阶段;而后,1618年开始的三十年战争与其后的流行病、饥荒带来了第二次不平等的缩小;此后,从1700年起至19世纪的工业革命前夕,不平等再度扩大(参见图1-3的时段)。

为了从实证上验证这些特征,作者搜集了德国(现代德国边界内的、原属神圣罗马帝国各地区)29个城市和76个乡村社区的财产税登记数据,用以衡量财富不平等。作者也评估了采用财产税衡量的局限性,比如实际承税人、豁免情况、无产者情况、非税财产等的影响。在进行衡量时,作者首先重构了各社区家庭财富水平的分布,即对每个社区建立了一个由100单位的“虚构家庭”组成的相应分布;而每个虚拟家庭的财富值,则根据档案信息中原始分布算出的财富份额估计而得。

随后,根据上述“虚拟”分布,作者分别计算出各地区的城市和农村的财富不平等分布,以城乡财富比和城市化率进行加权处理,最后分年计算出各地以及总体的基尼系数。在对各时期、各地区进行分析时,作者尽可能描绘出了从黑死病流行到工业革命前的不平等变化(如图1、2),这些变化也符合以往研究发现的不平等的两轮起伏。总的来说,城市地区的不平等程度高于农村地区。

图 1 德国城市地区经济不平等的长期趋势,1300-1850年

图2 德国农村地区经济不平等的长期趋势,1300-1850年

以上是分地区的情况,那么整个德国的长期发展趋势,是否也符合上述四阶段的特征呢?各阶段不平等变化背后的机制又是什么?作者对整个德国的财富不平等进行总体估算(图3)。他们发现,第一,德国的财富不平等程度从1350年的较高水平(基尼系数为0.662)开始,在遭受黑死病流行后持续下降,于15世纪中叶达到低点(0.562)。根据以往研究,作者对这次冲击进行了分析:当黑死病造成人口减损后,劳动力的短缺提高了劳动的边际生产率,这造成了工资的上涨。同时,房地产供大于求降低了房屋和房租价格,穷人更有机会利用空置房产安身立业;而权力转移削弱了地租榨取,地主对劳动力的需求让农民的权利得到提高。领主权利的削弱一般被认为仅发生在易北河以西——这也是作者认为他们数据库中最有代表性的地区——在易北河以东,农民得缴纳更高的税并提供更多的强制服务。

第二,15世纪后是一个长期的不平等扩大阶段,基尼系数在1600年左右达到0.661的峰值,直到三十年战争的爆发才反转。作者解释道,经济增长、人口扩张、以及特殊利益集团和公共当局不均的资源开采一般被认为是不平等扩大的原因。然而,对于16世纪德国不断扩大的不平等,“经济增长”并不是最合理的解释——根据Pfister和Broadberry等对人均GDP的估算,此时德国经历了一次重大的经济衰退。此外,由于欧洲经济贸易重心从地中海向大西洋航线转移,德国的一些传统贸易城市失去了影响力,这可能减少了城市富人的财富,使得城市地区的不平等在战前就已开始减缓。

第三,17世纪前半叶的三十年战争后,不平等程度有所下降,基尼系数在1700年达到近代早期的低点(0.575)。作者认为,一方面,三十年战争本身对物质性资产、商业生产和市场交易的破坏(尤其是在农业部门),加上此前贸易重心转移和不安定的经济形势,共同减少了经济精英的财富。另一方面,这场战争对市场交换和生产的减少与粮食歉收同时发生,导致了大范围的饥荒,而战争中四处行军的士兵又传播了瘟疫;面对饥荒与瘟疫,穷人更可能因战争造成的不利社会经济条件而死亡。战争、饥荒和瘟疫的影响相互交错,难以区分。作者又对比了14世纪的黑死病和17世纪的连环灾难,二者对贫困人群的冲击机制不同,前者是通过有利于穷人的大规模再分配降低了不平等,而后者则更多是由于贫困人口被消灭了。

图3 德国经济不平等的长期趋势(基尼指数)

第四,从18世纪起,不平等再次加剧,一直持续到近代早期结束。甚至在农村地区直到1850年左右不平等都在持续扩大。人口增长、工业生产的增加、以及财政-军事国家的出现都在使不平等加剧。但工业化发生以前,这种加剧已经出现。而德国相对其它欧洲地区更晚出现国家形成,确实也更晚受到对穷人负担更重的累退税(regressive tax)增加的影响(图4)。

此外,作者对总体的财富不平等趋势进行了稳健性测试。通过引入对基尼系数的回归分析,以1600年为参照估算年份哑变量,以证明本篇文章对财富不平等的分布估算并不是人为制造。作者也通过设无产者其财富为0来重构财富不平等的分布,以确认未包含无产者带来的低估不影响主要结论。

最后,作者将德国与欧洲其它地区的不平等发展轨迹进行了对比。在前期,它们的轨迹是一致的,而差异始自17世纪的三十年战争(图4)。他们认为,如果未曾经历三十年战争,比如循意大利的发展轨迹,那么18、19世纪的德国的不平等程度会更高。为了衡量战争的直接影响,作者特别选取了同处神圣罗马帝国、同受瘟疫冲击,但受三十年战争波及小的The Sabaudian State(今意大利西北)作为对照组,估算出了三十年战争对德国不平等程度的冲击作用——将基尼系数减少约0.13-0.17。

图4 德国和欧洲的经济不平等(基尼指数)

对于横跨五个世纪、财政和货币体系都较为复杂的德国各区域,作者通过估算可跨时空比较的财富分布,描绘出长期的财富不平等的变化趋势;也结合各时代特征探讨了不平等起伏的影响因素,特别是对大灾难(瘟疫和战争)作用于不平等的机制做出了严密的分析。最有探讨意义的是,同样作为会减轻不平等程度的瘟疫冲击,13世纪和17世纪的两次灾难作用于贫困人群的机制全然不同。三位作者为德国在工业革命前的长期不平等趋势提供了详尽且开创性的实证证据,也为现今对西方社会不平等的根源探索提供了新的依据。

轮值主编:林 展 责任编辑:彭雪梅