文/顾草草

几乎在所有的电影节都能看到蒂尔达·斯文顿的身影:她又有新的电影参与竞赛,她来为圈内至交好友的新作站台,她自己导演的作品也参与了展映……

但是几乎从来没有机会采访她。

她被粉丝们称为“仙姑”有很多原因,并不仅仅因为她不带人间烟火气的特立独行长相,也因为她太忙了,真的很难约到。

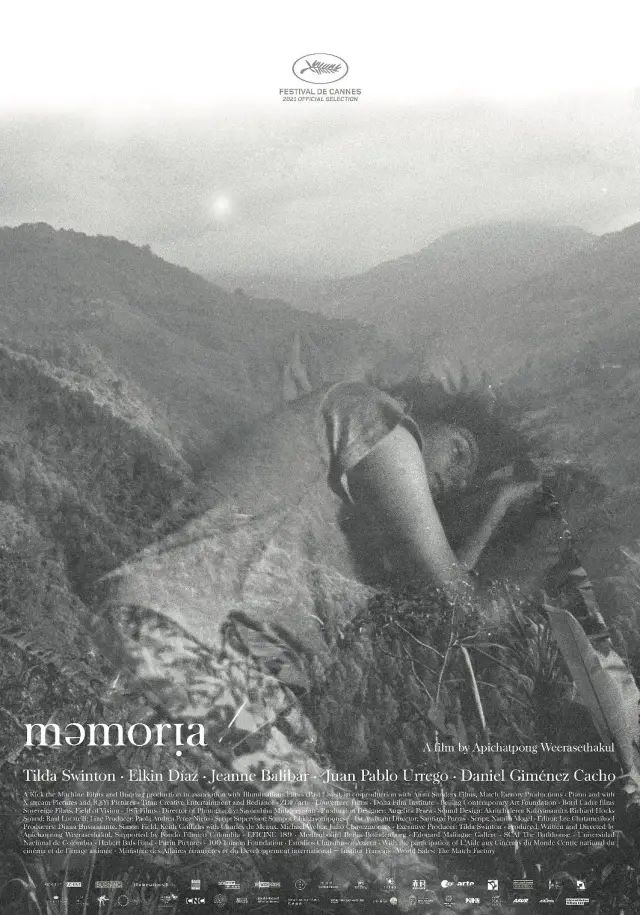

今年的戛纳电影节,当然也不会少了她的出席。她和泰国导演阿彼察邦合作的新片《记忆》入围主竞赛单元,并且获得了评审团奖的荣誉。

这部影片讲述了蒂尔达·斯文顿饰演的苏格兰女科学家杰西卡,在哥伦比亚寻找自己爆炸头症候群病根的旅程。

杰西卡在哥伦比亚生活多年,但是一口西班牙语依然说得磕磕绊绊。

在经历了失去丈夫、姐妹生病住院等一系列打击之后,她开始出现幻听,在完全没有防备的时候能听到一声巨响,而周围的任何人都听不到这个声音——因此她觉得是幻听。

巨响阴魂不散,总是突然袭击,让杰西卡困惑而没有安全感。

她在朋友介绍之下去找到了一位声音工程师Hernan,在他的帮助,想要模拟出巨响。但是在帮助了杰西卡以后,Hernan就离奇消失了。

杰西卡的旅程并没有结束,她跟随着线索慢慢来到了热带雨林,想要找到巨响的来源,却意外在雨林深处见到了已经衰老的Hernan……

尽管离开了熟悉的泰国,影片改用英语和西班牙语对白,整部《记忆》依旧延续了阿彼察邦一贯的视听风格:沉静的,少言寡语的,声效丰富的;镜头常常被固定住,安静地观察着人物,或者雨林一景、天空一隅。

观众往往需要全神贯注才能领会阿彼察邦镜头里层层叠叠的信息。

而有了蒂尔达·斯文顿的出现,《记忆》似乎比阿彼察邦以前的任何电影都更要有吸引力,让观众更加心甘情愿地随之慢下来、静下来:观众们对这个长相出众、特立独行的女演员,永远有排除性别因素的凝视欲望。

如果镜头里是蒂尔达·斯文顿的记忆,不知道为什么总比其他的记忆更有意蕴。

在颁奖礼当日,凤凰网娱乐Ifeng电影独家专访了蒂尔达·斯文顿,聊了聊《记忆》这部电影背后的故事。

也许是因为疫情的缠绵不散,久违的戛纳电影节让人格外兴奋,蒂尔达·斯文顿表现得亲切而健谈,她从和阿彼察邦的友谊,聊到了作为演员最重要的功课。

和阿彼察邦合作常常让我想起

和德里克·贾曼一起拍电影的纯真年代

Ifeng电影:据说你和阿彼察邦导演很早就计划一起合作,策划《记忆》这部电影的过程超过十年?是什么样的信念让你们终于实现了这个项目?

蒂尔达·斯文顿:我觉得用“信念”来形容我们合作的过程是非常恰当的。

大概是十七年前,他带着自己的作品《热带疾病》参与戛纳电影节主竞赛,而我是那一年的国际评审之一。

那是2004年,我们把评审团奖颁给了他。从那以后我和阿彼察邦就成为了笔友,经常通信。

我们无所不谈,还一起做了很多事情,比如为艺术装置作品拍录像,一起在泰国策划了一个电影节等等。但是我们从一开始,就抱着要一起拍电影的信念,这是我们友谊的发端。

只是没想到花了我们17年的时间才完成了这部电影。所以“信念”是一个非常好的词,我们这么多年一直在进行着这段对话。

《记忆》终于完成了,我们现在开始策划合作下一部电影了,也许会再花我们17年的时间……可能说起来有些俗套,但是对我来说能出演阿彼察邦的电影真的是一个梦想。

我第一次看到他的电影的时候,被他那种强势的表达力所震撼——不仅仅是震撼,更是一种久别重逢的熟悉感觉。

我在非常年轻的时候开始和德里克·贾曼合作拍电影,那时候我完全是个新人。我们年轻又囊中羞涩,都还不是用35毫米胶片拍摄,是用超级八(super 8)拍摄,真的相当古早了。

阿彼察邦的电影常常让我回想起那个和贾曼在一起的纯真年代,让我重新回忆起刚进入电影世界时那种目眩神迷的感觉。

阿彼察邦总是精巧而优雅地,向你慢慢展现他的宇宙,并且他的影像往往有某种自传的性质。

所以对我来说,这不仅仅是新的合作,更是一种新的回归。

我非常享受长达十七年漫长的准备

Ifeng电影:这十七年的过程中会有沮丧吗?担心这个项目无法实现。

蒂尔达·斯文顿:“沮丧”在我这里并不适用。我在这一行干得足够久了,久到我明白,这些长时间的酝酿并不是麻烦,而是一种良好的征兆。

可能对于一些初次拍电影的人来说,一个项目时间拖得很长确实会比较沮丧。但是我往往会去安慰他们:不用着急争论、不要做出任何仓促的决定,我们还有一年的时间,好好利用这些时间做准备;等到项目真正开始的时候,你们会感激这段时间的。

我见过各种各样的电影人,他们工作起来有自己不同的节奏,有些人需要多几个月,有些人需要多几年。我会尽量适应他们的节奏,和他们一起慢下来。

而且和阿彼察邦合作是非常令人激动的体验。我们把这个故事聊了十七年,等到真正拍摄的时候只花了三个月,一切就像上了发条一样紧张。

所以我非常享受这种漫长的准备。事实上这并不是我经历过最漫长的项目。

我和卢卡·瓜达尼诺导演一起准备新版的《阴风阵阵》跨度超过二十年。我的第一部电影,和贾曼一起拍摄的《卡拉瓦乔》,他为之准备了超过十一年。

所以我很早就学到了这一课,不要害怕时间的漫长。当然,与此同时,保持活着,保持信念,你才能等到事情真正发生的那一天,你为之准备的那一天。

并且……也许你不相信,其实演员生涯最重要的决定并不是拍哪一部电影,而是你和导演的关系。

你们花很多时间去经营这段关系,了解彼此,等到工作的时候你们是默契的、亲密无间的,很多问题甚至不需要沟通就能解决——因为绝大多数时候在片场,是没有那么多奢侈的时间去沟通的。

在片场大家关心的都是今天下雨吗,我的衣服是干的还是湿的这种技术层面、实操层面的问题,没有人会去聊一些真正重要的问题,比如说,这个电影的节奏是什么样的,这个角色的存在主义困境是什么。

所以和导演的关系,和导演的沟通,是做演员最重要的功课。

《记忆》属于哥伦比亚

Ifeng电影:阿彼察邦导演提出要去哥伦比亚拍这部电影的时候,你有没有感到惊讶?

蒂尔达·斯文顿:哦并没有,因为我们在很久以前就达成了共识:我们会在一个陌生的国度拍摄这部电影,我们两个都是外国人,这样会比较公平。

所以这个拍摄地方,并不会是泰国,也不会是苏格兰;并且我们一起研究了世界地图,排除了一些我们相对比较了解的城市。

后来他去哥伦比亚参加卡塔赫纳电影节——也不是多久之前,就是2017年吧,立刻给我写信:”就是哥伦比亚了!“

于是我立刻动身,前去和他一起瞰景。然后整个项目就开始运转了,我们在哥伦比亚待了好一阵子,一起研究这个电影的概念。

如果你问十七年前的我,我确实想不到最终我们会在哥伦比亚拍一部电影,但是现在的我感到很幸运,尤其是你看了电影以后,可能会像我一样感到,这个故事无法在哥伦比亚以外的地方发生,《记忆》属于哥伦比亚。

如果你一直关注阿彼察邦的电影,可能会觉得某种程度上,他属于泰国,扎根泰国,你无法想象他在其他任何地方拍片。

奇怪的是,哥伦比亚这个陌生的国度,却给了我们那种在熟悉的环境里创作的自由感。

当然,这个地方本质上是新鲜的,导致我们都有些小心翼翼——我们就在追求这种小心翼翼感,能让我们有这种感觉的地方不多。

我记得当我们刚抵达哥伦比亚的时候,我一下子回想起年少时候阅读马尔克斯的体验,人和人之间那种虚无而近乎不存在的边界感,你可以这一秒种和你的爷爷对话,下一秒钟可能可以和一只猴子对话。

阿彼察邦能在这个国家感受到一种无限自由的空间,对我而言也是。

Ifeng电影:阿彼察邦在新闻发布会上说,之所以选择哥伦比亚,是因为它和泰国有某种相似之处,人们都非常相信鬼神……但其实这种相似也存在于泰国和苏格兰之间?

蒂尔达·斯文顿:没错!我一直在鼓励阿彼察邦来苏格兰拍电影!我觉得他能理解那种苏格兰的神秘主义。

也许有一天会有一部阿彼察邦的苏格兰电影!

《记忆》是一部关于电影、属于电影院的作品

Ifeng电影:在《记忆》中,你饰演的角色杰西卡有一场哭戏,年迈的Hernan问她:你为什么因为别人的记忆而流泪?

坐在电影院里看到这段有一种非常奇妙的感觉,电影观众难道不是一直在为别人的记忆、 别人的故事而流泪、感动、快乐、愤怒吗?

蒂尔达·斯文顿:你说得非常准确。如果质疑人对于他人故事的联结,那就是对电影的蔑视。从这一点来说,女主角杰西卡的故事真是绝佳的对照。

她可以听到别人听不到的巨响,可以看到别人看不到的记忆,自己却不需要主动做什么就能接收到这些内容。

而观众也是一样,所需做的一切只是保持安静、聆听、观看,就能获得来自其他宇宙的故事,而人们会情不自禁地为之感动、流泪。

我在首映之前就看过《记忆》很多次了,但是不是在电影院里看的, 也不是在卢米埃尔大厅的那块银幕上看的……昨天晚上我看到这里的时候,对电影的存在又有了更深的体会。

很可惜因为疫情的原因,并不是所有的人都能走进电影院。但是这也让身在戛纳的我们更有一份幸运和荣幸。

阿莫多瓦总笑话我说西班牙语的哥伦比亚口音

Ifeng电影:你曾经多次在电影中用非母语表演,德语、匈牙利语、法语……但是在《记忆》中说西班牙语,你似乎完全没有掩饰自己并不是一个母语者,在进行非常笨拙地进行表达?

蒂尔达·斯文顿:当一个人在电影中用非母语表演时,正是我们重新审视电影中语言的时刻。

考验说这门陌生语言的口音、流畅程度、可以被理解的程度,正是我们在审视电影在何种程度上实现了造梦——电影的影像语言正是要消除语言的障碍。

扮演杰西卡,就是去呈现她在一种陌生的语言中挣扎、尽力让别人去理解她的状态;更何况她最大的困扰是,她能听见没有人能听见的轰鸣,这是她遇到的每一个人无法感同身受的,是语言也无法抵达的。

希区柯克说,讲故事的是画面,语言不过是创造氛围。

在另一门语言中行走、生活、工作更让我们慢慢抵达了这个结论。陌生语言给表演带来的挑战、张力和机遇非常让我激动。

我为了《记忆》在哥伦比亚待了7个多月。中间我去西班牙和佩德罗·阿莫多瓦拍摄《人类的呼声》,他们都开玩笑说,我说的不是西班牙语,是哥伦比亚语(笑)。我的哥伦比亚口音经常被大家拿来开玩笑。

不过我觉得即便是排除语言的障碍,每一次表演新角色的时候,你都是在面临新一轮的存在主义考验,那是大于、广阔于你的个人生活经验的。

你一定记得在电影中,有一场戏,我在录音棚里和混音师、年轻的Hernan描述我脑海中听到的轰鸣声是什么样的。

当阿彼察邦第一次和我描述他的爆炸头症候群的时候,场面和这场戏是一模一样的。

这是语言和电影共同的工作,把你脑海中的东西拿出来,描述、校准、重新校准、追求精确、给自己划定放弃的界限——从而让别人理解。

这是一个非常艰辛的过程,你需要保持谦虚,保持耐心。

我无法出现泰国电影中

Ifeng电影:阿彼察邦说,拍摄的时候在妆发上做了很多工作,想让你能在形象上更融入哥伦比亚的街景一些……但是显然,失败了。

蒂尔达·斯文顿:我长得太白太高了,没有办法。其实这也是我们在最开始研究合作的时候决定要去国外拍片的原因。

因为他所有的电影都是在泰国拍的,但是我的形象、以及很多其他的因素让我不会在泰国的环境里感到舒适的,我找不到我出现在一部非常泰国的阿彼察邦电影中的理由。

我需要成为一个更合理的外国人……

Ifeng电影:可能是因为你的形象,在泰国大家都会忍不住看你。

蒂尔达·斯文顿:是这样,我在任何国家都显得非常显眼(笑)……可能在苏格兰不那么显眼。

但是这部电影并不仅仅关于杰西卡如何格格不入,更是关于她在人群中也可以隐形。

后来我们放弃在形象下功夫了,因为隐形的关键在于她/我是如何行动的——她发出怎样的声音,去什么样的地方,留下什么样的足迹,并且经常整夜整夜不睡觉。

她不会展现出任何姿态,也尽力不去施加任何影响,因为她是一个接收者、观察者,可能会对于她接收到的东西做出反应,但是并不会去主动表达。

大家都说我像外星人

我跟阿彼察邦就忍不住拍一个外星飞船

Ifeng电影:我不知道我是不是唯一一个觉得这部电影有点幽默的人……这么多年来大家一直在讨论:蒂尔达·斯文顿为什么永远不老,她是外星人吗?

然后在《记忆》的结尾,我们看到了一个倏忽消失的太空飞船,暗示着你的角色杰西卡和它之间的联系。

但其实“外星人(alien)”是一个非常值得玩味的词,你对于哥伦比亚,哥伦比亚对于全世界的观众,你的角色杰西卡,都存在一种(被)异化(alien/alienated)。

蒂尔达·斯文顿:你看《记忆》的时候想了这么多!确实,真正的问题不在于我长得像个外星人;

而是,难道我们不都是在某种环境中被异化的外星人吗?

我们并不是想给这个故事加上多么强烈的科幻色彩,甚至拍一部科幻片,不不……

电影中,我饰演的杰西卡可以听到没有人能听到的巨响,其实这是一种病症,叫做“爆炸头症候群(exploding head syndrom),这个病真实存在。

阿彼察邦就被这个病折磨了很久。当时我们都不知道这是一种病,于是我们上网谷歌了,大为震惊。

我当时有亲人去世了,也十分痛苦,并且无法摆脱这种痛苦……就是一只脚想要迈出去逃离悲伤,但是另外一只脚踌躇不前。

所以在《记忆》的一开始,我们就暗示了,杰西卡的丈夫去世了。如果要给这个故事的悲伤寻找一些逻辑成因的话,那么就是这些,我们在影片中都给出了隐晦的暗示。

不管是疾病,还是这些不为人知的痛苦,都是我们被异化,和这个世界格格不入的原因。

我觉得这不是少数人的感受。

往往整个社会迎头奋进,但是有些人,比如我们,会想停下来,因为我们的电池还没有满格,我们的频道还没有对接。

我和阿彼察邦关于这一点聊了非常多,如何跟这个世界对接总是一个难题。

当然我和阿彼察邦都知道大家觉得我长得像外星人,所以我们利用了这一点。

在影片结尾的时候我们实在是忍不住,就想搞个宇宙飞船玩一把。

更多一手新闻,欢迎下载凤凰新闻客户端订阅Ifeng电影。想看深度报道,请微信搜索“Ifeng电影”。