民国上海研究现在是个显学,已经有很多学者从各个方面对中国现代性中最前卫的“旧上海”进行探讨,仅就我熟悉的师友来看,我在美国伯克利大学的时候,叶文心教授就专门领头从事民国上海研究,东亚研究所出了一系列的书。我还记得当年李欧梵教授的《上海摩登》书稿刚写完,就被从哈佛请来伯克利做了一次演讲,我也去听了。还有我从美国到香港一路好友、现已回到上海复旦的陈建华教授,他做周瘦鹃、通俗文化、电影明星,也都是上海。可能他们都是“上海人”。我可不是(我最多算个上海“乡下人”)。我今天要讲的林语堂,可以算“半个上海人”。

林语堂在上海有两个阶段:1911年至1916年,林语堂到上海上圣约翰大学;1927年9月至1936年8月,林语堂有8年在上海,因为有1年(1931年5月至1932年5月)他去欧洲访问。这里主要是讲三十年代或南京十年时期的林语堂与上海。林语堂可以说是摩登上海海派文人的标志性模板。我们现在可能会觉得张爱玲是海派作家的代表人物,可张爱玲自己说过林语堂是她的模板。张爱玲当然是很出色的作家,但从整个现代中国知识思想文学史来讲,林语堂要丰富得多。林语堂在30年代上海的文学文化实践,其中英双语的跨语性、穿越华洋的跨界性,至今仍没有得到应有的重视。这次有机会就“林语堂与摩登上海”作3个系列讲座,分别从林语堂在上海时期所担任的职务、所作的演讲以及交友圈三个角度切入,让我们还原历史,重温摩登上海海派一景,为民国上海研究添砖加瓦。

“版税大王”

今天讲林语堂在上海先后担任的职务。在三十年代上海,林语堂曾先后担任中研院英文秘书、东吴大学英语教授、英文《中国评论》周报“小评论”专栏主笔、上海自由普世派俱乐部主席、中国民权保障同盟宣传主任、《论语》《人间世》《宇宙风》主编、英文《天下》编辑、《西风》顾问编辑。改革开放以来,林语堂也是又“红”了一回的,但各种论述基本上都是围绕林语堂创办《论语》《人间世》《宇宙风》杂志、引领“论语派”中文著述方面;拙著《林语堂传:中国文化重生之道》出版后,已经有读者指出:终于把中国民权保障同盟是怎么回事讲清楚了。所以,这两项我这里就略去了。其他职务都涉及林语堂的英文能力。

林语堂在上海的最主要一个朋友圈是一些留英美、会说英语的华人精英,其中有两个人都是法学专家:吴经熊和温源宁,他们二位以及林语堂和全增嘏1935年一起创办英文《天下》月刊。林语堂和温源宁是北大英文系的同事,到上海后又去吴经熊主持的东吴大学法学院教英语一年。这个经历最重要的成果是林语堂编写了一系列开明英语教材,非常成功,让林语堂得了个往往带贬义的“版税大王”之称。另外,这还涉及一起抄袭官司。开明书店出了林氏英语教材以后,世界书局觉得大有市场,马上请一个大学刚毕业的新手马上也编了本《标准英语读本》,却明显有抄袭林氏教材。两家出版社打起官司,并在上海报纸上做广告申辩,最后由国民政府教育部裁定实属抄袭,开明和林语堂赢了官司。

我就此说两点。林语堂上圣约翰大学时英文已经读通,还用英文写小说。在北大他的职务是英文系教授,虽然他的研究兴趣在中文语言学。凭个人学英语的经验以及语言学家的敏锐,林语堂早就看到英语教学的不足,而且还专门写过文章。现在他凭自己的经验和专长,写了一本生动活泼、书中还带有丰子恺插图的教科书,大受学生欢迎,教了一代人学好英语,这是一件大公大德的事情。我90年代回国,在南师大有位老先生告诉我,啊,林语堂,我就是学他的开明英语长大的。我当时想,好吧,这就是区别啊,我是靠许国璋英语起家的,那么枯燥乏味,可就是硬啃下来的。再想想现在,都是“新东方英语”、“疯狂英语”的天下,学英语都学疯了,有多少人能在大学时用英文写小说?讲到林语堂编英语教材,就说人家“版税大王”,也不知是何种病态心理作怪。更病态的是,有论者讲到那场抄袭官司,文笔间的意思是说林语堂很精明甚至狡诈,欺负刚毕业的大学生没经世面。让人感觉好像中国文化向来不讲知识产权,抄袭者反而受偏袒,用法律维护权益是精明、欺负人。前一阵还有一种说法是八十年代、九十年代抄袭不算抄,因为当时学术还没有规范。这个案例可以告诉我们:三十年代抄袭就不允许,而且当时南京政府刚成立不久,教育部对抄袭就是“零容忍”,为出版商和作者维护了应有的权益。

写作生涯的开端

林语堂的写作生涯,真正的起步是1930年7月开始为《中国评论》周报开辟“小评论”专栏。最近,凤媛写了“林语堂圣约翰时期的语言文学观考”一文,发现林语堂在圣约翰学生刊物《约翰声》共发表过16篇中英文作品(其中包括两篇文言文),这让我们耳目一新,让我们重新审视圣约翰在林语堂成长过程中的份量。但林语堂的上海圣约翰时期、北京清华时期、欧美留学时期以及回到北京的二十年代,都可以看成林语堂的成长期,三十年代的上海才是林语堂创作生涯真正的开始。“一切都从‘小评论’开始”。首先,林氏后来创办中文杂志《论语》《人间世》《宇宙风》,在文坛掀起一股“小品文”“幽默”风,其源头在“小评论”。林语堂有五十来篇双语作品,绝大部分先有英文,然后在其中文刊物“译”成中文发表。再者,林语堂从上海来到美国走向世界文坛,其源头也在“小评论”,可以说是把“小评论”做成“大评论”,写成一本本畅销书。

我们先来看一下《中国评论》周报是怎么回事。创办者之一陈石孚晚年有一篇回忆文章写道,这份周报的起因是1928年5月3日“济南惨案”。国民革命军北伐打到济南,日本人声称动了日本人的奶酪,对城内中国军人和平民乱杀,并且把国民政府派去谈判的特使蔡公时及其随从17人也杀了。以后一年时间日军一直占领济南,栽赃、贼喊捉贼,还要国民政府道歉。《中国评论》周报为因应时局而创办,为了“发出中国人自己的声音”。这是一份“半官方性”刊物,背后资助的应该是“中山文化教育馆”,这是由孙中山的儿子孙科搞的,而孙科在国民政府也相当活跃。这和《天下》是一样的背景。

《中国评论》周报的出现在现代中国知识史上是一个很重要的事件,它标志着新一代留洋知识群走上舞台,用英语向世界发言。当时在中国有许多英文媒体报纸,日本在中国都有英文报纸。《中国评论》周报是第一份中国人自己办的英文报纸。创办者包括陈钦仁(1900-1976),美国著名的密苏里大学新闻学院毕业,朱少屏(1882-1942),时任上海基督教青年会秘书长,桂中枢(1897-?)一位记者和律师,以及刘大钧(1891-1962),是一位经济学家。编委会成员前后稍有变动,包括陈华寅(1904-1956),李干,彭望荃(1902-1975),马寅初(1882-1982),张欣海(1898-1972),陈炳章,金子刚,赵敏恒(1904-1961),全增嘏(1903–1984),潘光旦(1899–1967),林幽以及林语堂。这其中和林语堂关系较紧密的是全增嘏、潘光旦、林幽,他们后来都是论语社的主干成员。全增嘏是位受西式训练的逻辑学家,林语堂去欧洲期间代替他写“小评论”专栏,回来后继续和林语堂轮流隔周负责该专栏,潘光旦就更又名了,著名的优生学家,在《中国评论》负责书评栏目,而林幽是林语堂的弟弟,也是圣约翰毕业,负责《中国评论》“海外华人”专栏。

《中国评论》周报不是一份文学刊物,而是一份综合性的文化、经济、社会、时政周报。要说其成员有什么共同点,那就是他们的留洋背景及其英文娴熟能力。他们是新一代留英美派的精英代表,而留英美派在国内的两个重镇便是圣约翰大学和清华大学(当时是留洋预备学校)。林语堂不仅是圣约翰高材生,毕业后便担任清华英语教员,等于是很多留洋学生的老师。林语堂不是《中国评论》的创刊成员,但一开始便给周报撰稿,两年后开始创设“小评论”专栏。无论从任何方面讲,林语堂三十年代到上海,成为“《中国评论》周报绅士圈”的主干成员,借此平台纵横比翼、“评宇宙文章”,这就像回家一样,如鱼得水,再自然不过。

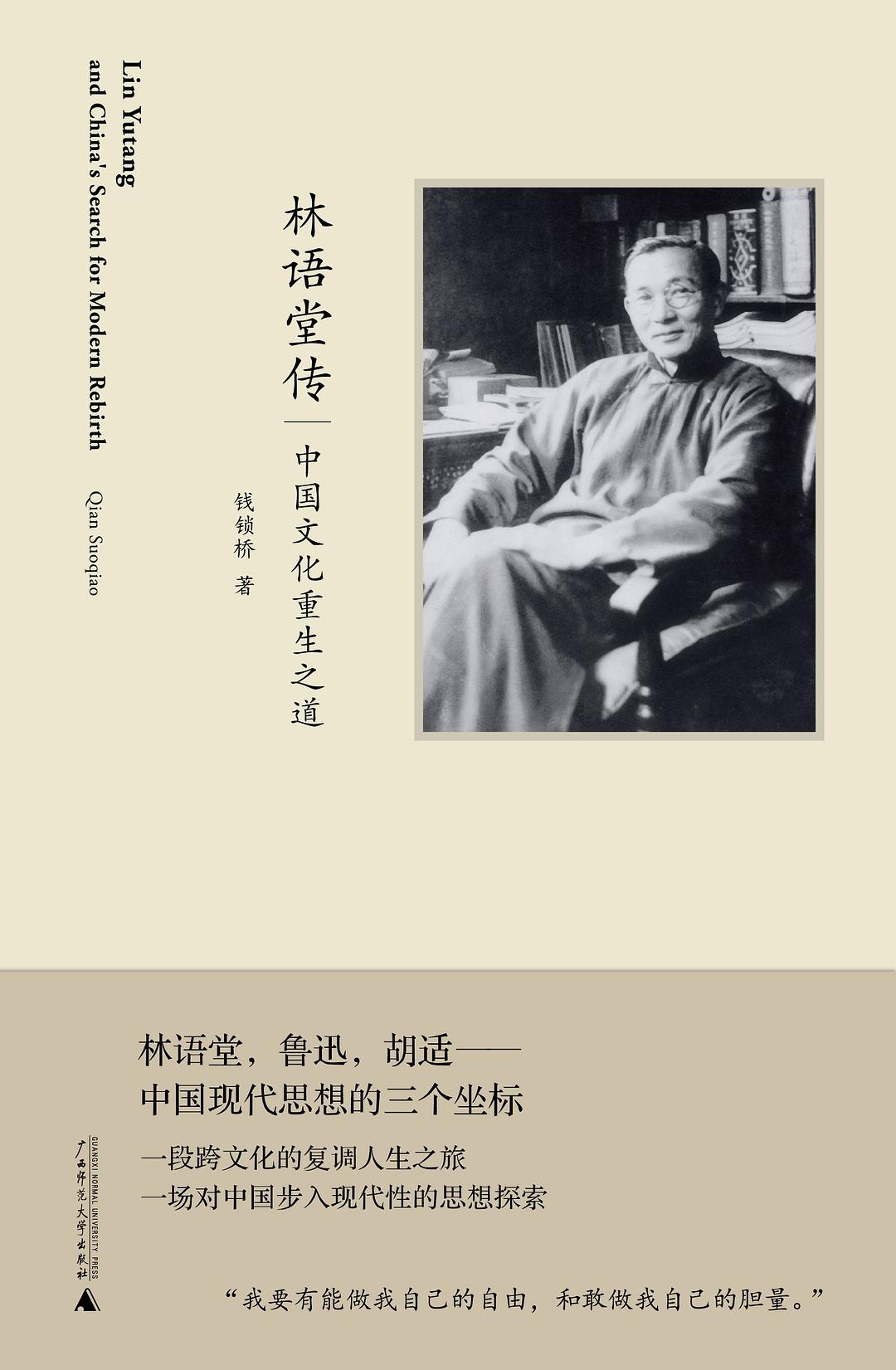

林语堂

1928-1936年林语堂在《中国评论》周报发表的文章数量很多,除了有一部双语作品中文读者有所了解,还有大量英文文章很少有人重视。在拙著《林语堂传》中我着重介绍了几篇,远非全部。“小评论”专栏一开辟,马上就成为周报一个亮点,每期周报一出,大家争相传阅,先看“小评论”今天又写什么,其中一个热衷的读者便是赛珍珠。这里得讲一下“大家争相传阅”这个“大家”是谁。这份中国人自己办的英文周报,读者群应该有两类:一是能读英语的华人,二是在上海居住的能读英语的洋人。所谓三十年代上海是个“国际大都市”,有这种读者群存在是其标志性指标,也就是说它是多语种(主要是中、英)、华洋杂居的。这和49年以后的上海相当不同。林语堂的“小评论”能够受到这群人的追捧,关键在于林氏行文的风格,按林语堂自己的话说,就是要解下领带,围在火炉边,最好再点上一支烟,把读者当成亲朋好友,和他们“倾谈”,小到苍蝇大到宇宙,无所不谈。相对于周报其它栏目,“小评论”也是最轻松、最能吸引人的。

《中国评论》周报圈的绅士群和上海左翼文人群相当不同,无论从教育背景、专业职业、社会地位、意识形态各方面来讲都不同。他们是留英美派精英,南京国民政府时期他们是政府机构、各行各业的主干栋梁,周报的创办就是要“为中国发声”。他们的政治立场基本都是自由民族主义的,虽然不要求继续革命推翻国民政府,但也并不一定站在政府立场,而是有自己的“批评”立场。周报除了“小评论”专栏外,还有社评、专题文章、艺术、事实数据、每周要闻、中文报刊摘录、外文报刊摘录、书评、海外华人、公共论坛等。其中“海外华人”栏目由林语堂的弟弟林幽负责。

林幽没有林语堂出名,但也是圣约翰毕业,英文非常好,晚年移居菲律宾。众所周知,中国的国民革命海外华人从某种意义上说是主角。但海外华人却是跨国的存在。栏目对海外华人并没有采取狭隘民族主义的态度,认定他们都是“中国人”、一切以此为归,而是尽量理解海外华人的处境,提出积极而务实的意见。比如林幽曾撰文揭露华人在新加坡英殖民政策治下所受到的种种歧视,包括教育、工作机会、商业活动、法律制度等等。但在泰国,华人状态有所不同,由于和中国关系改善,华人只要申请入籍就可获平权机会。林幽评到:“我们当然都想看到海外华人都是中国公民,但也必须为华人设身处地着想,关注他们的切身利益。”潘光旦也十分关注海外华人问题,他是位“优生学家”,他主持的“书评”栏目当然经常有这方面的介绍。我们现在很容易以一种居高临下的、后殖民批评的角度来指出“优生学”的达尔文进化论史观多么落伍。但我们也不要忘记,优生学在中国现代、在潘光旦那里是一种批评工具,对中国文化进行自我批评,而对其他“种族”其他文化则持一种开放态度,以期中国文化可以得到“优化”、中华民族可以得到再生。在此意义上,自由民族主义的立场和自由普世主义的立场是相通的,两个贯通的层面而已。《中国评论》周报所倡议的“自由普世派俱乐部”正说明了这一点。

“自由普世派俱乐部”

这里要着重讲一下林语堂职务中鲜为人知的“自由普世派俱乐部主席”一职。1930年9月13日,《中国评论》周报登了一份“在上海成立自由普世派俱乐部的倡议”,说道,虽然上海是个华洋杂居的大都市,但其实华洋两个人群很少沟通,住得也是泾渭分明的。这种状况很不健康,应该有一批人愿意跨越自己的民族、文化、语言、习俗等界限,走到一起,互相沟通,互相理解,因而倡议成立这样一个俱乐部,为跨族、跨界的思想提供一个交流的平台。这个俱乐部于1930年12月18日在上海银行家俱乐部(Chinese Bankers’ Club)举行第一次会议,宣告俱乐部成立,林语堂主持会议,并被选为俱乐部主席,另外Mrs. Lung-ch和E. T. Nash被选为副主席,Jeanne B. Perkins小姐为秘书,Rudolph Herz为财务长。俱乐部第二次会议于1931年2月4日,仍然借位于香港道的银行家俱乐部举行,形式是晚宴聚会,晚宴后由E. T. Nash副主席主持,引介当晚主讲嘉宾:吴经熊,他讲的是中西文化对法律观的不同认识,讲完后,与会者还积极参加讨论,显然很受欢迎。俱乐部应该是有约定,聚会每月一次,以晚餐形式。俱乐部3月的聚会于3月4日举行,这次换地方了,在静安寺路577号美国妇女俱乐部会所。而且我们知道这次有多少人参加:40几位俱乐部会员参加了聚会,先是社交活动,再享用自助餐,然后俱乐部副主席引出当晚主讲嘉宾:本会主席林语堂,他讲的题目是“什么是自由主义”。

这篇文章后来发表在1931年3月12日的“小评论”专栏,但没有注明这是一篇演讲稿。也有可能演讲稿是草稿,发表时有所修改,说不定还考虑了与会者讨论时发表的意见。总之,这是林语堂非常重要的一篇文章,特别是探索林语堂的思想及知识姿态问题。林语堂说,自由主义就是一种思维态度,它和保守主义对立,两者共同构成人类的精神历史。人类进步、历史上的改革都是靠的自由主义,但保守主义势力向来都要强大得多,因为保守主义是自然的、出乎人类本性。比如,林氏幽默调侃道,我们每个人在吃的方面都是极端保守主义者。美国人吃青口(mussels),英国人吃蛤蜊(clams)。他还说曾经有人劝他喝蛇汤,美味极了,但他说在这方面和你一样死顽固,不会碰的。既然自由主义是一种思维取向、知识姿态,对它所赞同或反对的内容本身往往不是太重要。比如,罗素是英国自由主义思想家,到北京来访问后对中国文化有褒奖之词。这和胡适一样,虽然胡适作为中国自由主义思想家现在极力要批评中国文化,但假如胡适变身英国人、到中国来访,也一定会对中国文化有所褒奖。也就是说,自由主义的本质就是要能够克服人类的动物本能、超越文化积淀所产生的习惯性自我保护意识,在看似奇怪的“他者”中找到合理因素,敢于超越自我,理性认识差异。这不是一下能做到的,唯一的方式是通过教育。然而,林语堂又指出,这个问题非常迫切,必须解决,因为我们正迎来一个全球化时代。现代科学文明给我们带来了一个全球化时代,林语堂说,现在的cosmopolitanism (世界主义、普世主义、全球化)还只是富人参与,但马上就会普及到穷人,不管穷富都会卷入一个全球化时代,然而我们精神上的准备会远远落后于物质上的推进。所以自由主义不是你要不要的问题,而是关系到我们人类精神上的健康乃至和平。林语堂1931年的演讲到今天2019年,你说过时了吗?

俱乐部的下一场活动于1931年4月1日举行,场地回到银行家俱乐部会所。这次演讲嘉宾请的是日本领事馆的K. S. Inui博士,讲的是日本在现代所取得的进步。他认为,就物质层面来讲,日本自明治维新以来肯定是取得了巨大的进步,但在精神层面来讲就不好说了;无论怎样,日本一直都是一个自由主义开放的民族,乐意并虚心学习外来文化,而且循序渐进,不会盲目激进。俱乐部5月的聚会换了一种形式,晚宴改成午饭,演讲换成春游。会员5月2日到南京路Sun Sun 酒店午餐聚会(Tiffin), 2点种一起去江湾逸园赏花踏春。俱乐部最后一次聚会于6月10日在银行家俱乐部会所举行,由基督教青年会E. R. Hughes做演讲,主题是“古代中国艺术中的道德”(Morality As an Art in Ancient China)。这次会议还安排了人事变动。因为林语堂准备到欧洲访问,会员一支选出吴经熊担任俱乐部主席一职,另外俱乐部秘书Jeanne B. Perkins也要离开上海,也另选了一位秘书。俱乐部荣誉财务总监朱少屏还宣布了俱乐部财务状况,收支平衡良好,有204元盈余。俱乐部宣称夏天后9月重新开始聚会活动,但似乎后来就没有再聚会。我估计有两个原因可以考虑,第一,九一八事变后政治风气为之一变,像这种跨族、跨界的思想交流平台很难维持下去;第二,像这种自发的国际公民社会组织,有一个能干的秘书很重要。Jeanne B. Perkins小姐离开上海时很多人来为她践行,她在上海相当活跃,不仅参加多个俱乐部的活动,比如美国俱乐部,午餐俱乐部(Tiffin Club),而且担任好几个俱乐部的秘书,包括自由普世派俱乐部以及国际基督教女青年会秘书。

林语堂从欧洲回国所担任的职务主要就是参与中国民权保障同盟的活动以及创办《论语》《人间世》《宇宙风》系列文学刊物,同时继续担任《中国评论》周报“小评论”专栏主笔,两周一次,因为和全增嘏轮流做。另外还有两个荣誉性的职务其实也很重要,其一就是参与创办英文《天下》月刊。这本月刊主要是吴经熊(总编)和温源宁(主编)负责,外加林语堂和全增嘏为编委。和《中国评论》周报相比,《天下》主要注重中国文学文化研究以及中西文化比较研究,是民国时期学术水准较高的一份月刊。林语堂的《浮生六记》英译在《天下》连载,把这部不见经传的作品推向世界,到现在还很畅销。另一个很少有人关注的是《西风》杂志,它是由黄嘉德、黄嘉音兄弟创办,林语堂为“顾问编辑”。黄嘉德、黄嘉音虽然属于晚辈,但和林语堂都是圣约翰校友。其实《西风》第一期于1936年9月1日出版,而林语堂8月11日离开上海去美国,但《西风》却是完全依照林语堂的理念创办,可以说是百分百的林系刊物。《西风》是一份翻译刊物,专门翻译刊登西洋杂志文章,因为林语堂认为中国文人需要学习西人怎样写文章。《西风》月刊以“译述西洋杂志精华,介绍欧美人生社会”为宗旨,创刊后便大受欢迎,而且抗战中一直没有停刊,一直到1949年,非常不容易。

赛珍珠在回忆录中曾说,是她把林语堂引介到美国,当时林语堂还是个nobody (无人知晓、无名小卒),这个说法是严重的美国中心主义视角。我在拙著中已经说明,林语堂和赛珍珠的缘分是相互的,而且林语堂去美国之前、在上海时期绝对已经是somebody,不仅在现代中国文坛独树一帜,在上海的英语世界也相当知名,这和三十年代摩登上海华洋共存的特性息息相关。

(本文原题为《林语堂与摩登上海——以“职务”为中心》,现标题和小标题为编者所拟。)