二十世纪上半叶,在日本不断以武力扩张它在中国的势力范围时,竟然也有一批怀有世界社会主义理念的日本人,冒着生命危险,暗中在进行反战、反对日本帝国主义的活动。川合贞吉就是这样的人。本文主要来自川合的三本自传体著作《ある革命家の回想》(《一个革命家的回忆》,初版于1953年)、《ゾルゲ事件獄中記》(《佐尔格事件狱中记》,初版于1975年)、《遥かなる青年の日々に:私の半生》(《遥远的青年时代:我的前半生》,初版于1979年)。这三本书对于事件经纬乃至细节的叙述和描绘,无疑都带有川合浓厚的个人色彩。但我想,把这样一个鲜为中国读者所了解、又与中国密切相关的人物写出来,在今天我们审视过去了近一百年的昔日风云时,也许能够提供更为多元的历史图景。我把整个叙述的重点聚焦在上海。

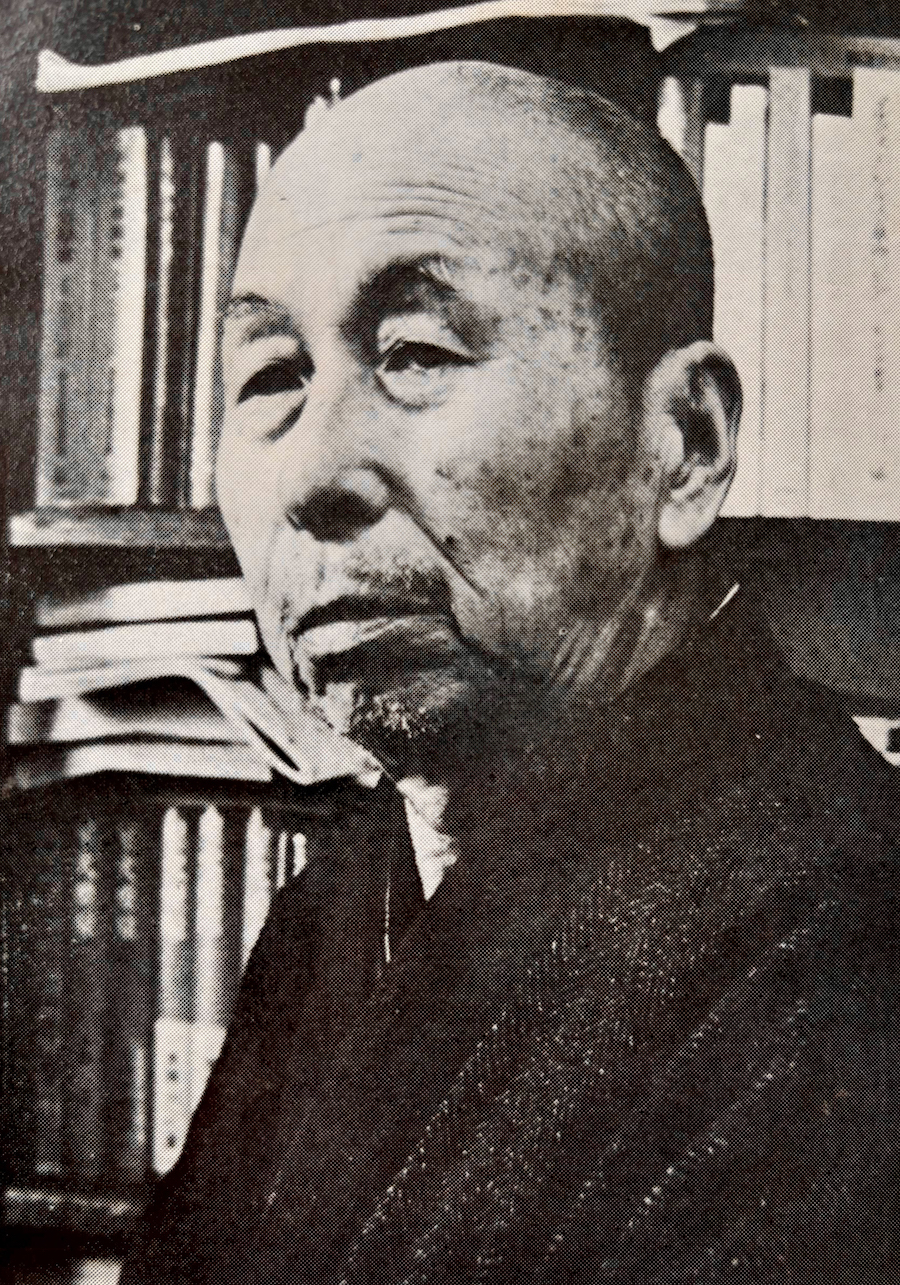

川合贞吉

三本著述

从北伐退潮的北京来到激流涌动的上海

因家庭贫穷而在少年时代被送到名古屋的姑父家里当学徒的川合贞吉(1901-1981),在学徒生涯中体验到了资本家(他的姑父)对工人的剥削和压榨,于是伺机逃脱,只身来到了东京,一边拉人力车谋生,一边在几所学校同时念书,以完成完整的中学学业,最后考进了明治大学专门科。

1921年早春的一个傍晚,他在东京神田的一所基督教青年会馆,里边正在举行由社会主义运动家和左翼文人发起的演讲会,话题直指日趋尖锐的社会问题,从此,他开始留意社会主义思想和运动。在明治大学,他读到了日本研究马克思主义经济学最有成就的京都大学教授河上肇的两本著作《近世社会思想史论》和《贫穷物语》,前者是论述18世纪以来欧洲著名的社会思想家和经济学家的著述观点,后者“以统计学的方法列举了资本主义社会的贫困状况,是一本解说马克思《资本论》的书,虽然只是一本入门级的介绍马克思主义的书籍,但这两本书,对于我来说,每一页都是金科玉律,读这样的书,真是如饮甘霖。”(川合贞吉《遥かなる青年の日日に:私の半生》,東京谷沢書房1980年,86页)

后来,他又读到了思想复杂的北一辉的著作,尤其是写于1915年的《中国革命外史》。北一辉与孙中山、黄兴领导的旨在推翻满清帝政的中国革命发生过密切的关系,他曾在宫崎滔天的荐引下加入了中国同盟会,辛亥革命爆发后,应黄兴、宋教仁的要求,立即赶到汉口应援,以后在中国沉潜近三年,研究中国问题,一度被日本当局强令返回日本后,又再度来到中国,写成《中国革命外史》。这本书点燃了川合对于中国的兴趣,他后来自己说:“(读了这本书之后),我第一次对中国问题产生了兴趣。”(同上,94页)这时,日本的革命运动,一方面由于官方的强烈镇压,另一方面由于内部的分裂,重新又陷入了低谷。倒是在大海西面的中国,北伐军一路呼啸北上,攻克了长江沿岸的诸多城市,最后在1927年4月占领了上海。川合觉得日本的改造或革命都已希望渺茫,不如自己转换一个更大的舞台,到中国去施展拳脚,这也差不多是很多日本浪人来到中国的主要动机。他自己说:“在劳工运动上失败了的我,对日本一切的运动都已心灰意冷,我终于下定决心,将自己投身到硝烟升起的中国革命中去。”(同上,192页)

1928年2月下旬,他设法筹措了经费,从神户登上了开往大连的“贝加尔丸”。几天后,轮船在寒风瑟瑟中靠上了大连的码头。大连这座城市,那时已经十分像样,但他觉得这里不像真正的中国,日本话在这里畅通无阻。于是他决定去北京看一下。这年7月,北伐军攻占了北京城,一夜之间,五色旗变成了青天白日旗。川合也兴奋地跑到街上,拉了一个叫饭森的日本人做翻译,到天安门前去听国民党要人的演讲会,他见到了先后演讲的邵力子、李宗仁。他们还受到了北伐军总司令部的参谋长、日本陆军士官学校毕业的张群的接见。

这一年在北京与中国人的比较深入的一次交往,在很大程度上改变了他对当时中国的认识。他所居住的鹫泽公馆的附近,有一座四合院的大宅第,曰王家大院。通过英文和笔谈,他与浙江出身的王家大公子渐渐熟稔起来,某天进入大院,还结识了住在院内的衣服上别着国民党党徽的其他几名青年,这几名青年都对国民党表示了失望和批判,并向他介绍了中国共产党的现状,表示真正在中国展开革命的,只有中国共产党。川合从中了解到,他们几个人当年是以中国共产党的身份加入国民党的。听了他们一席话之后,川合写道:

在这之前,我对于中国的革命,只有一点粗浅的知识。……现在,从这些中国的青年革命家的口中,我第一次知晓了中国共产党,以及国民党内部的情形,我更进一步地认识到了自己的无知。我对自己迄今为止只是凭借了一些观念性的思想和单纯的热情而对中国革命产生憧憬,感到十分羞愧。由此我了解到了中国革命根本还没有完成,我今后在革命中还可以发挥很大的作用,我对后一点暗中感到窃喜。(同上,276页)

他在北京一边学习中文,一边与一群具有左翼倾向的日本青年交往。但是北伐退潮后,首都从北京改成了南京,各种政治力量纷纷离开北京。他决定南下,前往政治激流涌动的上海。1930年7月初,他从天津坐轮船驶入了长江口:

长江之水,实在是浩浩淼淼与天相连,天与陆地相连,水陆空合成一体,将在江上行驶的轮船包裹了起来。在这一片大自然中,天津丸也成了一个点,朦朦胧胧地在一片烟雾中幻化了。我口中吟诵着朱放的诗句,对于自己颠沛流离的生涯,不免升起了几许哀愁。当年宫崎滔天在初次进入上海时,涕泗泪流,恐怕也是因为见到了这滔滔的长江之水而感慨万分的缘故吧。轮船不久进入了黄浦江。这里人口四百万的现代都市、大上海的高楼大厦吐露着烟霭,在云中高高耸立。就这样,一艘从华北驶来的小小的轮船天津丸,在这位于封建的中国一角的现代都市、帝国主义列国的牙城的码头上,静静地靠了岸。(同上,319-320页)

斗争联盟

川合到上海后,先下榻在吴淞路上的日本旅馆“辰巳屋”,后来通过他北京时代的朋友、此时已在上海的小松重雄,认识了专门研究中国问题的田中忠夫和左翼翻译家、妻子是日本人的广东人温盛光。经由温的斡旋,到达上海的第三天,川合和小松从“辰巳屋”搬到了施高塔路(今山阴路)临街的一个白俄音乐家房子的三楼上。这一年的9月初,川合为了一点琐事与房东的白俄音乐家发生了一点争执,于是就与小松一起搬了出来,迁居到田中也住在那里的温盛光的家里。

几天以后,川合在田中的书桌上,看到了一份毛泽东的《湖南农民运动考察报告》的印刷品。此后,川合与小松又在这里读到了已成了日报的用桃红色纸印刷的中国共产党的机关报《红旗》,密切注视着这一时期中国共产党的动向。到了上海不久,川合就给在北京的一批日本朋友写信,告诉他们上海的情况已经非常紧急,叫他们立即南下上海。8月下旬,副岛、手岛首先来到了上海。于是他们就在温的家里,组织了一个研究会,由温的朋友、共产党员王学文担任指导。后来,王就成了他们在上海的左翼活动的主心骨。

徐州出身的王学文(1895-1985),1910年去日本留学,1913年考入地位很高的(东京)第一高等学校预科,1921年考入京都帝国大学经济学部,师从河上肇教授,从本科到研究生。1927年学成回国,加入中国共产党,不久就与中央特科建立了工作联系,开展情报和调查工作。大革命失败后,一度转往日本和台湾,1928年回到上海,加入后期创造社,1930年加入左翼作家联盟,不久发起成立社会科学研究会,任中共党团书记。川合他们与王学文认识的时候,王正处于这样的地位。

田中那时在主持日文的《上海周报》,报社位于今天四川北路多伦路北部的永安里,川合和小松也为《上海周报》写稿,获得一点零花钱。川合觉得自己也不能一直在温家做食客,就在这年的9月底搬进了上海周报社,主要为周报写稿,每周一次到温盛光的家里,去参加研究会的活动。1930年10月中旬的某个星期日,在研究会结束时,有位姓姜的(川合后来在《佐尔格事件狱中记》日文版第138-139页中说明,姜实际的姓名是蒋文来,是中共反帝委员会和外兵委员会的核心成员)提议,不能老是这样坐而论道,也应该参加实际的斗争。王学文和大多数人都表示赞同,川合建议把这个团体的名称冠名为“日支斗争同盟”,这里的“支”是指中国。研究会成员的田中忠夫、温盛光、船越寿夫对实践活动抱消极的态度,后来就离开了这一组织。川合后来在《一个革命家的回忆》一书中,用文学的笔触描写了这一组织的一次活动,译述如下:

上海北四川路的北端,在通往日本海军陆战队道路的一个丁字路口的尽头,有一条沥青路面的狄思威路(现溧阳路),在黑暗中蜿蜒伸展,闪烁出黑色的幽光。这条路上,刚才有一辆巡逻的卡车开过,车上是戴着头盔、佩着枪弹夹子、带着手枪的工部局的英国人和印度人巡捕。日期是1930年11月7日(十月革命的发生日)。沿街是日本料亭“月廼家”庭园深沉而长长的墙垣。为了演习,每天早上都会有日本陆战队的士兵们被运送到墙垣前来。现在,这面墙上,有两个人影,就宛如壁虎一般紧紧地贴在上面。过了一会儿,街对面的树荫间,有一支点燃的香烟,以烟头的光亮,在空中划出了弧线,然后被丢弃了。与此同时,在墙垣左右两端的人影,同样用烟头的火向左右晃动。就在这一瞬间,贴在墙面上的两个人就迅速动了起来。墙面上被迅速地用煤焦油写上了半身大的字体。

打倒日本帝国主义

与中国的苏维埃人握手

把枪头转过来,推翻资本家和地主的国家

中国共产党万岁

工农兵万岁

日支斗争同盟

把这些文字写完后松了一口气的,是同志手岛博俊和西里龙夫。……整个活动约持续了十分钟。之后,大家迅速散去,手岛和西里,立即把手套和煤焦油、毛刷子扔进了墙内,就这样快速地消失在了黑暗中。

而在这之前的一天晚上,西里与自己的恋人在陆战队大门前慢慢走过,在岗哨面前装出很亲热的样子,以吸引他的注意,就在这一瞬间,川合与小松就趁机闪到里面,散发了反战的传单。

日支斗争同盟等的这些活动,多少也是有点受到当时中共李立三城市暴动路线的影响,后来李立三的路线在中共党内和共产国际中都得到了一定程度的清算,斗争同盟的活动,也就没有再进一步展开,虽然营造了一定的声势,但毕竟,这是要冒很大风险的,而真正的实际收效,恐怕也没有期望的那么大。月廼家的围墙上涂刷标语的事情发生后,上海日本领事馆的警察(那时有一支相当规模的警察队驻扎在上海)立即表现了高压的态势,他们首先把目光盯上了东亚同文书院。恰好,进入1930年12月的某一天,有四百五十名日本海军士官的候补生到同文书院来参观,站在校门口的几名该校的学生把一个写着“礼品屋”的大信封递给他们,里面都是反战的传单。这件事立即惊动了上海的日本警察当局。他们立即突击搜索了学生的宿舍,抓捕了三十余名学生,其他还有不少人被卷入其中,一部分被逮捕,一部分立即逃离上海或隐蔽起来,原先的组织功能受到了严重破坏。

川合本人则紧急离开了上海,到北京去暂避。

与尾崎秀实、史沫特莱和佐尔格的相识

1931年春天,迁居到北京大学附近的京兆公寓的川合的住所,一天突然有一个二十七八岁的青年人翩然来访,说是来传达上海的姜同志的话,请他回上海重新活动。于是,5月中旬,川合离开了北京又来到了上海。

回到上海后,川合继续为《上海周报》写稿,对当时的中国政治形势进行分析和评论,同时等待中共组织的联系。这一时期,他住在宝山路的一处民宅内,周边住的都是中国人。这时,日本关东军在日本当局的默许下,策动了九一八事变。此时,川合通过街头联系,已与中共成员姜取得了联系,姜在北四川路上的永安小学安排了一个房间,10月10日左右,川合去那里见了他,上海东亚同文书院中西功也在。姜对川合说,党有重大的任务交给你,党对你很信任,但今天在这里说话不方便,你明天再来吧。要向你介绍一个日本人。一切你与那个人商议了以后决定吧。

翌日川合如约而去。坐在那把快要坏了的椅子上,用锐利的目光盯着门口,看进来的是谁。这时,一个身穿法兰绒长裤、藏青色上衣的男子笑眯眯地进来了,手里拿着一罐罕见的英国香烟。这就是时任《朝日新闻》驻上海记者的尾崎秀实(1901-1944)。他见到川合说,不好意思,给你提出了冒昧的要求。川合之前曾见过尾崎,在《朝日新闻》的上海记者大西安排的餐叙会上,当时川合还以为尾崎不过是一个八面玲珑的左翼的同情者而已。此时,川合心里想,说得神神秘秘的日本人,原来就是尾崎啊!

他用一双细小的、充满知性的、目光锐利的眼睛瞥了我一眼后,脸上出现了可爱的笑容。

我对他简单地说了一句:

“不知道我能为你做点什么。”

这时,他省去了客套冗言,简单地对我说了一句:

“你的情况我已听说很多了。那么,明天下午一点,我们在邮局旁边见面吧。”

然后与姜简单地说了几句话,就离开了。

……

我那时做梦也没有想到,我与尾崎的这一瞬间,竟然决定了我与他一路成了漫长命运中的同伴,直到他死去。人的命运真是不可思议。(川合貞吉《ある革命家の回想》,東京徳間書店1987年,78页)

这里的邮局,应该是1924年建成的位于四川路桥北堍的上海市邮政局,该大楼至今仍然巍然耸立着。继续译述川合本人的回忆:

翌日,从半夜起下了一点雨,乳白色的天空,阴阴的。我按照指定的时间和指定的地点,站在邮局入口的旁边。

不一会儿,尾崎出现了。穿着那时上海流行的皮大衣。汽车、电车和行人不停地在街上来往穿梭,熙熙攘攘。在一片喧嚷中,一辆有车篷的汽车停在了我们面前。就在我略感惊讶的时候,车门打开了,一位戴着赛璐珞框眼镜的、长相有点恐怖的外国女性,向我们招手。一双像鹰一般的眼睛,令我印象深刻。

尾崎用眼神催促我上车。汽车驶过了苏州河,来到了南京路。然后来到了一家很大的中国菜馆前停了下来。那个外国女性先下了车,一个人走在前。是一个个头很高的女人。手里拿着一根短短的手杖。穿了一套有点咖啡色的上下套装,手里甩动着手杖,走进了饭店。(同上,79页)

这家餐馆店名叫“杏花楼”。史沫特莱走到众多包房的里面的一间,推开只有中间一段的门,走进了狭小的房间。房间内暗暗的,虽是白昼,依然点着灯。

在电灯的映照下,对着外面的左侧,坐着一个男人。有点长长的面孔,脸上有深深的皱纹,茶褐色的头发,锐利的眼睛……。初看上去,年龄大概有五十左右。(我事后知道,女的叫史沫特莱,男的叫佐尔格。那时,我都不知道有史沫特莱这个人的存在)

四个人互相握了手。一切都在不言之中了。到了此时,已经没有询问对方姓名的必要,也没有告诉的必要了。一切都在于直感和信任。只是要在日益激烈动荡的世界形势中,以生命来守护人类。当然,我不觉得这两个外国人是为英国或是美国服务的。今天共产主义的国际组织,就只有“共产国际”了,我们只要按照共产国际的命令来行动就好了。因此,在这里,我只要了解我的任务就好了。我只要正确有效地行动就好了。我抑制住内心的激动,静静地与尾崎一起并排坐在那个男子的面前。房间很小,四个人面对面坐的时候,连侍者进来的空间也没有了。与房间的狭小不相称的很大的大理石的桌子上,不一会儿端上来了几种广东菜,象牙筷。史沫特莱拿起了葫芦状的老酒酒壶,给我们一一斟酒。

佐尔格开始用英文问我说。

“你在华北、东北(原文是满洲),有很多熟人和朋友吗?”

“也不是很多。在北京,有我组织起来的同志,也有熟人。在东北,有我的一些北京时代的朋友散在各处。”

“你现在立即可以出发到华北和东北去吗?”

“可以。”

“情报与新闻记者一样,一般的情报就可以了。我特别希望你留意一下日军进攻西伯利亚的动向。”

“联络方法是?”

“请你具体与尾崎商量一下。”

“我不知道我能做得怎么样,但我试试看。”

“预定时间最多两个月,到时候就请你回来,直接向你面询情况。但请你每周务要给我们一次书面报告。”

他讲得不够清楚的地方,尾崎就进行了补充说明。

佐尔格和史沫特莱好几次用德文进行了交谈。然后尾崎用英文说了对于满洲事变(九一八事变)的情况判断,也说到了上海事态的发展。好像还说到了停泊在上海的英国军舰及其性能等。我对英文对话还不能完全听懂,一半是自己推测的。那时,我得到了一张一百美元纸币的旅费。

佐尔格以严肃的口吻用英文对我说:

“一步一步,走向未来。”

他紧紧地握住我的手,握得我手都发麻了。我异常紧张,都忘了菜和酒的滋味。

我和尾崎怀着兴奋的心情,走在南京路上。远远的从黄浦江上吹来的风,使人脸颊上感到一阵快意。两个人走进了一家巧克力店,紧张的心弦才松了下来。

这时天渐渐黑了,店堂里只有两三个客人。面前是侍者端来的柠檬茶,我们俩互相对视了一下。

尾崎说:“他们应该不是为帝国主义服务的。”

我回答说:“无论从行为动作上来看,还是判断情况的方式来看,我觉得是自己的同志啊。”

“那个英语,既不是英国口音,也不是美国口音。”

“那么,是俄国人的英语吗?”

“怎么说呢……”

从尾崎的这番话来看,好像他也不很清楚这两个怪怪的外国人的真面目。只是相信,他们来自一个正确的组织,与我们的目的是相同的组织。这个组织,想要通过这次行动来考验一下自己的能力。我说了一句:

“他们是共产国际么?”

尾崎笑道:“就没有必要如此的追根问底了。你就相信我吧,好好干!”

尾崎的眼睛里充满了热情。

“好!”

我紧紧握住了尾崎伸出来的手。(同上,80-83页)

川合在中国东北的情报收集活动,限于篇幅,这里略去不述。1931年12月上旬,他奉命又回到了上海。下了船,立即去了施高塔路上的尾崎家里。尾崎微笑着与他握了手,说了几句慰问的话后,关照他立即写一份报告,报告的要求有三点,第一,这一条情报是哪里获得的,写清楚;第二,获得的情报如实写出,不要夹带私见;第三,在最后写上自己的分析和评论。于是,川合就在尾崎家里,写了一份几十页的报告。尾崎收取了报告书后,对他说,之前所有的邮件都收到了,上海方面对你很感谢,你现在可以离开了,明天傍晚再到我家里来一次。

翌日傍晚,川合又去了尾崎家。然后一同外出,在路上叫了一辆汽车。

汽车在喧喧嚷嚷的夜晚的街上行驶,从北四川路越过了苏州河,从南京路来到了法租界的街区,开到了静安寺路外的某条路上的一幢七八层楼公寓的附近,尾崎舍弃了汽车。夜色渐浓,霓虹灯很美丽。(同上,123页)

尾崎望了一会儿楼上。然后催促着川合进了公寓,坐电梯达到了四楼。川合在回忆录中写明,这里是上海万国储蓄会公寓。地点在静安寺路(南京西路)外的法租界。

电梯到了四楼,我们下来,在某一个房间的门前,敲了门。

门马上打开了,出现了史沫特莱女士。……她立即端上来一套咖啡具,给我们倒上了热热的咖啡。……柔软的低垂下来的红色的窗帘,立地灯散发出来的柔和的光亮,仿佛陷入在沉思中的一对瞳子,总让人觉得,这是一双忧郁的眼睛,掩藏了理智的眼睛,也是一双充满的战斗精神的眼睛。她掏出了有过滤嘴的美国香烟,自己一支,还递给了我们俩。不一会儿,佐尔格走了进来。(同上,124页)

在紧紧握手之后,四个人围着桌子坐了下来。尾崎已把川合的报告书翻译成了英文,并且用英文做了概说。佐尔格非常认真地倾听着,史沫特莱则把包括内蒙古东部在内的中国东北地图摊开在桌子上,并根据话题,一一点出来进行了说明。随着话题的深入,佐尔格的神情也越发严肃紧张起来。

后来,四个人又在极司菲尔公园(今中山公园)内进行了一次会谈。然后,他又踏上了北上的行程。

尾崎秀实

史沫特莱

佐尔格

在“一·二八事变”的风云中

1932年1月28日午夜,日方向中国守军发起挑衅,战火在上海燃烧起来。这就是后人所称的一·二八上海事变。川合于战争爆发的第三天,即1月30日凌晨,乘坐奉天丸从东北抵达了上海杨树浦码头。他想要去施高塔路上的尾崎的家里,与他接上联系,但北四川路一带已成了战场,当晚,在吴淞路上的一家日本小旅馆“横滨馆”内住了下来。翌日早上,川合还是想要与同志接上关系,冒着枪林弹雨,小心翼翼地来到了永安里122号的《上海周报》社,果然还有同志在,并获知,尾崎现在临时居住在日本旅馆“万岁馆”里。

当天夜晚,川合去万岁馆访问了尾崎。尾崎告诉他,他已接到了报社的调令,过两天就要回日本了。川合对他说,他明天一天在横滨馆等他的消息。

翌日晚上,川合与尾崎一起,从北四川路的日本人守卫区,突破了一道一道的各种防线,来到了联络点的外滩。川合的手臂上,戴着《满洲日报》的臂章,尾崎戴着《朝日新闻》的臂章,像是战地记者的模样,口袋里却藏着重要的报告。从外滩大厦鳞次栉比的这一边向江边望去,有一个高个子,在淅淅沥沥的雨点中向他们扬起了手。川合认出了是佐尔格。他大步流星地穿过马路走到了他们这一边,彼此不说话。佐尔格走在前,他们跟在后边,无言地拐进了北京路,街角上,一辆汽车正等着他们。他们上了车,汽车在深夜的雨中向法租界驶去,来到了史沫特莱居住的公寓。史沫特莱从打字机前飞奔过来握住了川合的手。佐尔格也拍拍川合的肩膀,与他紧紧握手。四个人围在地图前,就川合报告的情况,热议到了夜阑人静。佐尔格赶在天亮前回去了。川合与尾崎就和衣在史沫特莱的床上小睡了一会儿。

暂时先回去的佐尔格,在八点左右又过来了,就今后的行动进行了商议。佐尔格希望尾崎能继续留在上海,哪怕辞去《朝日新闻》的工作。尾崎没有答应。佐尔格要求川合再次前往东北,然后在3月25日前回到上海,川合可将报告直接寄到佐尔格的私人信箱,并告诉了他信箱的号码。

在尾崎回国的前一天,川合与他一起察看了战场。川合原来居住的日本海军陆战队所在地西侧的宝山路,已经化为一片灰烬,废墟上还冒着几缕白烟。施高塔路上的日本女子学校前,凄惨地竖立着日本战死者的墓牌。他们既为死去的日本士兵的家人感到心痛,又为中国军队和人民的浴血抗战的英勇精神大为感动。尾崎给川合讲述了昨天见到了十分惨烈的一幕,最后他充满力量地对川合说:“你要记住,重要的是,即使到了最后一刻,也不要放弃希望!”

他后来身陷囹圄,受到了死刑的宣判,但直到最后的瞬间,都一直没有放弃希望,忍受了所有的耻辱,竭力想要活下去。

后来,我把他的这句话,记在笔记本上,当作自己的座右铭。……尾崎的这句话,在我后来三次遭到逮捕的时候,在我与官宪的斗争中,给予了我多大的勇气,让我在生死之际得以活了过来。(157-158页)

川合按照佐尔格的要求,再度前往东北,在那里的工作告一段落后,于3月24日中午坐船回到了上海,暂时住宿在《上海周报》社。根据与佐尔格的约定,25日下午一点,川合准时去了福建路附近的一家名曰Yellow Jaket的餐馆,等了好久,结果佐尔格没有出现,直到第三天,佐尔格来了。川合内心一阵激动,两人紧紧握手。佐尔格告诉他,所有从北京、天津及东北寄给他的信件,都收到了。

1932年5月的某一个傍晚,川合去朝日食堂吃晚饭,日本领事馆的警察也常来这里吃饭,这里甚至被称为领事馆警察的御用食堂。结果这一天,川合突然被特高课的几个警察夹住,然后被带到了领事馆警察署,几次审讯之后,被关押在五号牢房里。二十五天之后,6月上旬,他被放了出来。应该是内奸告发了他,但是警方缺乏确凿的证据,最后仍是获得了自由。后来他得到佐尔格的指示,可以回日本去,到了日本后,与尾崎取得联系。他从佐尔格那里获得了一笔钱。

1932年7月下旬,川合贞吉登上了驶往神户的长崎丸,他在甲板上,对着渐行渐远的黄浦江两岸,深情地说了一声:“再见啦,上海!”

回到日本后,他与尾崎又建立了联系,两人时相交往。1941年佐尔格的间谍案终于东窗事发,10月15日尾崎最先被逮捕,佐尔格是在稍后的18日遭到抓捕。川合则在10月22日也遭到逮捕,被判刑十年。被此案牵连而先后被捕入狱的总共有二十四人。佐尔格和尾崎于1944年11月7日同一天被处以绞刑。今年恰好是佐尔格与尾崎遇难八十周年。

川合本人在日本战败后的1945年10月10日,根据占领日本的盟军总司令部的指令,作为政治犯获得了释放。之后他与尾崎的同父异母兄弟尾崎秀树一起发起成立了“尾崎-佐尔格事件真相究明会”,试图将这一事件的来龙去脉弄清楚。除此之外,他埋头著述,出版了近十本书,其中的《一个革命家的回忆》《遥远的青年时代》《佐尔格事件狱中记》,记录了他波澜壮阔的一生,但一直存在着对他质疑的声音。川合后来的言论,一直是反对帝国主义、反对资本家的社会主义论调,他自己也一直以革命家自居。

但是,2007年,美国国立档案记录管理局根据2000年制定的《日本帝国政府情报公开法》,对相关文献进行了解密,根据解密的文件,川合在战后不久,曾经为占领日本的盟军总司令部(GHQ)参谋第二部(G2)服务过,有人甚至认为他是美军的间谍。一桥大学的加藤哲郎教授对解密的文件进行了挖掘和解读,并在2014年出版了一部著作《佐尔格事件——被颠覆的神话》,对川合曾是美军间谍的事实进行了揭露。

事实是,基于冷战格局的逐渐形成,参谋第二部(G2)和美国民间情报局(CIS)对佐尔格-尾崎事件抱有浓厚的兴趣,组成了以威洛比(C·A·Willoughby)为首的调查团,依据文献和证人口述,在1949年出版了《红色谍报团的全貌:佐尔格事件》。在进行这项调查时,美国占领军注意到了川合贞吉,在1947年9月开始了对他的暗中调查。美国的这份报告涉及史沫特莱与佐尔格的关系,史沫特莱对此提出了抗议,说是无端的诬告。于是美国占领军当局就史沫特莱与佐尔格的关系,在1949年2月16日对川合进行了讯问,从川合的口中获知了详实的证据。在强烈排共的麦卡锡主义兴起的1950年,史沫特莱陷入了颇为窘迫的境地。

川合对美军所说的那些内容,在他1953年出版的《一个革命家的回忆》中,都有很详细的展开,他向美军所供述的,并无任何污蔑之辞,也不存在告密,他也并没有因此而成为美军的情报人员。但他收取了美军的报酬,这总是有些不光彩。当然,他之前为佐尔格工作,也都有收取经费和报酬的。也许,因此,川合认为自己为美军提供了服务,收取一点报酬也是应该的,毕竟他并无固定的收入来源。

川合自他青年时代起,就一直主动靠近劳工阶级、共产主义和共产党,并积极参加了诸多左翼运动和活动,为此他曾多次入狱并被判处长期徒刑,但他从来没有在组织上加入过共产党,也没有明确表示他坚定地信仰共产主义。但他是一个左翼人士,这一点应该没有歧义。从气性和行为上来看,他身上更多地还留存着近代日本“大陆浪人”的气息。