一

人口迁移的成因

改革开放以来,中国城市化水平迅速提高,大量人口从农村向城市转移且呈现出从西部向东部迁移的趋势,即人口迁移主要发生在贫困农村和沿海发达城市之间。

●从政策的角度来看:

户籍制度的放开降低了城乡流动的门槛和障碍城乡差距较大的社会保障体系,更吸引农村人口进城,享受更高质量的生活。土地制度改革导致土地占有量较低的农村居民迁移的趋势更大。

●从经济的角度来看:

家庭联产承包责任制的实施以及土地集约化比例的不断提升,提高了生产效率,也意味着生产力在一定程度上提高了,但也造成了劳动力的过剩。因此,剩余劳动力的流出已逐渐成为主流趋势。随着市场经济的逐步建立,城市发展对廉价劳动力的需求增加,农村剩余劳动力愿意选择到城市工作,获得更好的收入和就业。

●从文化的角度来看:

城市的教育资源和教育质量优于农村,农村居民及其子女更倾向于选择城市的学校接受教育。

这三个维度对城乡迁移有正向、负向和中性的影响,本文的第三节详细阐述了这三个维度。本文的目的是讨论影响中国城乡迁移的推-拉因素,分析农村人口选择向城市迁移的原因。第二部分着重分析了中国城乡迁移的一般特征。第三部分从人口、经济、政策和文化四个宏观角度对城乡迁移决定因素的文献进行综述,为进一步研究提供依据。

二

人口迁移的特点

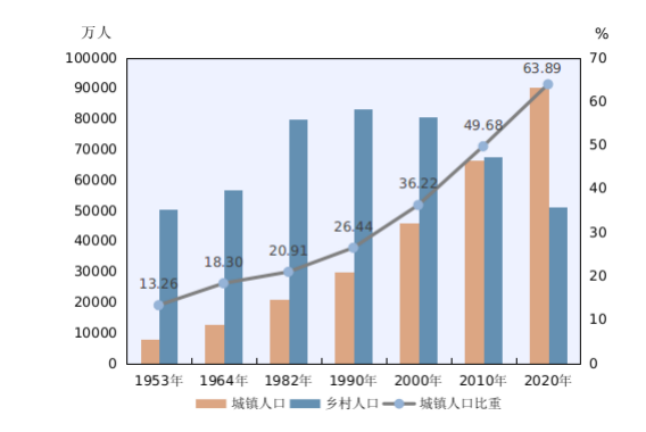

2000年第五次全国人口普查(国家统计局,2000)显示,中国已经迁移了超过1.4亿人(占全国人口的11.6%),这表明中国已经进入了一个迁移时期。总人口、城镇化和农村人口比例汇总见第七次全国人口普查公报(国家统计局,2020)。在全国人口中,901,991,162人(63.89%)生活在城镇,50,97,7562人(36.11%)生活在农村。与2010年第6次全国人口普查相比,城镇人口增加236,415,856人,农村人口减少164,361,984,984人,其中城镇人口占比上升14.21%。人口继续向少数核心城市集中,近10年深圳、成都、广州年均常住人口增长超过55万,郑州、西安、杭州、重庆、长沙等城市年均常住人口增长超过30万。

改革开放以来,我国人口的城乡迁移呈现波动上升趋势。地区间经济发展水平和教育水平的不平衡决定了人口从农村向城市迁移、从欠发达地区向发达地区迁移的基本流向。分地区看,2000—2010年,东部人口比重上升2.38%,西部人口比重上升0.96%,中部人口比重下降1.07%,东北人口比重下降0.22%。2010—2020年,东部人口占比上升2.01%,中部下降0.9%,西部上升0.41%,东北部下降1.23%,东部人口占比持续上升。人口继续向南部和东部集聚,呈现自北向南、自西向东的趋势。

由以上数据可以看出:从时间上看,我国城乡人口迁移呈现波动上升趋势,人口数量逐年增加;从地域上看,中国人口迁移呈现从贫困农村向核心城市迁移、从自西向东部迁移的趋势。

三

理论综述

01

推-拉理论

推-拉理论解释了人口迁移的原因。该理论认为,人口流动的驱动力是由出发点的推力和进入点的拉力组合而成的。拉文斯坦(1885)提出了人口流动的主要定律,他的开创性研究是实证分析的一个模型。后来的学者发展了他的研究,他提出的迁移定律被认为是推-拉理论的原型。推-拉理论指出,在外向区域和进入区域都存在拉力和推动因素,还有第三个因素,即中间障碍。人口迁移是推力、拉力和阻力三种因素综合作用的结果。该理论在前人研究的基础上对人口迁移理论进行了历史总结,为后续城乡迁移研究提供了框架。

02

经济因素

(1)生产率

技术发展提高了农业生产率,但同时也存在着大量的剩余劳动力。在人民公社制度下,激励机制的扭曲导致了生产效率低下和农民生产不足的问题,劳动力还没有过剩。随着农村经济体制的改革,政策激励鼓励生产,这意味着农村生产力显著提高。在生产力提高的同时,农村劳动力约有三分之一过剩。生产力的发展影响了城乡产业结构的变化。从改革开放到21世纪初,农业生产率的增长速度高于其他行业。农村产业结构由单一的农业生产转变为第三产业综合发展。农村非农业乡镇企业增加值是农业增加值的两倍。综上所述,上述变化为农村劳动力向非农产业转移以及向城镇转移创造了必要条件。城市化需要大量廉价劳动力,城市的工资和社会福利是农村劳动力迁移的动力。

在实际社会生活中,不仅存在“行政主导的二元结构”,也存在“市场主导的二元结构”。中国经济改革开放以来,农村非农业产业的发展和城市经济的快速发展吸引了大量农村剩余劳动力。在过去的三十年里,城市经济的快速发展吸引了大量的农村剩余劳动力。只要工业部门的工资高于农业部门,就会有隐藏的剩余劳动力从农村稳定地流向城市。工业化和城市化需要大量的外部劳动力,生产力发展的需要和工资差异是劳动力迁移的驱动因素之一。

城市化的驱动力通过三个指标来衡量:人均国内生产总值(GDP)、工业增加值占比和非农业化率。在对1978—2001年人均生产总值与非农业化率之间的关系拟合分析后可以看出,农村人口的就业率与城镇化率之间存在线性关系,人口城镇化水平每提高1%,农村人口的就业份额就会提高0.44%。总之,生产力发展提高了农业生产力,加速了城市化进程。城市化对农村劳动力的推动表现为国民收入水平的提高。受消费结构变化和需求结构拉动对农村剩余劳动力转移的影响,第三产业的出现吸收了大量农村劳动力。随着科学技术的进步和生产力的发展,在完成农业生产的同时产生了大量的剩余劳动力。由于较高的工资水平和就业,剩余劳动力会选择离开农村到城市发展,这反映了生产力发展对农村的带动作用。

(2)城乡收入差异

利用2000年人口普查数据,对人口流动与市场化的关系进行分析时可以看到,城市劳动力市场的就业状况和城乡收入差距是城乡迁移的决定因素。

城乡隔离的“二元经济模型”导致劳动力市场隔离,导致城乡之间的效率损失和收入不平等。这种隔离可能会阻碍劳动力的有效分配和实现劳动力流动的充分好处。城乡市场隔离会加剧发展失衡。城乡收入差距与城乡迁移规模显著正相关。随着市场化进程的推进,经济原因对移民的作用变得更加明显,迅速扩大的城市收入水平为农村移民提供了强大的”吸引力”。劳动力流动使贫困农村家庭有可能参与城市劳动力市场,获得比传统家庭农业更高的回报。考虑到中国正处于工业化中期,虽然城市中存在失业问题,但大部分农民工仍然能够找到工作。

通过比较近三十年上海的城市和农村工资水平,实证分析了中国二级劳动力市场的收入差异。20世纪80年代和90年代初,农民工进城人数开始急剧增加。然而,在职业成就和工资方面,农村工人与城市农民工的待遇有所不同。所使用的数据集来自于在上海进行的两次调查:上海流动人口调查(FP)和上海常住和流动人口调查(RFP)。FP调查中的农村移民与RFP调查中的城市居民进行了比较。对于城乡移民的职业分布、工作时间和收入,我们采用Brown et al.(1980)的职业成就模型,并对其进行分解应用。职业成就方程包含的自变量为年龄、学历、其他培训、婚姻状况、子女数和性别虚拟变量。该方法将城镇居民和农村移民之间的平均收入差距分解为四个组成部分。通过模型分析可知,农民工不仅从事低端工作,跨工种收入较低,而且在住房和其他社会福利方面也处于相对劣势。农民工不仅从事较低端的工作,而且在每个工作类别中工作时间更长、收入更少。平均而言,农村移民每周比城市移民多工作14个小时。他们的月平均收入仅为城市居民的61%。

考虑到农民工与城镇居民工作时间的差异,工资差距更大。农民工的平均时薪是城市居民的48%。有学者认为,城乡收入差距越大,人口迁移规模越大;同时也有学者认为,城乡收入差距的扩大会限制人口迁移规模。流动人口和流入人口在不同职业上的分工会提高地区的生产率,同时更大程度地提高流入地区的工资水平,从而进一步扩大城乡收入差距。

以托达罗模型(Todaro model)为理论基础,实证分析1978—2003年中国城乡人口迁移的规模时,发现城乡实际收入差距的扩大限制了农村人口向城市的长期迁移。然而,利用横截面数据和时间序列回归得出的结论与以上的结论完全相反,即城乡收入差距的扩大是巨大的城乡收入差距刺激下促进城乡转移的关键因素,大量农业剩余劳动力开始向城市或非农业地区转移。

03

政策因素

(1)户籍制度

户籍制度是影响城乡迁移的主要因素。1958年颁布了第一部政府户籍条例——《中华人民共和国户籍条例》,建立了严格的户籍制度,将所有个人普遍分为“农户”和“非农户”两类。这限制了人口在城市之间和中国大陆内部的自由流动,形成了城乡分离的”二元经济模式”,导致了经济社会发展和城乡收入分配的严重不平等。1978年实行的家庭联产承包责任制释放了大量农村剩余劳动力。非农活动的较高薪酬吸引了劳动力的迁移,加上户籍制度和其他城市福利制度的改革,越来越多的农村劳动力进入城市就业。户籍制度正逐步放开城乡之间的迁移限制,城市发展正日益吸引大量农村劳动力。

进入新世纪以来,一些省市开始取消农业户口和非农业户口,统一为居民户口。入户落户条件进一步放宽,相关利好已基本落地。这一政策增加了农村人口迁移到城市以享受更好的工资和社会福利的激励,但在一定程度上对城市的财政能力和公共设施造成了负担。户籍制度的改革逐渐消除了户籍的福利影响,并逐渐创造了劳动力在城市和农村地区之间自由流动的局面。户籍制度改革在很大程度上促进了人口在城市和农村之间的流动。

(2)土地制度

目前,农村土地属于集体所有,但主要由农户使用。土地作为一种农村生产要素,不仅为土地使用者带来收入;它还作为一种保险形式,为农民在劳动力市场不完善和非农就业机会有限的情况下充分利用家庭劳动力创造了条件。由于农民可以广泛获得土地权利,这些功能的实现对于平等和扶贫具有重要意义。

户籍制度与农村土地所有权和使用权有着错综复杂的联系,影响着城市和农村的经济发展,这都使得中国农村人口在城市永久定居的成本较高。土地集合制度赋予了村庄内每一个合法成员平等拥有村庄土地的权利,导致土地分布随人口的变化而变化,村庄内的人口变动等多种因素会对土地产权进行定期和不定期的规模调整,稳定的农地产权没有得到充分的保障是对土地持有与城乡迁移的实证分析,明确了土地持有与永久迁移在家庭变动方面的负向关系是因果关系。初始土地受益家庭的人均土地拥有量越多,后代进行永久迁移的可能性就越小。在现行严格的户籍制度下,农民拥有的土地有限,极有可能选择向城市迁移。户籍制度对农村人口迁移具有催化作用。

(3)社会保障制度

目前的城市社会保障制度覆盖了比较完整的保障项目,而农村社会保障项目非常缺乏。从社会保障资金投入水平来看,1991—2001年,城镇人均社会保障支出占人均GDP的比例为15%,而农村人均社会保障支出仅为0.18%,城镇人均社会保障支出是农村人均社会保障支出的90多倍。以公共卫生为例,5亿城市人口享有的国家公共卫生和医疗投入是8亿农村人口的6倍。中国城乡社会保障水平的差异是惊人的;卢志强(2004)2002年城镇基本养老保险支出为2842.9亿元,城镇居民人均养老金是农村居民的20倍。

我国城乡社会保障水平的差异都非常显著,城乡社会保障制度的巨大差异为农村人口永久迁移到城市提供了更大的激励,农村居民为了获得个人和家庭生活的保障而向城市迁移的趋势更大。农村人口向城市迁移成为城市工人,但被排除在社会保障体系之外,加剧了农村人口向城市迁移的心理成本。

04

文化因素

(1)教育差异

教育发展差异是造成移民的重要原因。大量文献表明,城乡教育发展存在差异,集中体现在教育资源配置的差异和教育投入的差异。教育发展水平越高、教育资源越丰富,对人口迁移的影响越大。教育发展的差异对应着城乡之间的差异,而城乡教育差距是教育差距的核心。从教育阶段来看,城乡教育不平等的差距在义务教育阶段表现明显,城乡二元性尤为突出,并在高中阶段进一步扩大。教育经费的差距直接导致教学设施、师资的差距,并最终导致教学质量的差距。由于教育发展的巨大差异,农村人口更倾向于向城市迁移,尤其是子女接受城市教育。研究表明,当一个地区缺乏劳动力资源时,人们会从资源匮乏的地区向教育资源相对丰富的地区流动。

(2)人口受教育程度

大多数研究显示受教育程度与劳动力迁移之间存在正相关关系。受教育程度越高,迁移的概率越高;迁移人口的受教育程度高于整体人口的受教育程度,并表明受教育年限对迁移的影响显著为正利用引力模型对中国省际迁移进行回归,发现迁出地人均受教育程度每提高1%,迁出人数就会减少0.774%。这表明,一个人口的受教育程度越高,就越有可能迁移。

四

结论和研究问题

在本节中,运用推-拉理论,从农业和农村发展、农业发展和土地约束三个宏观层面的推-拉力对农村-城市迁移的影响进行了分析和整合。农业生产技术的提高释放了大量的农村劳动力,土地制度的约束导致了人均耕地面积低、收入低。由于劳动生产率提高而增加的农业剩余是城市化扩大和劳动力向城市工业部门流动的一个决定性因素,人均耕地减少。

改革开放后,大量农村土地被征用用于建设。不断减少的土地资源与不断增加的农业劳动力之间的矛盾自然导致了劳动力过剩的农村收入差距,农村较低的收入水平不足以支撑农村的各种成本,为了弥补这一差距,农村劳动力会选择到城市相应的部门,农村社会发展缺乏教育资源。当一个地区缺乏劳动力资源时,人们可能会从缺乏资源的地区转移到教育资源相对丰富的地区,来自非农和城市的吸引力,就业和收入的吸引力。

城市较高的收入水平和更多的就业机会对农村剩余劳动力具有更大的吸引力。城市拥有比农村更好的教育资源,而农村—城市迁移的一个重要原因是子女在城市接受良好教育

主要转移摩擦和制度约束

1.政策约束。在我国,城乡分化的二元经济结构具有政策限制,户籍制度和土地制度在很大程度上限制了人口迁移。

2.人口受教育程度。研究表明,受教育年限越长,向外迁移的可能性越高。

3.社会保障制度的局限性。迁移到城市的农民工虽然可以在城市就业,但其生活保障的不确定性更大,无法享受到与城市居民同等的社会保障和医疗资源。

作者:张宇辉,北大纵横特聘合伙人