在于佩尔的演艺生涯中,她用行动诠释:

艺术的魅力,不在于追随喧嚣的浪潮,而是享受忠于自我的旅程。

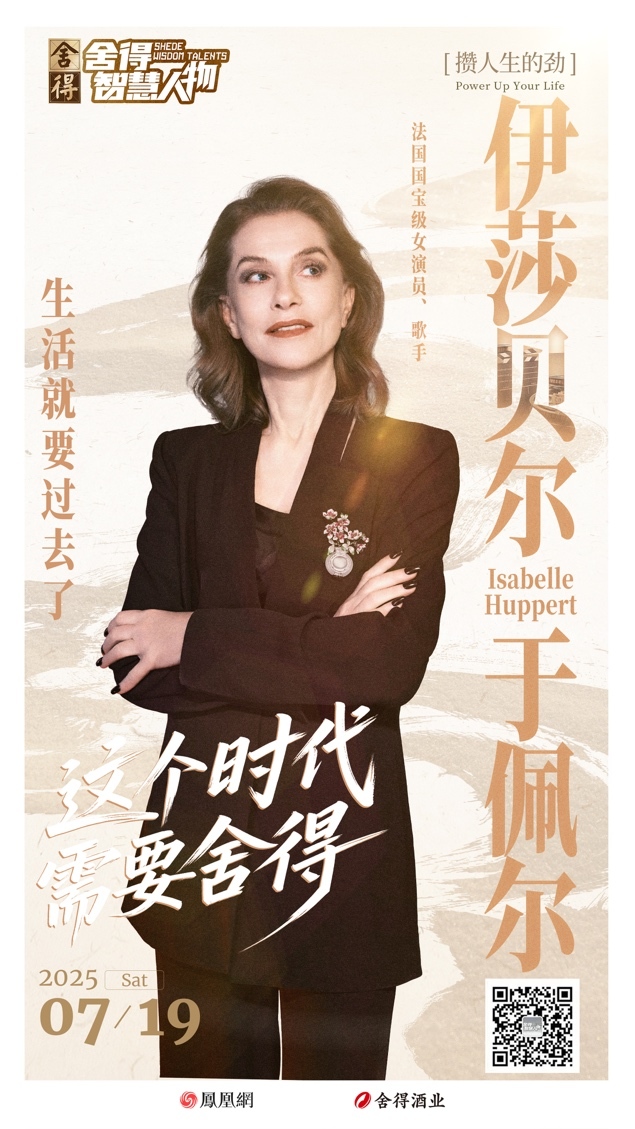

由凤凰网、舍得酒业联合出品的访谈节目《舍得智慧人物》第七季,本期特邀主持人陈鲁豫,对话法国国宝级女演员伊莎贝尔·于佩尔。

舍弃商业泡沫

提起于佩尔,你也许会想起法国影坛的国宝,戛纳与威尼斯电影节最佳女演员,欧洲电影奖上屡获殊荣的身影;亦或是影史经典中,游走于道德边缘、被欲望与痛苦撕裂的复杂女性形象。

几十年来,她不断打破表演边界,重新定义“深刻”与“勇气”在银幕上的模样——从内敛的痴情女工,到欲念焚身的教授,她用半个世纪在角色深渊中凿出的微光,照亮了人性最晦暗的褶皱。

她崭露头角于1977年。凭借《编织的女孩》,于佩尔获得意大利电影大卫奖最佳外国女演员,以其对角色幽微心理的精准刻画震撼影坛。

在创作上,她以《编织的女孩》中的悬崖戏为例,强调演员需与导演建立绝对信任,并直面创作的未知与风险:闭着眼睛走,也许睁眼时发现已被导演引领到悬崖边。

有时,她也会选择新人导演执导的作品,并坦然接受:“你只需要做好承担风险的准备”。

1980年,她参演的《天堂之门》在纽约首映。

该片耗资惊人却遭遇票房惨败,被影史贴上“灾难”标签。面对这段经历,于佩尔却展现出异于寻常的淡然与洞见。

她不回避商业失利,冷静剖析道,“电影的经济价值与艺术价值往往难以完美融合,我为我的野心买单”。

这份清醒让她坦然舍弃了对影片世俗成败的纠缠执念,将其视为一次难得的“攒劲”过程,为日后塑造更复杂多元的角色、理解更广阔的表演维度默默积蓄了不可替代的能量。

深耕复杂角色

截止到2017年,于佩尔饰演过34个母亲、6个女儿,结婚21次,扮演过两位王后并离婚,塑造过5位性工作者角色,从事过23种职业……这串数字,丈量着于佩尔近几十年演员生涯。

对她而言,这些角色从不是被动的职业轨迹,而是“我自己主动的选择”。

这份清醒的抉择背后,是她对每个角色精神世界的全情占领:从清晨梳妆、做造型观察自己,想象整个角色的形象,找到进入角色的瞬间……这些看似琐碎的积攒时刻,终将淬炼成直击人心的表演瞬间。

于是,她化身保罗·范霍文镜头下那个遭遇强暴后以惊人意志力重塑命运的精英女性,与迈克尔·哈内克合作刻画了《钢琴教师》中被欲望与压抑撕扯至崩裂边缘的音乐教授,在克劳德·夏布洛尔导演的《维奥莱特·诺齐埃尔》中释放出偷窃、卖淫的原始破坏力……所有的准备都在此刻爆发,“我相信表演的当下”。

这份对角色和人性永不停歇的探索欲,是于佩尔艺术生命最有力的驱动轮。

彻底交付自我,“保持即兴的状态,相信表演的当下的力量”。

她虽鲜以女性主义者自居,却通过表演持续挑战社会对女性被动单一的刻板标签。

热爱永远不会消失

如今,她依然穿梭于希腊、中国、韩国等地,陆续参演《玻璃动物园》《樱桃园》《贝蕾妮丝》等作品。

每场演出落幕,她便“把上一场演出抛在脑后,全身心投入到下一场表演中”。

谈及高强度工作的动力,她只淡然道:“只是热爱我所做的事,热爱永远不会消失”。这份纯粹,助她舍下对年龄的执念,得到专注当下的清澈力量。

在这个被速度裹挟、被标准定义的时代,焦虑如同弥漫的空气无处不在。社交媒体上轮番轰炸着“成功模板”,“内卷”、“躺平”成为流行语,职场中“35岁门槛”筑起无形的墙,个体价值似乎总在被外部标尺匆忙丈量。

时钟的滴答声催促着人们不断奔跑,却常常忘记了奔跑的初衷。

于是,于佩尔借用《樱桃园》中的台词“生命就要过去了,我们好像还没真正活过”,叩击着被时钟追赶的人们。

在节目的寄语板上,她写下“Enjoy Life!”。这份舍得哲学最终化为给观众的礼物。人生旅途中,只有舍去被时钟追赶的慌张,才能得到享受生命的从容。

真正的活着,不过是在每个当下对自己说:此程值得。

长路尽头唯有热爱不灭。

每一次专注的投入,都在酿造生命的真味。唯有舍下慌张赶路的焦虑,方能享受此刻的通透。

本期节目中,主持人陈鲁豫以精妙问答,将于佩尔的艺术哲思,转化为时代共振——当东方的舍得哲学遇见欧洲的表演信仰和生活哲学,新友人的对话恰似老酒启封,醇厚见真章。

这个时代,需要舍得。敬请关注由凤凰网、舍得酒业联合制作的《舍得智慧人物》第七季。舍得酒业始终选择以用时光沉淀老酒品质,邀您一起品老酒,攒智慧,以舍得为尺,为时代求解。