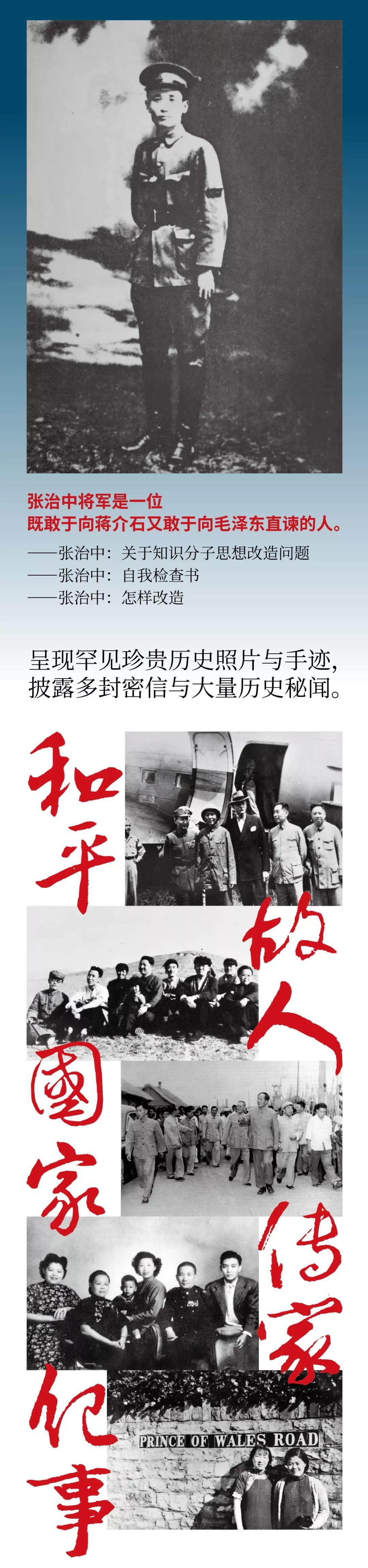

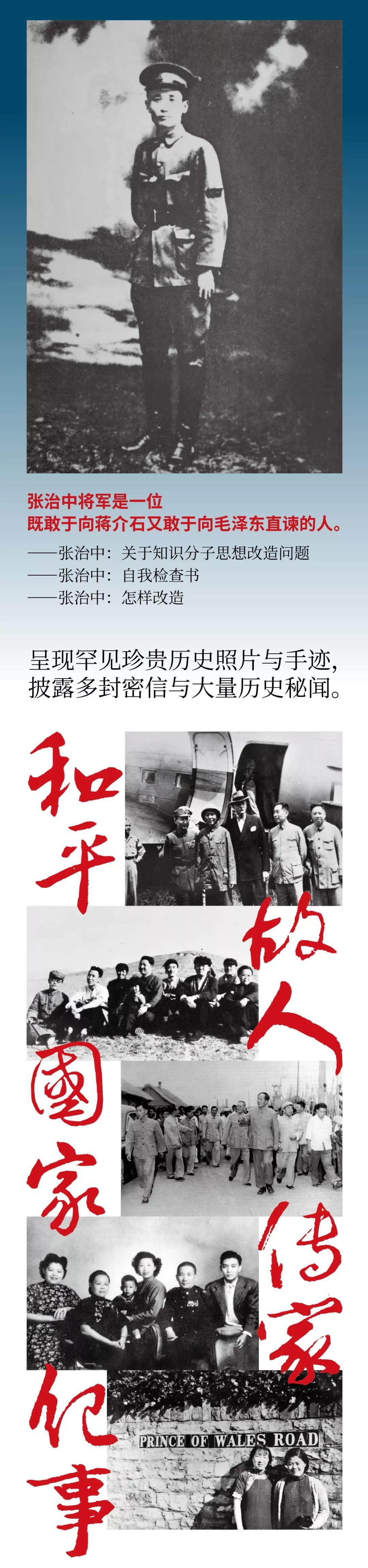

这是周海滨——《欣悦与彷徨:张治中父女的家国往事》系列

父亲曾质问蒋介石:“校长这种做法,是否顾虑到一般革命同志的信仰和一般革命青年的同情?”

父亲到校不久,武汉与南昌方面的斗争便日益激烈。当时,父亲内心非常矛盾,要论政治主张,他应跟着邓演达走;但蒋介石的知遇之恩,又决定了他根本不可能背叛蒋介石。

1927年3月下旬,在辞掉学兵团团长和教育长职务后,父亲无法在武汉继续停留,黯然离开武汉去了上海。他很想利用这个机会,到国外游历一下。但蒋介石电召父亲,让父亲回南京,电中有“党国危亡,人才却反”之类的极其恳切的话。后来父亲到蒋介石住处,发现陈铭枢等不少人都在座。蒋介石笑着说:“啊!文白也来了。”言辞间流露出对父亲的满意。

就在这个时候,我的舅舅洪君器在武汉惨死。

舅舅洪君器,1901年出生,1927年被处死时才26岁。他是黄埔军校第一期毕业生,曾任广东护法军第二路司令部录事员、卫兵排长、司令部副官。1924年春,由父亲、王懋功保荐报考黄埔军校。这年5月入黄埔军校第一期第四队学习。毕业后参加平定广州商团和滇桂军阀叛乱的战斗以及北伐战争。历任黄埔军校入伍生部见习、教导二团排长、国民党军队总司令部入伍生总队连长、武汉中央军校学兵团少校副官。1927年5月因策动学兵团投蒋,在武昌阅马场军校学兵团大会上判以死刑,随后就被执行枪决。

父母知道舅舅因为策动学兵团投蒋被枪决的事情后,非常伤心。他们都喜欢这个弟弟,所以带着入黄埔一期。父亲在入川时,带着舅舅一同去的,两人同住在旅司令部的楼下。“宣汉事变”发生当夜,他们就住在这里,差点被抓。父亲告诉我们说,他前一天睡觉时着了凉,第二天腹泻厉害,一天都没吃东西,直到晚上11点多钟时喝了点稀饭,然后嘱咐舅舅搬张躺椅靠墙放好,自己穿着件夹袍、拖着睡鞋躺在椅子上。舅舅等他躺好了后,搬张小板凳坐在旁边,准备陪他说说话,刚坐下没五分钟就听见外面传来枪声。

父亲站起来,边说“有土匪闹事,我们出去看看”边往外走,舅舅一把拉住他说:“等等,不一定是土匪,可能是兵变。”父亲换上布鞋,由舅舅扶着从窗户上跳下去,下面就是城墙,两人躲在墙垛缝里。一会儿,大概有一连的人马从城墙脚下快步走过,父亲想向他们问话,但是舅舅又一次制止说:“慢着!把情形弄清楚再说。”他又想去劝劝炮兵连长出面指挥镇乱,又被舅舅劝住了。

他晚年提起这事情说:“假如我去向那打马灯的一连人喊话,就好比‘飞蛾扑火’,因为这一连人正是叛军;又假如我去劝炮兵连长,那就更糟,因为首先被缴械的,就是炮兵连。”所以,舅舅一连三次救了父亲的命。

舅舅和父亲商量说,“老站在城墙上不是办法。”他们决定去相识的一个邮政局局长那里。一个哨兵问:“什么人?”舅舅说:“陕军司令部的。”此后就是一路凶险的脱险经历。他们到湖北时已经是全身只剩下一套褂裤,污泥破烂,简直像叫花子一样。

父亲一辈子对这次的历险经历都无法忘记,晚年回想起来还有点不寒而栗,这是他生平中经历的一次大险。与他一道经历这样一场大险难的舅舅现在突然被杀,自然让父亲无法释怀了。这样一个机智敏捷的弟弟,一个救了自己性命的弟弟,一个前途一片大好的弟弟就这么死难了。

因公因私,父亲推迟了原定的出洋计划,去了南京。不料,1927年8月13日,蒋介石迫于形势,宣布下野。虽然有许多朋友挽留父亲在南京,但是父亲去意已决,回到上海积极准备出国。

父亲抵达上海时,给蒋介石打了个电报,告诉他已经到上海了,实际上是与蒋介石辞行的意思。

蒋介石回电说:“你来溪口一趟吧。”父亲随即准备了一个纲要,列举了蒋介石在国共关系问题上的态度及对第七军的处理等重大事件上的过失。

到溪口过了一两天,父亲便在文昌阁的凉台上与蒋介石有过一次长谈。父亲回来告诉母亲,这次长谈,是一次爽快的谈话。

两人谈话的目的是总结过去、分析得失。蒋介石认为父亲的建议颇有见地,比如用人不当等等,所以频频点头,但也对一些父亲所不知道的事情原委加以解释。

父亲在溪口住了一周,陪同蒋介石长聊的只有父亲和吴忠信两人。这段经历,父亲最感到惬意,他是个喜欢提建议的人,如果别人听得进去,他当然高兴了。在父亲回忆录里,还有一次是中山舰事件的时候,父亲与邓演达、恽代英、高语罕一起被人称为黄埔四凶,他因为赤色的嫌疑而被下命令要逮捕,但是后来,命令中途撤回了。父亲知道后,非常恼火,他与邓演达一起去见蒋介石,问他:“校长这种做法,是否顾虑到一般革命同志的信仰和一般革命青年的同情?”

蒋介石听父亲说了一大堆后,没有生气,而是语气平和地说:“事情已经解决了,没有什么,一切都过去了,以后没有问题。大家好好地做吧!”出来后,邓演达虚惊一场,对他说:“你真冒失,真胆大!”

父亲在1927年底出国考察,历经欧、美、日各国,历时5个多月。

其实在父亲办好出国手续时,蒋介石已经在筹划复职东山再起了,让他暂时别出国。但是父亲有自己的想法,他对当时的国民党内部矛盾错综复杂感到焦虑,对国家的前途和革命事业感到迷茫。

他自己也在回忆录说:“心里没有一天宁静,所以极愿摆脱一切,离开现有环境,到外国去换换空气,并从事学术的补充,同时把头脑做一番整理检查工作。”[1]

后来我出国的时候,父亲也说起这次出国,他是一个人孤单单的去海外的,没有带同伴也没有带翻译,乘坐的德国船上只有他一个中国人。整个航行一共走了42天。他说:“我本来是晕船的,却只晕过两天,一天是在黄海,一天是在地中海,除掉这两天,其余的日子,都是风平浪静。”[2]

但是,在船上父亲也遇到了不愉快的事:

我们的船,漂在印度洋上,一天船上开晚会,举行化装跳舞,男的可以化装女的,小的可以化装老的。船上只有一个中国人,就是我,当然不能不参加,我也愿意参加。但我并没有化装,也不会跳舞,我只穿了晚礼服,跨入跳舞厅。哪里知道,有一个外国船客(英国人,后来知道他曾在中国海关服务),化装前清的官员,穿一身朝服补褂,后面还拖着一根猪尾巴的辫子。我一见,气极了,马上退出会场,找着船主交涉。我说:“有一位外国先生,化装我们中国清朝时代的官吏,拖着一条辫子,我是中国人,我应该代表中国人说话,像这种化装是不对的!这是过去清代的制服,现在不但朝服补褂早没了,那一条辫子,也早被我们消灭了,现在他这样化装,在我不能不认为是对中国人的一种侮辱!”但是船主去交涉的结果,那人拒绝了父亲的要求。船主说:“那人认为今天晚上做的是戏,原来什么都可以化装的。在这晚会里,也有化装欧洲中古时期的骑士的,可见古时风俗习惯,没有不可化装的道理。”我说:“如果真是做戏,表演历史剧,当然没有话讲;而今晚的集会,并不是演剧,化装中国人拖着一条鞭子,纵然不是侮辱,至少对我也是不礼貌。”这样往返交涉的结果,还是被那人坚决地拒绝。船主笑着劝我:“算了吧,不必认真吧。”我说:“既然他不肯另外化装,请你原谅我,我也就不愿意参加这个晚会了。”于是我一个人走到甲板上看月亮。海上的夜景是最美的,这时正当阴历十月中旬,皓魄当空,纤云不染,海平似镜,微波不兴。我凭栏远眺,一望无际,海上景色,清幽绝伦。但我的心中总是充满着惆怅,觉得自己的国家,到处受人侮辱、轻蔑,不禁万感交集![3]

当父亲抵达菲律宾时,他受到了华侨和领事的欢迎和招待,照片和演讲内容也登上了当地的报纸。他开始还很诧异,一直不把自己当作名人看待,但是报纸上说他是中国的一位有名的将军。到新加坡也是这样,他一上岸就被华侨围起来了。当时,海外有一大批支持革命的侨胞,从支持孙中山先生革命到支持北伐,还有后来的支持抗战,华侨与中国革命休戚相关。

现在回想起来,父亲真是个刻苦用功的人。由于在柏林的中国留学生比较多,他没有选择在柏林就读,而是坐几个小时的火车去了德累斯顿。他住在德国人的家中,这户人家只有一个50多岁的妇女和她的母亲。在与她们一起吃饭时,父亲用德语与她们会话。她们夸他的发音很标准。

后来我学英语的时候,父亲说自己在德国一天到晚翻字典、读着德文文章,还写写德文文章,没有闲暇的时间,就是一直在学习。由于这个城市离柏林不近,父亲也没什么聚会和应酬,学习起来进步很快。父亲学习外文一辈子,刻苦学习过俄文、英文、德文,但是他说都一无所成,尽管最努力地去学习了德文。

蒋介石举行第二次北伐,由南京直捣北京,多次来电召他回国,计划让他担任北伐大军一个方面的作战。父亲虽然计划在德国学习5年,但是蒋介石要其参加北伐,他也不能不回去。

由于这次出国几经周折,他也想到再次出国恐怕更难了,就想到各国旅游参观一下。

父亲沿途参观了比利时、法国、瑞士、意大利、英国、美国。在美国与加拿大交界处,他遇到了和我同样遭受过的歧视中国人的事件。

他是要去参观世界第一大瀑布——尼亚加拉瀑布,这个瀑布位于美国与加拿大的交界处。父亲想看了瀑布后,经过加拿大去芝加哥,但是加拿大方面说,父亲不能过去,因为护照上没有写加拿大,所以不能签字。

父亲听到了我后来也听到的同样的话:“可惜你们是中国人,你们如果是日本人,就可以了!”

同样的情况比比皆是,那时候的欧美人看到衣着整洁齐整的黄皮肤黑头发的人,就一定会问:“你是不是日本人?”

那时候中国人在海外是受到严重歧视的,因为国家贫弱,在国外就受欺辱,同样是东方人,他们只认可日本人,因为日本国力强盛。对于日本,父亲出国前是很仇视日本的,因为它一直侵扰中国,而这次出国的经历让他觉得东方有个强大的日本在支撑对亚洲来说是个好事,否则亚洲就成了非洲,他觉得中日在亚洲的共存共荣是十分有必要的,但是日本的侵华让父亲的幻想破灭,他也率先走上了抗日战场的第一线。

我和父亲以及所有的中国人都会有同感,国家一定要富强,一定要实现自由平等,否则就没有办法在世界上争生存,更没有办法在国际间争地位。

我很欣喜地看到,现在的中国强盛了,我们处在最好的时代,可惜父亲没有看到这一天。

北伐军进展神速,等到父亲从国外回到南京,北伐大业已经完成。

蒋介石委任父亲为军政厅长。军政厅是军政部的前身。蒋介石定都南京后,军政业务大为发展。父亲悉心筹划,事必躬亲,从体制、结构、业务、人员各方面打下基础,成绩斐然。

此时,黄埔军校在广州办到第七期就迁来南京,改称中央陆军军官学校,其体制、组织、课程、人事大体沿袭黄埔而大加发展,骨干仍为黄埔师生,由何应钦主持,主要任务是为蒋介石培养大批军事干部。父亲提出,如果让我回军校,情愿当一名队长。蒋介石也知道,父亲对军事教育向来有经验、有兴趣、有办法,蒋介石应允了。

从1928年秋至1937年春,父亲任中央军校教育长整整十年,将全副精力和时间都投到军事教育上,使中央军官学校由无到有,由小到大,办成一个具有现代设备以及人才济济的军事教育机构。加上之前1924年开始办学,他培养了大量的军事人才。

父亲一辈子不是带兵就是从政,不是从政就是办教育,但是他带兵的时间很少,从政的时间也不长,而办教育的时间很长。他在任中央军校教育长期间先后5次出去带兵:第一次是出镇武汉,第二次是陇海战役,第三次是一二八战役,第四次是提师入闽,第五次是八一三战役。据余秘书回忆:

张治中到中央军校不久,就爆发了蒋冯大战中的平汉路之役。

原来北伐时在国民党军队总司令部下分设了四个集团军:以从广州出发的军队编为第一集团军,蒋介石自兼总司令;以西北军为第二集团军,冯玉祥为总司令;以山西军为第三集团军,阎锡山为总司令;以桂军为第四集团军,李宗仁为总司令。北伐胜利后,在南京国民政府下专设一个国民党军队编遣委员会,负责整编全国民党军队队。蒋的嫡系一师不裁,还在北方大肆招兵买马,收编了十几个师,月月饷项照发;而第二、三、四集团军却一文不给。这样就激起了各方的反对。首先举兵发难的是冯玉祥的西北军,沿平汉线南下,蒋派兵堵截,于是展开了平汉路大战。

蒋在调兵遣将之时,找到张治中说:“我将到河南前方亲自督战,后方需要一个得力的人支援,准备在武汉成立行营,自兼主任,请你充当参谋长,代我行事。”谁知到军委开会时,蒋对大家说:“主任一职就让文白来担任,不用先充参谋长,他完全可以胜任愉快的。”大家没有异议就通过了。

历来充当蒋的行营主任的人很多,然北伐时充当行营主任的,只有邓演达、李宗仁、白崇禧。张算是早期的主任人选,时仅三十九岁。

任务很紧迫,张治中随即率领中央军校学生编成的一个团出发,到武汉后又把武汉军分校的四营学生编为一个团。以这两个团为骨干,建立了武汉行营。行营的任务很繁重,除了前线作战由蒋介石直接指挥外,其他的一切军务悉由行营负责。当时,蒋驻节河南驻马店,张曾两次飞赴前方,参与军事策划。为了安定人心,张把两个团学生分别部署武汉三镇,穿上崭新整齐的军服,昼夜上街巡查。这些学生到底是经过正式训练的,其军容、精神很像个样子,加上新式的枪械,严格的纪律,整齐的步伐,使人耳目一新,三镇人民也就相安无事。

……

西北军的战斗力不弱,平汉线上反复争夺,战况激烈,但蒋介石终于取得了胜利。战争结束,张治中为了避免参加剿共军事,立即要求解除兵权,回中央军校。当时的风气,拥兵自重是一般军人的素志。而张则反其道而行之,不带兵拥兵而甘心退办军事教育。

……

平汉路之役蒋是胜利了,但问题并未解决……冯玉祥、阎锡山、唐生智、李宗仁、白崇禧一起联合反蒋,于是爆发了陇海路大战。这次军阀混战,规模之大,面积之广,都是空前的。从形势上看,蒋处境孤立,有被围歼之势。然而蒋集中兵力,分路击破,金钱收买,威逼利诱,终于获胜。对于张治中,蒋从其主持武汉行营的经验,进一步认识了张的军事指挥才能,把嫡系中最现代化、最精锐的教导第二师交张统率,并要他指挥嫡系的第五师、第二十一师,负责一个方面,担任特别任务。

张从5月参战,至10月在友军配合下,攻下开封、郑州,阎、冯的主力被击溃,完全丧失了抵抗能力,张率兵于10月底凯旋南京。

基于过去同样原因,张要求解除兵权退回中央军校。蒋对张说:“教导二师是你一手组织、训练、指挥出来的,现在已成各师的表率,又缺适当人选,还是由你继续统率吧。”张说:“我在中央军校的任务,比带兵更重要,教导二师可交冯轶裴试任,我还是回军校吧。”[4]

受父亲的影响,我后来去英国留学,选择的是学教育。在这十年期间,父亲得以避免参加反共内战。但是,他曾作为第五军军长参加了淞沪一二八抗日之战,作为第九集团军总司令参加了八一三抗日之战。在国民党高级将领中,只有少数人始终没有直接参加过反共内战,父亲是其中一个。

据素我、一纯姐弟回忆,父亲一二八首战淞沪,是决心战死沙场。

1932年1月28日深夜,驻沪日军借口一名日军士兵失踪,向上海第十九路军发起猛攻。以蒋光鼐为总指挥、蔡廷锴为军长的十九路军主动回击,一二八淞沪抗日的战幕惨烈揭开。

此时,身在南京,时任国民党中央陆军军官学校教育长的父亲心急如焚,他认为:“中央部队散在各地,而因蒋下野,群龙无首,一时未易集中。”同时,他对十九路军的处境十分清醒:十九路军单独在沪作战,孤军决不能久持,应该予以增援。

2月初,蒋介石在浦口会晤父亲。父亲向蒋介石请战:“我们中央的部队必须参加淞沪战斗才好,如果现在没有别的人可以去,我愿意去。”[5]

蒋介石说:“很好。”[6]

蒋介石马上让何应钦调动散驻在京沪杭的第87、88师合编为第5军,命父亲率部开沪参战。

2月16日,在淞沪抗战第19天后,父亲率第5军及中央军校教导总队、独立炮兵第一团山炮营奔赴战场。在出发前的15日深夜,他起身开窗户、面向故乡写下一封遗书:“正是国家民族存亡之秋,治中身为军人,理应身赴疆场荷戈奋战,保卫我神圣领土,但求马革裹尸,不愿忍辱偷生,如不幸牺牲,望能以热血头颅唤起全民抗战,前赴后继,坚持战斗,抗击强权,卫我国土……”

父亲是决心战死沙场,以誓死的决心走上抗日前线。第二天出发前,他把这封遗书交给了挚友陆福廷。

父亲在回忆录中对写下遗书解释得更为深入,他说:“我知道,一个革命军人首先要具有牺牲精神,而牺牲精神又必须首先从高级将领做起。”[7]

自2月18日率第5军进驻刘行镇,接替十九路军部分防地开始,直至5月5日上海停战协定签订,父亲率军经历了数十次大小战斗。庙行一役将日军第九师团和久留米混成旅团的精锐歼灭殆尽,庙行、江湾间,敌尸堆积如山,达三四千具之多。中外报纸也一致认为,此役是沪战中中国民党军队队战绩的最高峰。

多年以后,父亲回忆起这次生平参加的第一次反抗外敌之战时说:“这一役牺牲是应该的,生还算是意外的了。”