尼采很早就立志要当一名职业的古典语文学家。但他学术生涯的失败,正是始于他的第一部学术专著《悲剧的诞生》。自此之后,尼采作为古典语文学家已声名狼藉,却迎来了生活、读书和写作的黄金期。

近日翻读一本题为《作为古典学者的尼采》(Bloomsbury,2014)的论文集,见其扉页上赫然写着尼采的一句话:“实际上,我更愿是一名巴塞尔的教授而不是上帝”,这让我有点吃惊。尼采(1844—1900)曾经是瑞士巴塞尔大学的古典语文学教授,但不到十年他就很无奈地退职了(1869—1879),这显然是他人生中一段失败的经历,何以他依然还说自己宁愿是教授而不是上帝呢?今天,作为一位古典语文学教授的尼采早已被人遗忘,但作为一位伟大的哲学家、思想家、文学家、艺术家的尼采,却依然还是“上帝一样的存在”。

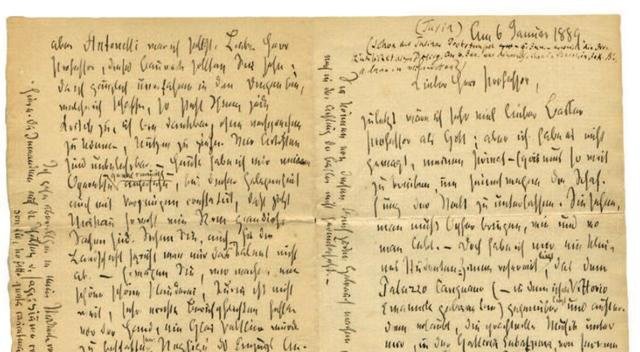

1889年1月6日,尼采致雅各布·布克哈特的信

出于习惯,我马上上网动手去寻找这句话的出处。因为这里注明了是“1889年1月6日致雅各布·布克哈特的信”,所以,很容易就找到了这封信的全文。一遍读来,我更加吃惊了:一,这是尼采生平所写的最后一封信,收信人布克哈特先生是尼采在巴塞尔大学亦师亦友的同事,是欧洲文艺复兴研究的开创者、杰出的艺术史家和人文主义学者。有记载说,尼采于1889年1月3日精神失常,随后几天内,他给他亲近的朋友们,如瓦格纳太太Cosima和布克哈特等人发出了多封书信,人称“狂人书札”。其中最后第二封是给Cosima的,就一句话:“我爱你”,署名“酒神”。而最后一封就是前引这封发给布克哈特的信。二,在这封信中,尼采所要表达意思的重点其实不是他更愿意当教授而不愿当上帝,而是要强调因为他必须承担创造世界的使命,所以不得不牺牲自己的私利,最终当的是上帝而不是教授。《作为古典学者的尼采》一书的编者只引了这封信开头一段的前半句,而省略了更重要的后半句,看似有点断章取义了。

这封信的原话是这样说的:

亲爱的教授先生,归根到底我更乐意是巴塞尔的教授而不是上帝;但是,我并没有敢这样冒险,完全让我个人的利己主义放任自流,乃至因此而放弃世界的创造。您看,不管人如何生活,在哪里生活,都必须作出牺牲。

不难看出,尼采的原意更应该是:虽然我私心更乐意当一名教授,可我的使命是创造世界,所以,我不得不作出自我牺牲,担当起做上帝的职责。

“我们必须循规蹈矩、一步步地一起向前行走”

这封被贴上了“狂人书札”标签的信,其实一点也不疯狂,相反它很真实地表明了尼采对自己学术人生的理解和感受。尼采很早就立志要当一名职业的古典语文学家,他1869年受任巴塞尔大学古典语文学教授,年仅二十四岁,至今保持了欧洲大学史上最年轻教授的记录。获得这样的机遇和殊荣,对尼采而言,绝对不是偶然或者运气。

于此前一年,尼采曾在给他的同窗、好友埃尔温·罗德(Erwin Rohde,1845—1898)的一封信中这样说过:

此外,我亲爱的朋友,我诚恳地请求你,把你的眼睛紧紧地盯住一个有朝一日将要开启的学术生涯上,对此,你总归要在某一天作出抉择。

作为未来的大学骑士,我们必须付出很多让自己成名,要时不时地让自己的名字出现在杂志上,而且还要弄出一些轶事进入巴黎来的那个世界。在一年半到二年之后,我们将在柏林或者其他地方通过教授升等论文,并从这段蒸馏过的无望的时间中幸存下来。而作为私人讲师的那段时间,我们必须循规蹈矩、一步步地一起向前行走。总之,不带特别夸张的希望,我俩都将遭遇上这个学术生涯。在教授的位置上,我们首先可以有相当多的闲暇时间用于我们自己的研究,其次,还可以拥有一个十分有用的影响力范围,再次,还能得到和维持一种可能的独立的政治和社会地位。

无疑,还是大学生的尼采,他的憧憬就是当一名大学教授。

当然,为了能够获得这样一个古典语文学教授的职位,尼采已经付出了足够多的努力,做好了充分的准备。从佛尔塔中学开始,到在波恩和莱比锡大学求学期间,尼采都潜心于古典语文学的训练和专题研究。他认定语文学是一种清晰、有逻辑且内在统一的科学,故立志要把它作为终生的职业,为此甚至甘愿放弃他自小挚爱的音乐和艺术创作。

他在中学时期就已经完成了九篇古典语文学研究论文的写作。大学期间,他是当时德国最有名的语文学权威奥托·杨(Otto Jahn,1813—1869)和弗里德里希·里奇尔(Friedrich Ritschl,1806—1876)教授的弟子,曾是里奇尔近四十年古典语文学教学生涯中最得意的门生。尼采写作了二十篇古典语文学论文,并创办了莱比锡“语文学协会”。他发表的对古希腊诗人塞奥格尼斯和传记作家戴奥真尼斯·拉厄耳忒斯文本的语文学研究著作,是古希腊文本语文学研究的典范。总之,当时的尼采已是德国古典语文学界令人瞩目、受人崇拜的明日之星,所以只有他才能够在还没有获得博士学位,更不用说提交教授升等论文的前提下,顺利获得巴塞尔大学古典语文学教授的职位。

而在任教初期,尼采的科研和教学也都表现得中规中矩。他最初受聘的是特任教授,第二年就升级为专任教授。他教授过众多课程,留下了大量的教学讲义。从中可见,尼采不但对古典时代的哲学、诗学、修辞、宗教、悲剧和音乐等有很广泛的涉猎,而且在手稿分析、文本精校、文本源流[史料]研究等古典语文学基本技能方面的训练和成绩也非常出色,他的研究不但完全符合精细的语文学学术标准,还非常有创意,独树一帜,其成就可圈可点。总之,年轻的尼采当时是一位完全合格的古典语文学教授。

《作为古典学者的尼采》一书的编者在其导论中说:“如果我们计算一下尼采发表论文的数量和杂志影响[因子]的排名的话,那么,尼采在今天的大学中或许能够挣得的是一份永久教职,但不是一个教授的职位。但如果我们考虑他的悲剧理论的影响范围的话,那么,尼采的名字应该可以排在温克尔曼和蒙森的前面。”温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717—1768)是德国考古学的奠基者、杰出的艺术史家,蒙森(Theodor Mommsen,1817—1903)则被公认为是十九世纪德国最伟大的古典学家之一。《作为古典学者的尼采》收集了十三篇由当今著名的古典学家和尼采研究专家撰写的学术文章,不仅要证明尼采不是像长期以来被人认为的那样是一位“半吊子的语文学家”,相反,他是一位在古典语文学史上有特殊地位和贡献的优秀学者,而且还希望通过对其古典语文学成就的认识,更好地理解尼采,也更好地理解古典语文学本身。

“任何写出这样的东西的人,以科学而言,他已经死了。”

尼采作为古典语文学教授学术生涯的失败,开始于1872年他的第一部学术专著《悲剧自音乐精神的诞生》。这部今天依然脍炙人口的作品一出版,尼采曾经的老师、波恩大学古典语文学教授 乌瑟 纳(Hermann Usener,1834—1905)先生就直接宣布:“任何写出这样的东西的人,以科学[学术]而言,他已经死了。”而尼采的晚辈维拉莫维茨(Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff,1848—1931),则发表了一篇题为《未来语文学》的长篇书评,激烈批判尼采对古典学学术的无知和背叛,指责他缺乏对真理的热爱,仅凭他个人对音乐精神和古典神话的激情,带着强烈的现实关怀,从个人内心体验出发,以哲学推理为方法,对古希腊悲剧做了完全非理性、非学术的演绎。《悲剧的诞生》完全不符合古典语文学学术规范,它既不引用一手的古希腊悲剧原著,也不征引二手的前人研究成果,甚至没有做任何脚注,完全忽略古希腊悲剧的文本以及其原初的语言和历史语境,以很大的篇幅讨论瓦格纳(Richard Wagner,1813—1883)的音乐和德国的悲剧精神,热切地呼唤寓意生命本能的酒神和日神精神的复活。维拉莫维茨认为尼采不具备专业学术水准,更缺乏科学的职业精神,强烈要求他走下古典语文学教授的神圣讲坛,以免误人子弟。

左起:埃尔温·罗德,卡尔·冯·格斯多夫,尼采,1871年10月

自此之后,尼采作为古典语文学家已声名狼藉,注册他古典语文学课的学生竟也少到了无人的地步,他长期孤立无助,身心俱惫,终于不得不以健康为理由于1879年申请提早退休,结束了近十年的职业生涯,时年仅三十五岁。作为一位现象级的古典语文学天才,尼采何以会写作和出版《悲剧的诞生》这样一部完全不语文学,甚至是反语文学的著作呢?后人众说纷纭,有人说是因为尼采太急于成名,有意写出这样一部标新立异的作品;有人说是因为尼采本就心存贰心,倡导一种带有自由观点和新鲜驱动力的语文学,而不是那种繁琐考据、钻进故纸堆和文字眼里出不来的语文学;还有人说尼采将以文本对勘(批评)和史料研究为主的历史主义的和实证主义的语文学,引向了有自由意志和自我决定精神的人文主义的语文学;还有人认为尼采本质上是一位哲学家、思想家,他早期的古典语文学学术训练,不过是为他的“天命”所做的必要准备。

在我看来,这些说法或都无法解释尼采何以从一个具有典范意义的古典语文学家,纵身一跃而成了一名完全不语文学的哲学家、思想家。《悲剧的诞生》的失败并不是因为它脱离了语文学而进入了哲学研究的范畴,而是因为在当时的学术环境中,它根本就是不学术和不科学的。

现代人文科学的紧身衣

其实,尼采写作此书时,并不自觉这是对古典语文学的背叛,故他无法接受维拉莫维茨等同行对他的尖锐批评,并一直期待他的恩师里奇尔教授能够发声给他以支持。可事实上,这时候的尼采或已经不自觉地将自己的位置从一位古典语文学教授转变成了一名先知型的哲学家、思想家——他的本性和激情决定了他的选择。正如维拉莫维茨所说,当尼采“按照他的要求放弃了教职和科学之后,成了一位非宗教的宗教先知和不哲学的哲学先知。他的魔鬼给了他这个权利,他也有当先知的精神和力量”。

随着职业生涯的失败而来的是尼采的灿烂人生,此后的十年是尼采随性地生活、读书和写作的黄金期。至1889年彻底失智为止,尼采接二连三地发表了他一生最为重要的著作,如《查拉图斯特拉如是说》《人性、太人性的》《善恶的彼岸》《道德谱系学》《朝霞:关于道德偏见的思考》《快乐的科学》《偶像的黄昏》和《反基督》等等。显然,正是在摆脱了“以科学为职业”的学者身份,脱掉了套在他身上的那件不合身的紧身衣之后,尼采才于哲学、文学、艺术和宗教领域内取得了一系列创造性的成就。在1889年1月4日写的三封“狂人书札”中,他都署名“被钉在十字架上的”,这或也表明他归根到底更愿意是“先知耶稣”,而不是巴塞尔的教授。

1990年代,我有幸在德国波恩大学留学八年,虽然我主修专业名称“中亚语文学”,辅修专业是比较宗教学和汉学,它们都属于广义的语文学范畴,但当时我竟然完全不知道波恩大学曾经是十九世纪德国古典语文学的第一重镇。尼采和他一生的敌人维拉莫维茨都曾经是波恩大学的学生,尼采的老师奥托·杨和里奇尔都是波恩大学古典语文学学派的领军人物,他们之间还发生过一场著名的“波恩语文学家战争”,致使里奇尔不得不远走莱比锡,并带走了他最得意的门生尼采。而尼采的另一位老师,同时也是维拉莫维茨的主要导师、里奇尔的继承人乌瑟纳先生,则不但继续了波恩大学古典语文学传统的辉煌,而且还于此发展出了一门新的学科——比较宗教学,他是德国比较宗教学的奠基人。值得一提的是,里奇尔和乌瑟纳都曾担任波恩大学的校长,而维拉莫维茨也担任过哥廷根大学的副校长和柏林大学的校长,这充分说明古典语文学在当时德国大学学术体制内具有十分崇高的地位。

对波恩大学如此辉煌的古典语文学学术史,我当时竟然一无所知,今天想来实在有点汗颜。有趣的是,那时候我常听到有人在一起议论,为何尼采之后德国不再出现如此伟大的哲学家、思想家了?记得当时说啥的都有,如说或就是因为德国纳粹法西斯把那些聪明的犹太人都杀掉了、赶走了,所以德国不再有聪明的头脑了,如此等等。有一次,我记得是在《法兰克福汇报》上看到这样一则讨论,给我留下了极其深刻的印象。它说德国现在之所以出不了伟大的哲学家、思想家,都是因为德国大学四周的小酒馆太多,小酒馆文化过于发达。德国大学的教授和学生们都喜欢在晚上结伴去泡酒馆,八九点钟,便呼朋唤友,喝着世界上最好喝又便宜的啤酒,开始海阔天空不着边际地神聊,进行着十分激烈和深刻的思想交锋。一般来说,到了晚上十一点左右,这种交锋达至高潮,要是能于此时停留下来,那么,可以预料德国伟大的哲学家和思想家将成群结队地出现。遗憾的是,这时的教授和弟子们依然意兴阑珊,放不下手中的酒杯,继续一杯又一杯地喝着、聊着,直到午夜过后,才于昏沉中蹒跚着离开酒馆,一切思想和智慧的火花都在烟雾缭绕中散逸而去。这样的日子日复一日、年复一年,谁还能够期待德国会出现什么伟大的哲学家、思想家呢?

这则刊登在大报副刊上的小文章,当时读来只觉得有趣,它对德国大学周围的小酒馆文化的描述确实非常逼真,但说它就是德国不再出现伟大哲学家、思想家的重要理由,恐怕就得另当别论了。今天,当我私自揣摩尼采真心到底想当教授还是上帝时,无意间便想起了这段往事。如今我倒是更加明确地觉得,一定不是大学四周众多的小酒馆,而或就是被众多小酒馆围绕的大学本身,阻碍了像尼采这样的伟大哲学家和思想家的出现,或正是大学的学术体制,特别是现代人文科学的学术理念和规范,限制了像尼采这样天性更愿意当上帝和先知的哲学家和思想家的自由发挥。科学、理性的人文科学研究及其一整套严酷的学术规范,对于尼采这样伟大的头脑来说,无疑是一件束缚它自由自在、随性飞翔的紧身衣,而现代人文科学各个学科的严格划分,即使对一位普通的人文科学学者来说,也是给他们加上的一件又一件紧身衣,极大地限定了他们的学术空间和自由,最终使他们只能因循守旧地做一些琐碎和无关痛痒的研究,失去了扩展学术范围、推动学术研究进步的雄心和活力。

不得不说,对尼采学术生涯之得失、成败的考察,让我第一次对人文科学研究最基本的原则和方法,即历史学和语文学,产生了一些动摇。我深信,作为学术的现代人文科学,即使是其中的哲学和神学研究,依然都必须是科学和理性的历史学和语文学的研究。但是,在此之外,我们或当乐见更多像尼采这样的伟大和自由的灵魂的出现,鼓励和支持他们脱离现代人文科学的束缚,让他们在哲学、思想、文学、艺术、音乐等领域自由自在地去发明、去创造,去当先知、去做领袖,以引领和推动我们这个时代的人文精神的进步、发展和繁荣。

作者:沈卫荣清华大学人文与社会科学高等研究所、中文系教授

编辑:陈韶旭