楷书

中国古代著名的思想家、教育家孔子说:“必也,正名乎。”

字体和书体

一般说,字体就是书体。就文字的风格样式而言,没有质的区别。但是,通常讲的“字体”指的是篆书、隶书、楷书、草书和行书。其中的某一种字体即是在某一历史阶段通行的文字。

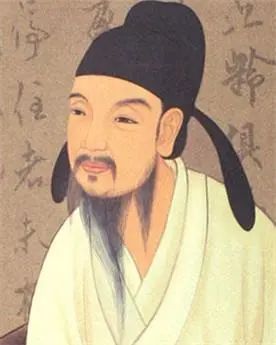

欧阳询,唐朝著名书法家,楷书四大家之一

“书体”指的是具有鲜明的个人或时代特色的、在不改变字体本质特征的基础上自成系统的文字。具体从大的方面说也有区分:如隶书有汉简、八分、飞白书等,草书有章草、今草、狂草之分。楷书,也有晋楷、南北朝楷、唐楷的划分。对于唐以后的楷书代表书家如欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权、赵孟頫,由于他们在楷书创作风格上影响深远,因此也用他们的姓氏来命名,被称为欧体、褚体、颜体、柳体、赵体等等。还有一种字体,不是以创始人的姓氏,而是用朝代名来命名,是宋体字。

唐 欧阳询《九成宫醴泉铭》局部

张天弓认为:“字体,是指文字体系的类型。汉字的字体类型,如篆书、隶书、楷书、行书、草书等,具有历史性与规范性。有广义与狭义之分,广义的‘字体’包括字的形声义,狭义的‘字体’只指字的形体。书法艺术使‘字体’具有审美意义。书体,是书写的字体类型,如篆书、隶书、楷书、行书、草书,具有历史性、规范性、审美性。包含两种意义,一是指书写的字形的字体风貌;二是指代表书体的书法流派、书法名家、书法名作,如右军体、颜体。”

楷书的概念

“楷”字的义项一是法式、典范;二是取法、效法;三是指正体书法,即真书、楷书。当“楷”念“皆”音时,一是木名,刘献廷《广阳杂记》卷一:“楷木,即今之黄连头树也。楷有瘿,可以为器。”二是相传楷树枝干疏而不屈,因此比喻刚直,《人物志 • 体别》:“强楷坚劲,用在桢干,失在专固。”故以楷树之枝干比喻楷书笔画简爽之意。

楷书的名称始见于南朝羊欣《采古来能书人名》:“韦诞字仲将,京兆人,善楷书。”因为没有文物佐证,这里所说的“楷书”与今天我们所习见的楷书是否一致,很难判定。

历史上,八分、今草都曾经被称作楷书。《法书要录》卷七引唐张怀瓘《书断 •八分》:“(八分)本谓之楷书。楷者,法也,式也,模也。”

汉 隶《曹全碑》局部

在西汉时曾把隶书称为真书,当时所说的真书,实际上是指“正体书”,包括隶书、八分、正书。楷书在汉代也是“正体字”的别称,南北朝时仍沿用。到盛唐、中唐时期此说比较流行,如孙过庭说:“锺繇隶奇。”唐代以前,楷书也兼指八分书与隶书。但是秦、汉时期的隶书是古隶,不能叫做八分或正书。唐初以来,先把隶书改称八分,又把八分和正书混称为隶。而盛唐以前没有“楷书”这一称谓。中唐以后,正书才恢复确立本名,原因是楷书在唐代已经非常成熟,有关楷书的基本特征,人们已非常熟悉,而且学习运用楷书已经相当普遍,直到北宋才以楷书之名代替了正书的称谓。北宋以后,楷书摆脱了与隶书等其他字体名称的混淆,从篆书之楷、分书之楷、章程书之楷、行书之楷、草书之楷等诸多附加称谓中脱身而出,成为“端正”“规矩”“规范”的“正书”“真书”的专用名词,与正书、真书通用。

隋 智永《真草千字文》局部

其实,“正”、“真”是通假字,正书就是真书。正书的外延要比楷书的外延大,正书是篆、隶、楷书的合称,包含篆书、隶书、楷书。可以说,对于八分、隶书、楷书、真书、正书、正体书等存在的名异实同和名同实异的情况,经历了一个相当长时期的认识阶段。

古人之所以在楷书的名称上有这样多的出入,原因在于对“楷”“正”“真”等字义理解上的分歧。“楷”含有法则、楷模的意思,“正”“真”通用,也含有标准、准则,合乎法度、规律的意思。其实,篆书、隶书和楷书都具有整齐、端正的风格特点。

对于楷书名称的认识,简而言之,是汉字的一种字体。我们这里讨论的是书法意义上的楷书。楷书名称中的“楷”,是法式、典范的意思。因以其形体方正,笔画平直,可作楷模,故名楷书。所谓“可作楷模”,是指它具有楷法示范作用和制约因素,较之其他字体笔画变化多,标准也多,具有一定的典范性、同一性、规定性,可以作为楷模。并不能说它有一个“楷”字,就一定是高于其他字体的楷模了。欧阳中石《楷书浅鉴》指出:“其实,当时所指‘真’、‘正’、‘楷’‘隶’都是一些灵活的名称。凡当时书体之比较规范者,都名之曰‘真’、‘正’,因其端整可为楷模者,名之曰‘楷’。也有人认为,楷就是楷则,即规矩工整的意思,因而篆有篆楷,隶有隶楷。这也是一家之言。为了明确起见,我们现在所说的‘真书’、‘正书’、‘楷书’,是指今天通行的楷体字而言。”

——待续未完