【编者按】

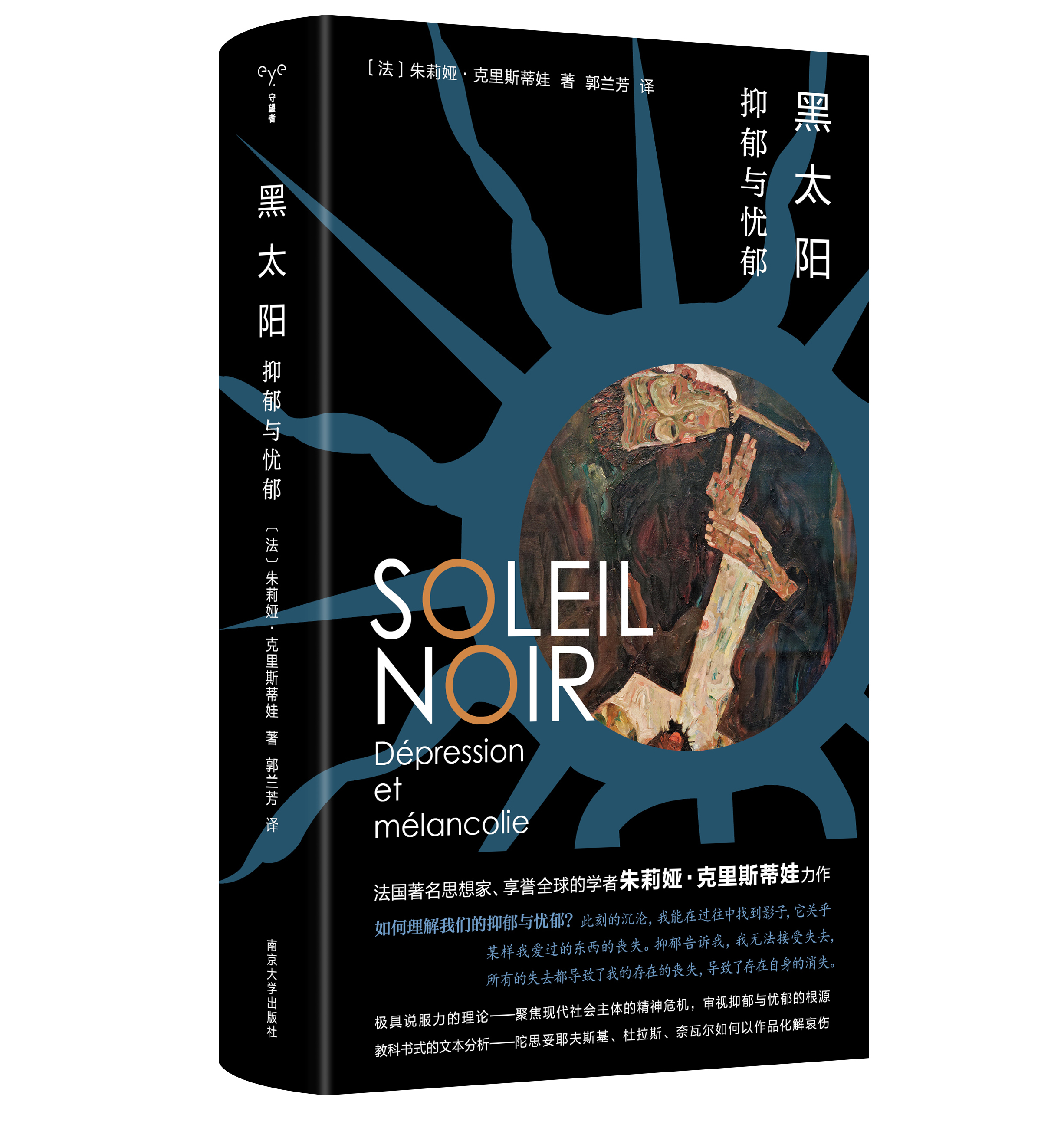

在法国著名思想家朱莉娅·克里斯蒂娃的著作《黑太阳:抑郁与忧郁》中,她以德国画家荷尔拜因的画作、患有癫狂症的法国诗人奈瓦尔的诗作为例,尝试阐释文艺创作如何作为一种“暂时的救赎”帮助创作者战胜忧郁;也对陀思妥耶夫斯基和杜拉斯的全部作品做了一个总括式的解读,指出长于描写痛苦的陀思妥耶夫斯基通过书写而直面创伤、告别抑郁,还分析了弥漫着死亡与痛苦的杜拉斯作品如何以“笨拙的美学”和“非净化的文学”在精神困境中找到一条出路。《黑太阳:抑郁与忧郁》中译本将于今年4月由南京大学出版社正式出版,澎湃新闻先行刊发译者后记,现标题为编者所拟。

对于学文学出身的我而言,朱莉娅·克里斯蒂娃首先是一个文学评论家,后来才发现原来她的身份如此多元:哲学家、女性主义者、精神分析师、作家。八十年代初,克里斯蒂娃开始发表与精神分析相关的论著,《黑太阳》(1987)与《恐怖的权力》(Pourvoir de l'horreur, 1980)和《爱情传奇》(Histoire d'amour, 1985)一起被视为她的精神分析三部曲。也正是在出版《黑太阳》的同年,她加入巴黎精神分析学会(Société psychanalytique de Paris),此后她也作为精神分析师,帮助来访者进行个人分析。

《黑太阳》其实是一部精神分析与艺术和文学之间跨学科的论著。第一章和第二章是关于抑郁和忧郁理论层面的探讨,第三章结合临床案例对前面的理论进行进一步的延展,第四章是从精神分析理论到艺术与文学作品研究的一个过渡章节。余下四章分别以霍尔拜因、奈瓦尔、陀思妥耶夫斯基和杜拉斯的作品作为分析对象,探究抑郁和忧郁与文艺创作之间的关系。

《黑太阳:抑郁与忧郁》

首先吸引我们注意的是“黑太阳”这个标题,克里斯蒂娃用这样一个看似悖论、充满张力的意象来形容遭受抑郁折磨的个体的内心状态:被无法言说的痛苦吞噬,存在的无意义感“熠熠生辉”“不可抵抗”。作品的副标题同样引人注目:抑郁与忧郁的区别究竟何在?克里斯蒂娃将抑郁界定为精神病症状,而忧郁则是神经症症状。在做了这样的区分之后,她紧接着又说自己倾向于使用“忧郁”这一“通用术语”,同时提议将二者视为一个整体,统称为“忧郁抑郁症”。这就意味着,在这本书中,她大部分时候并不对这两个概念做严格的区分,这似乎也符合非专业读者对它们的基本印象。

经典精神分析认为,抑郁的根源在于主体丧失了某个他深爱的客体,他无法承受这样的丧失,因而无法完成对客体的哀悼。抑郁者对丧失的客体往往有着一种爱恨交织的矛盾情感。因为爱着这个客体,为了避免失去他,抑郁者把客体安置在自己身上,通过与客体的认同,将客体内化、内射。这就意味着,他对自己的感情也变得爱恨交织。抑郁者常见的自我攻击事实上是对那个他业已丧失并内化的客体的攻击。

无论对于男性还是女性,这一丧失的客体首先是母亲。丧失母亲既是生理层面也是心理层面的需求,是个体走向独立的起始点。在此,克里斯蒂娃引入了否认和对否认的拒绝这两个重要的概念。她认为:“语言始于对丧失的否认。”面对分离,人与动物之间的区别在于,动物只能求助于行动,而人可以诉诸语言。对于言说的存在,这个不可或缺却终将失去的客体就是母亲,他之所以能够接受失去母亲的事实,是因为他能够在符号,即语言之中重新找到母亲,这就是“对丧失的否认”。“孩子是无所畏惧的流浪者,他离开温床,在表征的王国里重新寻找母亲。”如果说这是所谓“正常的”方式,那么抑郁者的情况则与之相反:“他放弃符号化而沉浸在痛苦的沉默或泪水的洗礼之中”,因为他无法通过语言来将母亲寻回,他拒绝了上述否认的心理机制,他无法丧失这一客体。

抑郁者对否认的拒绝剥夺了能指的表意功能。对于其他主体而言有内涵的能指被他们感知为空洞、无意义。也正因此,抑郁者感觉无话可说。言语对于他们来说是陌生的:“忧郁者是自身母语里的异乡人”,因为他失去了母语的意义,语言对于他而言是死的。但这并不意味着意义彻底从他们身上消失。克里斯蒂娃认为,可以从抑郁者的语调、嗓音、节奏之中便认出其中的意义。因此,她强调,对抑郁状态的研究除了生物生理节律之外,还应同时考量象征过程(话语的语法与逻辑)和符号学过程(移置、凝缩、叠韵、声音和动作节奏等)。

忧郁与美,或者更确切地说,与文学和艺术之间有着怎样的关联?克里斯蒂娃认为,“崇高诞生于忧郁之中”。为痛苦命名、颂扬痛苦是化解哀伤的一种方法。死亡固然恐怖、固然强大,它却无法触及美。为了替代死亡,为了“不因他者的死亡而死亡”,抑郁者可以通过文艺创作而创造“一个假象”“一种理想”。克里斯蒂娃称之为“在人世间实现的彼世”。美借由升华这一机制而调动原发过程和理想化过程,使主体能够重塑虚无。文艺创作一定意义上是为痛苦赋予了语言,从而使主体能够穿越忧郁、超越分离的痛苦。从这个角度而言,我们或许可以说忧郁有利于文艺创作,而文艺创作也在一定程度上可以帮助主体走出忧郁。

克里斯蒂娃以霍尔拜因的《墓中基督》开启了她关于文学与艺术作品的分析。这样的安排或许是因为这是四个分析对象中唯一的一幅画作,其余的都是文学作品,又或者,是因为这幅画作触及了一个核心主题:死亡。把这样一个主题安排在第五章,即全书的中心位置,或许也是在凸显死亡这一议题在书中的重要性?这幅画在第七章关于陀思妥耶夫斯基的论述部分再次被提及,因为它似乎对陀氏产生了重要的影响。画作呈现的是死去的基督,这是一个经典的主题,然而画家的处理方式却非常“不经典”。霍尔拜因没有在画面上做任何的美化,而是用极简的方式为我们呈现了一个饱受折磨的凡人的死亡。画中的基督孤独无依,没有任何关于复活的提示。也正因此,陀翁在小说中借人物之口指出,这幅画可能会让信徒失去信仰。克里斯蒂娃从时代背景的角度分析了文艺复兴视角下的死亡观、新教对痛苦的理解、圣象破坏运动与极简主义的关系,同时也从霍尔拜因个人经历的角度尝试解释画作里透露出来的“既讽刺又凄凉、既绝望又犬儒”的态度。她认为,霍尔拜因或许在人生的某个阶段经历了一个抑郁的阶段,这样的体验激发了他的美学创作,而他的创作也使他得以战胜潜藏的忧郁。

第六章聚焦奈瓦尔的一首诗作——“El Desdichado”。“黑太阳”这一意象便来自这首诗:“我唯一的星辰死去了,我布满繁星的诗琴/带来忧郁的黑色太阳。”奈瓦尔一直遭受疯病折磨,1855年,46岁的他被发现吊死于一家公寓之中,许多人认为他是不堪折磨而选择结束自己的生命。“El Desdichado”这首诗的创作时间也是在诗人某次疯病发作之后,当时的他被各种各样的幻觉,被坟墓、骷髅等死亡形象不断困扰。由此,克里斯蒂娃推断,这首诗或许是诗人的诺亚方舟,它为诗人提供了“一种流动、神秘、咒语般的身份”。这一章事实上是一个完整的文本分析,作者几乎是逐字逐句地对诗句进行拆解,她的阐释涉及了神秘学、宗教、古希腊神话、历史等多个领域,也调用了关于奈瓦尔家族的传说以及诗人自身的某些经历。El Desdichado意为“被剥夺了继承权的人”,而诗歌第一节也提示“我”忧郁的源头:“我唯一的星辰死去了”。克里斯蒂娃认为,“我”所丧失的是某样先于欲望“对象”的“物”——那个“我”必须首先丧失才能成为言说存在的“物”。而诗中最常用的修辞手法——重叠——体现的是一种主体内部的一种分裂。分裂,如我们所知,是精神分裂的特征之一。奈瓦尔的精神病使他得以“触及语言和人类存在的极限”,忧郁不过是他身上冲突的一个侧面,但它主导了奈瓦尔的表达方式。对于他而言,书写忧郁是一种“暂时的救赎”。

本书的第五章和第六章都是针对单一作品的分析,第七章和第八章则一定意义上是对陀思妥耶夫斯基和杜拉斯全部作品的一个总括式解读。克里斯蒂娃给陀思妥耶夫斯基的副标题是“痛苦与宽恕的书写”,因为这是贯穿于陀翁作品始终的两个主题。陀思妥耶夫斯基的病症是癫痫,他在作品中描述自己的症状时说道,癫痫发作之前会出现沮丧状态,这或许也是他长于描写痛苦的原因之一。克里斯蒂娃认为,陀翁笔下的痛苦是一种快感,他笔下的人物似乎都在追寻一种“给人以快感的痛苦”。这样一组相互依存的二元对立在作者看来是断裂的终极表现,她认为这样的断裂发生的时间应该早于主体和他者的自主化,或许与陀思妥耶夫斯基父亲的死亡有关。癫痫状态可以被视为这位大文豪的一种退缩行为,是动力的释放,用以回避妄想-类分裂的可能性。陀思妥耶夫斯基式的痛苦至少有两种解决办法——自杀和杀人,在他笔下,人物所犯下的罪行是对抑郁所采取的一种防御行为,杀人是为了防止自杀。不过最终,他似乎选择了介于绝望与谋杀之间的第三条道路——宽恕。“宽恕一方面承认作为其源头的缺失和创伤,另一方面又通过一种理想的赠予来将其填补。”要实现宽恕需要爱的介入,爱超越了审判,将忧伤呈现,忧伤因此而被理解、被倾听。而被理解可以让我们获得直面缺失和创伤的勇气,从而告别抑郁。书写一定意义上就是一种宽恕,它传达了情感,为情感提供了一种升华的方式。

全书最后一章题为“痛之疾”,作者认为,死亡和痛苦是杜拉斯笔下“文本的罗网”。经历了奥斯维辛和广岛,“死亡的疾病”已然成为“我们内心最为隐蔽的角落”。面对这样一场末日般的灾难,我们既有的象征机制显得如此苍白,而杜拉斯的语言似乎在这样的困境之中找到了一条出路。克里斯蒂娃用“笨拙的美学”和“非净化的文学”来概括杜拉斯作品的特征。我们在杜拉斯的笔下常常会读到一些显得十分拘谨和蹩脚的句子,这些极不寻常的扭曲而笨拙的言语里面弥漫着痛苦。这样的痛苦是未经处理、不带梦幻魅力的,它让我们直接触及了疯狂和死亡。所谓“非净化的文学”指的是杜拉斯的文本被彻底剥夺了净化作用,其中“没有治愈,没有上帝,没有价值也没有美,有的只是被困于其本质的断裂处的疾病本身”。克里斯蒂娃将杜拉斯的文本世界称为一片“由疼痛的情感和贬值的言语构成的无人之地”,内里充满了死亡的气息,它主要的表达方式是重叠。作家借用重叠的手法创造了许多充满神秘色彩、互为重影的人物形象,文本由此而在一定意义上成为一个又一个的迷宫。克里斯蒂娃认为,在这无法捉摸的重影背后持续存在着一个“古老、无法掌控的、想象的”同时又充满破坏性的爱的对象。

杜拉斯

依然清晰地记得,九年前的某个秋日,初到巴黎求学的我在法国国立东方语言文化学院(INALCO)宽敞明亮的图书馆偶遇了巴黎七大(我就读的学校,今已更名为“巴黎西岱大学”)数学系的一位教授。当我跟他谈起我的研究课题(精神分析对中国当代文学的影响),他十分兴奋地向我推荐了克里斯蒂娃的这本书——《黑太阳》,因为这正好也是一部文学与精神分析跨界的作品,而克里斯蒂娃也恰好是七大的教授。至今依然记得那个午后,阳光斜斜地照进图书馆,空气里有着一种无法言说的平静与安宁。在图书馆里与那位老师低声畅聊一个多小时,感叹数学系的老师竟对文学了如指掌。我对巴黎最初的印象便也停留在这个画面之上。

2020年春天,疫情正肆虐,烦懑之中的我找到欢欢,请她帮我留意,如果有心理学方面的书缺译者可以交给我翻译。欢欢很快告诉我,他们社买下了《黑太阳》的版权,问我是否有兴趣。一时喜出望外,感慨缘分如此奇妙。随后的三年,教学、科研、带娃,生活颇为忙乱,翻译工作一直在见缝插针地进行。一路诚惶诚恐,因为“克里斯蒂娃”对于我而言是神一般的存在,也因为我与这本书之间有着奇妙缘分,生怕自己水平不够,无法准确理解和传达作者的原意。托莉·莫伊在谈及法国的女性主义理论时曾指出,这些理论在英美的影响力之所以有限,是因为它们带有浓重的知识分子色彩,作者预设自己的读者也同她们一样,对欧洲哲学(马克思、尼采、黑格尔)、德里达的结构主义和拉康的精神分析有很深的理解。这就意味着,如果对上述理论没有全盘把握的话,很难充分地把握克里斯蒂娃的作品。我对文学批评和精神分析略知一二,对哲学的认知则非常有限,这给我的翻译带来了不少困扰。每每碰到相关段落,尽管查阅了文献也请教了身边的师友,依然有诸多不太确定的地方。到译稿即将付印的今天,内心依然忐忑。期待读到拙译的各位朋友多多指正!