从读者的心理预期来看《恶女的告白》,这显然不是一部典范的推理小说,它甚至没有《绝叫》那样从故事开头就抛出的尸体,叶真中显(Hamanaka Aki)在小说的开头就安插了另一部小说,如同中文版实体书所做的双层书皮一般,引领读者进入一个双线叙事的迷局。推理故事的谜底,往往带来指涉真相的快感,通过他人的死亡,使得旁观者获得猎奇的刺激,积累日常难以寻获的经验。但当这些读者希求的东西,全部被熟悉得不能再熟悉的细节所填充,当叶真中显主动模糊了现实与虚构的边界时,我们是更接近真实的现实主义了,还是那仅仅只是伊卡洛斯终须折落的翅膀?

2015年,小说《绝叫》的问世,让日本读者知悉了叶真中显这个名字。当时还被定义为儿童文学作家的他所呈现的是一个极其令人窒息的日本女性困局,不被关爱、不被理解、缺乏栖身之所的铃木阳子,她所有的挣扎、伤痛聚合在一次次撕心裂肺的绝叫之中。在这座被称为“社会”的热带雨林中,她是实实在在的“弃民”,任何施加在她身上的苦难都是自然系统的“动态补正”。在看完2019年推送的同名电视剧之后,不由地慨叹,虽然剧集削弱了原著的大量细节,但是在氛围的烘托以及主要人物的塑造上,这部四集电视剧抓住了小说的精髓,尾野真千子、安田显贡献了扎实的演技。夕阳下的静冈海岸边,阳子独坐的画面久久地萦绕心头,成为一种挥之不去的不适感。

在读完叶真中显的两部小说之后,十分惊艳于他对于女性的洞察力与同理心。他在处理日本女性一生所遭遇的种种困局时,总能令人想到角田光代。家庭暴力、生育陷阱、职场PUA、婚外情……虽然元素如此冗杂,但是总能被安排得十分妥帖,随着阅读的深入,读者会陷入一种“不道德感”中,明明故事愈发地惨烈,但是又忍不住去窥探结局,甚至对已知的、公认的恶行(比如阳子在《绝叫》中杀人骗保)会产生一种认同感,这种感觉可能与认同《白色巨塔》中不择手段的财前五郎类似。

《恶女的告白》是小说家更接近于勇敢的现实主义的某种尝试。

“出版这门生意,是通过少数畅销书盈利来支撑整个大环境才得以成立的。只有这种书卖得好,才能让没什么销量预期但独具出版价值的书面世。”

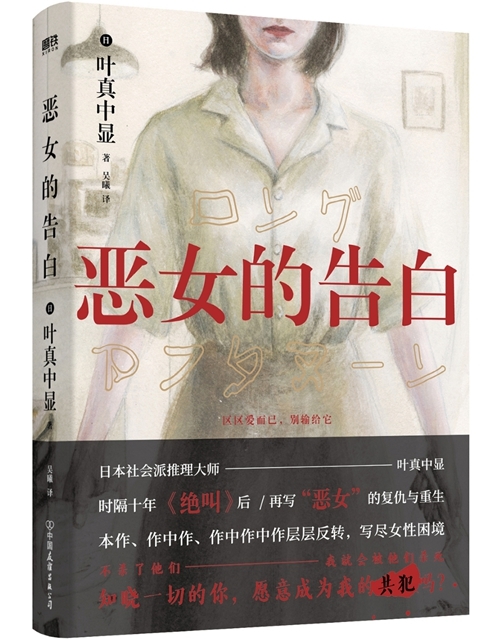

好比这本小说的原名《漫长的午后》在切换语种之后,选择了更适合营销的“恶女”作为标签,封面上还绘制了强烈视觉效应的绝望主妇。读者在视觉刺激下的先入为主可能会导致对小说中双线并重的叙事格局产生误解。小说中的戏中戏,即主妇志村多惠的文学梦实际上是附着于葛城梨帆的“另一种可能”,这位主妇是否杀害了自己的丈夫、儿子并不重要。葛城小姐作为编辑、读者进入志村虚构的故事世界,见证名为“恶”的花朵绽放在无可奈何的主妇身上。如同小说家在结局末了的坦诚那般——“如果……这真的只是一种假设——如果我真的杀了丈夫和儿子,又用它做题材写成了小说,怎么会照着事实直接写呢?至少也得把手法换了,细节部分也会更改。因为我想写的不是纪实作品,而是虚构的故事,是编造出来的。不过,哪怕只有一点也好,如果它能触动到读者的‘真实’之处就再好不过了。”

有多少“该死”的冲动被淹没在世人习以为常的观念里,有多少“该死”的人躲在大众共同构筑的共识之后窃笑。这些为他们提供庇护的东西才是真正牢笼弱者的实体,它们往往有正义的名号,有坚固的传统,但却是实实在在的泥沼,因为弱者的绝叫不曾被听到,刻意被忽视。成为志村多惠“共犯”的葛城梨帆并没有让读者感到厌恶,相反在战栗的同时,读者体认到了日本“社会派”的长处——那就是根植于现代日本社会的痛。

《绝叫》剧集海报

《绝叫》中作为连环杀人技法的核心是保险制度,不仅仅是作为金融工具,更泛指如警察、社会救济等广义的社会保险。铃木阳子日后用于骗保的专业知识,来自于推销保险的日常工作,对于杀人之后的无责辩护经验来自于弟弟横死的车祸现场。明明都是用于保障人生命财产安全的名物,到头来却变成了与夺人性命、抢人钱财结合的“恶”。制度层面缺乏的维度,社会森林会用更达尔文主义的东西去填上。真实发生在上世纪日本的几桩大案,比如绫濑水泥杀人事件、北九州监禁事件、尼崎事件……都能充分说明,在日本社会的隐秘角落,不曾被正视的社会问题兀自滋长,待到东窗事发,“恶女”“恶魔”的头衔轻松地被媒体安置在嫌疑人的头上,然后好像所有人只需要对着头条念叨两句“该死”就可以安享太平了。

NHK在2014年推出了两集纪录片,分别是《看不见明天:越来越严重的年轻女性之贫困》《女性贫困——新连锁的冲击》,片中系统地解析了当代日本女性所面临的诸多危机。“少子化”是日本政府一直关注的核心,然而生孩子对于上层建筑而言可能意味着劳动力、社会保险,但是对于生育主体女性而言则是更加现实、琐碎的细节。

“怀孕夺走了一切,包括工作、住处和人际关系。我们在‘婴儿篮’遇到了很多女性,多得写也写不完。有的是孩提时代受到虐待,有的是男友、配偶肢体暴力或性暴力的受害者。我时常想,如果她们能得到备受关爱的抚养,或者是遇到更珍惜自己的爱人,她们的人生一定会是另一番光景。”——《女性贫困》

即便上述这一切女性都避开了,还要面临职场看不见的天花板。一位在日工作的友人曾经这样形容:“虽然日本出台了很多关于男女工作平等的法律,保障了女性的生育权利和工作权利,但是实际上上司在提拔员工时还是倾向于男性,这也是事实。”

2007年,日本厚生劳动省大臣柳泽伯夫在一次公开讲演中表示:“年龄在15岁至50岁间的妇女数量是固定的。正因为生育机器的数量和设备是固定的,我们能够要求她们的就是,每个人都尽最大努力。”这番“生育机器”的言论自然遭到了社会的口诛笔伐,但是又有多少真心话是通过这样的口不择言流露出来的呢?

如果仔细留心叶真中显的小说,你会发现这些真实发生的事件,都被记录在他的小说里,有时是主人公看到的新闻报导,有时是同事们之间的插科打诨。它们的存在,无不在回应着时代的提问,也从现实的角度上提升了作品的质感。但是,最令人唏嘘的或许还不是那些不忍卒读的细节,而是赤裸裸的判语与可以预见的结局。

作者借志村多惠的笔写下了《漫长的午后》,这位主妇的婆婆在生命的最后阶段几乎都是她在照料,从饮食起居到便溺沐浴,还要忍受言语上的暴力,她甚至习惯了这种来自同性长辈的压力,获得了一种扭曲的安定感,比如“妈妈就是该做这些”“媳妇就是这样成长的”。但即便是如此尽心尽力,婆婆去世之后,从不过问母亲日常的丈夫仍旧会指责是妻子害死了自己的母亲。这种种映衬着这位主妇的文学梦,那就像伊卡洛斯飞向太阳,试图为自己的生活开一个透气口,最终那些支撑理想奢求的蜡被现实的热度所融化——结局唯有坠落。