隋大业十三年(617年)八月,李渊率部打进长安,遥尊隋炀帝为太上皇,而立炀帝之孙、13岁的代王杨侑为帝,改元义宁。此时天下纷乱,人不知所从。江汉一带的萧铣,也因风而起,掀起南方又一大潮。

一、萧铣起兵

萧铣(583-621),时为隋罗川县令(今湖南汨罗)。萧铣是南朝梁朝的没落宗室,他的六世祖是梁武帝萧衍,五世祖是昭明太子萧统,曾祖父是梁岳阳王萧察。萧察在梁末年与梁元帝互相攻杀而不能立足,遂投靠西魏,后被扶立于江陵,建立了附庸小国西梁。萧察第三子萧岩是萧铣的祖父,隋灭陈时他在江南负隅顽抗,被隋军斩杀。萧铣这一枝就此败落。但是天无绝人之路,隋炀帝即位后,萧铣的堂姑母被立为皇后,萧氏族人如萧瑀等也都被授予官职。大概是萧岩曾经抵抗隋朝的缘故,萧铣只当了个小小的罗川令。

大业末叶,天下乱极,土崩瓦解。作乱者极多,任何资源都可能拿来利用,以攫取非分之利。落魄的萧铣所拥有的南朝宗室身份,一夜之间也成了野心家们眼里的香饽饽。

岳州(今湖南岳阳)诸校尉董景珍、雷世猛,旅帅郑文秀、许玄彻、万瓚、徐德基、郭华,沔州人张绣等同谋叛隋。

校尉是隋朝武职勋官十一等中的第九等,原官名是大都督,隋炀帝改官制后称为校尉,职级为正六品。旅帅则是第十等,原是帅都督,职级为从六品。可以说,董景珍等人是隋军中最低级的武官,如果勉强与现代武官作类比,充其量也就是营、连长的级别。

以如此卑下的官职,起而反隋,纵然人多,资望也不足以服众。岳州军民人等见天下大势已失了秩序,便想推戴董景珍为主。董景珍不敢站出来当首领,他向众人自承威望不足,无法率领大众起事,而推举罗川令萧铣为主:

“罗川令萧铣,梁氏之后,宽仁大度,有武皇之风。吾又闻帝王膺箓,必有符命,而隋氏冠带,尽号'起梁',斯乃萧家中兴之兆。今请以为主,不亦应天顺人乎?”(《旧唐书·萧铣传》)

于是董景珍报书于萧铣,说明了请他来岳州当首领的意图。萧铣闻讯大喜,即日放出风去招兵买马,扬言欲捕讨贼盗,罗川人闻者归附数千人。适逢颍川贼帅沈柳生率众寇掠罗川县,萧铣率众迎击,被沈部所败。

萧铣为提振士气,向其部众亮了底牌,说明了要到岳州当首领的意思。他自称梁公,改易隋朝服色,复用南梁的冠服旗帜。他又以复辟梁朝的名义,遣使招纳沈柳生,劝说其合众起事。沈柳生一介无名之寇,见萧铣拉出这么大一股旗帜,欣然归降。萧铣拜其为车骑大将军,率众奔赴巴陵城,与董景珍会合。

萧铣打出的旗帜也收到了出人意料的效果,起兵不过五日,远近归附者已有数万人。隋末之丧乱,于此可见一斑。

董景珍闻讯,遣起事的首领徐德基、郭华率州中首领数百人前去迎接,不料发生一了场惨痛的血案。原来沈柳生陡生不良之心,他自忖兵力不如岳州董景珍等人,如果就此入城,名位肯定要居于其下。于是他擅自杀害了徐德基,将其余岳州首领扣作人质,企图要挟董景珍诸人,以作翊戴梁公萧铣的头号功臣。

萧铣见大错已成,虽然痛恨万分,却因忌惮沈柳生变生肘腋,不敢表现出来,仍旧率众进入岳州。董景珍尽诚欢迎萧铣,并如约尊其为主。随后提出要杀沈柳生为徐德基报仇,萧铣兵众不如董氏多,便无奈地从其建议。沈柳生遂被斩杀于城内,部众闻其主将被杀,顿时一哄而散。

沈柳生、徐德基事件,主因是沈柳生盗匪习气未解,又杂入争权夺利的低级殴斗行为,显得低能而无智。但从此事件中也可看出,萧铣个人能力和威望,并不像北方诸起义首领那样可震服众人。而萧铣处理极端事件的畏缩与随意,也注定了萧梁起义政权的先天不足。

二、建国称帝

沈柳生的插曲过后,岳州起义势力恢复了董景珍主导的局面,萧铣遂在董景珍的拥戴下,筑垒告天,自称梁王,改元为凤鸣。义宁二年(618年),萧铣公然改王而称梁帝。又追谥其从父萧琮为孝靖帝(萧琮为西梁末代皇帝,为隋朝所废),祖萧岩为河间忠烈王,父萧璇为文宪王。封董景珍为晋王,雷世猛为秦王,郑文秀为楚王,许玄彻为燕王,万瓚为鲁王,张绣为齐王,杨道生为宋王。

由于隋炀帝之前已经下达过诏令,赋予各地守军极大自主权,让他们在第一时间剿捕起义军,萧铣起事的消息被获知,隋将张镇州、王仁寿遂尽职尽责地起兵进攻岳州。张王二将的大约是广州的守将,但具体职务任命史籍缺载。张、王显然高估了自己实力,并随之低估了岳州的势力,隋官军进攻失利,被迫退回。

与官军第一仗交锋的暂时胜利,使得萧铣、董景珍等人士气大涨。他们随即派兵四处攻掠,第一个目标就是处于今江西广州一带的林士弘伪楚政权。恰巧当时林楚政权发生了内讧,从山东南下的兖州贼帅张善安投奔林士弘于豫章,林士弘虽然接纳之,但戒心甚重,不许张善安入城,令其屯于南塘。(资治通鉴卷184,隋恭帝义宁元年十二月条)南塘是豫章城外东南角东湖边的一道湖堤(读史方舆纪要豫章府东湖条),东汉时太守张躬所筑。

张善安不忿林士弘之离阻,遂乘其不备袭击了豫章城。大概一者出于意外,一者出于北方人强悍的战斗力,豫章的城防设施遭到张善安的大肆破坏,郛郭皆被焚毁。林士弘将其伪首都迁至南康城。萧铣借机派将军苏胡儿率水军沿江而下,直取豫章城。兵力寡弱的豫章城迅速被萧军拿下。

这也代表着长江以南两大起义势力关系的迅速破裂。抑或说,萧铣与林士弘本来就没有建立什么正式的“外交关系”——如果可以这样称呼的话。经此一战,萧氏集团贪狠的扩张欲望被大大激发,从文献记载的江西地名更易情况看,萧铣的军队深入到林士弘腹地,袁州被归入萧梁版图中(《旧唐书》卷44《地理三》)。但林士弘并未被消灭,只不过因为萧军拦腰割断了江西北部和南部的联系,使得其领土有所缩小,林士弘再迁于安成(今江西安福)。

萧铣进攻的重点是湖湘和岭表一带。萧铣派鲁王张绣、黄门侍郎刘洎率军南下攻略,由于隋炀帝被弑的消息已传遍南北,岭表一带望风而降。郁林(今广西贵港)、钦州、始安(今广西桂林)一带在宁越郡太守宁长真的率领下归附萧铣。除了番禺(今广州番禺区)、苍梧(今广西梧州)、珠崖(今海南琼山)一带短暂地归入林楚政权,岭南一带直至大海,基本都被萧铣收入囊中。

然而令萧铣没想到的是,始安豪强李袭志并没有服从宁长真的号令,而是闭城自守,拒不投降萧梁。李袭志是陈朝大将李迁仕之孙,李氏自陈亡后虽未任职,但家族势力仍在。李袭志登高一呼,聚集了三千余众,便以此为基本武装,与萧梁对抗。萧军围攻始迟迟未能得手,李袭志部下有人野心膨胀,劝其效法秦末之尉佗,袭占岭南之地。李袭志似乎很有自知之明,未敢僭号称王,而是继续抵抗。直到两年后能始安城方才告破,李袭志被生擒。但萧铣并未因李之顽抗而杀他,反而授以工部尚书之职,令其领桂州总管。如此一擒一纵,大概是看中李袭志的影响力,远法当年诸葛亮平定南中后,反以孟获镇守南中。

萧铣又遣宁长真率部进攻交趾郡(在今越南国北部),派宁长真之众渡海进攻交趾,结果为隋交趾郡守丘和击败。隋炀帝江都宫变消息传到交趾后,丘和放弃了抵抗,向萧铣投降,交趾郡也成为萧梁的一部分。

史料显示,萧铣的扩张行动收伏交趾后便基本陷于停滞。对近在咫尺的蜀中,萧梁并没有表现出过于强烈的欲望。这并不代表着萧梁集团没有意识到益州的上游——长江上游——的战略优势,也不代表该集团失去了拓地的野心和欲望。一切问题的根由,大概都源于萧氏集团的小农意识和内动力的不足。

三、萧梁内讧

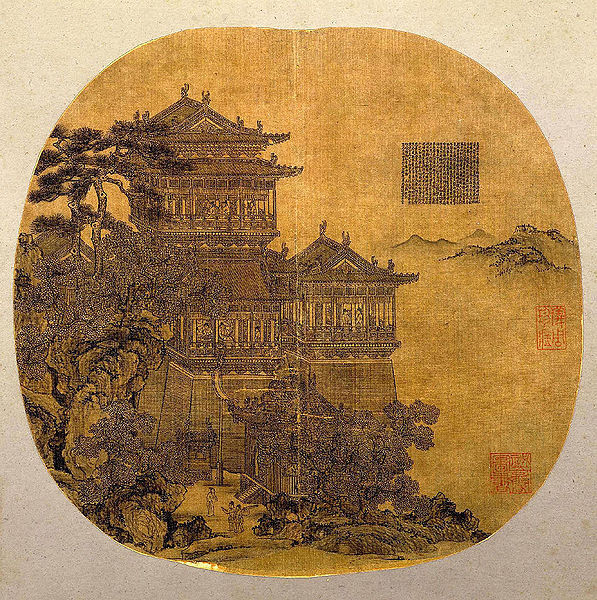

萧铣既扩疆域,兵力也益发扩充,达到40万人(《旧唐书》卷61《萧铣传》),于是国家的规模便出来了。唐武德元年(618年),他将首都迁到江陵故都,表示他复辟的是大梁的法统。一切都宣示着,一个新兴的强大的国家诞生了。灭亡了40年的大梁朝,以如此突然而又意外的方式复辟了。

然而,略显尴尬的是,从其祖宗血脉来看,江陵是梁元帝建都之地,而梁元帝当年与萧铣的曾祖父萧察是势不两立的死仇。若从恢复萧梁法统的角度来说,丹阳郡——也就是南朝故都建康,才是萧铣的法统之源。只不过丹阳在江淮义军辅公祏手中,这是个惹不起的主儿,萧铣既没有力量也没有想法去和他一较高下,所以只好在江陵建都了。

萧氏政权的进化,表面上看起来十分圆熟而快速。它不同于北方义军,创建之初要陷入无休无止的苦战,以至于迟迟形成不了成熟而稳定的政权,这意味着义军无法通过完善的行政系统获取人力、粮秣和经济支撑。绝大多数义军因此被迫进行大范围的流徙,并以抢掠维持生计,最后在隋朝官军和各股义军互殴的双重压力中败亡,即使强大如瓦岗军亦无法逃脱这种困境。

那么这能作为萧铣集团技高一筹的证据吗?并不能。

萧铣集团扩张之所以如此迅速,只不过因为江汉以南处于隋朝势力的软肋,这使得萧铣起事之初没有遭到强有力的打击。这是北方窦建德、李密、王薄等人梦寐以求的理想状态,萧铣天然就具备了。同时,江南稀少的人口和相对优越的自然环境,没有激发出太多起义军势力,萧铣起义后,基本上处于独大的状态。这亦是北方群雄可望而不可即的绝佳条件。

然而过于优良的外部条件,并不全是好事。缺乏竞争带来的是畸形增长,过于顺利也容易滋长骄纵之心,这两重因素都直接导致萧铣核心集团能力的弱化。而对于急不可奈地打出帝号的新生政权来说,这无疑是致命的。

事实上还没有等到北方群雄的外部压力,萧梁集团内部便发生了悲剧性的内讧。这场内讧还要追溯至萧铣初起事之时的沈柳生事件。沈柳生被董景珍擅杀,反映出萧氏内部之不叶以及军政事权倒置的混乱,而这种状况在萧梁政权发展壮大之过程中并没有得到有效解决。萧铣唯一的办法只是封官晋爵,用利益暂时弥和矛盾。不幸的是,这种做法就是饮鸩止渴。

董景珍、张绣等诸王子弟遍布内外,按照起事之初的权力分野,继续掌握着萧氏军队和部分事权。史称“时诸将横恣,多专杀戮”(《旧唐书·萧铣传》)。萧铣在认为自己政治权威有所提升的情况下,尝试着从军权这个根本问题上入手改变事权倒置的现状。他贸然地提出了一条被概括为“放兵营农”的政策。

具体的政策内容现今已无从可考,只知道大概意思是将军队遣散,令军士回乡营田。表面上看,这既有效法光武帝罢州郡兵的历史依归,又有以政驭军的法理依据,是臣下无从反驳的。平心而论,放兵营农的理念,对一个健康的政权是非常必要的,没有哪一个国家需要维持过量的庞大的军队。但其正当性和可操性严重取决于执行的时间和具体环境,缺乏环境适应性的政策,从来都是有害无益的。

萧氏的政策,毫无疑问地带来政治紊乱和军事崩溃的双重灾难性后果。董景珍等元功宿将表示出强烈的抵制,但该项政策仍然强硬地推行开来,都城江陵周边的军队被解散一大部分,除了萧铣的亲卫军队,大量岳阳系统的兵力被卷入罢散的行列中。遗憾的是,在明知矛盾已经逐渐酝酿扩大的同时,萧铣并未采取相应缓和措施,以稍稍安抚将军们的情绪。

冲突于是没有意外地爆发了。罢兵造成利益损失最大,自然是晋王董景珍,他既是岳州系军队的首领,又是萧梁的大司马,是理论上的兵马大元帅。萧铣要散兵,就是要拿董氏开刀。董景珍的弟弟(不详其名)自恃其功,怨望非常,密谋起兵造反。不料事情泄露出去,萧铣迅速采取手段将其逮捕并处决。随后萧铣发出了对董景珍赦免令,宣布兄弟非一,各负其罪,并命令董景珍速回江陵城。

然而内讧已然形成,一道毫无诚意的赦令并没有什么作用。董景珍迅速向唐朝军队抛出了橄榄枝,派人与镇守巴蜀的唐赵郡王李孝恭联络,接洽投降事宜。唐朝方面也十分快速地作出了反应,镇守峡州(今湖北宜昌)的许绍整军准备出峡接应。萧铣被迫接招,长沙是梁版图的核心区域,如果发生了里应外合的事件,后果将无法收拾。萧铣遂令齐王张绣率军进攻长沙,坚决地削平叛乱。

董、张二人都是岳阳系人物,兵力众寡相侔,但一乱一顺,张绣自然是占了些优势。董景珍登城苦劝张绣,并极其不祥地引用了东晋被诛杀功臣诸葛长民的名言,“昔年醢彭越,前年杀韩信”。并试图以此劝说张绣放弃进攻的意图。张绣不听,继续率军围攻。董景珍不幸被自己的诅咒命中,他的部队没能撑得住张绣的围攻,更没等到唐军许绍的援救,董景珍溃围而逃,结果被部下所杀。

张绣的平叛成功并没有给萧氏政权带来多大的巩固,场面反而更加难以收拾。张绣因功晋升为尚书令,成为梁政权第二号人物。而没有了董景珍的制约,这位校尉出身尚书令显得更加骄纵,“恃勋骄慢,专恣弄权”(《旧唐书·萧铣传》)。这是小农意识的劣根性所在,一切人性中的缺陷,因为缺乏良好道德修养和严格伦理观念的约束,都在自然欲望的支配下爆发出来。这使张绣以及张绣们无法很好处理个人利益与整体利益的关系,即使在强敌环伺的情况下,他们仍然在放纵着自己野蛮而愚蠢的欲望,最终逼迫他们新生的政权在自相残杀中走向灭亡。

萧铣好猜忌的性格和张绣不知死活的放纵很快又爆发了新的冲突,萧铣采取政变的方式捕杀了张绣,具体细节因为史籍缺载无法详叙。连环内讧的影响极其恶劣,在外镇守的将领们恐怕祸及自身,有不少人叛逃,萧铣鞭长莫及,只能听之任之。刚刚形成规模的萧梁政权,遭遇了空前的离心危机。