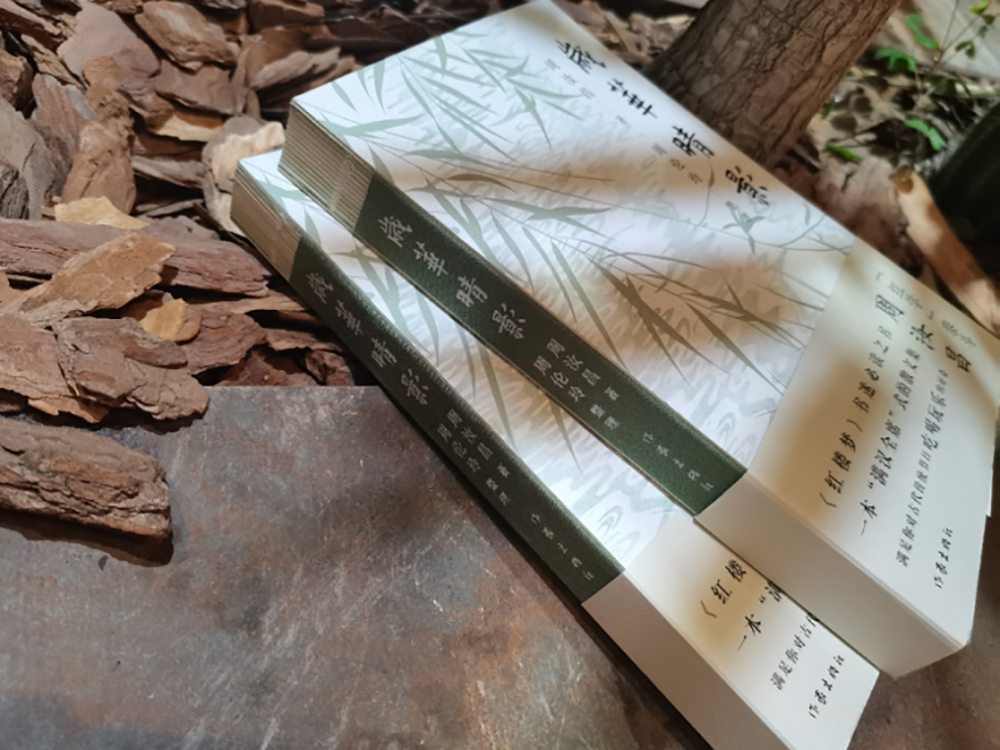

今天(2022年5月31日),是红学研究者周汝昌先生逝世10周年,最近,一部辑选了周汝昌88篇随笔的新书《岁华晴影》由作家出版社推出,这些随笔作品中,有读书治学、自我观照、讲“红”说“梦”、追忆故交、前尘往事、文化反思等几方面的内容。读者从中可见一位醉心于《红楼梦》之余,对传统节日和吃喝玩乐等亦充满好奇的周汝昌。

《岁华晴影》《黄叶村·小蒸食·蒲包》《腊鼓催年 人天同庆》《随笔与掉书袋》《读书与治学》《多少楼台烟雨中》等等,书中所收大多数文章为千字短文,因为经历的丰富和体认之深刻,周汝昌信手写就的文章气韵贯通而情感真切,书中不乏对于自己过往生活的剖白,如谈起《红楼梦》的研究史,周汝昌以下面的诗表明心迹:“一介书生总性呆,也缘奇事见微怀。岂同春梦随云散,彩线金针绣得来。”

周汝昌手迹老一辈似乎对于季节时令总是有很深的感触,中华一年几个最重要的节日中,除过大年、闹元宵是开岁贯新之义,可以另论之外,若论真正当得起“佳节”二字的,首推清明之节。周汝昌随笔也以春节、上元节、端午节、清明节为题,且总是能和自己所专的《红楼梦》相勾连,如《佳节话清明》一篇中写:

《荆楚岁时记》说过,每逢寒食清明,偏多“疾风甚雨”,天气最坏,把正开的好花摧残得厉害。此言不虚。“清明时节雨纷纷”,脍炙人口,“听风听雨过清明,愁草瘗花铭”,则是南宋词人吴文英(梦窗)的佳句。“草”即撰作“打草稿”之义,“瘗花铭”,正是《红楼梦》里《葬花吟》的“前身”“预影”了。这种中华文化的文学传统,也不可不知。然而,再读一下欧阳公的“燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹏一两声——日长飞絮轻。”那就又把清明佳节的一片芳春淑气写得如此之美好愉悦,绝无叹惋悲伤之微痕隐迹,令人愈觉这个节日之可珍可爱。

对于即将到来的端午节,周汝昌从包粽子的芦叶谈起,回忆道:“我生在离市中心五十里的南郊,海河之滨的一个镇里。此镇一度曾是天津县治之所在。那地方的结构学很简单:由西往东,随着河湾儿,是一条长达三里的街,两旁店铺鳞次栉比,人烟繁盛。但出街往南往北,便都是一片翠绿,有大树,有茂草,有菜圃,有稻畦,还有与本文的主题之所关的芦叶。因为到处有水,大河以外,还有数不清溪流港汊,穿插映带其间,而凡有水处,即有丛芦密苇,生于两岸。那芦苇长得极是茂盛壮健,其高过人,一进了芦地苇塘,往往迷向失路,绕半天绕不出来,在小孩子感觉上,着实富有探险于迷宫的情趣。……粽子快煮好了,芦叶香格外地触动我的乡情离绪。”

这些随笔中,周汝昌也对很多习见的事物提出新的看法。如他认为漫画家们是悲剧性人物:“漫画会使你大笑不止,真是开颜捧腹;可它又令人悲慨愤然。”

关于漫画家为什么是悲剧性人物,周汝昌说:“第一,手中之笔要笑,心中之味是哭;第二,漫画画成,结果只博人一‘粲’了之(这已证明发生艺术效应了),看过丢开,谁也没拿它当个‘正经事’去想一想,理一理,纠一纠,救一救;第三,漫画家本人久而久之,自己也满足于“博人一粲”而已,迷失了当初作画的宗旨与心愿。”

周汝昌引述鲁迅的观点,谈他早先对有些只倡导什么“幽默”的(如林语堂)给以批评,就是因为它表面上好玩,又无伤“大体”,便成了变相麻醉品,大家不过哈哈一笑,万事大吉——一切照旧,天下“无事”了。而假如漫画不为人正式理解认识,只是“好玩”“幽默”“消闲”“解闷”,那么漫画家的自尊心将被整个毁掉,因此其悲剧性也就十分凸显而鲜明了。

周汝昌满怀同情心地为漫画家们正名:“我的感觉,漫画家的感受力极敏锐,想象力极丰富,而心胸又极博大广阔——关心的不是一个小我的芝麻绿豆,而是全社会,亿万民众的祸福利害。这种人是难能可贵而需要表扬的。”

灵心所系,这些随笔是对周汝昌过往人生的一次郑重回望。

周汝昌

附:《不悔—知愧》

周汝昌/文

我还是服膺曹子雪芹的话:“愧则有余,悔又无益。”八个字像是只不过一两层道理,其实却是千回百转,回肠荡气的人生感叹。不是不悔。若真的不悔,那愧又何来?其愧既又有余,则其悔之深可想而知矣,然而,悔到底是个“马后课”,比及知悔能悟,事情早已明日黄花,成了“历史”,故曰无益。俗话还常说“追悔莫及”。是以万人能悔,虽是好事,毕竟那万人已然做成了至少一万件错事坏事了。呜呼,岂不可悲,岂不可痛。

这么说,其实还是一层最浅的常理。倘若细究起来,雪芹是个大智慧者,他那话涵蕴的内情恐怕还深还厚得多。那“无益”,也许并不是顽固不化,执迷不悟,死不回头,而是这种悔者,本来丝毫没做什么错事,倒是做极高尚极善美的事——可结果呢?做错事坏事的万人都功成名就,位高禄厚,洋洋乎自得,而这个做好事的曹雪芹,却落得“万目睚眦,众口嘲谤”,一生忍辱负垢,受尽了欺侮贬抑,诬陷伤害。雪芹之知悔而又曰无益,盖深嗟人世之险恶,天道之不公,把他那无比沉痛的话看浅了,懂错了,则是更加可悲,更加可痛!

我常常为此而自己忧愤,世人待他太浅薄,太恶毒了。心里十分难过。

只因这么一点痴念,我自己也走上了一条可愧可悔的狭路。我不幸之至——当上了“红学家”。

甲子(1984)那年,我作过一首《自咏》的自度曲,幸有存稿,其词曰:

为芹脂誓把奇冤雪,不期然,过了这许多时节。交了些高人巨眼,见了些魍魉蛇蝎;会了些高山流水,受了些明枪暗钺。天涯隔知己,海上生明月。凭着俺笔走龙,墨磨铁,绿意凉,红情热。但提起狗续貂,鱼混珠,总目眦裂!白面书生,怎比那绣弓豪杰——也自家,壮怀激烈。君不见,欧公词切。他解道:“人间自是有情痴,此恨不关风与月。”怎不教人称绝!除非是天柱折,地维阙;赤县颓,黄河竭;风流歇,斯文灭——那时节呵,也只待把石头一记,再镌上青埂碣。

您看这支曲子,可不算短,该说是个大曲。它说了那半日,到底说个甚么?那中心焦聚,正是个悔与不悔的问题。因为这实在合题对榫,我才引录于此,以见我这拙文,并非随时就题托寓,真是在自家胸中,思量已久了。

这支曲子,分明说的就是一个悔,一个不悔。说悔,那语气好像是受了那些魍魉蛇蝎的那么多的明枪暗钺,可谓遍体鳞伤,若不当“红学家”,何致如此?是则悔之之意存焉。说不悔,那语气也不为不强了,为了给雪芹脂砚洗雪奇冤,受了这等人的欺辱伤害又算得什么?倘若因此而悔,一切都不值一哂了,也把雪芹的价值给拖下不少。我怎么能改易初衷,向魍魍蛇蝎投降呢?

所以,始终不悔,永远不悔。

这一不悔,是永恒不变的。我将继续承当一切明枪暗钺的惠然垂顾。

欧公的那十四个字,见于他的小词《玉楼春》。我以为,把它摘取来移赠雪芹,最是贴切不过。雪芹是我中华最崇高最伟大的情痴,但他的小说(原著,不指一百二十回程高伪续本《红楼梦》)绝对不是为“风月”而作。他的情痴,已臻极处,应尊之为“情圣”才更对。但是,痴还是一个关键的字义。此痴,非本义“不慧”之谓,相反,那正是大慧若痴,如同大智若愚之理。痴方能执著,方能锲而不舍——方能无退,即不悔。

雪芹明示吾人:愧则有余,悔又无益——其不悔之教,可谓至矣。

小说里的贾宝玉是谁?有人说就是雪芹自己的化身幻影,有人说与雪芹无关,是张三李四的“集中概括”。唯鲁迅先生明言不讳,一曰贾宝玉的模特儿是曹雪芹,再曰雪芹是“整个儿的进了小说”。我愿意听信鲁迅先生的话,他不开玩笑,也不背教条。那么,您看雪芹怎么写宝玉?他为了蒋玉菡的事,为了冯紫英的事,为了龄官的事,为了金钏的事(还有隐在字里行间的某些人的事),遭到了一场几乎致命的毒打,及至黛玉慰问他“你从此可都改了罢”,他却长叹一声,简断地回答:“你放心,别说这样话。我便为这些人死了,也是情愿的。”

这声音,也就是雪芹的回答别人劝他逼他放弃写书的声音。

他又何尝悔,悔什么?因他自知并没有做坏事或做错了事。

“风月”是表面。“这些人”也绝不是一个人,是一群人——即一类同型之人。 一部《石头记》原计划是写一百零八名女子英豪——如《水浒》之写一百零八条男子好汉。正所谓“千红一哭”,“万艳同悲”,即是此义。

然而,他又悔个什么呢?

雪芹的诞辰是首夏芒种节四月二十六日,他在书中用明笔暗墨巧妙记明,但世人不悟。我有一首拙诗咏怀写道是:

今日芹生日,萧然举世蒙。

寿君谁设盏?写我自怜工。

万口齐嘲玉,千秋一悼红。

晴蕉犹冉冉,甄梦岂全空?

在万口嘲谤、千夫所指的压力下,他为了“悼红”,毅然不悔。他是位不世出之异士奇才,而无人正识,反遭诬谤。我们这些通常的大俗人,休言“望尘”二字,可人家为了那么崇伟的目标都能不悔,咱们又所悔何事?

无悔,不悔,难悔,也拒悔。

可是悔与愧常常相联,如有不解之缘;揆其原由,大抵因愧生悔,所悔即所愧,二者一也,本不可分。反过来,能推衍出一句不悔即无愧吗?这就是一个大问题,凡曰不悔者,必须想想自己内心,有无愧怀?然后再言悔与不悔。

扪心自问,我做了“红学家”,一面无愧,一面有愧。

无愧者,从四十年代一开始,我就是只知为了芹脂奇冤洗雪,不知有它。那时是个青年学生,写了第一篇“红学”文章,连“发表欲”都没有,就压置在纸堆中,自然更不懂发表了还有“稿酬”。至于凭借着这个冷门兼热门的“学问”竟也可以升官发财,当上什么“长”之类,还有公费旅游的条件,可以到处用假头衔去招摇撞骗……当然更不曾梦见。所以也没有排挤别人、打扮自己的意图。很纯洁,很天真。

在这一面,无愧。暗室无灯,也没怕过会有鬼来报仇问罪。而且直到今天,还是如此。

然而,另一面则抱愧实深,想起来时,觉汗颜内疚。这就是:我自知并没有充当红学家的真实的德才学识。如果在这一点上我不自揣量,那真是不知愧耻之尤了。

记得似乎是曹子建说过一番比喻:须有美人南威之色,方可以论姿容;须有宝剑龙渊之利,才堪以议断割。每诵其言,辄生愧心。又闻《文心雕龙》著者刘彦和大师曾说:“夫麟凤与麏雉悬绝,珠玉与砾石超殊;白日垂其照,青眸鉴其形;然鲁臣以麟为麏,楚人以雉为凤;魏民以夜光为怪石,宋客以燕砾为宝珠:形器易徵,谬乃若是;文情难鉴,谁曰易分?”雪芹是麟凤珠玉,是龙渊南威。——而我是个大俗人,大陋才,大卑识,大禄蠹——我会有资格来对雪芹说长道短吗?

岂非笑谈,岂非神话?

实实愧煞人也!

说到这一层,就须识得雪芹和他的书,具有几个层次的巨大的悲剧性。一是雪芹这个人的遭遇的悲剧性,怀才沦落,不为世容。二是他的书的悲剧性,那为了千红万艳同悲一哭的博大思想襟怀,却被伪续者篡改歪曲而成为一男一女、哥哥妹妹的“爱情不幸”“姻缘未遂”,才子佳人,被“小丑”拨乱破坏了的大俗套。三是此人此书的身后命运的悲剧性,第一流大学者、高人卓识,不屑不肯来为之研讨论著,却把“红学”的责任落到了像我这样不学无术之人的手中笔下,由白日青眸,而鲁臣宋客……呜呼,岂不愧哉,岂不悲哉!

知愧,知愧。这愧,是为了自励自勉,努力提高与充实自己。龙渊南威,这辈子是无望了,但还妄欲高山仰止,景行行止。所以这愧,并不由此而生悔。这道理是明白无误的。

知愧,不悔,无“矛盾”可言。知愧是为了鼓舞自己不断努力,使可愧者逐减,也为了与那处心积虑挤抑于我的比赛“本钱”。不悔,是为了增强勇气与体魄,以便抵挡那些与日俱增的明枪暗钺,承当伤害。两者都是积极的,友人说我“竞技状态”总是良好。

但近来,不时传来各地友好的关切的声音,有的说:“读过某刊,时有与您毫无干涉的事,也会贼贼咕咕地捅一刀”,表示慨叹。有的说:“请多珍重,一些不入耳的话,不必多往心里去。”我着实感动,感激他们的不敢明言多言而又不忍不言的苦心蜜意。我拿什么来报答这些善良的心田呢?

可怜,没有别的,还只是四个平常的字:知愧,不悔。

鲁迅先生当年也说过一段话,大意是:世界是大家的,不是谁一个独占独霸的,我也要来逛逛——“潇洒”一回,咱有这权利。

我们中华汉字奥妙无穷,悔是“每”加上“心”,“每”加“日”为“晦”,加“雨”为“霉”,这都让人不起快感好感。那么,悔的心情应是黯然低沉的了;但是,“每”加“文”为“敏”,加“?”为“毓”,却是吉祥繁茂的境界。“每”加“木”为“梅”,加“水”为“海”,那就更是不黯淡不低沉。我是决意不悔的,但万一有朝一日被逼得非写“悔书”不可时,那个“竖心”里也会隐藏着木和水,只觉寒香挺秀,浩荡汪洋,还是光明磊落。“红学”的本来境界,即是如此。是以悔与不悔,总归是如木长春,似水长流,不枯不涸,因为真红学是永恒的生命,无尽的时空。