公元前332年,亚历山大的马其顿军队高歌猛进,在广袤的亚洲大陆犹入如无人之境。无论老对手希腊人,还是不可一世的波斯帝国,都在其兵锋下丢盔卸甲。

然而,这段征程险些在黎巴嫩海岸被拒止。作为腓尼基海权王冠上的明珠,提尔城凭借得天独厚的地理优势,坚持抵抗达6个月之久。在遭遇彻底毁灭前,给入侵者造成刻骨铭心的伤痛。

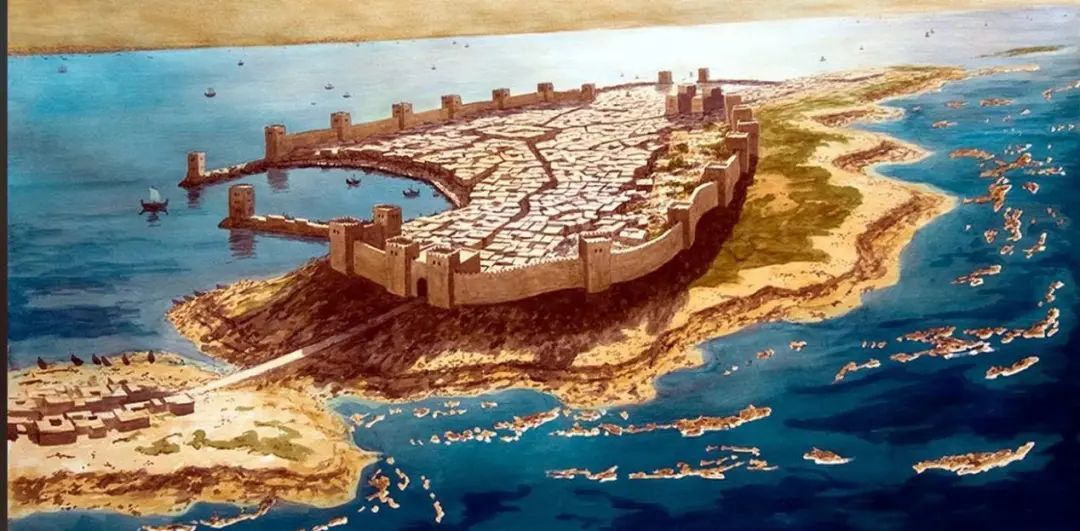

海上堡垒

自建立之日起 提尔就受惠于岛屿地形

早在前9世纪,生活在地中海东岸的腓尼基人声名鹊起,成长为横跨亚欧非三大洲的初代超级海权。尽管殖民地远布北非、西西里岛和西班牙,但其核心始终位于黎巴嫩至叙利亚一线,其中又以建立在6.5平方公里岛屿上的提尔城最为强盛。

正因如此,提尔人经常能与大陆强权掰手腕,甚至在讨价还价之余爆发冲突。例如亚述帝国的提格兰三世,以及晚些时候的埃萨尔哈顿,都曾对其发动大规模围攻。后来的新巴比伦国王尼布甲尼撒二世,更是花费13年时间企图血洗城市。结果都以失败收场,只能勉强缔结一份挽尊性质的议和协定。

亚述和新巴比伦帝国 都在提尔城下望洋兴叹

到了波斯时代,当地的腓尼基市民积极投身帝国海军,数次为镇压希腊和塞浦路斯的叛乱而贡献所有。故而获得极高权重,进一步巩固自己的经济与地缘优势。当大陆上的西顿因不堪忍受剥削而选择起义,躲在岛屿上的提尔人依旧独善其身,成功让自己显得比过去更为要紧。所以在马其顿军队登陆亚洲后,仍旧派遣大量生力军袭击对手的大后方,从而避免精英子弟们参加灾难性的伊苏斯之战。

不过,这座城市的好运终究在叙利亚陷落后消耗完毕。尽管及时派遣使者表示臣服,提尔人却不允许亚历山大带卫队入城祭祀,从而惹怒这位年轻的马其顿国王。后者始终忌惮于海军实力不强,想要迅速夺取黎凡特和埃及,对此类两面三刀的行径自然是零容忍态度。于是说服部将们暂停前进,不惜一切代价也要实现登岛计划。

腓尼基战舰 是亚洲各帝国的海军力量核心

另一方面,岛上的腓尼基人也在积极动员。他们将大部分妇女、儿童疏散,送往迦太基等海外殖民地,仅留下大约40000人做殊死一搏。这些人不仅要防御高150的英尺东面城墙,还要同步驻守南北两侧的主要港口。为表至死不渝的决心,甚至将亚历山大派来劝降的使者杀死,当着对方面将尸体丢入大海。至此,双方再无妥协的回旋余地。

可能在守军看来,马其顿人没有足够战舰,很难强渡0.8公里宽的海峡。若是伐木造成,必将等待数月以上。介时,大批援军会从迦太基等城市赶来,再度抵消进攻方的规模优势。可惜,亚历山大并不想按套路出牌,转而寄出惊为天人的填海造陆方案。

伊苏斯之战后 提尔沦为众矢之的

功亏一篑

马其顿军队的填海造陆计划

公元前332年1月,马其顿士兵进驻海岸边的旧提尔城遗址。这里曾是城邦的核心地段,却在数百年前的围攻中遭亚述人摧毁。如今早已重度荒废,却留下大量残垣断壁,为进攻者提供木材、碎石等物资。后者就是要废物利用,打造一条直插外岛的大型堤道。由于工兵部署弩炮,以及从未有人使用类似方法,守军舰队一时间竟不知如何应付。

起初,这项伟大工程进展非常顺利,主要是因为大陆一侧的水深较浅。直至堤道延伸到海峡中段,底部高度急剧下降为5.5米,湍急的潮汐终于让施工队感到处境日艰。好在腓尼基人不习惯在船艏安装弩炮等远射武器,对建造者的骚扰力度不强,才非常勉强的推进到城市附近。当然,那也意味着彻底暴露在守军覆盖范围内,不得不频繁忍受弩箭、飞石攻击。

起初 马其顿人只以堤道+攻城塔的组合发起进攻

即便如此, 亚历山大仍有条不紊的推进填海造陆工程。他下令建造两座巨型攻城塔,外层用包裹兽皮的方式保护木质量结构,顶部还有弩炮等机械武器。然后将它们推到堤道尽头,开始压制城头的守军火力。为防止对方驾船偷袭,塔楼外侧另有木栅栏掩体,保护夜以继日填海的普通工人。国王则经常莅临视察,靠口号+额外赏赐鼓舞他们艰苦奋斗。

显然,进攻方已严重低估守军的攻坚能力。作为最早的海上霸主,腓尼基人的工程学识丝毫不弱于希腊世界,至少能确保针锋相对状态下快速应对。他们找来1艘旧运马船,向船舱和甲板倾注谷壳、沥青和硫磺等易燃物,还在桅杆上吊起装满油脂的陶罐。船尾则有额外压舱物,足以翘起船艏攀爬堤道。随后用两艘桨帆船拖拽,搁浅在尚未完工的向防波堤尽头。

提尔守军用特殊火船对抗攻城塔

随着海员点燃船只,整个防波堤的顶尖端瞬间陷入一片火海。两座塔楼也被波及,在拥挤的施工现场引起骚乱。接着,大批腓尼基人驾小船从城中蜂拥而出。他们从各个位置登上堤道,疯狂攻击那些试图扑灭火焰的围城者。直到攻城器械悉数被毁,才赶在援军抵达前撤回提尔,留下马其顿人在风中凌乱。

可惜,这次偷袭没能让围攻行动暂停,反而激起亚历山大的好胜之心。他不仅下令拓宽堤道,还要求属下建造更多塔楼。同时,向已经臣服于自己的城市索要海军增援,迅速从比布鲁斯、罗德岛、吕基亚和西里西亚等地征集到100艘战船。稍后又迎来塞浦路斯人的120艘船,从而使战舰数量暴涨至220艘,足以压制提尔守军的80艘规模。另有4000名刚刚招募的希腊雇佣兵抵达,替代马其顿人出现在最危险位置。

攻城塔的毁灭 进一步扩大提尔围攻战规模

全面强攻

围攻战的第二阶段 亚历山大招募大量海军参与

彼时,距离提尔围攻战开启已过去数月。由于海运畅通无阻,守城军民依然信心十足,觉得能像过去那样化险为夷。直到目睹大片战舰云集,成群排列在海峡上向自己示威,才意识到自己仍未掌握局势发展。尤其当发现来者不仅有希腊人,还有向来友好的塞浦路斯人与腓尼基同胞,心中的绝望可想而知。

此后,守军彻底放弃水面控制权,集中力量防御岛屿两头的港口。其中,南侧的埃及港主要依赖浮动栅拦堵路,而北端的西顿港则集中着大部分三列桨战船。亚历山大立即派塞浦路斯舰队前去挑战,在迎面相撞中击沉3艘腓尼基战船。随后保持静态封锁,将提尔人的机动力量都牵制在北面。以至于无法绕行到南端,阻碍比布鲁斯舰队的步步为营。马其顿人正在重建攻城塔,还在几艘连体船上搭建,重新向主城区发起压制。

双方水陆军在狭窄海峡上你来我往

迫于无奈,提尔人只能不断拆毁城中建筑。接着将巨石从城头抛下,充当阻止敌船和防波堤靠近的障碍物。亚历山大的舰队则用套索套住巨石,将它们从原先位置拖走。

于是,守军舰船被迫出港迎战。为应对巨大数量差,索性在船壳外安装金属板,抵御箭矢、石弹乃至撞角攻击。通常是小规模行动,割断锚索后调头逃跑。围攻方如法炮制,同样为战船加装金属护甲,堵在最前面充当浮动盾牌。为防止潜水者偷袭,还必须用铁链代替普通绳索。最后在防波堤顶端安设起重机,快速将刚刚抛下的拦路石吊走。

提尔城的舰队 始终想要破坏堤道和攻城塔靠近

此过程中,双方都频繁使用弩炮对轰,掩护前方的工兵作业。相对而言,守军的数量稍显不足,只能寻找更多恶心人办法。例如将烧红的沙子装在铁锅内,顺着海风从高处倾泻而下。一旦接触到船帆就会点燃,碰到皮肤也会引起烧伤,而且很难被盾牌、盔甲所完全格挡。只是受自然条件限制,无法长时间持续释放。

随着时间推移,失去海权的提尔城终于有些坚持不下去。只能将最精锐桨手和士兵召集起来,组建只有13艘船的尖子编队,在某个酷热午后突然冲出西顿港。外围的塞浦路斯舰队人手不足,被出其不意的猛攻击沉2艘船,直接引发全面溃散。亚历山大急的亲自登船,率领5艘三列桨战船前去压阵。他们从岛屿的另一侧绕过,袭击正在追杀目标的提尔人。等到余下的五列桨战船纷纷起航,守军的突围行动宣告失败。

兵力优势 让亚历山大可以同时发起两场进攻

当然,真正的好消息来自南侧。因为腓尼基人无暇顾及,围攻方的堤道成功延伸至城墙脚下。当亚历山大率领重型战舰抵达,又用攻城锤在防线打开一个小口。仅仅由于城内守军的死战不退,才没有让马其顿人立刻攻破防御。

三天后,由希腊雇佣兵组成的佯攻队伍继续强袭北部,成功将大量预备队吸引过去。岂料两艘载有架桥设备的战船,正同步驶近南面缺口,将最精锐的皇家盾兵送上城头。

登上提尔城头的马其顿近卫步兵

彻底湮灭

从缺口处登陆的希腊雇佣兵

公元前332年7月,马其顿皇家步兵的指挥官阿德墨托斯,成为第一个真正踏上提尔城头的围攻者。但在号召其他人前进时,这位勇将被腓尼基人用长矛刺死。

尽管如此,提尔的守卫者们无法再坚持下去。除近卫步兵外,还有更多马其顿主力方阵涌入城市,不分青红皂白的开始大肆杀戮。另一侧的希腊人乘势出击,从包括港口在内的各个地点登陆。幸存的市民撤退到北部,在古老的阿格诺里姆堡垒又短暂抵抗一段时间。终究是难阻全局性崩溃,成批倒在胜利者面前。

提尔城几乎完全被亚历山大下令摧毁

虽然在阿里安等古代作家笔下,这场持续半年之久的大型围攻,只让亚历山大付出阵亡400人的轻微代价。然而,真实情况却是许多领域的牺牲,基本由非本国公民承担。比如来自雅典等友好城市的同盟军,招募自亚该亚等中立区的雇佣兵,仆从君主提供的海军,以及撑起马其顿霸业的色雷斯奴隶。

因此,胜利方对提尔的惩罚异常残酷。除6000多人殒命沙场,另有2000名俘虏被集中钉死在海滩上,余下的30000多幸存者全部卖为奴隶。唯有王族和提前疏散的少数幸存者,能够在遥远的迦太基重启流亡生活。但属于这座古老城邦的辉煌,已经在陷落那一刻起烟消云散。仅仅是出于位置紧要、名声在外,才会在往后的日子里继续享有部分繁荣。

19世纪的提尔城风光

值得一提是,提尔围攻战还给之后的历史进程产生影响。首先是马其顿王国由纯粹陆权势力,进化为有庞大舰队的准海权国家。其次是大量雇佣兵部队折损,让马其顿主力被迫在稍后直接投身对加沙的围攻,进而促成另一场悲剧的发生。

时至今日,征服者留下的堤道依然健在,将古时的岛屿同大陆永久相连......

(全文完)