作者简介

黄忠鑫:福建福州人,暨南大学历史地理研究中心讲师。

研究方向:历史人文地理、明清社会经济史和民间历史文献。

清代广东“折甲分催”考释

图甲是明清时代诸多地区赋役户籍的编制单元。自片山刚、谭棣华、刘志伟、科大卫等学者针对广东图甲的基本规制、宗族税收程序、总户-子户关系等话题的研究,确立了图甲研究的基本框架。近年来,契约文书也引入这一问题的研究,得到一些新的认识。尽管如此,其中仍有一些重要细节似乎在解读上仍有进一步讨论的余地。如“折甲”或“拆甲”,刘志伟认为是康熙年间广东地方官府针对不同图甲之间负担能力不均状况而采取的“均田粮里甲”之举措,将一些税粮多的甲拆分为几个甲。“这种整顿不但可能导致一些原由两个以上姓氏的户口组成的甲变为由一姓开立的户口组成,还可能使一些税粮额较多的大族的户口分拆到两个以上的甲中”。不过,雍正朝至道光朝出现的“拆甲”与康熙朝的拆分图甲似乎并不是同一类型的举措。顺德大良《龙氏族谱》就提及道光年间“各姓纷纷拆甲”的事件,科大卫将其视为脱离里甲登记的逃户。实际上,清代中叶广东的“折甲分催”是对图甲体制的一次地方性赋役改革,并非民户逃亡。新近出版的《顺德碑刻集》收录有两通清代中后期“折甲分催”的碑刻,为此前研究所未逮,与方志、族谱等文献结合,有助于在前人基础上揭示广东图甲制度变动的复杂过程。

一、“折甲分催”的发生

据《顺德碑刻集》载,现存于顺德陈村镇罗亨村参政云公祠内的雍正十二年(1734年)“甘溪七图八甲折甲分催碑记”详细记录了此时的图甲运作的困境和调整。

署广州府正堂冯为小被大累,乞视同仁,恩准折甲,俯赐勒石,以便输将,以垂永久事。雍正十二年九月初二日,据甘溪堡七堡八甲云应祥户丁云维山、林善福、林平、林芳等词禀前事称,切蚁图内通派银二百零八两余,色米一百零二石余,惟是各甲粮米最大。蚁等八甲税亩星稀,计该额银一两三千六分零,色米六斗七升零,以通图粮米会计,尚未及各甲之奇数。缘图内向系输充现役催输,凡值当年遇有各甲逋欠,俱累血比甚,而一年当役,数载催征,荒废农业,莫此为甚。幸际仁台莅政,征收钱粮,不扰催科,深沐鸿恩,合邑顶戴。今蚁等八甲自愿折甲分催,只得历情具禀,伏乞查照登洲八图蒙前台申详,藩宪奉批各催各甲之例,因准蚁等折甲勒石,自行输将,递年具认甲首,依限遵纳,遇役则各输各粮,彼此两不相累,输将自尔恐后,国课民业均有裨益,等情到县处,此当批准,照例各催各甲,立石永尊在案。案去年三月内,据登洲八图里民袁日昌等,以循例分股分催等事,联赴布政司呈控,批县查议,经前县详奉批,府确议具覆,批行各催各甲,递年钱粮分作三限输纳,如限内不完,按欠拘比等因,蒙将登洲八图遵照奉勒石在案。兹据具禀前情,合将甘溪堡七图八甲云维山等,准令分析。递年钱粮,八甲首递认自行依限输纳,庶各催各甲,并不值年任催通图钱粮拖累之苦。各甲亦不得蒙混滋扰,倘不依限完纳,另行案欠拘比,合就行勒石县门,永垂遵守,须至碑者。

计开

八甲云应祥户丁云维山、林善福、林平、林芳

雍正十二年十月 日立

由上可知,甘溪堡七图轮流催科体制下的税粮不均,是导致“折甲分催”的根本原因。通图共“派银二百零八两余,色米一百零二石余”,在一图十甲的基本格局下,每甲应均派银二十两左右、色米约十石。八甲仅“银一两三钱六分零,色米六斗七升零”,约为平均数的十分之一。但这恰好反映出康熙年间“均田粮里甲”的措施并不彻底,一图之内各甲经济实力不均的情况无法避免。清前期,顺德保持了明代里甲轮流催科的做法,并成为地方惯例。据称:“顺例,一图十甲,每年轮当徭役,以十年为度,一甲一年,周而复始”。每当税粮较少、经济实力较弱的甲催征时,遇到逋欠税粮的情况,需要反复催收或亲自补齐,成为极为沉重的负担。甘溪七图八甲需要贴赔其他甲所欠钱粮的数额可能就超过了本甲的应纳总数,导致“小被大累”的现象。倘若各催各甲,各自承当责任,这类问题就不复存在,于是产生了“折甲分催”的办法。

本着“征收钱粮,不扰催科”的原则,即只要能缴纳足额钱粮,便可减免催科徭役负担,八甲自愿向广州府申请“折甲分催”,并得到批准。在这一案例中,还援引了前一年,即雍正十一年三月登洲堡八图袁日昌的前例:“各催各甲,递年钱粮分作三限输纳,如限内不完,按欠拘比”,从而摆脱“值年任催通图钱粮拖累之苦”,也断绝了其他甲“蒙混滋扰”的弊端。可见,“折甲分催”解决的不仅仅是赋役不均的问题,也有其他在图甲征收环节中的痼疾。官府在确认了袁日昌的申请之后,“勒石在案”,成为其他图甲效仿的对象。由此可知,顺德“折甲分催”的改革措施始于雍正十一年(1733年)。次年,甘溪堡七图折甲的官府告示被“勒石县门,永垂遵守”,该举措得到进一步推广。不仅如此,云氏祠堂也刻石保存,对宗族内部进行税粮征收的自我约束。显而易见,“折甲分催”之后“各催各甲”的运作中,宗族力量将发挥重要作用。

提出申请的是“八甲云应祥户丁云维山、林善福、林平、林芳等”。显然,“云应祥”是总户名,“户丁”应该与“柱丁”的涵义一样,是实在人名或在世的土地所有者,可能是这一总户的直接使用者。即,请求“折甲分催”的八甲,虽然总户名为云姓,但其下的实际使用者则不仅限于云氏,还包含了林姓。陈村镇文海村松庄仇公祠内的嘉庆八年(1803年)“甘溪堡六十九图四甲折甲分催碑记”则称仇姓和梁姓“自为一股输纳”。这里的“股”与“甲”应该是同一涵义,“甘溪七图八甲折甲分催碑记”亦有“分股分催”的提法。由此可见,在时人的概念中,“甲”与“股”具有相同的意义。从官方称谓的“甲”到具有民间合伙色彩的“股”,体现了基层社会对调整后的图甲制度之理解。

二、强甲大族与殷丁

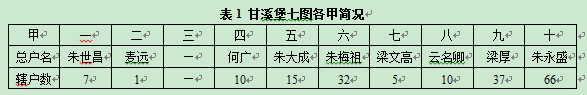

通过上述碑文还可得知,“折甲分催”主要从一些弱甲、小族开始。甘溪堡七图和六十九图各甲各户的简要情况,记录于民国《顺德县志》的“图甲表”中。

“折甲分催”之后,云姓与林姓、仇姓与梁姓共为一股,在图甲表中并没有得到反映。尽管如此,该表还是直观地展现了图甲内部的问题:上述两个图中,都有一个或几个甲和总户缺载,说明图内发生了户绝或脱离图甲编制的情况,导致了图内十甲轮流催收钱粮的运作方式难以继续维持。同时,各甲所辖户数极不均衡,七图最少的仅辖有1户,最多则达到66户;六十九图则是畸零甲所辖户数远多于正编各甲。由此,我们可以得出图内各甲催征税粮能力不均和轮役次序不完整的结论,因而“各催各甲”成为实际运作中最可行的一种方式在雍正年间开始得到推广。六十余年后,甘溪堡六十九图四甲的碑记中还提及:“近因各甲顽良不一,每被拖欠贻累,经三十四甲禀请拆分,蒙堂恩准,自为一股输纳在案”。可见,嘉庆年间又有一次较为集中的“拆甲分催”调整。这一趋势最终使得清后期财力雄厚的强甲、大族纷纷卷入其中。

据顺德大良龙氏在同治年间制定的《纳粮条款》称:

籍列大良堡四图七甲,向与南北罗及游、谈、吴等姓共编为十甲,十年轮役一次,已形拮据。嗣因各姓纷纷拆甲,自认挨限完粮,只存南门罗姓与我房尚未拆甲,每十年内照旧当正役一次,其遇已拆甲粮户例应当役年分,仍由未拆甲之两户科派助役银两,苦累更不可胜言。是以我房迫于道光十六年援仿各姓事例,禀准拆甲,自雇殷丁,沿催粮务。

罗、龙一直是顺德大良的大姓,宗族力量庞大。对于这则史料,科大卫认为“许多里甲户都脱离了里甲登记,只剩下龙氏、罗氏的里甲户,他们被迫代这些逃走的里甲户交税”。这一解读显然有误。大良堡四图各姓只是“拆甲分催”(这里的“拆甲”等同于前文的“折甲”),不再参与十甲轮役,并非脱离里甲体制。民国《顺德县志》的“图甲表”就显示了罗、龙、游等姓仍在图甲编制之内(参看表3)。

上表中,大良堡四图各甲所辖户数在总体上是比前述甘溪堡两个图为多,表明该图的经济情况较好。即便如此,各甲依旧不均衡:龙姓虽然在图内只有一个总户名,但所辖户数最多,达到137户;谈、吴等姓,户丁钱粮较少,最少的仅有2户。这些小甲(总户)各自分催之后,没有“拆甲”之甲仍旧需要进行轮役,摊派已拆之甲相应的“助役银两”。因此,至迟到道光十六年(1836年)时,随着龙姓也推行“拆甲”,大良四图的十甲轮役催征体制彻底解体。这也是广东图甲制发展的总体趋势。

具体而言,大良龙氏的《纳粮条款》包括了“折甲分催”在运作中的两个基本方面:

其一,三限完纳:以甲为单位,每年三月、六月、九月分三次交纳税粮。这是在“折甲分催”前后一直维持的纳税期限。前述碑刻中的“一年当役,数载催征”说的就是在“折甲”之前的轮役催征。每年当差的甲,要在“图”一级的地域范围内三次奔波,一旦未能达到数额,还要多次催征,负担沉重。“折甲分催”则是在保持基本税收期限的前提下,通过缩小催征单位及地域范围,免去助役银两,减轻图甲催征负担,以便保证税粮的按额按时交纳。

其二,殷丁必须雇请外姓人士担任,“本甲内子孙不准搀充,以绝弊窦”。科大卫还发现大良龙氏族谱中还将“殷丁”称为“甲长”的现象。笔者以为,从“折甲分催”的推行过程入手,可以更好地理解殷丁或甲长的具体涵义。

光绪《九江儒林乡志》对殷丁的源流与弊病有详细记载。清初设置殷丁,是沿袭明代征粮解运的做法,由大户承担。他们在钱粮征收过程中,产生的主要舞弊情节是“飞粮”(将甲户的钱粮冒入乙户)和“洒粮”(在某户原额税粮之后暗增尾数,积少成多)。尽管如此,在乾嘉以前这两类弊端还没有成为突出问题。而顺德“折甲分催”是在雍正年间开始实行,各甲内部轮充甲首,各自催征。前述甘溪七图八甲碑文中提及“递年俱认甲首”和“递年钱粮,八甲首递认,自行依限输纳”,是作为“折甲”之后的一个重要运作方式。即,八甲自行催征钱粮的前提是甲内各户轮充甲首。而此时里甲制早已发生蜕变,甲首和甲长的含义已经等同,故龙氏族谱中的“甲长”,正是“折甲分催”之初采取的规制。更准确地说,应该是民间社会呈报官府的正式名称。此时,“折甲分催”尚未与殷丁有机结合。但是,民间却是将“甲”等同于可以转让的“股”,因而在实际操作过程中,未必如他们向官府承诺的那样,必须亲身轮流认充甲首,为雇用外姓充当埋下了伏笔。

此后,“家计稍裕者,不作殷丁,每由无业刁民充当此役”,由此逋欠增多,引起地方宗族的注意,嘉庆以后“统归祖祠代收完赋,以家法驭殷丁,钱粮遂少拖欠”。此时恰好与图甲内部丁粮较多之甲开始随潮流而不得不拆分出来的趋势相对应。大良龙氏便是在道光年间开始拆甲。他们直至同治年间仍然坚持由外姓担任殷丁,同时又强调“各户税亩定于二月十五日各的丁务须到祠据实清认名下税数若干,挨限完纳”、“冬祭日给与殷丁胙肉半觔”之类的规定,与南海九江的情形极为相似。由此可见,殷丁与“折甲分催”的紧密结合,盛行于强甲大族开始卷入“折甲分催”之后。此前,率先拆分之甲并没有殷丁的提法,也没有殷丁等同于甲长的记载。

三、结论

康熙年间的“均田粮里甲”中的拆分图甲与雍正朝一直持续到道光以后的“折甲分催”,是性质完全不同的两类图甲调整措施。前者旨在平均各图甲额税粮负担,是明代中后期赋税折银、“均田均役”改革潮流的延续。后者则是将里甲体制下僵硬的一图十甲轮役催征方式转变为以“甲”为单位自行催征。易言之,前者围绕税粮数额,后者针对催征方式。

这两项措施的推行均以税粮多寡为准则。“均田粮里甲”不仅将税粮较多的大族拆分为若干甲,还将粮额少的户口合编为一甲,便于稽查管理。其衡量范围是以宗族为主体的各类社会组织所代表的户。通过登记户内的税粮数额,平均编甲。粮少之户合并编甲的手段逐渐演变为康熙三十年前后华南地区颇为盛行的“粮户归宗”措施。相比而言,“折甲分催”的衡量范围却是以图为单位,旨在处理图内各甲税粮相差悬殊导致十甲轮催难以继续运行的问题。一方面,各户各甲的经济状况是变动不居的,税粮数额也随之不断发生变化,平均编排是难以维持长久的。另一方面,经过“均田粮里甲”和“粮户归宗”之后,强宗大姓归并入特定的图甲之内,但又与图内其他甲相比,形成新的不均衡的局面。在这一层面上,“折甲分催”是对“均田粮里甲”方式的改进。

对于税户而言,赋役不均不仅仅是图甲编排问题,更多在于图甲运行过程中产生的负担。如果说“粮户归宗”在基层组织编排层面上理清了图甲与宗族等的关系,那么,“折甲分催”则是承认税粮额度不均的事实前提下,转变里甲体制长期延续下来的十甲轮催方式,缩小催征范围,减轻这一环节产生的沉重负担。在“各催各甲”的运作中,宗族力量产生了颇为显著的影响。由于“粮户归宗”使得相当一部分甲已经与规模不等的宗族对应,“折甲分催”之后,宗族雇用殷丁,乃至祠堂代为催征汇总税粮的做法开始盛行。其他小型宗族则将“甲”视为共同承担责任的“股”。如此一来,广东图甲制度的运作在变动中得以延续。

内容编辑:王鑫

图片编辑:欧羽婵