江南渔哥开到清远,缘于受北江河鲜的吸引。蔡哥和嘉文的北江河鲜美图,让我们口水直流,于是,与蔡昊老师、闫涛老师结伴,也到北江寻鲜。收获还真不小:一条一斤多的野生鲮鱼、野生的鳗鱼、鲤鱼、大头鱼,这些在广州的江南渔哥很快就可以吃到了。让我们惊讶的是,居然吃到了四斤多一条的北江野生鳜鱼,连渔民都说几年没见过,鲜得清爽,香得浓烈,脆得弹牙,真是淡水鱼中的极品。

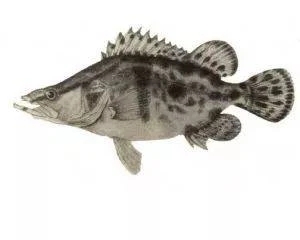

鳜鱼,是鮨科、鳜属,淡水生活的鱼类,喜欢栖息于江河、湖泊、水库等水草茂盛较洁净的水体中,白天一般潜伏于水底,夜间四出活动觅食。为肉食性鱼类,性凶猛,终生以鱼类和其他水生动物为食。分布于中国、俄罗斯、朝鲜、韩国、日本。在中国除青藏高原外,分布于全国各水系。

为什么叫鳜鱼?

鳜(gui)鱼,又名鳜花鱼、季花鱼、桂花鱼、桂鱼、鯚鱼。这么多叫法,都是缘于字太难写,用同音字代替。

但是,这个“鳜”字,原来已经是经过处理过的,它原来的写法,更是让人云里雾里。鳜鱼在南宋吴自枚的《梦粱录》中被称为鯚鱼。据汪曾祺先生引述明代中期文学家、书画家、戏曲家、军事家徐渭所述并考证,“鯚”是从“罽”而来,罽是古代的花毯,“罽锦”丽且坚,古人把鳜鱼身上拇指大的黄黑圆斑,形象地比喻为罽锦,并称它为“罽鱼”。由于“罽”字难写,后就改成“鯚”。

李时珍在《本草纲目》中则通过对鳜鱼的形态描述来解释其名:“鳜,蹶也,其体不能屈,曲如僵,鳜也。”鳜鱼高耸的背部,厚实的体魄,做不到能屈能伸。“蹶”字从足,从厥,“厥”意为“憋气休克”。“足”与“厥”联合起来表示“跌倒休克”。《说文》释“蹶”为“僵”,一蹶不振,就是从“跌倒”引伸为“失败”。做为鱼,那就去“足”改“鱼”,“鳜”有jué和guì两个发音,大家都选guì这个发音,于是有了桂鱼、桂花鱼这个写法,反而与“蹶”的关系因发音不同而被遗忘。

鳜鱼,为什么贵?

淡水鱼也有贵的,比如鲥鱼、刀鱼,那是“物以稀为贵”,但鳜鱼却不稀有,养殖的一斤也要几十元,野生的则要翻倍,相比其它淡水鱼,鳜鱼确实是贵鱼。那么,不稀缺的鳜鱼,为什么贵呢?

鳜鱼之所以贵,因肉多刺少。鳜鱼肉质洁白,肥厚鲜美,呈蒜瓣状,极其细嫩,更重要的是,几乎没有肌间刺。李时珍在《本草纲目》中就说“鳜生江湖中,鬐鬣刺人。厚皮紧肉,肉中无细刺”。淡水鱼多数有肌间刺,这是它们保护自己物种生存下来的手段:生活在淡水中,太容易被捕捞猎杀了,长的满身是刺,让天敌不喜欢,物种才能保留下来。但鳜鱼不需要肌间刺来自我保护,因为它有更厉害的武器——鳜鱼的鳍刺均有毒腺分布,若被刺伤后肿痛甚烈,且会发热畏寒。鳜鱼的这种毒素遇热分解,所以,经过加热,可以放心食用,万一杀鱼时被鳜鱼鳍刺到,把手泡到热水中,也就很快可以止痛了,当然,水不能太烫,否则烫伤起泡,更疼。

鳜鱼之所以贵,因美味营养。鳜鱼被誉为“淡水石斑鱼”,不仅仅是有着石斑鱼一样的斑点斑块,不规则地遍布于体侧,还因为味道鲜美,口感脆弹如深海石斑鱼。鳜属的品种十分丰富,最常见的就是翘嘴鳜和大眼鳜,此外还有斑鳜、朱氏鳜、广西鳜、钱氏鳜等。翘嘴鳜是最常见的鳜鱼品种,其眼睛相对较小,上颌骨伸达眼后缘之后的下方。翘嘴鳜生长速度和个体是鳜鱼中的佼佼者,常见的有2~2.5公斤重,据说最大个的体重可达50公斤,但是在我国,10斤左右的野生鳜鱼已是相当罕见了。翘嘴鳜分布很广,南至广东、北至黑龙江,几乎所有的江河湖川都有它的身影,而以长江中下游水域为多。大眼鳜因眼大而得名,上颌骨仅伸达眼后缘之前的下方。大眼鳜的生长速度比翘嘴鳜更慢,个体也较小,最大个体只有2公斤,多分布于长江流域或淮河中、下游各地。

鳜鱼是一种凶猛肉食性鱼类,常以其它鱼类为食,幼鱼喜食鱼虾,成鱼以吃鱼类为主。吃得肉多了,不仅长得胖,得名胖鳜,而且蛋白质和氨基酸含量极高,风味物质丰富。鳜鱼的吃相相当优雅,吞下鱼、虾以后,会吐出鱼刺和虾壳,只把肉留在腹中,所以肉质非常细嫩。细嫩的肉质,对儿童、老人及体弱、脾胃消化功能不佳的人来说,易消化。鳜鱼肉的热量不高,对于馋嘴又怕胖的女士来说,还是个不错的选择。

鳜鱼之所以贵,在于养殖成本高。鳜鱼养殖只在少数养殖场成功,技术要求苛刻,而且成活率低。鳜鱼养殖必须要有干净卫生的水源,有宽阔的水域,水要循环流动,池底腐质物必须及时清理掉。一亩鳜鱼养殖池,必须配备2亩饵料鱼池,养小鱼小虾供鳜鱼食用,人工驯化投喂饲料驯化率只有50%,还有约一大半鳜鱼必须投喂活鱼虾,羊毛出在羊身上,这样养鱼,不贵才怪。养殖鱼都贵,野生的就更不在话下了。

鳜鱼,什么时候最好吃?

唐代诗人,神童,协助唐肃宗平定安史之乱的张志和,曾写下名篇《渔歌子》

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

一句“桃花流水鳜鱼肥”,回答了鳜鱼什么时候好吃的问题:江南农历三月,桃花盛开时节,在水流湍急的地方,满足这两个条件的鳜鱼最好吃。

张志和是浙江金华人,三岁就能读书,六岁做文章,十六岁明经及第,人生的顶峰是协助唐肃宗李亨平定安史之乱,官至左金吾卫大将军,享受三品官员待遇。后有感于宦海风波和人生无常,在母亲和妻子相继故去的情况下,弃官弃家,浪迹江湖。唐肃宗赐给他奴、婢各一,称“渔童”和“樵青”,张志和偕婢隐居于太湖流域的东西苕溪与霅溪一带,扁舟垂纶,浮三江,泛五湖,渔樵为乐,西塞山就位于浙江湖州。

鳜鱼总与桃花携手而至,桃花盛开的季节,各地气候各异,时序也不相同,所以刘禹锡说“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,长三角农历三月桃花盛开,到了珠江流域,农历一月份就是桃花季了。鳜鱼生活的适宜水温为15~32℃,水温低于15℃,鳜鱼不进食,桃花盛开时,水温也上来了,鳜鱼开始大吃大喝,为接下来的繁殖季积蓄能量,因此肥美无比。流水急湍,带来丰富的营养物,鱼虾聚集,那是鳜鱼的盛宴,同时,流水也让鳜鱼必须勤奋游动,肉质因此更加紧致,这些就是鳜鱼此时此刻好吃的原因。

鳜鱼,有几种死法?

肥美的鳜鱼,历来广受欢迎,各地也创造了不同的烹饪鳜鱼方法,鳜鱼的死法也就多种多样。

最显盛名的莫过于松鼠鳜鱼,这是江苏十大名菜之一。松鼠鳜鱼形状似松鼠,外脆里嫩,酸甜可口,有形有色,其做法在清代的《调鼎集》中便有记载:“取鯚鱼,肚皮去骨,拖蛋黄,炸黄,作松鼠式,油、酱油烧。”广州酒家的松鼠鳜鱼在此基础上改良,造型更加逼真,口味酸甜,洒上油炸过的松子,更加可口。这是一道功夫菜,在家做的话难度大了些,需要开花刀、腌制、拍粉、油淋、浇汁一气呵成。

徽菜的臭鳜鱼,也名声在外,以闻起来臭,吃起来香而著称。臭鳜鱼的制法在《太平广记》中有详细记载:将新鲜鳜鱼用木桶加淡盐水腌渍,以青石压住,经六七天发酵,便可产生似臭非臭的气味。其原理是利用鳜鱼身上的蛋白酶和外部环境的微生物,将鱼肉中丰富的蛋白质分解成氨基酸,一部分氨基酸产生鲜味,一部分氨基酸进一步分解为有不良气味的胺类。通过煎炒烹炸,臭鳜鱼臭味飘散,鲜味尤存,鲜香入骨,只要克服闻起来的那股臭味,你一定会喜欢。

大吃货袁枚在《随园食单》里提到一种吃法,油泡鳜鱼片:“季鱼少骨,炒片最佳。炒者以片薄为贵。用秋油细郁后,用纤粉、蛋清搂之,入油锅炒,加作料炒之,油用素油。”袁枚所说的秋油,就是酱油,用酱油腌制鳜鱼片入味,淀粉、蛋清包住,这样鳜鱼加热后肌肉收缩,汁液不会跑出来,所以嫩滑有味。这道菜,难在对火候的把握,稍过火,鱼片就散架,二十多年前倒是在广卫路的四季火锅吃过,后来就再也没见过有人这样做了。

汪曾祺老先生也是鳜鱼的粉丝,他念念不忘的是干炸鳜鱼,在他的《鱼我所欲也》中写道:“1938年,我在淮安吃过干炸鯚花鱼。活鳜鱼,重3斤,加花刀,在大油锅中炸熟,外皮酥脆,鱼肉白嫩,蘸花椒盐吃,极妙。”这个做法,同样出现在小说《关老爷》中,他写关老爷下乡“看青”的食单:热菜——叉烧野兔、黄焖小公狗肉、干炸活鯚花鱼,直接把他自己十八岁时的美食体验植入小说中。他还有更丰富的想象,小说《金冬心》,写到盐商程雪门宴请两淮盐运道铁保珊大人,奢靡的盐商家宴:“鯚花鱼不用整条的,只取两块嘴后腮边眼下蒜瓣肉。”当然,腮边眼下肉好吃,不独鳜鱼。

对老广来说,清蒸鳜鱼,是对鳜鱼最大的尊重,吃到的是鳜鱼的原汁原味,但我更喜欢广州几家餐厅鳜鱼的不同烹饪手法:江南渔哥用鳜鱼头腩做腌笃鲜,竹笋的天冬氨酸与鳜鱼和咸肉的谷氨酸协同作战,相乘效应把鲜味提高了几十倍;胡椒酸菜灼鳜鱼片,实实在在的鳜鱼肉,让人倍感温暖;新渝城的干烧鳜鱼,把鳜鱼的胶原蛋白分解成明胶,香糯得怀念一碗米饭,恨不得把汁都咽进肚子里;万绿山语的茶油烧鳜鱼,茶油的细腻与鳜鱼的细腻两者相遇,让人感觉在如此急促的年代,细腻是一种多么美妙的照顾。当然,这些店用的都是难得的野生鳜鱼。

(文中部分图片来自网络,若有侵权,请联系我们。)