撰文 | 宫子

1920年9月30日,张爱玲(本名张煐)在上海租界的一个贵族宅邸出生。她的家境颇有些《红楼梦》的意味,家世显赫,却已然凋零。当时没有人想到,这个女孩将会在中国现代文学史上留下最浓墨重彩的篇章。“出名要趁早”“你年轻么?不要紧,过两年就老了”“爱就是不问值得不值得”……她在作品里写下的句子被读者们单独拎出,津津乐道,在其中构想着一个并不真实的张爱玲;但同时,当她的小说被翻拍成电影时,又很容易遭遇批评,仿佛读者们在用这种方式捍卫张爱玲原著的风味。

她那些有缘无分的爱情故事蕴含了什么样的悲悯?金句打造的形象与张爱玲本人有着什么样的出入?她为何在文学史上占据着不可替代的位置?百年后,这些问题,都需要我们回到张爱玲的文字中,在故事与词语中体会那个特立独行又宽容怜悯的神秘女子。

中外文学,感人至深的爱情小说很多,但在这些作品中,张爱玲的故事显得是那么独特。在她的长篇与中短篇小说里,男女主人公命运的阴差阳错,在流露情感时的犹豫与退缩,爱情背后由家庭、社会氛围、尚未退却的礼法观念所构成的束缚,构成了本可避免、却又仿佛是必然的悲剧。想必,这其中的种种微妙心绪,人物的虚伪,命运的无奈,唯有中国读者能够最深地体会吧。

《半生缘》: 世钧与曼桢

在爱情中,人总是容易犹豫的。这犹豫也分多种,一种是青涩的犹豫,担心若是表露了真情而被拒绝该怎么办,担心自己的某个举动会不会显得过于唐突。这种犹豫的片段写起来最微妙,也最可爱,就像一轮被遮蔽的圆月似的,看不清楚,却知道彼此都是澄澈的。

另一种犹豫则是现实的犹豫,犹豫自己家境配不上对方,犹豫婚姻后突然加重的生活负担,经济开销,而最后一种犹豫,则是完全成人的,近乎卑劣的犹豫,犹豫自己该用什么样的手段和策略来将对方揽入怀中。这种犹豫,愿它永远被遮蔽下去,可惜,它似乎总要露出面孔来的。

《半生缘》的故事,是张爱玲晚期的作品,让人随着时间一幕幕感受人物从青涩纯洁变得破损的状态。

《半生缘》,张爱玲著,北京十月文艺出版社,2019年3月。

沈世钧和顾曼桢,通过朋友的介绍相识。刚开始认识,两个人自然都很羞涩,曼桢丢了手套,世钧便在雨天泥地里找到特意送过去,又不敢说什么多余的话。而曼桢的性格,是要比世钧锋芒很多的,从她在家里的言行便能看出是个很有主见的女性。

他们二人的感情,算是磕磕绊绊地走了下去。磕绊的缘由无非来自现实的犹豫。曼桢有个名叫曼璐的姐姐,是个舞女,也是为了养家糊口而不得已做了这个职业。曼桢家里还有一群弟弟妹妹,如何养活他们也是个不小的难题。而世钧在表白前的犹豫,则出自内心的摇摆不定,当他去曼桢家里找她却发现对方不在时,他猜测曼桢一定是和另一个男子出去看电影了。其实这里已经为后来的悲剧铺上了伏笔。

世钧的动摇,除了内心的松动外,还有现实的压迫。世钧和曼桢感情最好的时候,世钧便带曼桢回南京见父母,没想到造化弄人,曼桢的脸让世钧那位躺在病榻上奄奄一息的父亲想起了曾经见过的舞女。他父亲见过的那位舞女,无非就是曼桢的姐姐曼璐。以当时的成见,家里出了这么一个人,其他的姐妹也早晚会走上这条路,好不到哪里去。

此时,世钧并没有对父母说实话,而是撒谎对母亲说自己见过曼桢的姐妹,都是正经人,绝没有什么舞女——这种隐瞒的来由,也许是父亲给他遗留的家产让他凭空生出了许多顾忌,然而回想,与他母亲分居多年的父亲之前不曾说过什么遗产,在没有商铺可以继承之前,世钧的生活也困窘到活不下去的地步。这多出来的变故本可以坦坦荡荡放弃,却反而由于主人公的不直率而变成了障碍。

正是由于这方面的顾忌,让世钧和曼桢错失了最佳的订婚机遇,世钧总想着把两个人正式在一起的时间向后推迟,推迟到双方生活具有稳定经济保障、同时又能避免父母嫌隙的时刻,却没意识到这种推迟让卑劣者有了可乘之机。

南京之行过后,则是小说向悲剧的转变。曼桢的姐姐与丈夫祝鸿才设计,或许是出于多年的愤懑、不满、嫉妒,竟然哄骗曼桢来自己家并被祝鸿才奸污。事后还试图说服妹妹,让她嫁给祝鸿才。

曼桢被关押在祝家的时候,世钧努力探寻过几次曼桢的下落。但在曼璐的谎言下,他最后还是心灰意冷地离开了。在《半生缘》中,张爱玲有一段充满遗憾感的描写:

“那只戒指还在他口袋里。他要是带回家去仔细看看,就可以看见戒指上裹的绒线上面有血迹……细看是可以看出来的……但是那好像是侦探小说里的事,在现实生活里大概是不会发生的……他伸进手去,把那戒指掏出来,一看也没看,就向道旁的野地里一扔”。

这枚圆滚滚的戒指,才是两个人缘分尽头的句号。看都不看地扔在野地里,彻底冷了。

整部小说,最让人有恨意的地方除了曼桢的遭遇外,还有两个人对话的方式。为什么不直说呢?为什么不把心里话向对方讲出来呢?如果真的很爱一个人,为什么世钧如此轻易地相信了相爱多年的人会在吵架后不明不白地、连句告别的话都没有就去上海和另一个人结婚,为什么当他听到曼璐的谎言后,非但没有怀疑,反而印证了他内心猜想似的、有了一种数学家般的释然感?

祝鸿才在曼桢身上所做的事情,无疑破坏了两个年轻恋人之间的生活理想。但那绝对不是终点。曼桢在被囚禁的时候,心里想着要把这一切遭遇都对着世钧倾诉出来,她相信,真爱自己的世钧不会因此抛弃她。世钧在追寻曼桢下落时,内心也抱着不问清楚不罢休的决心。但以上种种,无非是他们的内心活动罢了,他们谁都没有将这种决心坚持下去。对直面的缺乏与退缩,是张爱玲小说中悲剧因素的主因。多年之后,曼桢出于孩子的缘故,最终还是嫁给了祝鸿才,世钧则在南京娶了一位大家闺秀,过着平凡但并不理想的婚姻生活。两个人的缘分,就此交错在不同的人生路线上。

正如他们最后相见,终于将那一年发生的事情言说清楚的时候一样。过期的裂痕,已经再也无法弥补了。

《半生缘》的原名,叫《十八春》,两个主人公经历了如此一番命运跌宕,都变得支离破碎,其实经历的时间也只有十八年,只是人生时长的一段。但对破损的、无法复原的心来说,十八年和一生,已然没有差别。

其实并不是真的回不去了,而是他们的心真的死了。

《红玫瑰与白玫瑰》:振保与娇蕊

自从张爱玲的这篇小说发表后,红玫瑰与白玫瑰,就成了具有象征含义的说法。简化来说的话,大概意思就是这世上的男人,心里总是装着两个女人,或者一个热情一个温柔本分,或者一个是妻子一个是初恋的白月光。在《许子东细读张爱玲》中,许子东提出了一个很有意思的反问——如果这个情况发生在女性的身上会是什么样子?是不是也会有同样的困境,心里总是有两种理想男性的形象。

《许子东细读张爱玲》,许子东著,北京大学出版社,2020年5月。

这两种情况,其实归根结底,是个与性别无关的问题——自我的迷失。不知道自我的真实样貌,不知道自己想要的究竟是什么。

而小说里的振保,最后显然没有寻找到自己的本我。因为他已经将自己扭曲得太严重。他是一个装得无法再从套子里钻出来的人。

在情妇和妻子之前,振保有过两段经历,表现截然相反。第一段是在巴黎,要去找妓女体验风情生活,第二段是遇到了一个名叫玫瑰的初恋,结果是正人君子般的坐怀不乱,还得了一个柳下惠的称号。

这两段经历多少都有些趋同外界环境的缘故,巴黎是浪漫的,他便想着在这个氛围中放荡,初恋的英国则是工厂打工与教会文化的环境,他便想着收敛。所以,他其实是个想要融入外界环境、想要为自己打造一个合适人设的男人,在这段时期里,唯一的冲动是在嫖娼的狭隘空间里受到了侮辱,于是发下决心“要做自己世界的主人”。但振保所谓的“自己的世界”,无非是张提供给别人看的自画像罢了。

虚伪的人,也许能得到婚姻,但决计得不到纯粹的爱情。这也在后来“红玫瑰”王娇蕊和“白玫瑰”孟烟鹂身上得到了验证。他与朋友的妻子娇蕊相爱时,投入的也并不是自己,而是自己投射出的人设形象,“一个任性的有夫之妇是最自由的妇人,他用不着对她负任何责任。可是,他不能不对自己负责。想到玫瑰,就想到那天晚上,在野地的汽车里,他的举止多么光明磊落,他不能对不住当初的自己”。振保的这个特点,其实也在嬉笑间被娇蕊无意戳破。他们单独待在屋子里的时候,振保半畏葸半挑逗地说,“我并不假装我是个绅士”,娇蕊则笑着说,“真的绅士是用不着装的”。

《红玫瑰与白玫瑰》,张爱玲著,北京十月文艺出版社,2019年3月。

而振保却一直装了下去。在娇蕊准备对丈夫吐露真情,选择离婚的时候,振保却突然意识到不能做这无耻之事,拔腿离去。在相亲市场上寻了孟烟鹂做妻子后,又感觉到了做正人君子的乏味,开始暗地嫖娼。据说,这篇小说是张爱玲与胡兰成相识后写出的,创作间两个人有许多交流。往轻里说,这部小说创作了振保这么一个滑稽的、为自己被他者观看而存在的形象(张爱玲在故事中还使用了镜子的隐喻),往深里说,这篇小说未尝不是对男性内心虚荣、软弱、自欺等整体特质的讽刺批判。

振保是个非常虚伪的人物。小说最后,他又重新变成了一个“好人”,也就是说他的余生也将继续在并没有人关注的生活中维持着形象,并终不知道自己是谁。

《倾城之恋》:白流苏与范柳原

在张爱玲经典的小说中,《倾城之恋》是最值得回味的一篇。它带给人的情绪体验并不如《半生缘》或《红玫瑰与白玫瑰》那样明晰激烈,两位主人公的命运与内心情绪,都很难用精确的语言说清楚,仿佛张爱玲太宽容了,宽容到在创作时放弃了一切自己的态度与情绪,也就让这篇传奇故事像蚊香一样,自然而然地盘旋燃烧。

《倾城之恋》发表后,有很多人撰写过相关的评论。傅雷主要是批评这篇小说只有文采,人物内心空洞浮华,缺乏意义。日本文学研究学者藤井省三的解读则更加离谱,认为“英国华侨范柳原,对美丽的祖国的梦破灭了,苦恼于自身的认同……两人相互寻求的爱,在文明制度中绝无成功的可能”,他的说法几乎让人不明白解读的究竟是鲁迅还是张爱玲。

夏志清是张爱玲小说价值的发现者,但在《中国现代小说史》中,对《倾城之恋》只有四五行文字的简谈。在《许子东细读张爱玲》中,许子东也对这篇小说给出了自己的看法,他认为这是个happy ending,结局是十分理想化的,这个观点有待商榷,不过他在文本细读中所言的男女之间的回合较量是准确的。

这也是为什么在张爱玲的小说中,我最喜欢的并不是《倾城之恋》的原因——因为它太现实,现实到让人无奈,发不出任何情绪,也现实到让人不愿再在小说中重新感受生活倦怠的地步。

《倾城之恋》,张爱玲著,北京十月文艺出版社,2019年3月。

先从白流苏和范柳原两个人的相遇开始说起。这两个人的相遇,与之前的主人公都不同,基本没什么感情羁绊,更像是一次相亲。白流苏出于白公馆里那些长辈们念念叨叨所施加的压力,范柳原出于男人内心的虚荣。

“流苏觉得自己就是对联上的一个字,虚飘飘的,不落实地……流苏交叉着胳膊,抱住她自己的脖颈。七八年一霎眼就过去了。你年轻么?不要紧,过两年就老了,这里,青春是不稀罕的……一年又一年的磨下来,眼睛钝了,人钝了,下一代又生出来了。这一代便被吸收到朱红洒金的辉煌的背景里去。”

“她忽然笑了——阴阴的,不怀好意的一笑,那音乐便戛然而止。外面的胡琴继续拉下去,可是胡琴诉说的是一些辽远的忠孝节义的故事,不与她相关了。”

其他角色的爱情可能是“追”,而白流苏的爱情姿态则是“落”。在这段描写中,白流苏的选择,她的内心活动在白公馆的氛围中得以衬托,有家族的影子压在她的身上,有那种虽然没落但未消逝的名门束缚捆绑着她的人生,在家族其他成员不断的言语磨损中,她不得不从虚飘飘的状态落到实地上,开始为自己的婚姻与后半生着想。

所以,白流苏和范柳原会以这样的一种状态见面,他们都太清楚自己是谁了,也都比较了解对方心里的目的,言谈之间大概也能识破对方说话的招式,然后在接触交流中,寻找其中的破绽。在这个故事里,我们见不到其他故事中的那种羞涩,犹豫,退缩,而是双方的互相较量,看哪一方先绷不住。

张爱玲写了很多对话,琐碎的甜言蜜语,氛围也很直接,只是并不能让人分清楚哪些是真话哪些是假话。范柳原的上一句“我要你懂得我!”听来很诚恳,而下一句却又是“待会儿回到房里去,没有人的时候,你再解开衣领上的纽子,看个明白”。当他们产生嗔闹的时候,范柳原第二天就和另一个女性厮混,“他大约是下了决心把流苏冷一冷”。

“她总是提心吊胆,怕他突然摘下假面具,对她做冷不防的袭击,然而一天又一天过去了,他维持着他的君子风度,她如临大敌,结果毫无动静。”

用通俗的话来讲,在《倾城之恋》里,白流苏和范柳原都是端着的。两个人的交流见不得有多真诚,但又值得让人回味的地方在于,整个过程又仿佛是真诚的,这也是为何在小说结尾处,范柳原会说出那句“我们那时候太忙着谈恋爱了,哪里还有工夫恋爱?”的话来。

《倾城之恋》前面大半的篇幅中,流苏和柳原的状态充斥着一种“不自然”,如同生意场上的商人,张爱玲在小说中也通过人物的话语对此给出了暗示,一个是范柳原说想让白流苏去马来西亚丛林,在那里人的状态会更自然一些,尽管他同时一语双关地表示,“我也无法想象你不穿旗袍的样子”;另一个则是范柳原吐露自己内心的苦闷,无法寻求社会认同的华侨身份等等。这种不自然的状态,虽然能意识到,但想自己去改变,是很困难的,于是,便有了“倾城”的戏份。

战火来了,管你是愿意还是不愿意,精致的房屋、衣物、社会地位,都被轰炸得干干净净,在遍布硝烟与残骸的城市中,丧失了往昔璀璨生活的人,终于回到了一副干干净净的、只有自然生命的状态。或许,只有在这个时候,谈恋爱的两个人才蓦然发现,原来起初端着的东西毫无必要,过去的种种遮掩与担忧,无非是白茫茫一片的空洞。再也没有什么东西可以端着的白流苏和范柳原也在这个硝烟纷飞的氛围中,终成眷属。

“他不过是一个自私的男子,她不过是一个自私的女人。在这兵荒马乱的时代,个人主义者是无处容身的,可是总有地方容得下一对平凡的夫妻。”

在张爱玲的众多小说中,《倾城之恋》的死忠拥趸最多,很多名家都尝试续写过它的后传,因为白流苏和范柳原的结局留给了读者太多开放的遐想空间。小说最后,张爱玲多少为此提供了一点线索,“柳原现在从来不跟她闹着玩了,他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听。那是值得庆幸的好现象,表示他完全把她当作自家人看待——名正言顺的妻,然而流苏还是有点怅惘”。

她怅惘的,无非是战火纷飞时彼此自然状态的流逝,战争结束了,房屋与稳固的社会交际圈又重建起来,这对夫妻也就又回到了曾经暂时抛弃的架子里。

美满吗——一点也不,只是一个平凡得无法再平凡的结局。我们有时会希望张爱玲笔下的爱情故事能有一个童话般的结局,能有一个结合了纯粹爱情与理想归宿的圆满,然而,想想身边的现实生活,这种事情发生的概率又能有多少呢?大多数人,兴许也都是类似于《倾城之恋》中的这么一种状态。

张爱玲是宽容的,她也知道这世上的事,不会都像小说里那样纯粹无暇,有许多的无奈,有放不下的现实阻碍,她从没有在小说里对这些飘摇的人物做出过什么评价,只是用惆怅的笔调讲述故事,“胡琴咿咿哑哑拉着,在万盏灯的夜晚,拉过来又拉过去,说不尽的苍凉的故事——不问也罢!”一切感慨,一切悲悯,已在不言中。

从这些架子与束缚、从自己的犹豫焦虑中钻出来吧——这大概是读完张爱玲小说后,最想要对这些人说的话。

很多人都评价张爱玲的小说,格局太小,缺乏对当时现实与社会矛盾的反映。但《倾城之恋》却证明张爱玲的文学格局是很大的。读完了《倾城之恋》的故事,我们在最后才会理解张爱玲那句充满颠覆性的话,“但是在这不可理喻的世界里,谁知道什么是因,什么是果?谁知道呢?也许就因为要成全她,一个大都市颠覆了”。在当时以剖析社会现实为主导的文学氛围中,写出这句话,需要足够的勇气,也需要足够的、对人性主体的体验与投入。

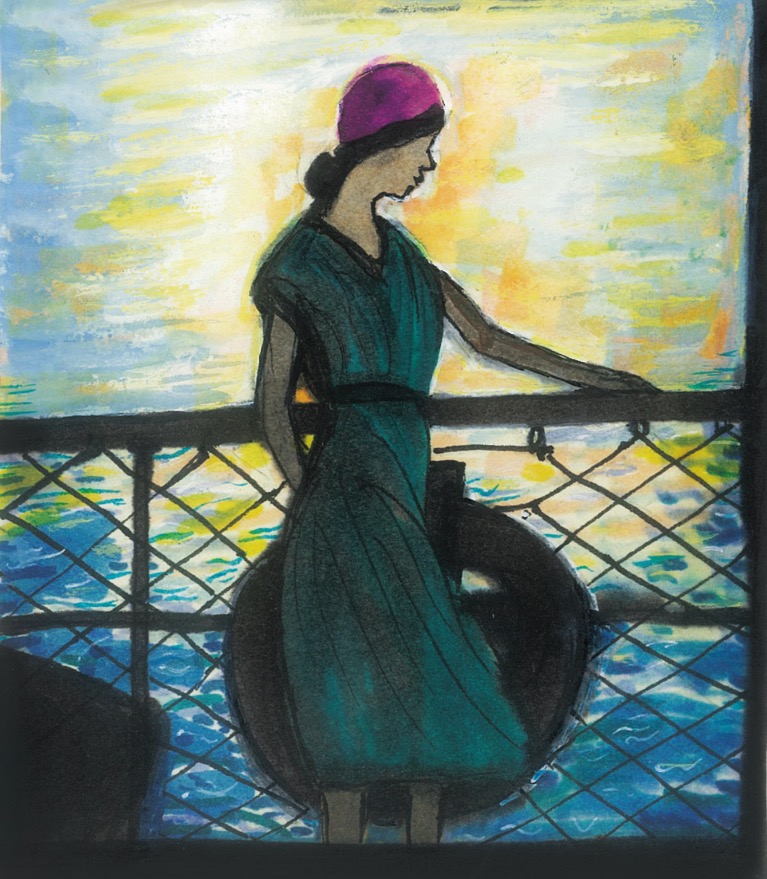

《手绘张爱玲的一生:优雅是残酷单薄的外衣》,画眉著绘,漓江出版社,2020年8月。

张爱玲聚焦的,是对人性幽微的描写。而在人性中,爱情本就是最脆弱的。一点点不信任,猜忌,或者一次阴差阳错,都会让它崩裂。张爱玲小说中的人本身又生活在脚手架一般的环境中,外界因素,社会身份,家庭压力和经济压力,都是他们没有办法不考量的,在这么多阻挠下,能在夹缝中闪烁出一丝纯粹的爱的光亮,已经是黑暗中不可多得的惊喜。他们就如同红尘中的浮萍,生存着,又在命运中漂泊着,并无多少主宰自己生命的能力。

这时,也不需要什么炮火与子弹的轰鸣,只是从生活上方落下的一滴水,便足以将浮萍的叶子压向窒息。

爱之无奈,莫过于此。

作者 | 宫子

编辑 | 安也;王青

校对 | 翟永军