以前在北京二环里是有工厂的。现在别说二环了,五环里都很难见到工厂了。CBD是北京的招牌,这里曾经也是工业区,有名的“二锅头”就是在这里生产的。

进入“十四五”规划时期,各省各地都在高调回归制造业和实体经济,除了北京。北京城市总体规划(2016年—2035年)指出,北京城市战略定位是全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。

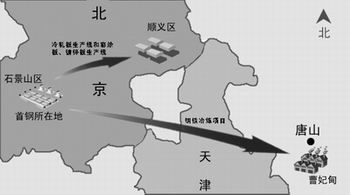

在京津冀一体化上升为国家战略,疏解非首都功能开始强力推进后,京企外迁开始加速。有数据显示,从2014年到2020年,京企一共迁出7009家。

外迁企业仅有一部分留在了京津冀地区,绝大部分都南下长三角和珠三角区域。最近有部门进行过粗略统计,发现北京近4年流出673家高新技术企业,其中52%迁移到了南京。

孔雀东南飞,五里一徘徊。如果说一般制造型企业是不得不搬,那么自主选择迁出的高新技术企业则各有各的无奈。企业搬迁不是选择一块地、一栋厂房那么简单,而是伤筋动骨二次创业。

北京既不是港口,也没有黄金水道。既没有油田煤矿,也没有万顷良田。但是全中国最好的资源都集中在北京。林林总总各种机构都要到北京布个点,形形色色各色人物都要在北京粉墨登场。因为这里离权力中心和信息源头最近,办事最方便,于是各种寻租行为频出。

如果说江南是花花世界人间天堂,那么北京就是风云叱咤诡谲江湖。北京户口是最值钱的,几百万外来人口挤在北京就业却难以落户,俗称“北漂”。没有长期发展预期,也给北京公共服务带来一系列压力。

京津冀协同战略实施以来,严控增量,疏解存量。按照“能不增则不增、能少增则少增”的方针严格审批北京市域范围内投资项目,一批原本打算在北京新增的非首都功能被拦在了京外。据公开报道,北京实施更加严格的产业准入标准,累计不予办理新设立或变更登记业务超过2.3万件。

企业家不仅关心市场、成本和利润,还需要有稳定的预期。

中国南方产业发达、产业链健全,并且营商环境友好,专业服务发达。尤其是最近几年,中国南方各地政府针对高新技术企业出台的优惠政策具有很大吸引力。很多南方城市不仅给外来企业优厚的补贴和税收优惠,还提供土地和免费办公空间,甚至还把招商引资绩效作为提拔考核干部的重要依据。

今年2月,南京发布了2021年版《南京市优化营商环境100条》,这是南京从2018年以来第三次发布优化营商环境100条。定期发布南京 “机会清单”、建立“南京合伙人”制度、试行企业经营范围全类登记制等等。南京2021年招商目标是“实际利用内资2000亿元”,上半年该目标已完成88%。全市亿元以上签约项目已达1457个。

北京对高新技术企业并非没有扶持政策,只是有如毛毛雨。

比如,2021年北京高新技术企业认定可以享受5-30万元资金补助。也许在北京能买2个平方。

朝阳区对首次认定为国家高新技术企业的,一次性奖励5万元。越有钱越抠。

西城区对新入驻的国家高新技术企业奖励30万元,分三年拨付。给钱真费劲。

平谷区对国家级高新技术企业资助 10 万元。很细的毛毛雨。

延庆区对新认定为中关村高新技术企业的奖励2万元。聊胜于无。

一边向外推,一边用力拉。既然留不下,那就积极地各奔前程吧。自从2017年开始,北京常住人口和户籍人口出现双下降的历史性变化。

从2016年起,蓝箭航天就陆续在西安、湖州等地布局。其他如九天微星、银河航天、国电高科、航天驭星、星河动力等,也都先后南下。

从上海乘坐高铁半小时就能到达另一个经济强市苏州。南京、无锡、常州、杭州等经济重镇都附着在长江经济带城市圈里面。苏州、无锡、常州等城市更是高调唱出“在上海大树底下种好碧螺春”,似乎南京是别人家的省会。

反观北京就比较尴尬了,自己一枝独秀,旁边天津、石家庄却风光不起来,产业关联度也不大。如果要说强关联也不是没有,“北京一雾霾,石家庄就开会”。为了保卫首都蓝天,河北在经济发展方面做出了很多让步和牺牲。

从今年起,在京部委所属高校、医院和央企总部将分期分批向雄安新区疏解。这是一次调整经济布局和人口结构的大型人工实验。此前中国并非没有成功经验,深圳和浦东就是这样建设起来的。但是地理区位不同,历史发展阶段不同,市场驱动力也不同。城市不需要千篇一律的产业标签,但是无论如何都需要创新要素。

曾经有人惊呼,中国东西差距已经演变成南北差距。南方实力对北方的全面超越并不是偶然的幸运,而是坐拥海岸线和黄金水道地理优势,靠近国际市场更近,资金来源更充足,率先享受了全球化红利。

在中国改革开放之前,由于长期实行“一边倒”的对苏政策和近代史上复杂的国际关系,中国曾经一度呈现北重南轻的工业布局,北方尤其是东北工业一片繁荣。但是自从与世界经济体系接轨以来,北方城市的相对地位就开始显著下降。

如果只看最近三四十年,北轻南重的局面似乎刚刚发生。如果放眼一千年历史烟云,其实这只是历史的修复和回归。