韩石山的新作《边将》,是一部长篇历史小说,49万字,内文附有插图十幅。

《边将》以明朝嘉靖、隆庆、万历朝为背景,在真实的历史基础上,打造出一个完全虚构的人物——杜如桢。故事从杜如桢十三岁见识边关的血与泪开始,写到他七十九岁,终老于故乡。杜如桢一生的重大事件,都被纳入其中。在一场军事演练中,年轻的将领一眼看透主帅所列阵法的破绽,不管不顾,踏破主事者观念的虚妄,因此崭露头角,得到赏识。他从新平堡的守备任上,被提拔为独石口的参将,后来又成为大同的主帅。小说中描写了大大小小的战役,在其中,他对士兵的体恤,对战机的把握,身先士卒的战场精神,未雨绸缪的战备意识,无不得以清晰呈现。边将二字,于杜如桢,是当之无愧的。

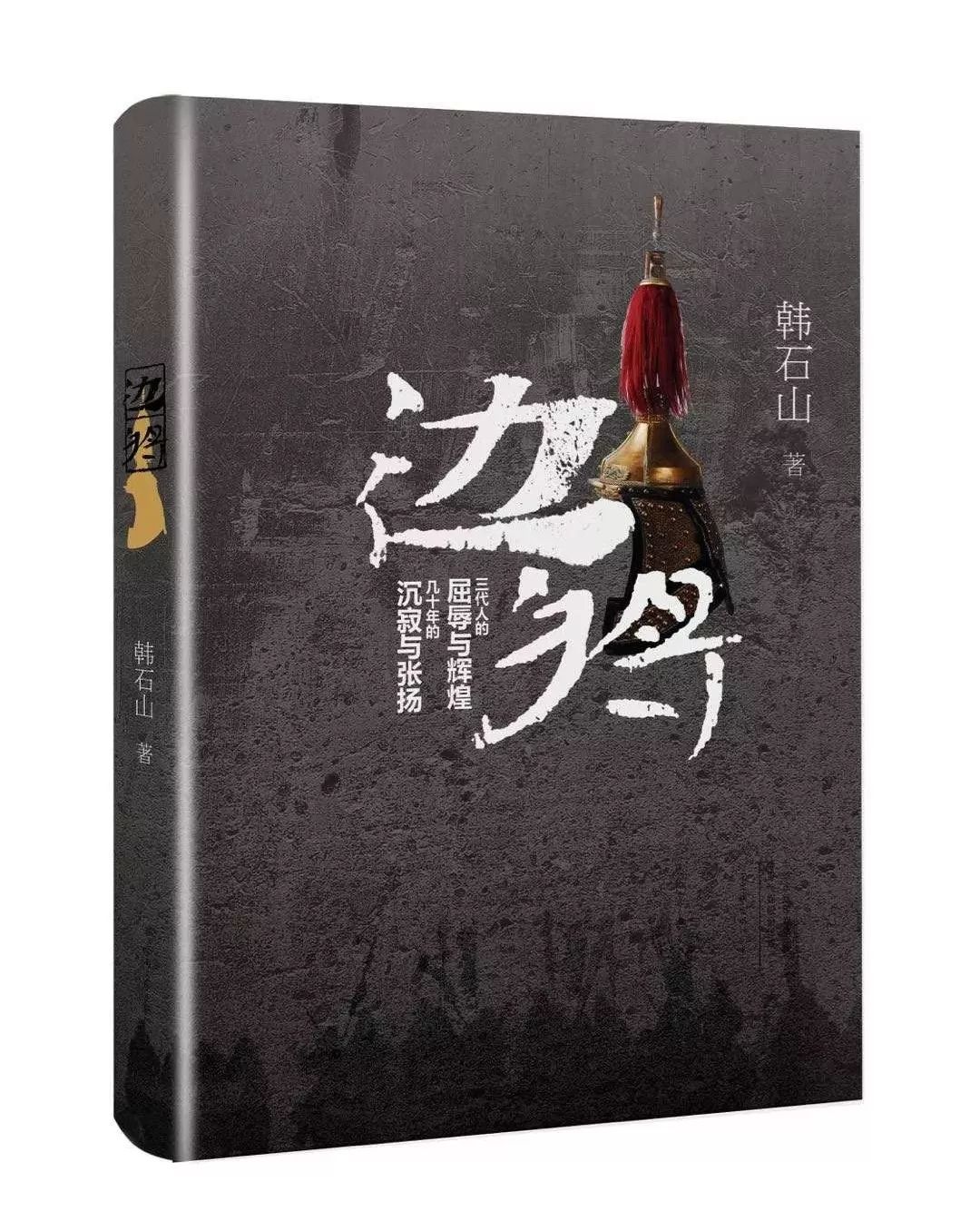

《边将》,韩石山著,河南文艺出版社2018年12月出版

近日,《边将》新书发布会在北京中国国际展览中心(老馆)1号馆举行。这本书的作者韩石山先生和河南文艺出版社副总编辑郑雄就这本书的创作和出版展开了深入坦诚的对话。以下为部分对话实录,经河南文艺出版社授权发布。

陈杰(河南文艺出版社社长):大家好。今天我们很荣幸地请来了著名作家韩石山先生。韩石山先生毕业于山西大学历史系,曾任《山西文学》主编、山西省作协副主席,出版有《李健吾传》《徐志摩传》《我觉得自己更像个卑劣的小人》等著作,也是我们《名人传记》杂志的资深作者。这部《边将》是他的厚积薄发之作。用他自己的创作谈来说,“这是一个神圣的爱情故事,也是一曲人性的赞歌。叙事舒缓而有节制,不经意间,处处有机锋在焉。短篇的框架,中篇的节奏,长篇的气势。是我晚年最重要的一部作品,此生有此作,足矣”。

今天和他对话的郑雄,是我们社的副总编辑,也是一位作家,出版有很多著作。现在让我们用掌声欢迎他们的对谈。

郑雄:多年以后,河南文艺出版社的郑雄准会想起那个遥远的上午,当时的北京虽然是在冬天,但是天气还比较温和,他看到韩石山先生拿出他厚厚的、皱巴巴的书稿……这《百年孤独》式的几句话,是我刚才在路上想到的。这本书从2015年盼到现在,从当时的名字《麻贵将军传》到现在的《边将》,已经历经了5个年头,4年时间。请韩先生先谈谈你对自己的作品是怎么看的。

韩石山:我个人对这部作品非常自信的。我交给河南文艺社出版是非常放心的。从写好到出版,这中间经历了三年,经过出版社的打磨让它的品格有了很大提高。这首先是因为它的底子非常好。河南文艺社给了我充分修订、运作的时间。一部好作品交给一个出版社,能否出好,关键在于能不能因为出版社的能力和品质,让它再提高一步。这一点我非常感谢河南文艺社。十四五年前我就认识了陈杰,那时她还是河南文艺社的副总编。《边将》的出版弥补了中国历史小说的一个缺憾。中国有很多历史演义式的小说,但是很少真正的历史小说。历史演义和历史小说是两个概念。

郑雄:49万字的《边将》给我们讲了这样一个故事:一家三代人,一直在边疆打仗,付出了非常惨痛的代价,献出了几代人,包括他们的亲戚,甚至是生命的代价。这个将军一辈子喜欢一个人,希望和他喜欢的人走到一起,活了半辈子以后就要走到一起了,但还是没能走到一起。在他们作战的激烈关头,终于实现了他们心里头的想法……

韩石山:我说了,我写的这个是一个短篇小说的框架,中篇小说的节奏,长篇小说的气势。它的气势恢弘,在历史小说里是不多见的。日本有个很著名的评论家说过一句话:一个国家,它的文学成就的高低,就看它历史题材的长篇小说所能达到的水准。现在有很多人写小说,觉得自己只要能胡编乱造一个故事,他就能写小说了。写诗的觉得,我只要写成分行的了,那就是会写诗了。我写完这部《边将》,觉得我对得起我自己了,我通过自己的写作,对时代做了一点点校正。对有这样一本书的出版,我很感谢河南文艺社。

郑雄:韩石山先生曾经被著名的评论家、中山大学教授谢有顺称为中国最会说话的人,韩石山自己总结自己:我是一个三流作家。他说他在各种文学奖的获奖名单上几乎都是不上榜的。但是玩笑归玩笑,韩先生的玩笑背后,还是有着他的严肃和真诚。这种严肃和真诚,是他行走文坛最基本的支撑,也是他赢得读者的坚实基础。我们拿到这个书稿后,提出过一些意见,让他修改,他对我们的意见非常包容。但是他也给我们制造了无数的麻烦。这本书在签付印时,他还打电话过来还要再改,让我们的编辑感觉很难办。你说你这混迹文坛多年的三流大师,这么麻烦我们责编,你咋就这么不靠谱呢。(笑)

这也充分说明了韩老师背后付出的心血,他的认真和精心。刚才他也说了,历史小说可能是代表文学的最高成就的。历史小说介于纪实与虚构之间,一是对历史感的把握,二是对历史的虚构与再创造的把握,要做好这两点都非常难。韩老师对明朝历史的精深研究,对明朝嘉靖、隆庆、万历皇帝的研究,对他们制订的边疆政策,他们如何控制边疆将领,对当时风土、人情、山川、形胜的研究,等等,在这些方面的研究都做得特别扎实。

写历史小说,要进入历史的那种情境,那种历史氛围里去,还有他那些绘声绘色的人物细节,当时的那些人物心里怎么想的,怎么说的,作家写作时进入那些人物内心的心理状态肯定很有意思。请韩先生讲一讲,你是怎么样想象你笔下的人物的。

韩石山:这个问题很刁钻的。我知道郑雄的意思是说,你笔下的《边将》,也有很多普通人不那么高尚的想法。我要先告诉他的是,你说对了。好多作家,长得太英俊太周正的男人,是写不好小说的。我这种人是什么都敢干,什么都敢想,什么都敢写,这样的人才能把人物写透写活,心里没有负担。一个人能不能写好小说,首先要看他长的样子……你看王朔,那一脸坏相,一看就是写小说的材料。

我个人认为,现在小说创作水平的低落,和从业的人员素质太高有关。就像我书里写到的打仗,有时候要靠那些小地痞小流氓、不怕死的人上去。很多人写不好小说,为什么呢?古人讲,诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也。写小说的,你是不是经常心里泛着坏主意……这个涉及艺术理论的问题。我们的艺术理论从来不谈论这些,从来不谈人的心性和作品之间的关系。实际上人的心性和作品之间有着非常重要的关系。这个小说所写到的心理活动,能不能让人学习以后,提高你的智商。小说,是作者和读者的智商的较量,是作者和读者之间智力的较量。如果读者轻易识破了你的小说,那你就完蛋了。从智商的角度谈小说的衰落,就是因为,现在很多写作者他的智商没有超越读者,所以会让读者很鄙视你。我们看《围城》,首先它会让人感觉这是聪明的人写的。如果你想用文字欺骗读者,但你的骗术不高明,让他一眼看穿了,他就会很鄙视你。

我这本书里处处有机锋,可以说每三页可能就有一个你想不到的知识。

郑雄:为什么说韩石山先生是最会说话的人,因为他总是把他想要说的推到极致,并且擅于以一种不正常的、不正经的方式来说。这部小说除了刚才韩先生自己故意以那种貌似下流的方式来介绍的那些看点,那些生鲜猛料,他无非是想让读者都去买他的书,让他多得一点版税(笑),其实我们不要受他误导,这个书里也有很多很正面的东西,这是一部弘扬爱国主义、英雄主义的书,是人性的赞歌,表达了对坚毅的情感的追随,等等,很多正面的东西。我建议在座的各位读者朋友从这个方面来理解。(笑)

严肃认真地说一下,书里写道,“修边墙一定要修到女人的肚子上”,你一个历史学家这样写,你有什么根据吗?这样的话到底要表达什么意思?

韩石山:当地有句俗话说:蓟县的城墙,宣府的操场,大同的婆娘。这是边防巩固的三大要素。边防必须有好女人陪着戍城的战士,这样才能把边防守卫住。看似下流的话,实则蕴藏着朴素的真理。

郑雄:韩先生写到的那些人,可能不是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个脱离了低级趣味的人,但是是一个真人。这也是他的基本写作手法,他的写作技巧。他花了三四年时间完成了这部作品,他自己说这是河南人对山西人的成全,其实反过来也可以说,他把这样一部心血之作交给我们,也是山西人对河南人的成全。