《周礼》载“王车五路”,说的是周朝君王所乘坐的主车(副车是根据时令另外配置的)有五种,分别为玉辂、金辂、象辂、革辂、木辂。车名的差异主要缘于车辕、车衡、车轭、车毂和车轴等末端所采用装饰的不同,分别有玉片、黄金、象牙、皮革等饰,木辂无饰。这五种车分别于祭天、会同、上朝、出征和畋猎等重要场合。出行时,君王乘用其中一车,余车随行,但玉辂除外,它比较特别,仅出现在祭天场合。

汉代虽然袭用前说,但《周礼》在西汉时期并不受官方所重视,因此辂车地位被抬高,最后成为无可争议的帝王专车实际上是新莽之后的事情。东汉以后,下迄明清,辂车一直是当时最豪华的车。“辂车”也写为“路车”,有人说它指行路之车,也有人说它指大型车,从周秦两汉车辆形制演变情况来看,拙见以为辂车指皇家专用的大型车较为合理。

图1 马王堆汉墓帛画之车马仪仗图

秦汉时期皇家所用马车的种类要比先秦丰富许多,出现了舒适的安车。辇车在先秦时期为后车系统中级别较低的车种,但在汉代也被纳入君车体系。因此周代的车骑制度已经不能胜任秦汉时期的形势,统治者便另创了一套制度来取代周王室的“五辂制度”,此即秦汉时期皇家的“卤簿制度”。天子出行时各有卤簿,分为大驾、法驾、小驾三种,每种所配置的车辆种类、数量甚至随行人员都有定制(参见图1)。其中大驾仅用于祭祀场合。可见从先秦到两汉时期,祭祀场合的用车都有严格的规范,专车专用。但具体到特定的朝代、祭祀场合,或祭祀对象,君王所乘坐之车又有所区别。

就三代而言,君王祭祀时都乘辂车,《礼记·礼器》曰:“大路素而越席”,说君王祭天时乘用大辂车,这个说法大概主要还是指商代的情况,后代卤簿中车队反映的不是车名,而是车队的规模或规格。商代的大辂车就是周代的木辂车,商人自己或将它称为“山车”或者“桑根车”,使用时,马车车舆内只铺设蒲草结成的席子,可谓朴素无华。其所驾之马的脖子上也仅悬挂樊缨一就。“大路繁缨一就,先路三就,次路五就。”商代还保留了高级别祭祀往往“以小(或少、素)为贵”的传统。在层次较低的祭祀场合反而可以使用装饰更为繁盛的先辂和次辂。较大辂低一层级的先辂,驾马的樊缨是三就,为大辂驾马的三倍;而最低规格的次辂,其驾马所悬挂的樊缨则五倍于大辂。在这里,樊缨的就数越多,表示级别越低。但是这种情况在周代以后发生了改变。可能的原因是,商为周所克,故而商代的祭祀习俗在周代也被颠覆了,周代转而使用隆盛的器具与礼仪来祭祀最为尊贵的上天,表现在马车上,便选择了象征隆重的玉石来装饰祭天所乘的辂车,这种选择也有其内在的合理性,因为诸种礼天地的琮和璧等器物自古以来便以玉石为主。

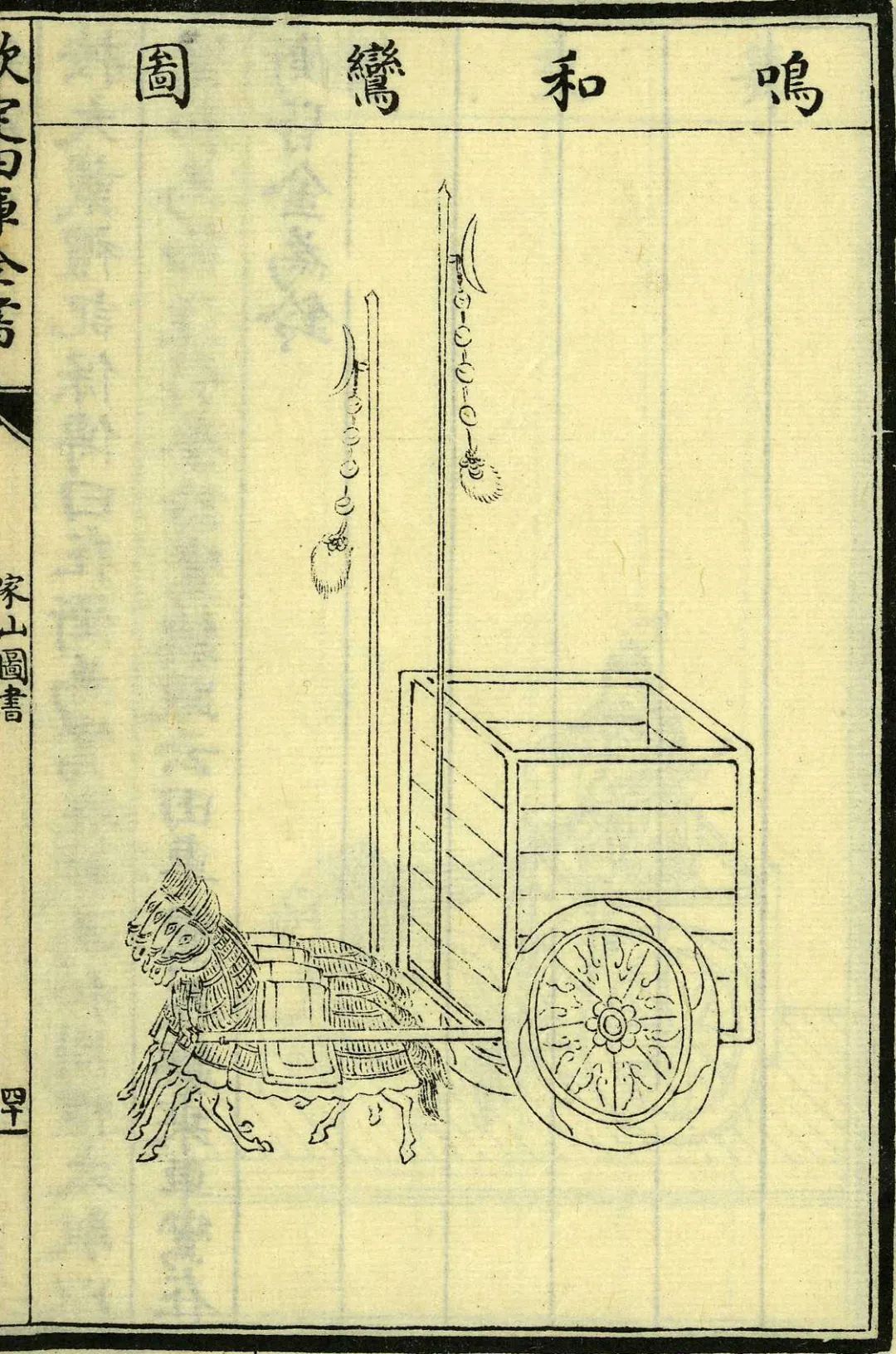

但不管是素朴,还是隆重,先秦两汉时期的祭祀用车在当时大抵都比较独特。《礼记·明堂位》:“鸾车,有虞氏之路也。钩车,夏后氏之路也。大路,殷路也。乘路,周路也。”有虞氏祭天时乘坐鸾车,车箱上悬挂着和铃,车衡上设銮铃( 参图2) ,这种车行走时便会发出有节律的鸣响;夏后氏祭天时乘坐车箱栏杆制成弯曲状的钩车,钩车就是当时的战车,当然可能在具体的细节上会有所区别;殷代祭天乘坐大辂,也就是周代以后的木辂,一说髹成黑色,存疑;而周代君主祭天时乘坐的车是玉辂。至于汉代君主祭天时的乘车,会因时段不同而略有差异,有时为凤皇车,有时为金根车。西汉时期,祭天用的是大驾,东汉时,规格下降,“行祠郊以法驾。”原因是东汉以降,君王在封建礼制系统中的地位被大幅提升,凌驾于天地之上。

图2 带鸾铃、和铃的辂车

《隋书·礼仪志》称:“昔成汤用而郊祀,因有山车之瑞,亦谓桑根车。”这种大辂车在时人看来是一种象征天下太平的祥瑞之兆,《宋书·符瑞志下》说得更详细:“山车者,山藏之精也。”“虞舜德盛於山陵,故山车出。”《后汉书·舆服志》曰,“殷瑞山车,金根之色”,据唐李绰《尚书故实》,有人认为“金根”乃“金银”之误,这是不对的。其实“金根”指的就是山之精华“桑树根”,桑树之根的色泽确实也是金黄色的。商代喜用桑树为材,且把它视为“山精”,这或许与殷民对桑林的崇拜有关,《吕氏春秋·顺民》记载了成汤以身祷于桑林祈雨的故事,可见桑林于殷人而言系具有宗教意义的存在,甚至可以决定他们的祸福。殷人崇桑,但秦人未必,遂对桑根车进行“增饰”,加之周代出现了玉辂这种高级车,所以秦始皇用“金根”取代“桑根”,既取殷代大辂之祥瑞寓意,又有周代玉辂之豪华。“始皇作金根之车,”其“增饰”(或改变)的内容实际上有两个层次。首先是材质,用其它材质取代桑木,其次是装饰,经过这样的改变,殷代的“大辂”就脱胎换骨为“金根车”了。至此,《乘舆马赋》中所谓的“金根,以金为饰”便极有可能了。

郑玄说:“汉祭天,乘殷之路也,今谓之桑根车也。”此说或有所本,但是有些汉代文献又言之凿凿地说汉代有玉辂,这就不免龃龉了。因为不论是从郑玄的注释来看,还是从《舆服志》来看,秦汉时期都应该不存在玉辂,我们不妨在此作一些回顾来厘清这个问题。

图3 孝堂山石祠中的大王车

汉代墓葬中虽然大量出土车马形象方面的资料,但是这些车马形象资料在这一方面却不能提供有力的证据。因为汉代遗存下来的车马画像通常只能区别出轺车、安车、輂车,无法鉴别出玉辂之类的以细枝末节(五末)来区别的辂车,虽然有些车亦榜题“君车”和“大王车”等字。如孝堂山的君车(图3),即使它在祭祀卤簿中,我们也没有充分的理由来确认它就是玉辂或者其它辂车。由于迄今尚无汉代帝王陵墓被发掘,因此玉辂车的车迹更不大可能见到,一方面我们不能因为车饰中出土有玉质残件就说它是玉辂,另一方面玉辂本身也不大可能作为陪葬之车。

在文献上,有些材料也表明汉代并无玉辂。《后汉书·马融列传》载:“乘舆乃以吉月之阳朔,登于疏镂之金路,六骕騻之玄龙,建雄虹之旌夏,揭鸣鸢之修橦。”李贤注道:“……周迁《舆服杂记》曰‘玉路,重(较)[路]也。金路、玉路形制如一。六,驾六马也’《续汉志》曰:‘天子五路,驾六马。’”郝经亦云:“其牲幣璧玉之数又各有加,至于衮冕、玉路,备极珠宝,百官仪卫,卤簿驾仪,千乘万骑。”这两个例子均提到玉路,甚至《续汉志》还提到天子五辂。类似的例子还有很多,因此如果不作深究,那么据此似乎可以断定汉代存在玉辂了。尤其是《后汉书·舆服志》的记述更使学者确信这一点:“天子玉路,以玉为饰,钖樊缨十有再就,建太常,十有二斿,九仞曳地,日月升龙,象天明也。夷王以下,周室衰弱,诸侯大路。秦并天下,阅三代之礼,或曰殷瑞山车,金根之色。汉承秦制,御为乘舆,所谓孔子乘殷之路者也。”王先谦认为《舆服志》中这段话所提到的“玉路”为“五路”或“王路”所讹。对于此,笔者倒不一定赞同,但“玉路”没有讹误,也不代表汉代祭天时皇帝就使用这种辂车。作为一种写作手法,《舆服志》中不止一次出现,它具有“启兴”下文的作用,而且还为下文讨论金根车提供了对照,毕竟二者分别为先秦与汉代天子专车。《舆服志》中让人产生混淆之处其实有两处。一处是“乘殷之路”。秦汉皇帝“乘殷之路”在这里专指乘坐商代“殷瑞山车”,确切的说是改造过的“桑根车”,即金根车,形制可参见秦始皇陵出土的一号铜车马(图4);一处是作者把“玉路”作为关键词写在篇首,容易让读者误会它与同列的其它车名一样均为汉代常见车种:“秦阅三代之车,独取殷制。古曰桑根车,秦曰金根车也。汉氏因秦之旧,亦为乘舆,所谓乘殷之路者也。”根据王先谦的说法,秦代的金根车就是商代的木辂,不同之处在于金根车诸末饰金。当然“饰金”之说有待商榷。《礼论·舆驾议》说:“周则玉辂最尊,汉之金根,亦周之玉路也。”这句话值得注意。它实际要说的是金根车具有玉辂的地位,但却容易让人误以为金根车就是玉辂,而不是所谓的木辂。事实上,在汉代还有一种车,地位从未为人所重视,它可能比金根车更为尊贵:“应劭《汉官卤簿图》,乘舆大驾,则御凤皇车,以金根为副。”据《西京杂记》所载甘泉卤簿大驾中,天子的乘舆即凤皇车,因此,王先谦认为汉代祭天乘桑根车的说法并不是十分确切的:“汉祭天乘殷之路,今谓之桑根车。”《古文渊鉴》曰:“《礼》所谓金、玉路者,正以金玉饰辂诸末耳。左右前后,同以漆画。秦改周辂,制为金根,通以金薄,同匝四面。汉、魏、二晋,因秦莫改。逮于大明,始备五路。”秦至两晋均无玉辂车至此已经非常清楚,后人误以为汉代有此车的原因,一来在于以后来的事实去判断过去,二来是古代文献中常常以“玉路”代表最高等级的车,但这并不能说明汉代就有玉辂。

图4 秦始皇陵出土一号铜车马

不仅两汉没有玉辂车,就连以“复古”为尚的新莽时期亦无玉辂车。王莽“贱汉行”,新朝对御礼可能会作一些修改,或者复古,或者新创,但史书中亦未见有关的记载。据《王莽传》:“五威将乘乾文车,驾坤六马,背负鷩鸟之毛,服饰甚伟。每人将各置左右前后中帅。衣冠车服驾马,各如其方色数。”若依照汉制,这种驾六的车制早已僭礼,但在此显然是合乎礼法的;另一处记录为:“仁见莽免冠谢,莽使尚书劾仁:‘乘乾车,驾巛马,左苍龙,右白虎,前朱雀,后玄武,右杖威节,左负威斗,号曰赤星,非以骄仁,乃以尊新室之威命也。仁擅免天文冠,大不敬。’有诏勿劾,更易新冠。其好怪如此。”可见王莽强调的是在车马礼仪中各种配置所代表的阴阳五行关系。《王莽传》提到:“遣谒者持安车印绶,即拜楚国龚胜为太子师友祭酒,胜不应征,不食而死。”我们知道,周代大臣如果不是因为年迈皇帝通常不会赐予安车,这显然是西汉的礼仪。就此来看,在车马礼仪方面,王莽偏重迷信色彩甚于恢复周代之礼,他的改制是以西汉礼制为基础的,故笔者以为王莽时期存在玉辂的可能性也不大。东汉时古文经学虽然得到了发展,周礼中辂车的地位被抬高到至高无上的地位,但是仍然无法代替金根车的主要地位。孙机认为即使东汉尚玉辂,它的形制也可能与金根车相仿,而且考古也没有证据说明汉代有玉辂车。