作为人类历史上专门的女性职业,做奶妈是底层妇女谋生的重要职业,雇奶妈也是传统社会中常见育儿方式。在传统崇尚亲缘关系的语境之中,贵族及富裕人家的奶妈作为幼儿之食母,与幼儿关系密切,产生生理和情感的双重勾连,受到儒家家庭伦理体系认可。《礼记》中便有因“乳母以其乳养于己,有母名”,为乳母服缌麻三月之礼制。 奶妈依凭与关键人物喂养之恩情,建立起非血缘的人伦亲密关系,为传统习俗所承认,并以此编织自身、幼主、雇主之间跨阶层的人际关系网络。在此意义上,奶妈是联通底层与上层社会之重要渠道。近代上海城市化进程开启后,由于人口聚集方式发生变化,而新旧交融、华洋混杂的近代上海,奶妈群体的境遇呈现出丰富的样态。

乡下来的奶妈:籍贯、收入与雇佣

在沪上的家庭里,男主人出门在外,女主人在客堂里打麻将,奶妈带着孩子逛马路,姨娘在厨房里烧饭成为沪上最常见的生活景观。当时从事这一工作的妇女并非少数。时人记载“大抵沪上人家,十家有七八家雇用乳媪。”而在苏州,“使佣妇,雇乳媪,十家内九家如此”。

从来源地考察,晚清民国时期上海奶妈主要来源呈同心圆状分布,以松江和崇明等上海周边郊县乡村为最,此外,以宁波、绍兴、无锡、苏州四地数量最多;旁及扬州、徐州、安徽等苏北及淮河流域。更远的湖广地区亦有远途奔赴上海谋生的奶妈。由于上海租界中居住着大量外国居民,上海还存在为数不少的外籍奶妈,主要由俄国十月革命后流亡到上海的白俄妇女以及二战期间的犹太妇女组成。和其他行业一样,由于上海对苏北人的偏见,江北籍妇女在上海奶妈中所占的比例极低,同时受到极大歧视。某些公馆在登报招雇奶妈时会明确提出“江北人切勿尝试”。

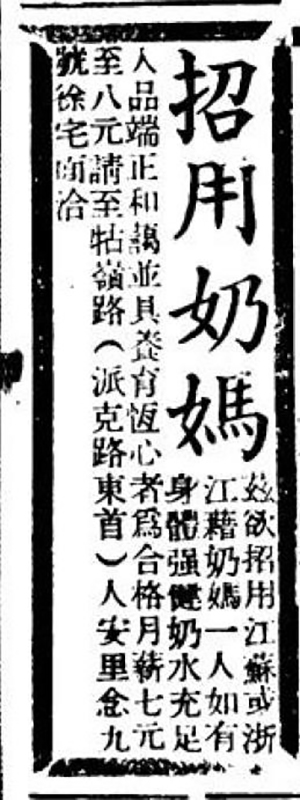

《社会日报》 1938年8月22日第4版招聘奶妈的广告根据现存的佣工介绍商业同业公会保留在册的少量“奶妈佣工介绍书”显示,奶妈群体的年龄集中于20—40岁,以30岁左右最多,该年龄阶段的妇女占总数的70%以上。 南京金陵大学农业经济系的学生曾于1930年代初期对16个省内的近3万户农家进行了社会学调查,计算出农村妇女平均初婚年龄为17.7岁,初次生育年龄为18.2岁,平均每位妇女生育的子女数为6.41个。由此可见,大部分农家妇女在生育多胎后的中青年时段中才会进城从事奶妈工作。沪上著名报人张友鸾曾将年轻奶妈的择业原因概括为两点,大多数迫于生计骨肉分离,少数则因为亲生幼儿夭折,便利用哺乳期优势贴补家用。就张友鸾亲身见闻来看,因幼儿夭亡做乳母的“百分中找不着七八”,因此他认为贫困是乡间妇女做奶妈的根本原因。

和传统文化中依靠熟人网络的雇佣途径不同,自1920年代上海迁入人口飞速增长导致城市化进程加速,通过荐头店以及佣工介绍所等人力中介机构雇佣奶妈日益成为主要方式。虽然熟人介绍模式更为可靠,也可能节省高额的中介费用。两种不同雇佣方式的各有优劣。上海漫画家贺友直回忆1920年代沪上的生活琐事时认为荐头店可选择性多,可以“挑挑拣拣”,雇佣符合心意的奶妈的几率也会提高,但因“来路不清”充满了危险性;而熟人介绍虽然打消了不安全的顾虑,但也因没有选择而不能使雇主满意。

由于奶妈职业的特殊性质与近代上海家庭结构的变化,奶妈的职责和地位较传统时期发生了变化。就薪资待遇来说,虽然奶妈的工资奶妈的薪酬和待遇较其他家庭女佣高出不少,但与从事缫丝、棉纺织等行业的新兴产业女工相比仍存在很大的差距。以1920年代初上海纺织业技术女工的薪资为标准,一名熟练技术女工的月薪可达到大洋12-15元,火柴厂和缫丝厂等非技术性行业女工的薪资为每月5-10元,同期上海奶妈的平均月薪为5-7元,总体低于产业女工。 但除固定月薪外,由于奶妈工作的家庭属性,日常饮食和住宿均由雇主负担,无形中减少了日常开支。加之民间风俗讲究给奶妈送礼,清代竹枝词中就有“月二千钱雇乳娘,外加首饰与衣裳。荷包归主钱归彼,还要天天吃肉汤”的说法。从薪资、馈赠和开支等方面综合计算,奶妈的收入高于产业女工及其他家庭女佣。

“妈妈做奶妈去了”

“靠不住”的奶妈:生存状态与雇主关系

经由荐头店或熟人签订雇佣契约后,新母亲的身份便转换为他人的哺育者。在进入雇主家后,奶妈主要承担哺乳幼儿的责任。江浙民间有初生娃娃吃“折花奶”的说法,意指隔了折一朵花的时间幼儿挨不住饿就要吃奶,否则会因饥饿啼哭,如果雇主提出更多的要求,奶妈则会更为辛苦,不分昼夜贴身看护对奶妈的睡眠和健康有极大的负面影响。待过了半岁,乳儿食量增加,且手脚灵动,攀爬翻滚,样样都需更加谨慎留心。除最主要的哺乳工作外,奶妈需承担“育”的责任,主要工作包括换洗尿布、哄抱幼儿睡觉防止幼儿哭闹。除了照顾孩子的一般工作外,一部分奶妈还需要帮助主人买菜、煮饭、做针线活、打扫房屋,一人当作奶妈和娘姨两用。

年轻奶妈初为人母便将离开孩子身边,将自己的爱倾注在雇主孩子身上,和幼儿产生亲情。一部分奶妈在完成哺育工作后会离开上海回到家乡,而另一部分家庭会将已经处得十分熟悉且合意的奶妈继续留下照料全家的生活,主仆关系融洽的会持续十几年甚至更久。

闸北的奶妈秦氏就是因雇主赏识留在上海定居。秦氏年轻时家乡遭灾,迫于无奈将未满周岁的女儿溺死,到上海成为大户人家的奶妈。因带的是长房长孙,加之性情温和,手脚勤快,深得老太太和太太的欢喜,在工钱之外还获得许多额外收入,小少爷断乳后又成为了他的保姆,在上海立足后,秦氏将丈夫接进城里,用做奶妈积攒的资本开了一家小店,生活无忧。

在作家们回忆幼年时光的怀旧文字中,自己的奶妈往往作为温柔慈母的形象出现。冰心的奶妈则作为启蒙者指引“我”走上革命的道路,诗人艾青对奶妈大堰河的深情追思成为了中国近代诗歌的经典之作。

除了温情的一面,另一些雇主仅仅将奶妈视为普通仆妇,尤其对只在哺乳阶段雇佣奶妈的雇主来说,雇主对奶妈的饮食待遇就反映了奶妈的尴尬地位。一方面,奶妈的饮食质量直接影响到奶水质量,因此大部分奶妈的伙食待遇远优于普通仆役,甚至和主家同等待遇。但一些雇主则认为奶妈作为照顾幼儿的仆妇,本质属于仆役,“只合和娘姨车夫和伙儿去吃”,因此仍旧将奶妈安排与其他仆役一桌吃饭,一些奶妈只能食用雇主剩下的饭菜。一些雇主在两种观念中纠结不已,静安寺的唐家就遇到了这样的麻烦:一方面唐先生觉得奶妈的地位和色相只够格与其他下人一起吃冷饭残羹,另一方面顾虑到剩饭剩菜产出的乳汁实在不合宜喂养他们家的小主人。可真的叫奶妈与自己同桌吃饭,“却又实在看着她就吃不下饭”,为了小宝贝不得不勉力为之。这样的两难境地令唐先生产生了极大的烦腻和苦恼。

如果说奶妈特殊的工作性质给雇主带来了诸多苦恼,那么,更大的苦恼在于来自奶妈品行的潜在威胁。1935年冬《申报》曝光了一起“乳媪钢针喂孩”的恶性案件。受害者是一名仅仅三个月大的婴儿,他被奶妈施高氏喂入了一枚八分长的钢钉,幸而因大声啼哭被母亲发现救回一命。究其原因,女主人将幼儿成日啼哭归责于奶妈乳汁微薄,几次三番想辞退她,施高氏遂生歹意向幼儿下手,最终被判获刑。此案在社会上引起极大反响,许多家庭为此打消了雇佣奶妈的念头。沪上知名的报社记者周楞向妻子提议为新出生的儿子请奶妈,妻子果断以钢针案为例拒绝了周楞的提议,认为雇奶妈只会增加孩子的危险性。

报刊上的“奶妈”此外,由于长期居住在雇主家中,奶妈与男主人之间产生的暧昧关系也成为“不可靠”的原因之一。在本埠新闻时常能见到因男主人与奶妈不伦关系引发惨案的新闻报道。1937年轰动一时的南市富翁顾宝林的“乳佣遗弃案”,虽然没有闹出人命,但因为事涉名人轰动一时。顾宝林在20年前恋上了家中奶妈通州少妇潘氏,两人赁屋同居数十载,并育有一儿一女。去年冬天65岁的顾宝林卧病,潘氏眷怀旧情,乃携带水果点心前往探病,但被顾宝林太太夏氏扫地出门,两位老妪大打出手,一度发生伤害涉讼。此案本应在此了结,谁知潘氏越想越气,认为顾宝林惧怕家中河东狮吼,根本不念旧情,遂寻在地方法院诉顾宝林遗弃并要求赔偿赡养费,最终获得赔偿。以上种种境况,决定了雇主对奶妈不得不依靠,但却深觉其“靠不住”的复杂心态。

如果说上述压力是奶妈工作的性质使然,那么来西方医学的监控则是近代奶妈面临的新挑战。虽然传统中医针对奶妈的身体检验形成了一系列的鉴别标准,但集中于从外貌、瘢痕等外部判断,对轻度的梅毒、肺痨的“隐疾”无能为力。但近代西方医学的生化检疫手段改变了这一状况,并且随着公共卫生机构的介入,奶妈个体的健康与卫生已从个人与家庭领域的“卫生”问题上升为公共领域事务。随着乳汁和血液化验技术在上海的广泛采用,职业介绍所以及卫生局检验科将奶妈的雇佣纳入了市政监管的范围中。自1934年起,上海市卫生局开设检验乳母血液业务,可检测梅毒、肺痨等传染性皮肤病以及乳汁化学成分等多种项目。1935年秋冬两季共有257位奶妈接受了检测,其中梅毒反应者59人,占受测者四分之一以上。卫生局将这一数据公之于众,增加了大众对奶妈健康安全状况的顾虑。

有没有更令人放心的幼儿代乳方式?很快,奶粉商们给焦虑的新父母们更提供了一种全新的、更具吸引力的选择。

永无病痛的“奶妈”:代乳品对奶妈行业的冲击

作为20世纪30年代的上海居民,读者们总能在各大报纸上看到诸如“永无病痛的奶妈”、“顺心遂意的奶妈”为标题的广告,这些看似在推荐优质奶妈的雇佣启示实际上是奶粉商精心设计取代奶妈的杰作。

过去牛奶稀少不易得,老百姓往往用米粥、面糊、发糕浆等植物代乳品喂养婴儿,这些不合适的代乳品最终导致婴儿的生病甚至夭折。许多家庭因消毒问题对鲜牛奶退避三舍,高糖高脂的进口炼乳罐也在风靡一时后因致病率太高而被证明是一种失败的代乳品。因此在选项多元的近代,雇佣奶妈一直都是上海代乳市场的首选。随着食品灭菌和奶粉加工技术日趋成熟,在方兴未艾的食品营养学的推动下,婴幼儿代乳品开始变得更为专业和科学,添加了各类营养元素的配方牛奶粉迅速取代了炼乳和米糊,成为年轻父母的代乳首选。在育婴精英的话语中,奶粉因便捷安全被视为奶妈的代替品。西医建议使用配方奶粉作为婴儿代乳的首选。一位母亲担心她5个月大的孩子吃奶粉会上火,医师为了打消她的顾虑劝说“现在婴孩喂饲的原理多少已经明了,乳母既无必需,也不应再雇佣了”,同时告诉她科学证明最好的母乳代替品是“检定过的经合法改制的牛乳”。1936年中华慈幼会举办的善堂保姆训练班将奶瓶消毒、冲调奶粉作为必修知识,逐渐以喂养代乳品的“护士育婴制”取代善堂现行的“乳媪制”。

在奶粉商和西医的合力推动下,奶粉逐渐成为重要的代乳方式。公共育婴机构最先接纳了这一变革:一个奶妈只能喂养1-2名婴儿,而育婴所只需雇佣一个保姆冲调代乳粉就可以喂饱所有的婴儿,并且使用奶粉大大降低了奶妈的不稳定性,出于上述考虑,育婴堂和新式托儿所逐渐削减了奶妈的工作岗位。1933年徐家汇的一家育婴堂宣布不再雇佣奶妈,转而用一款国产奶粉哺育幼儿。1934年上海市儿童幸福委员会仿照苏联幼儿园“耶斯林”创办的上海第一托儿所以“新法育儿”为宗旨,采用科学哺乳方法实行代乳粉喂养。不过考虑到“牛奶的效力究竟不及人奶”,因此专门配备了4名奶妈作为补充。不过这家被上海市政府树立为模范托儿所在开门不到一年后就停业了,原因就是无法负担价格高昂的代乳粉。

在私人家庭领域,更多的家庭也开始选择“保姆+奶粉”的方式哺育幼儿。随着国产奶粉的上市和进口奶粉价格的下调,喂养奶粉的成本逐渐与雇佣奶妈持平甚至更低,越来越多的家庭选择性价比和安全性更高的育婴奶粉。普通市民张太太的选择就是这一趋势的缩影。中学生学良婚后辞去了银行的工作,专心在家相夫教子,但由于张先生一个人无法维持家庭开支,学良便雇佣一位奶妈代为哺育儿子,自己再去工作。但随后奶妈的工作既不能让她满意,工钱也要价太高,最终学良说服了先生,用奶粉代替了奶妈的工作。

张家奶妈离开的身影也许代表着一个古老女性职业的衰落。至1940年代中后期,越来越多的奶妈失去了工作,以至于昔日介绍奶妈的荐头店“门前冷落车马稀”,生意日渐凋零。在科学理念、人道主义、卫生观念以及代乳品消费的冲击下,奶妈这一古老的妇女职业在近代上海遭遇了来自各方面的质疑,出现种种职业危机。新中国成立后,米粉制成的奶糕和新鲜牛奶成为城市婴幼儿主要的代乳品,随着婴幼儿配方奶粉技术的不断完善,最终奶粉成为公认的幼儿代乳品。但时至今日,牛奶和奶粉并没有一劳永逸地解决哺乳问题,食品安全,母亲职责、育儿理念这些民国时期的争论依然仍在继续,也许争论永远不会停止,而历史的结果却已经确凿无疑,那就是,作为一个普通女性职业群体的奶妈已经消失在历史的风尘里。