不知何时,CCD 成像风格很像胶片这个说法在某某书这类社交平台上引起热潮,不少曾经论斤卖丢进垃圾堆的古早消费类卡片机被挂上复古的名号在小黄鱼上被疯狂的溢价售卖...

那么,CCD 究竟是不是一场骗局?丐帮摄影有这么一条对于卡片机的使用标准,首先,传感器要 1/1.7 英寸以上,要有热靴,要有 raw 输出,那么这台徕卡 D-Lux5 就全都有,对于我来说,这台机子的骗局应该是它其实是松下 LX5 的换壳机,只是因为徕卡标所以高了一截徕卡税。(还是钛金限量版,当年家父估计也就是冲着徕卡的名气买了这么个玩意儿)

【参数】

机身重量:270g(带电池)

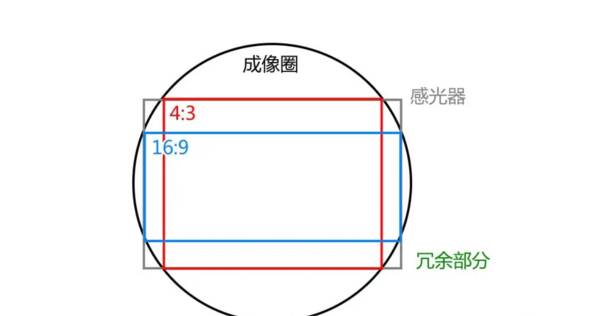

传感器:1/1.63 英寸 CCD ,1020w 像素(并没有完全利用所有成像面积,具体原理可参考下图)

焦段:等效全幅 24mm~90mm( f2.0~f3.3 )[最近对焦距离:1cm-30cm] (小底DC微距能力确实都很强)

显示器:46w TFT 3:2 显示比例(和 LX3 比毫无提升,可见的马赛克视感,只能大概判断构图的显示水平,请全程打开直方图)

快门速度:60-1/4000 秒

ISO范围:80~3200(可扩展至 12800,数码缩像素实现,实测可用 ISO 最高是 400,ISO800 时噪点已经明显影响画面观感)

视频格式:最高 1280x720 50p AVC Lite(放在 2021 年这个水平...发发朋友圈小视频倒是够了)

连拍速度:全分辨率下应该是 2.5 张/秒,JPG 格式能快点,缩点品质能 5 张每秒,需要配个速度快点的 SD 卡,但是就这台机器的处理能力来说...也可以当作没有连拍吧

续航:400 张(如果用 OVF 模式关闭显示器应该能实现更长的续航,这机子挺省电的)

【外观】(请忽略有点脏的桌面)

【画质】

作为上代传奇 DC 机型的延续,焦段从等效 24mm-60mm 拓展至 24mm-90mm,远摄能力增强了,90mm 端光圈最大也有 f3.3 且附带一个镜头防抖(等效几档就不知道了,聊胜于无)。实测过了 50mm 之后成像明显变软但还能够接受,毕竟 70mm~90mm 这种拿来拍个人像什么的倒也不需要太高的锐度,就当机内磨皮了(?样张没有的,哪来的小姐姐呢)。

【使用体验】

1. 操作

从机身设计上不难看出,LX 系列的定位一直是备用机/快照机,所有的参数调整以及操作区域全部集中在机身右侧,再配合轻巧的机身重量以及体积,单手操控非常顺手,可以用右手完成几乎所有的操作。

2. 对焦(使用体验基于 2.0 固件)

LX5/D-Lux5 内置了 4 种 AF 模式(人脸检测,追踪对焦,23 点对焦,自定义单点)

- 人脸检测:不是很灵敏,人脸大概要占用整个屏幕1/5左右才会有对焦提示,不适用于背景复杂的场景(这是松下,不是索尼,笑)

- 追踪对焦:就当它不存在吧...实在是不堪用

- 23 点对焦:默认我喜欢挂在这个模式,光线充足的情况下纯反差对焦还是挺快的,不觉得和这几年相机平均水平有什么太大的差异(但在弱光环境下会迷之抽搐,然后就要用到下面那个自定义模式)

- 自定义单点:虽然没有触摸屏,但是配合方向键可以迅速的完成焦点选择

小 Tips:如果经常拍吃的或者一些用到微距的东西,请把对焦距离选择为微距 AF 优先

3. 关于我使用这台相机的一些设置

曝光:LX5/D-Lux5 的默认曝光是比较激进的,在直方图上看着很容易过曝,但事实上在后期 RAW 处理过程中发现这块 CCD 对于高光的还原明显强于阴影(我有台奥林巴斯 em5ii,这块 CCD 的高光宽容度还略胜过 M43 传感器);所以在日常使用中尽量向右曝光以保证最大的宽容度(略微的高光溢出可在 RAW 处理中还原)。

ISO 限制:鉴于 ISO800 就会出现明显的噪点影响画面观感,我一般把机内的自动 ISO 限制至 400,即便是在 ISO400 的情况下,后期 lightroom 内自动降噪开个 25 画面也还是比较细腻的。

FN 键设置:设置成对焦模式切换,便于在人脸检测/ 23 点自动对焦/自定义单点对焦之间切换

很多 CCD DC 确实是商家的骗局,但这部机我觉得并不算是骗局之一(笑)。尽管传感器面积不大(现在很多手机的底应该都比它大了),但实用的焦段(全程光学变焦)和优秀的成像素质作为新手入门或者备机都是很好的存在。

咸鱼看了看现在 LX5 基本要 500 左右,D-Lux5 竟然要去到 1k5 多了,真是...

如果低于 400 倒是可以弄个玩玩。

接下来是样张时间。