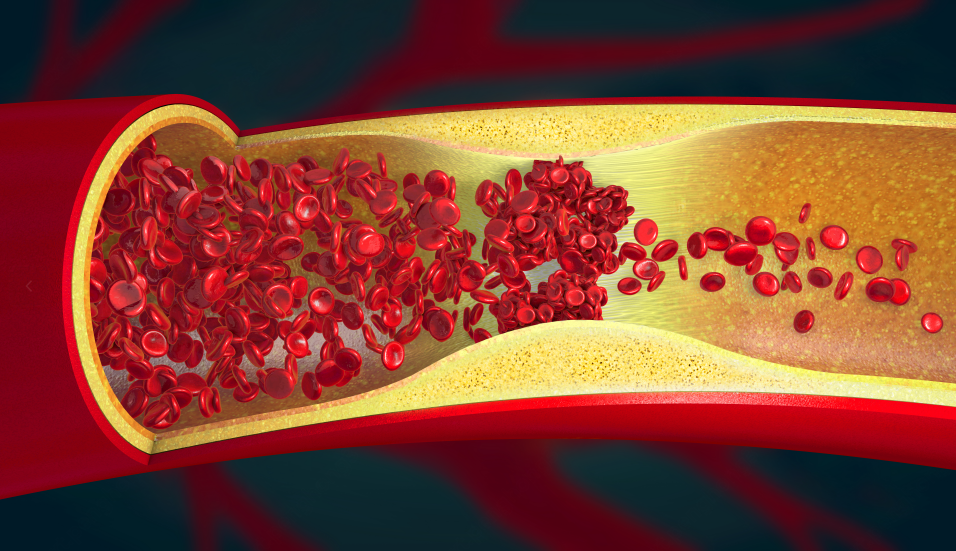

很多重大疾病背后,比如中风、心梗、冠心病等,都有一个共同的源头——血管里面长“斑块”了。

一旦身体出现3个症状,往往提示斑块随时会脱落,并将堵死血管。

今天,一起了解“斑块”在堵死血管之前的危险预警,并教你延缓血管“长斑”。

第

1

点

“斑块”堵死前有3个信号

1

眼前一过性黑矇

单眼或双眼突然视物模糊、视野缺损,甚至短暂失明。中医称此为“目系失养”,源于气血瘀阻导致精血无法上荣于目。

这种症状通常仅持续数秒至数分钟,却意味着视网膜动脉已出现微栓塞。

2

半身麻木与运动失控

突发单侧面部、肢体麻木无力,步态不稳如踩棉花。

中医认为这是“脉络空虚,风痰阻络”的表现,因痰瘀阻滞经络,气血无法濡养肢体。临床数据显示,45岁以上中风患者中80%曾出现此类前兆。

3

失语与吞咽呛咳

突然说话含糊、词不达意,或饮水时频繁呛咳。

中医将此归为“痰阻舌窍”,因瘀血痰浊壅塞脑络,影响舌咽神经功能。

这类症状即使短暂消失,24小时内发生脑梗的风险仍高达30%。

第

2

点

—The Second—

5大习惯正在“喂养”斑块

我国40岁以上人群颈动脉斑块检出率超40%,其本质是痰浊瘀血沉积血管的病理产物。

而日常生活中的5个习惯,更是在“喂养”血管斑块,增加中风等突发疾病的风险。

常吃油炸快餐→滋生痰湿

高脂饮食助长“脾虚生湿”,煎炸食物更易化热生痰,加强肥胖概率。

研究显示,腹部肥胖者炎症因子水平升高50%,直接加速动脉粥样硬化。

爱喝甜饮料→酿成湿热

中医视高糖饮食为“助火生痰”之物,导致血糖粘滞如胶,损伤血管内皮。每日1杯含糖饮料,冠心病风险增加20%。

情绪焦虑→气滞血瘀

长期压力致肝气郁结,气滞则血瘀。皮质醇持续分泌会直接侵蚀血管壁,为斑块形成奠基。

抽烟酗酒→堵损脉络

烟草属燥热毒邪,灼伤肺阴导致血瘀;酒精则助湿生热。两者叠加使血管内皮损伤风险提高3倍。

不吃果蔬→肠浊内蕴

《黄帝内经》强调“五菜为充”,蔬果缺乏使膳食纤维不足,肠道秽浊毒素反渗入血,沉积为斑块。

第

3

点

—The Third—

早期“斑块”有“逆转”可能

血管内存在斑块的人,如果处于早期脂质条纹阶段,可以通过化痰瘀、通脉络、调脏腑实现稳定甚至消融斑块。

一

控制血脂

高脂高糖饮食损伤脾胃运化功能,导致水谷精微代谢失常,形成病理性的“痰湿”。这些痰湿与血液中的脂质结合,沉积于脉络,即西医所述的“斑块”。

因此应少吃高脂、高糖、高盐食物,烹调方式多用蒸、煮、凉拌,少油炸,不喝甜饮料、酒类。

每天吃够一斤蔬菜半斤水果,多吃粗粮,蔬菜、全谷物中的可溶性纤维在中医属“淡渗利湿”之品,能促进肠道秽浊排出,减少脂质吸收入血。

二

坚持运动

久坐致气机壅塞,痰瘀胶结难化。中等强度运动可振奋脾阳,加速水湿代谢;同时促进宗气贯心脉,推动血行。

每周应进行150分钟左右的中等强度有氧运动,日常还可以做“踝泵运动”,即勾脚尖、绷脚尖、绕踝等动作,改善下肢循环。

三

早点戒烟

烟草属“燥热毒邪”,燥火灼伤肺阴(肺主气,气为血帅),导致血行涩滞;烟毒直接蚀损脉络内皮,为斑块形成创造条件。

而有研究表明,戒烟一年即可降低心血管事件风险,改善斑块稳定性。

四

稳定血压

血压骤升在中医属“肝阳化风”,气血逆乱冲击血管,易使未固化的斑块脱落。长期高血压则耗伤肾阴,导致脉络失养、脆性增加。

血压稳定才能稳住斑块,应尽量将血压控制在120/80毫米汞柱以下,超过140/90毫米汞柱就突破了“危险线”,要尽早就医。

五

科学用药

已患有心血管疾病、中度以上动脉狭窄、坏胆固醇在3.4毫摩尔/升以上或存在多重危险因素者,应长期服用他汀类药物,同时控制高血压、糖尿病等危险因素,防止斑块进一步增大、破裂。

血管斑块的本质是痰瘀互结于脉络,而上述措施皆围绕“运脾以绝痰源、疏肝以畅气血、温肾以助气化”展开。

斑块控制需借中医整体观调和脏腑,辅以西药精准干预,方能实现“稳斑消癥”的长效管理。