【编者按】

复旦大学历史学系教授张荣华于2023年2月因病逝世。张荣华教授的研究专长是中国史学史和中国近代学术史,由于他见解深刻而惜墨如金,除已发表的少量文字外有无遗作留存是学术同行共同的关切。近日,存放于复旦大学历史学系资料室的张荣华教授藏书中有若干遗稿被发现、拣出,经家属授权,澎湃新闻(www.thepaper.cn)将首次公开这些文字。本文系未刊遗作之二,由牛津大学傅翀博士导读。

导读(傅翀)

呈现在诸君面前的是荣华师所写的《许地山说儒》一文。经各方师友检索,尚未发现这篇文章有刊出的历史,因此目前我们暂时认为这是一篇未刊稿。从文中所引书籍的出版年代判断,这篇文章的写作年代不会早于2002年。有道是“奇文共欣赏”,有赖同门整理,现在此文终于得以与大家见面。为了让读者朋友们能够更好地理解,我姑且引叙一下这篇文章写作的近因与远缘——虽然这是无异于佛头着粪的行为。

所谓“近因”,指的是复旦历史系研究经学史的传统。从周予同先生自1959年率先在复旦历史系开设“中国经学史”课程以来,这一学脉就延续至今。换句话说,荣华师从九十年代初正式步入学界开始,始终保持着对“儒”的关注,其中一个主要的因素就是对“儒之源流”的分析,一直占据着复旦历史系、特别是专门史方向的研究重心。儒的源流问题本身的重要性,以及这一问题的复杂性,都一直牵引着包括荣华师在内的诸多前辈师长的学术兴趣。虽然荣华师并没有担任过“中国经学史”这门课程的老师,也并没有出版过专门讨论经学史的专著,但他对经学史的研究与理解无疑是深刻的,这从他的授课内容即可管窥一二。比如,他在“中国史学史”的课堂上一再强调的观察视角,就是中国古代史学在发展中与经学的合流与殊途;还有,在他的“近代学术史”的课堂上,就有专门的章节详细讨论晚清民国的经学史发展,比如:教育体系变格背景下的经学教育,传教士的经学研究,经学家对近代欧洲学术的吸收与拒斥,而这其中,就包括了民国时期学界对儒之源流的讨论与论争。荣华师对许地山《原始的儒、儒家与儒家》一文的直接兴趣,应当就是来自于他对民国时期这一学术史议题的长期研究与思考。因此,毫无意外的是,《许地山说儒》一文中,借由阐发许氏的观点,我们可以读到荣华师对民国学术史的精彩钩沉与勾连。

而所谓“远缘”,则是指超出中国经学史与近代学术史之上的,荣华师对中国思想进行探源的兴趣。可以说,荣华师对许地山这篇《原始的儒、儒家与儒教》的表彰,绝不仅仅是因为许文填补了——或者丰富了——章太炎与胡适这两极之间的对儒之源流的讨论,更因为许地山的对原始儒、儒家与儒教的研究,确实可以增进我们对中国早期思想的理解,特别是有助于启发我们探索从原始宗教到道术之学,再到儒家宗派的变迁之迹。值得注意的是,荣华师尤其倾心于许地山基于比较宗教学的视角对原始儒所做的分析,比如从巫到儒,以及从法利赛人到儒家——荣华师甚至对许地山没有从比较宗教学的立场进行更进一步的阐发表达了惋惜。在阅读此文时,我们还不应忽略的是,荣华师除了对研究原始儒的学术史了如指掌之外,他本人对于儒的起源问题实际上也有自己的判断。

最后还需说明的是,虽然荣华师强调他写《许地山说儒》一文的用意并不在针砭胡适的学术,但鉴于认为当代学术仍然处于“胡适延长线”上的学者一直不乏其人,荣华师还是举重若轻地向我们证明:胡适本人也处于延长线上,而且是在很多条延长线上。我们都知道,“月明星稀”实质上并不是因为月亮这颗星球比别的星更亮,而仅仅是因为月亮离我们更近,而在民国学术史的研究上,往往也有类似的现象。由于各种各样的原因,有一些民国学者会一跃成为如月一般的明星,但这并不意味着别的学者是黯淡的,这仅仅说明别的学者没有出现在我们面前罢了——许地山显然属于这样的学者。至于许地山的见地,就不需要我多言,读者在荣华师的文字,以及许地山自己的著作中自会找到答案。正如荣华师在这篇文章最后提醒我们的那样,许地山的学术贡献仅仅是民国学术史上诸多被遮蔽的暗流之一,“即使在民国以来的三十多年中,也还有不少相关文献需要去爬梳抉剔,克服探讨的盲点,才能使所下的判断结论建立在可靠的史料基础上”——而这里所说的“判断结论”,也并不单单指对近代学术史的研究,它同样包括了对原始儒、儒家与儒教的研究。

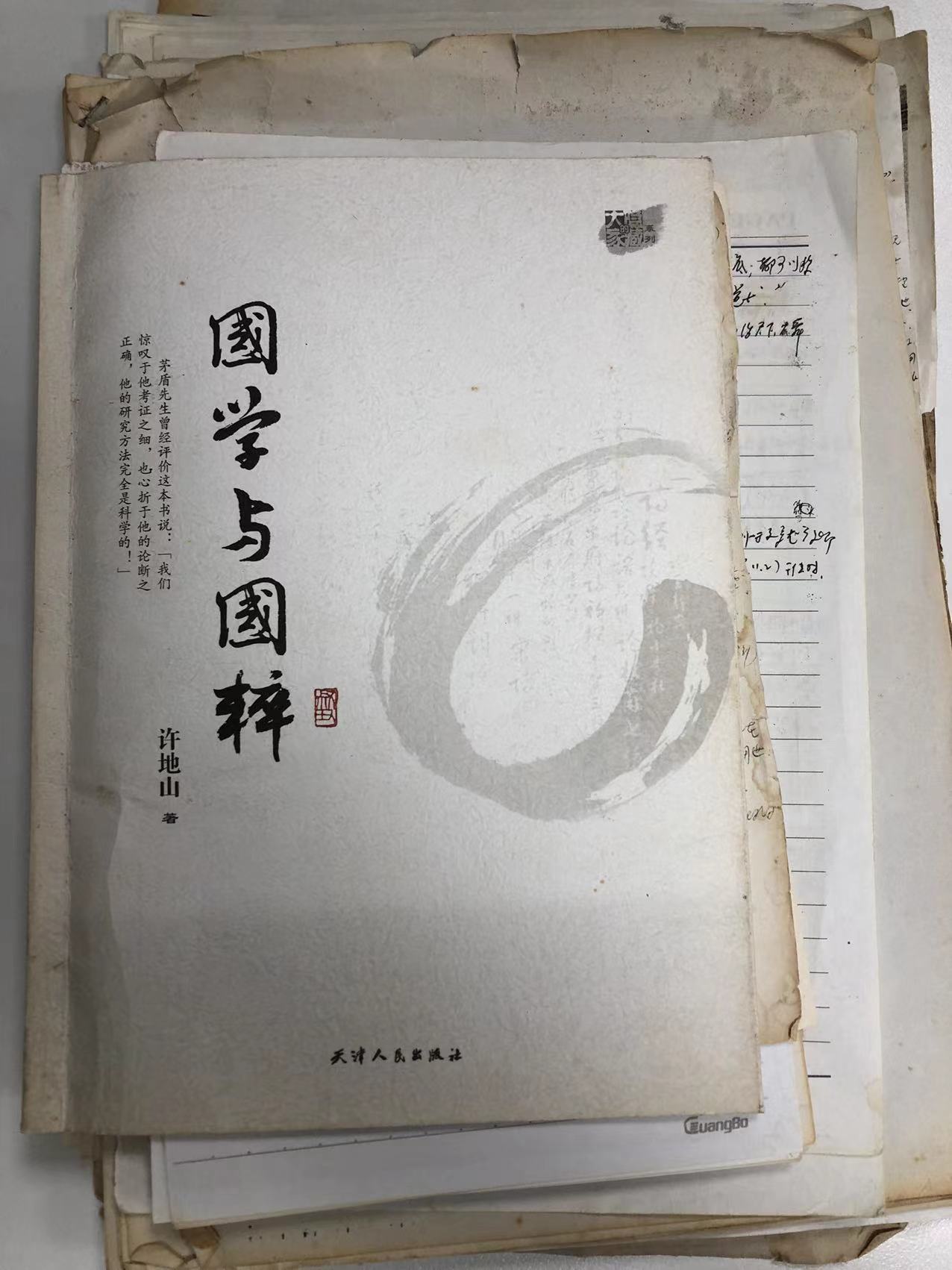

张荣华教授遗物。文稿《许地山说儒》夹在这本许地山所著《国学与国粹》中。

许地山说儒

张荣华

许地山先生在一九二三年发表的《原始的儒、儒家与儒教》,是探讨“儒”的由来及演变的专题文章。这篇长达一万多字的文章一直被说儒史的研究者忽略或遗忘,[①]各种研究论著都是从二十世纪初章太炎的《原儒》直接一九三四年胡适的《说儒》,而在两篇备受关注的名文之间二十余年的探索状况是一段空白。许地山的说儒之文可以充实我们对这段时期的了解,可以对若干几成定论的研究观点提供商榷和修正的依据。

许文所涉时间较长,从先秦说到王莽时代,这里不拟备述全篇内容,只想以门外浅识,在与章、胡二文的关联处简略叙述许文的几点内容,并尝试着申论一二。许文的说儒之见可以概括为以下几方面。

(一)儒是术士的统称,古代凡有一技一艺之长或有法术能教人的,都可以称为儒。从制字的本义上说,“儒从人需,需,《易·象》说是‘云上于天’,《序卦》说是‘饮食之道’。由前说是天地之道,而后说是人道,那就是说,儒是明三才之道底人。最初的儒—术士—都是知天文、识旱潦底,他的职分近于巫祝。”从穿戴的衣冠上,也可获知最初的儒以巫祝为职业,“古人以衣冠为章身序官之具,因其形式辨别那人的职分。儒者所戴底帽子名‘术士冠’,又名‘圜冠’,圜冠是以予鹬(翠鸟)羽装饰底帽子,用来舞旱暵求雨底,《庄子·田子方》有一段话说,‘儒者冠圜冠者知天时,履句屦者知地形,缓佩玦者事至而断。’可见周代底儒,虽不必尽为舞师之事,而他底衣冠仍然存着先代底制度,使人一看就可以理会他是‘通天地人底人’。”

章太炎在《原儒》中从名实之辨的角度,揭示了“儒”在前孔子时代已经存在,这一“儒”的概念所指称的对象也随历史变化而有广狭之别。他的学术见解在民国以后依然有着广泛的影响力,正不必等待胡适的揄扬。许文开头论述孔子之前出现的广义的儒,即明引章说为依据,所作字义和衣冠两方面的论证,都是敷衍《原儒》对“达名”之儒的勾勒。但许氏在儒的产生时间方面作了一点推测,所谓周的先代,即是指殷商畤代。胡适在《说儒》中曾表示太炎“儒之名于古通为术士”之论的不足之处是“还不曾说明这个广义的儒究竟起于什么时代”,进而博引史籍论证儒服是殷服,最初的儒都是殷人。那一层见解,在许地山文章中已有所揭示,虽然远不及胡文周详,但从下述关于“三年之丧”的看法中可得到佐证。

(二)三年丧制虽然是儒家重孝的表现形式,但并非儒家“托古改制”的例证,而是说明它“好古敏求”的事实;亦即“三年之丧”不是儒家创立的,而是古礼。此观念初见于《尚书》,“《说命》载‘王宅夏,亮阴三祀,即免丧,其惟弗言’,引起子张底问(文在《宪问》)。以后孟子更伸引《尧典》‘二十八载,放勋乃俎落,百姓如丧考妣三年,四海遏密八音’(见《万章》)底话,历说舜禹行三年之丧底事实。大概古来只行于王侯辈,不过儒家把它推行到士庶身上,为底要‘民德归厚’便了。”毛奇龄在《剩言》中的考论,很可以帮助我们明确“三年之丧”乃是殷商的丧制,不是周公所制之礼。[②]

三年丧制的发明权归属问题非同寻常,它关系到对儒家要义的评估,也是托古改制论和疑古派立说的一块基石。上述许地山所作的溯源和判断,也是后来胡适、郭沫若等人着力辩解的问题。胡适在《中国哲学史大纲》及一九三〇年发表的《三年丧服的逐渐推行》一文中,皆认为三年丧制乃是儒家的创制,并非古礼;在《说儒》中始表示读了傅斯年《周东封与殷遗民》文稿,认为其中对三年丧制是殷之遗礼而非周之制度的考证,揭破了历史之迷,因此改变了原来的看法,转而论证三年之丧乃殷人传统的丧制。傅氏的论文也是在许文发表十余年后与《说儒》同时刊布,未几又被胡适作为《说儒》附录再版于《胡适论学近著》,两文互为引证,“并志同声之欣悦”,目中全无余子。郭沫若在《驳说儒》中根据甲骨卜辞的记载,用两节篇幅辩论“高宗谅阴,三年不言”一段话不能充当三年丧制是殷礼的证据,却为了维持儒是春秋时代产物、非出自殷遗民的己见,对于卜辞的记载已证明职事宾祭典礼的儒起于殷代的事实,采取视若无睹的态度。[③]这就象当时顾颉刚根据《淮南子》中关于三年之丧的矛盾记载,就认定三年丧制是儒家的托古创制,[④]都是史料取舍和解释受意见倾向支配的反映。

(三)从广义上说,儒既是术士的泛称,“艺、术、道三字,在典籍中,几成为儒者底专卖品。”所谓术,是指补国益身的法术和先王的经术,法术和经术都是儒者的职志。艺即六艺,分为小学六艺和大学六艺;前者指五礼、六乐、五射、五驭、六书、九数,后者即六经,“六艺既是先王经世底成迹,那钻研经术底儒生在诵习之余,必要揣摩其中的道理,于是在六艺中抽出一个经纬天下底‘道’。这个‘道’是从六经中产生,是九流百家所同宗底,所以不习六艺所产生底‘道术’观念,就不能观九家之言,便不能明白儒家底渊源。百家所持,原来只有从六艺产生底一个‘道’字,这个‘道’本不专为一家,乃是一个玄名。自刘向以后,始以老庄之说为道家。《汉志》说‘道家者流,盖出于史官’,其实古代神政,能诵习典籍底也只有祝史之流,正不必到衰周王官失守,然后流为一家之言。且在官者皆习六艺,各家底思维也是趋于大同,也是违道不远底。”“道是什麽意思呢?……《易》说‘一阴一阳之谓道’,又说‘立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义’。这阴阳、柔刚、仁义之道,是一般术士所传习底。所以道家主柔弱,而‘儒’训为‘柔’;道主‘无为’,而孔子说‘无为而治天下其舜也欤’;道推原天,而儒以顺阴阳为职志。《易》是中国最古的书,是六艺之祖,百家,尤其是道家底思想都从这里出发底。”

许地山的六艺论及道术之论,反映出他对儒、道历史关系和先秦诸子思想的一个基本看法和立场,就是认为先秦诸子百家都是产生于一个悠久的传统,有相同的文化渊源,古代政教不分,从中孕育生成的道具有全体博大、无所不包的特点,它是天下所共有、百家所同宗述称道的,老庄和孔子不过是其中两家成员而已,“儒不过是学道人底名称。”他根据这一见解对汉代刘向、班固等人的观点提出了异议。如所周知,用儒、道等家派名词界说先秦诸子学说思想,始于西汉中后期,司马谈《论六家要旨》、刘向刘歆父子《七略》和东汉初班固《汉志》等,最先用这套六家或九流十家的分类架构来整理条贯春秋战国时期思想。这一做法对后世影响深远,但是从历史过程的角度而言,这些名目并不完全符合实况,过分执着于此,就会出现名不符实或削足适履的问题。许地山在论述中已触及到这一重大问题,他对此有所自觉,显然与章太炎的影响有关。[⑤]章氏在世纪初写下的《诸子学略说》、《原儒》、《原道》、《儒侠》诸篇,在先秦诸子研究领域有奠基性意义。他在这些文章中揭示的一条基本准则,就是要从历史的角度考察诸子之间的相互影响及学说观念的先后转变,从中勾稽先秦思想发展的基本线索和关节点。胡适也坦言从章太炎的著述中获益不浅,他在《说儒》中辟出专节讨论儒与道的历史关系,论证秦以前并不存在“道家”,从“儒,柔也”的古训看,老子是以柔道取容于世的正统老儒,他的职业正是殷儒朝礼助葬的职业,他的教义也正是《论语》里所说的柔道人生观。孔子曾问礼于老子的古传说并无可怪可疑之处,两人本来就是属于一家。这些基本见解在上述许地山文中已有绪言,只是胡适的论述后来居上、变本加厉了。

(四)原本作为学道人泛称的“儒”,在孔子以后这个字的意义就狭窄了。孔子和他的弟子门人自称他们是儒的正支,是以道义教乡里的。孔子对子夏说:“女为君子儒,无为小人儒”,教他要做识大体而可大受的君子儒。此后社会上就把儒这个字来做学“孔子道”的专名。儒既成为专名,所以《汉志》称儒家“祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼。”应劭《风俗通》训“儒”为“区”,明其对于道家与诸家有不同的地方,这和犹太教中一部分持律的人自以为“法利赛”的意思相仿。

章太炎在《原儒》中创说儒有三科,其中介于一般术士的儒与作为门派的儒家之间的“类名”之儒,即从事礼乐教化之儒,因涉及对《周礼》的性质及诸子与王官的关系上存在不同看法,较易引起异辞。许地山虽未明言对章论的不同看法,但从他论述作为术士通名的儒在孔子手里变成专名的观点,不难理解他并没有认可类名之儒的历史存在。胡适则进而提出《原儒》最大弱点就在于对类名之儒的解释,认为它的根据不可信,是一种完全站不住的历史解释。《说儒》的一点主要内容,也就是要辨明“达名”之儒与“类名”之儒应归并为一。许地山提及西元前二世纪犹太教内派别之一的“法利赛人”与成为专名的儒家有相似性,但未作出进一步的阐释,这不免令人遗憾,法利赛对《旧约》律法书和口传教义的持奉,以及后人对这些内容的真伪之辨,可以作为研究儒家内部争论经义真伪时的比较对象,以许氏的宗教史与比较宗教学的专业背景,是有能力比论一番的。后来胡适在这一点上着墨较多,他在《说儒》结尾处通过比较作出的全文总结,实际上已对他前文叙述的那个孔子中兴的弘毅进取的儒作了相当程度的否定,而奇怪的是研究《说儒》者都没有注意这一点。[⑥]

(五)儒的名称在孔子以后成为一种特殊的教义,主要缘故是当时社会背景促使孔子成就一家之言,孔子生逢“天下无道”的时代,他想通过著《春秋》立下是非的标准,矫正邪说横议,从思想和行为方面积极地救度当时的人民,《尚书》则是孔子的社会理想的来源。“他对于政教的理想是偏重《书》的,胡适说孔子对于改良社会国家底下手方法全在一部《易经》,但《易》的思想,是士君子意识中所共有,在百家中没有一家不归根于《易》底。我以为儒所以能成为一家,是出于‘孔子底《书》的思想’,就是他所解说底《易经》也是本着这个去解释底,《尚书》即所谓古昔圣贤底典型,孔子说到政事或他底理想底时候,少有不引他来做佐证,或摄取其中的意思说出来。”具体地说,孔子的政治理想由四项特征构成,即孝友、法天、富教主义、礼乐主义,而这些都无一例外来源于《尚书》。【先生批注:“从《易》到《书》”。】

广义的儒如何转变为儒家门派,是与儒的起源同样重要的问题,并且直接关连着孔子在这一转变中作用如何的问题。许地山已注意到了并试图解答此问题。他的论述中根本的一点是从思想来源的不同把握儒的转变,原始的儒以《易》为根据,儒家学派则将《书》作为学说和理想的源泉,而孔子在这一转变中起了最关键性的作用。为证明这一观点,许氏逐项论述了孔子的四个政教理想分别来自《说命》、《尧典》、《洪范》、《舜典》。但是这些篇章分别是出自战国和东晋人的增改和伪作,文献本身一直是争论的焦点,所以认为孔子把《尚书》当作政治学说指南的观点显然缺乏坚强的说服力,尽管这样的观点一直流行至今。许文依据这一观点对胡适提出了批评。胡适在《中国哲学史大纲》中曾明白表示“孔子学说的一切根本,依我看来,都在一部《易经》。”[⑦]认为孔子准确地捕捉到《易经》的精华在易、象、辞三个观念,并以此作为自己学说的根本观念。但《说儒》中已改变了这一见解,表示《易》“无甚深奥的哲理,而有一些生活常识的观察”,“教人戒惧修德,教人谦卑巽顺,其要归在于求‘无咎’,在于‘履虎尾不咥人’。”这样一种贯穿忍耐谦卑、但求无过的人生观的书,理应不会对他笔下那个摆脱柔逊心理、倡导刚毅威严和特立独行精神的孔子产生积极作用。所以《说儒》只论述了《易》反映的是殷商老派的儒,不再提它对孔子思想的影响,实际上间接地对上述《中国哲学史大纲》中的观点作了自我否定。【先生批注:“□难道没有许氏之文的影响?”】

文化研究的进展常常采取回到原始问题的方式,从中表达现实意向和对未来的理想。“‘儒’的起源问题,涉及到号称中国传统文化表征的‘儒学’或‘儒教’的由来,尤其涉及到现存文化传统是否以孔子为源头,当然备受所有领域的学者关注。”[⑧]自清代以来的三百多年间,对这一问题的关注和阐论事实上一直没有中止过,但其中有些文献论著被反复引述考证,有些则一直乏人问津。写作本文稿的目的,并不是要证明胡适暗袭许地山的论文,而是想说明即使在民国以来的三十多年中,也还有不少相关文献需要去爬梳抉剔,克服探讨的盲点,才能使所下的判断结论建立在可靠的史料基础上,不至于匆忙对胡适等人的见解作出主观性的首先、第一之类的评判,许地山与胡适年岁相若(胡长于许一岁),一个还在燕京大学宗教学院求学,一个已是名满海内的北大文学院长。但是人微言轻的官场逻辑并不适用于学术研究领域,许地山在儒的起源等问题上已先于胡适触及并论证了一系列基本命题,他的研究在民国说儒史及传统文化源头的探索过程中的贡献是不应该被遗忘的。【先生批注:“胡与许相熟,推荐之举。□□□□正是胡适较为□□□□□□。”】

注释

[①] 许地山(1892—1941),福建龙溪人。曾留学美国哥伦比亚大学和英国牛津大学,回国后先后任教于中山大学、燕京大学和香港大学,主要从事宗教史研究。这篇《原始的儒、儒家与儒教》分五次连载于《晨报副镌》一九二三年七月二日至七月七日。但一直未被人注意,仅香港学者王尔敏在《当代学者对于儒家起源的探讨及其时代意义》一文注脚中罗列尚未读得的文献提及许作,但将文题误作为《原始儒家与儒教》。(《中国近代思想史论》第五一七页,台北华世出版社一九七八年第二版)

[②] 许氏在文中征引的是毛奇龄《四书剩言》卷三里的一段:

“滕文公问孟子,始定为三年之丧固是可怪,岂战国诸侯皆不行三年之丧乎?若然,则齐宣欲短丧,何欤?然且曰‘吾宗国鲁先君亦不行,吾先君亦不行,则是鲁周公伯禽滕叔绣并无一行三年之丧者。往读《论语》,子张问‘高宗三年不言’,夫子曰:‘何必高宗,古之人皆然。’遂疑子张此问,夫子此答,其在周制当无此事可知。何则?子张以高宗为创见,而夫子又言‘古之人’,其非今制昭然也。及读《周书·康王之诰》,成王崩,方九日,康王遽即位,冕服出命令诰诸侯,与‘三年不言’绝不相同。然犹曰此天子事耳。后读《春秋传》,晋平公初即位,改服命官而通列国盟戒之事,始悟孟子所定三年之丧,引‘三年不言’为训,而滕文奉行。即又曰‘五月居庐,未有命戒’,是皆商以前之制,并非周制,周公所制礼,并未有此。故侃侃然曰,周公不行﹐叔绣不行,悖先祖,违授受,历历有辞。而世读其书而通不察也。盖其云‘定三年之丧’,谓定三年之丧制也。然则孟子何以使行商制?曰,使滕行助法,亦商制也。”

这段引文后来也见之于胡适《说儒》附录二《毛西河论三年之为殷制》。(《胡适论学近著》第一集卷一,山东人民出版社1998年新版)

[③] 参见朱维铮师《壶里春秋》第88页至90页,上海文艺出版社2002年。

[④] 《郊居杂记(一)·成王与三年之丧》:“颇疑儒家主张三年之丧,一托之于尧舜,再托之于殷高宗,三托之于周文、武。”《顾颉刚读书笔记》第三集1288页。另参看同集《殷高宗与三年之丧》条。台湾联经出版事业公司,一九九〇年初版。

[⑤] 许氏在论文中引近人著述为依据者仅章太炎一家。

[⑥] 王尔敏《当代学者对于儒家起源之探讨及其时代意义》概括胡适《说儒》要旨是“以犹太民族思想宗教精神相映殷之亡国与宗教精神之形成,以犹太教祭司之专门知识相映儒者之专门知识,以古犹太教与耶稣创立教义,分别映现古代之儒,与孔子强化儒家精神之儒,以《旧约》以赛亚之预言相映《商颂》,以法利赛人相映古之儒者,以耶稣相映孔子,可以说节节相应,丝丝入扣,自是现时代一个创说”。(《中国近代思想史论》第四八五页)王氏论述中有对胡文误解之处,《说儒》末节中认为耶稣所攻击的法利赛人都是精于古礼的犹太人的儒,他们在缺乏真挚的宗教情感,在对待知识与职业的冲突、理智生活与传统习俗的矛盾上表现出的俳优意味,与老子、孔子有相同性。这里并未将法利赛人对应古儒、以耶稣对应孔子。而恰恰是以法利赛人对应孔子。所以胡适又接着写道:“我说这番议论,不是责备老、孔诸人,只是要指出一件最重要的历史事实,‘五百年必有圣者兴’,民间期待久了,谁料那应运而生的圣者却不是民众的真正领袖。”这段话并没有王氏所谓胡适将耶稣创教与孔子中兴儒家相等同的意思,而是表示孔子不是耶稣那样的民众领袖,因为“这个五百年应运而兴的中国‘弥赛亚’的使命是要做中国的‘文士’阶级的领导者,而不能直接做那多数民众的宗教领袖。”“民众还得等候几十年,方才有个伟大的宗教领袖出现,那就是墨子”,胡适是明白地将墨子当作耶稣式的人物。王尔敏先生的论文在研究说儒史方面有开创之功,后出的有关文章多沿袭他对《说儒》的概括,未肯细察原文。即如邓广铭先生《胡著〈说儒〉与郭著〈驳说儒〉平议》一文,也归纳《说儒》要点之一是将孔子比附应预言而出现的耶稣,“最终虽抱着‘天下其孰能宗予’的遗憾死去,而经过他改造的新儒家却声名洋溢乎中国,在宗教上、学术上实现了那一预言。”(文载耿云志等编《现代学术史上的胡适》,第二页,三联书店1993年)这只能是邓先生本人的发挥而已,《说儒》中何曾以为孔子中兴的儒实现了宗教上的预言?这个问题涉及到新文化运动以来胡适对中国“再生”之路的思考和抉择,故在此略作辩解。

[⑦] 《中国哲学史大纲》第四篇第三章《易》,上海古籍出版社1997年新版。

[⑧] 朱维铮师《壶里春秋》第85页,上海文艺出版社2002年。