曾健勇

2024年5月21日至8月15日,“折子戏——曾健勇个展”在广州海心沙亚运公园展出。展览在跨文化、跨地域和跨时代中,探索着中西方艺术的融合对话与共通情感的映射表达。曾健勇将水墨风景画与纸质雕塑等不同艺术形式相互关联,一个个被塑造的人物与一场场被描绘的风景汇集相遇,生产出无数个相似而又互异的戏剧。于其间,观众不仅仅是观赏者,更可以踏上戏剧舞台,展览由此创造出独特的空间视觉体验,展现了当代艺术的跨媒介与剧场性,引领观众一同参与一场跨越时空的情感与思想的戏剧。

以下是“凤凰艺术”为您带来特约撰稿人姜俊的评论文章。

在跨越文化、地域和时代的艺术领域,存在着既具有独特性又彼此相通的作品。这些作品不仅反映了艺术家对其所处现实世界的观照与思考,更是他们对人类共通情感的深刻探索与表达。艺术家们能够借助其创作,将人类内心世界的复杂情感和多姿多彩的生活体验,如镜子般清晰地映射出来。德国图像学艺术史家阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)提出的“激情程式”(Pathosformel),这一深刻且多维的学术概念,恰如其分地阐释了这一现象。

▲ 《记忆女神图集》,阿比·瓦尔堡 (Aby Warburg)

“激情程式”是瓦尔堡所创的术语,用以概括并阐释在人类文明历史长河中反复出现、蕴含强烈情感色彩的视觉图示。该概念不仅着眼于图像的形式,更重视图像所蕴含的情感力量与象征意义。瓦尔堡使用了“程式”(Formel)一词,而非“形式”(Form),以强调这种表达方式的普遍性、稳定性和重复性。他认为,尽管情感表达可能突破常规,但其背后往往存在一种固定的、可辨识的框架。这些程式化的表达方式能够跨越时空界限,在不同的文化和历史背景下被反复运用,成为人类共享的文化遗产。它们不仅反映了特定历史时期的文化特征,还通过不断的重复与演变,形成了跨越时代的文化连续性与差异性。

在我着手研究艺术家曾健勇的绘画作与雕塑艺术,并筹备其展览事宜之际,瓦尔堡在图像学研究中对于“激情程式”的讨论开始浮现。这也是我从曾健勇作品中所获得的初步印象,他利用了来自不同艺术史图像传统中的“相似性”(resemblance),来激活我们对于人类情感“共通性”的感知。

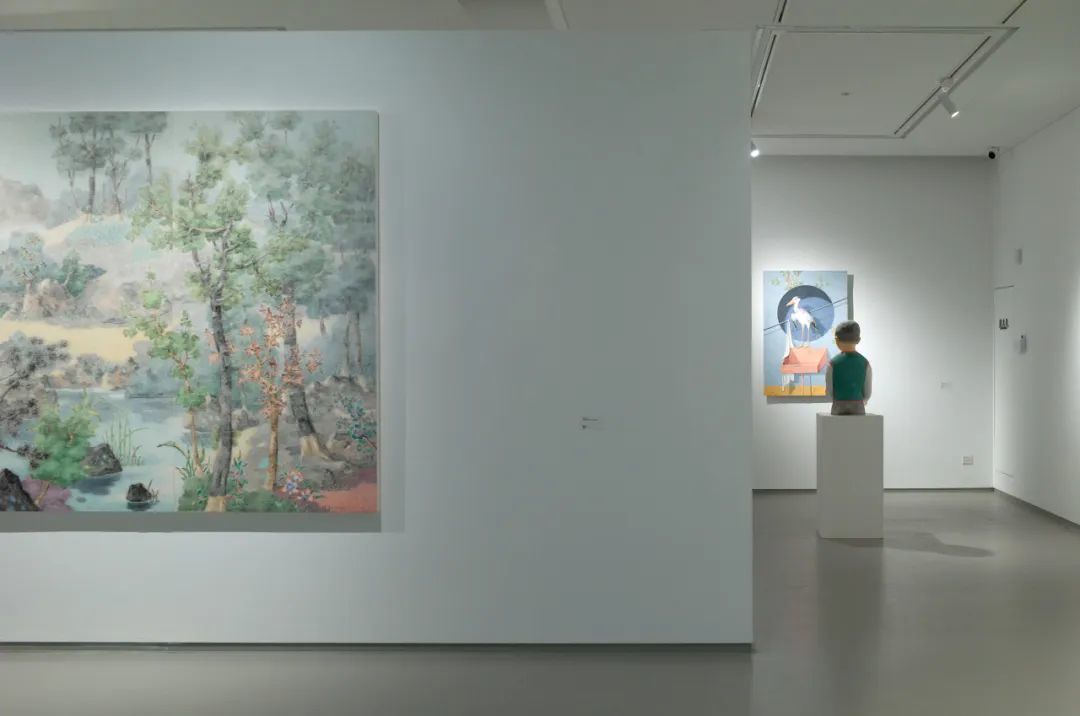

在现代主义之后单一媒介的探索已经穷尽,这也导致了当代艺术的跨媒介和剧场性的转向。基于这一趋势,曾健勇的作品,无论是水墨风景,还是人物或动物纸雕都既是独立,又互相关联。每一件作品都可以被理解为一个剧场的“道具模块”,可以被随时征召、组合、解散和重新配对。因此,我为他的本次个展选择了一个和剧场有关的主题:“折子戏 | One-act play”。本次展览的中英文标题并非单纯的翻译对应,而是共同构成了一个双语标题。在跨文化的背景下,“折子戏”与“独幕剧”(One-act play)展现出独特的对立与融合态势,而艺术家曾健勇的作品正是在这样的对立与融合之中,寻得了共鸣与创新的契机。

▲ 曾健勇个展“折子戏 | One-act play”展览现场

当我们进入“折子戏 | One-act play”的展厅,仿佛置身于一组跨文化的剧场。展览空间被分割为若干个板块,如同是一个个尚未被识别出来的“折子戏”或“独幕剧”。每一个剧目都由前景的人物或动物硬纸雕和背景的风景水墨画组合而成。在这一个个剧场中,观众不仅是观赏者,更可以踏入舞台,成为戏剧的参与者,在风景的背景前和雕塑人物共同演绎着一出出跨越时空的剧目。

▲ 曾健勇个展“折子戏 | One-act play”展览现场

“折子戏”与“独幕剧”,作为分别源自中国与西方的两种戏剧形式,虽根植于截然不同的文化背景,却都以其独特的艺术魅力展现了其“相似性”和“共通性”。“折子戏”,这一中国传统戏曲的瑰宝,是从长篇戏曲中精心提炼出的精华片段,它们不仅保留了原剧的精彩情节,还往往浓缩了更为激烈、紧凑的戏剧冲突,使得每一个折子都能迅速吸引观众的注意力,并在短时间内达到情感与剧情的高潮。这些“折子戏”如同散落于传统戏曲长河中的“激情程式”,每一折都承载着丰富的历史文化底蕴和深沉的情感表达,是中国戏曲艺术中不可或缺的重要组成部分。

▲ 折子戏——京剧《贵妃醉酒》

相比之下,“独幕剧”则是西方戏剧发展史上的一个重要创新,它伴随着19世纪末“小剧场运动”的兴起而诞生。独幕剧要求在极为有限的时间和空间内,即一幕之内,完整地展现戏剧冲突的发生、发展与高潮,最终以一种突如其来或意味深长的方式结束,留给观众深刻的思考。这种戏剧形式倾向于从日常生活的某一侧面切入,深刻揭示社会矛盾,展现人性的复杂多面,以其紧凑的结构和深刻的主题,成为了西方戏剧中一种独特且富有影响力的体裁。

▲ 独幕剧《沉渊本事》

尽管“折子戏”与“独幕剧”分别代表了中、西方戏剧的传统与特色,来自非常迥异的历史文脉,但它们在艺术表现上却有着共通之处。两者都追求在有限的时间内高效地构建戏剧张力,通过精炼的情节和深刻的人物刻画,引领观众经历情感的起伏与思想的激荡。同时,无论是折子戏中对传统故事的现代解读,还是独幕剧中对社会现实的深刻剖析,都体现了戏剧作为文化传承与时代反思载体的独特价值。

在曾健勇的个展中,我将“折子戏”与“独幕剧”的并列不仅仅是一种形式上的组合,更是一种关于融合的隐喻。这是由于他的创作巧妙地将中西方艺术表现和叙述融会贯通,同时又在“相似”中隐藏着文化渊源上的“排异”。这种跨文化的艺术实践使得他的作品具有很强的辩证性,即外在形式的相通和内在文化肌理的冲突。他像一位巧妙的织工,将不同文化的丝线交织在一起,形成了一幅幅绚丽多彩的织锦。

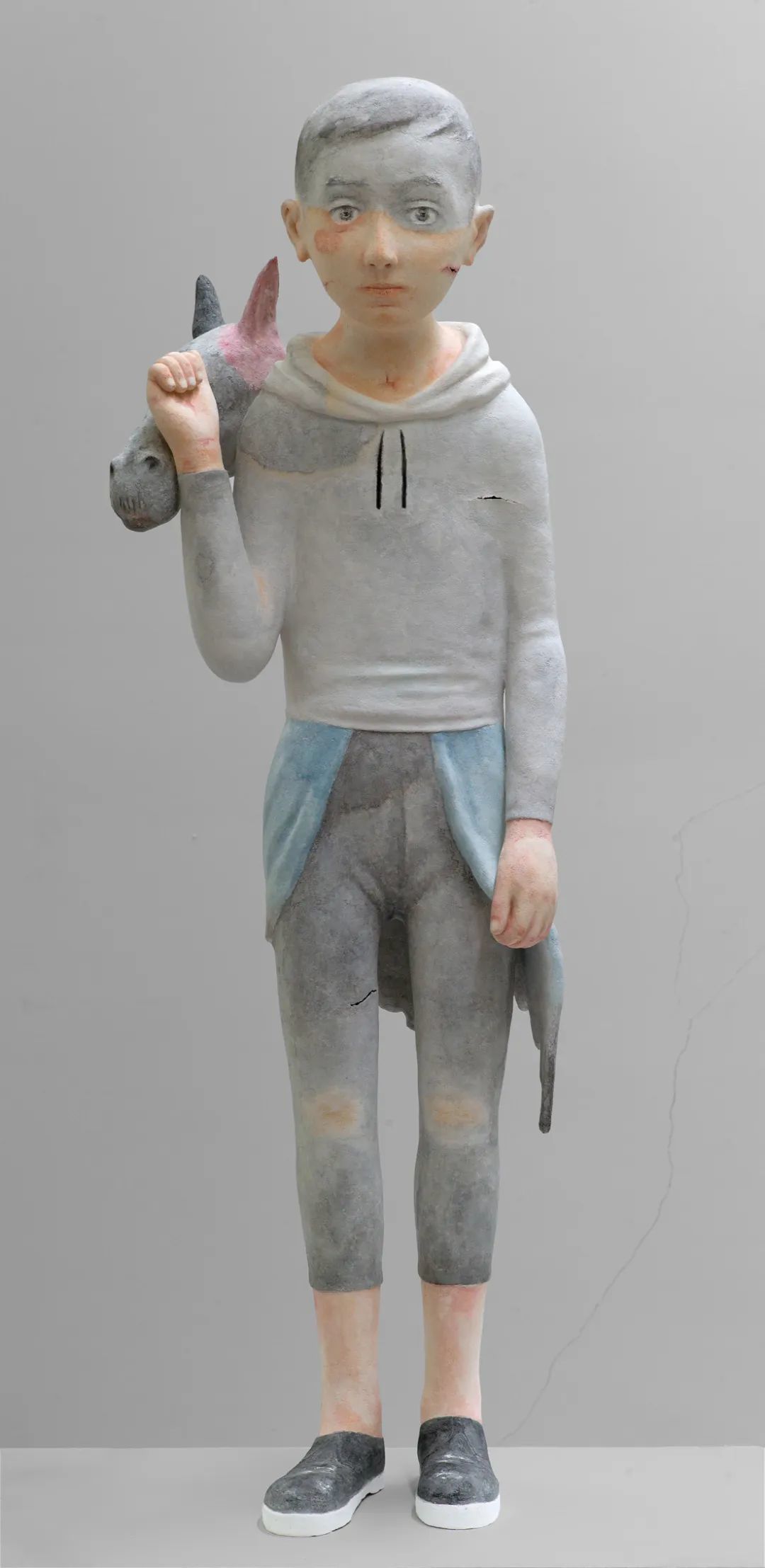

▲ 《过路者》,2023,纸浆,水墨上色,154x50x38cm

▲ 《注视者》,2023,纸浆空壳,水墨上色,72x35x38cm

在这些作为前景的纸质雕塑作品中,艺术家将跨文化的融合推向了极致。从人物造型来看,他显然借鉴了西方中世纪及文艺复兴早期的木雕和壁画造像,以至于观者可能会产生错觉,仿佛意大利文艺复兴大师皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca)笔下的圣像们从二维壁画中走出,栩栩如生地呈现在眼前。

▲ 《麦当娜和圣徒的孩子》,皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡,1472 ,面板油画,布雷拉美术馆,米兰

那些空洞的眼神、克制的肢体动作、模仿历史沉淀而显得苍白的色彩、以及刻意制作的局部破损,似乎让人联想到宋、元时期寺庙中历经千年仍存的泥塑造像,如晋祠圣母殿中的女性彩塑。这些宋代塑像显得亲切和平实,充满了浓郁的世俗生活气息。它们在细节处理上极为精致,无论是服饰的褶皱、纹理,还是人物的面部表情、手势,特别是侍女像的发饰、妆容和服饰,都充分展现了宋代女性的独特魅力。

▲ 晋祠圣母殿彩塑

秉持基督教信仰的艺术家,通过纸质雕塑,一方面融合了中国古代彩塑的造型手法,另一方面则从人物的姿态和表情上汲取了文艺复兴时期圣像的范式。在服饰风格上,其作品既不完全东方,亦不纯粹西方,而是展现出一种独特的当代风貌。与早期作品借鉴童话插图,融合波普趣味的曾健勇不同,随着岁月的沉淀,其近期作品似乎洗尽铅华,更显历史的深沉与跨文化的“多重意象”。他的纸雕仿佛跨越了中西、古今,呈现为一种无时间的静谧。三种(文艺复兴早期、宋元雕塑和当代童话)或更多不同的“传统”被巧妙地融合在同一个雕塑形象之中,让人无法辨别其具体的文化来源。这些雕塑与不同的风景背景可以随机地组合,在我们观众的脑海中召唤出无数有名或无名的故事、传说、神话和戏剧。

▲ 曾健勇个展“折子戏 | One-act play”展览现场

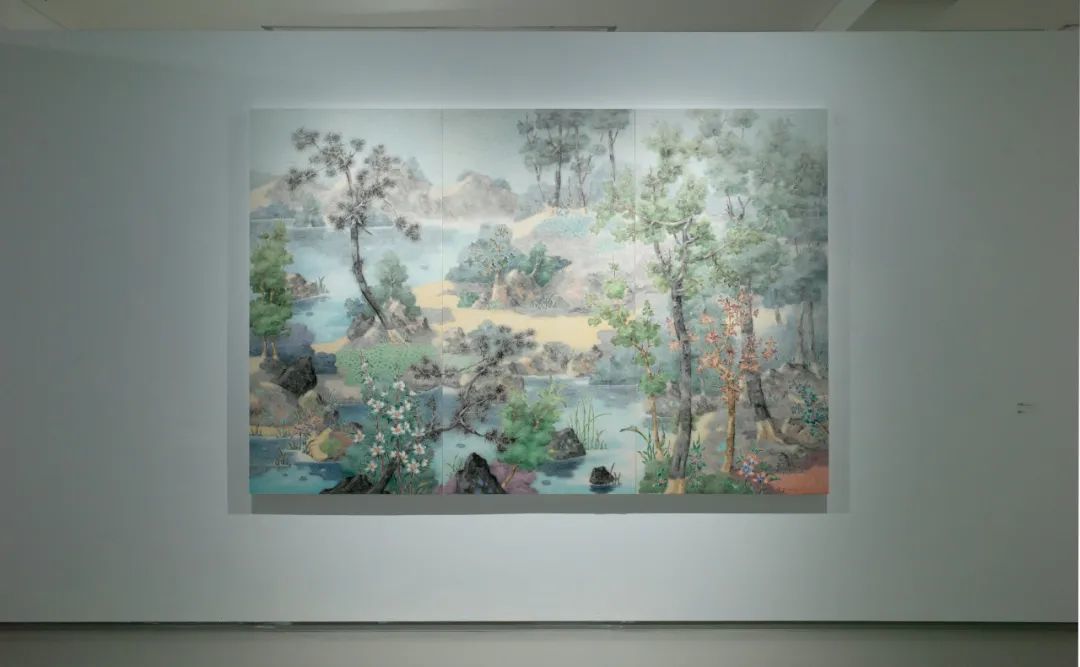

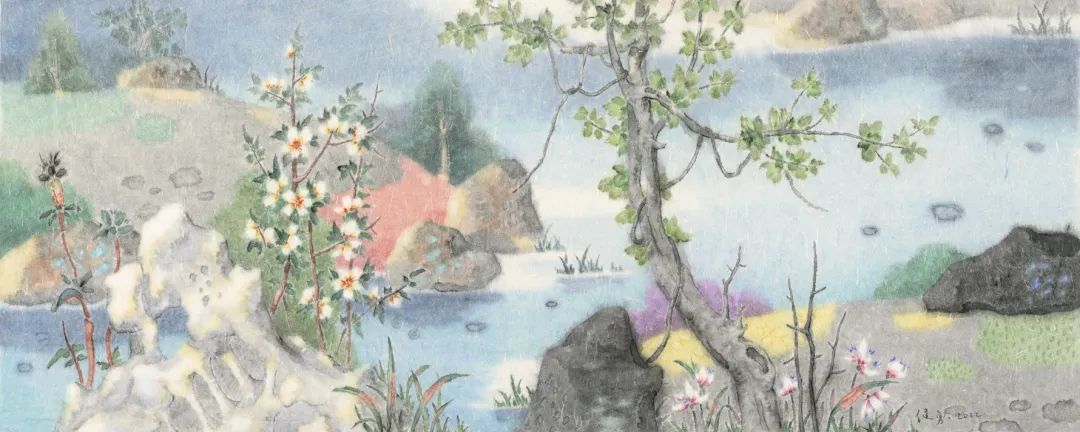

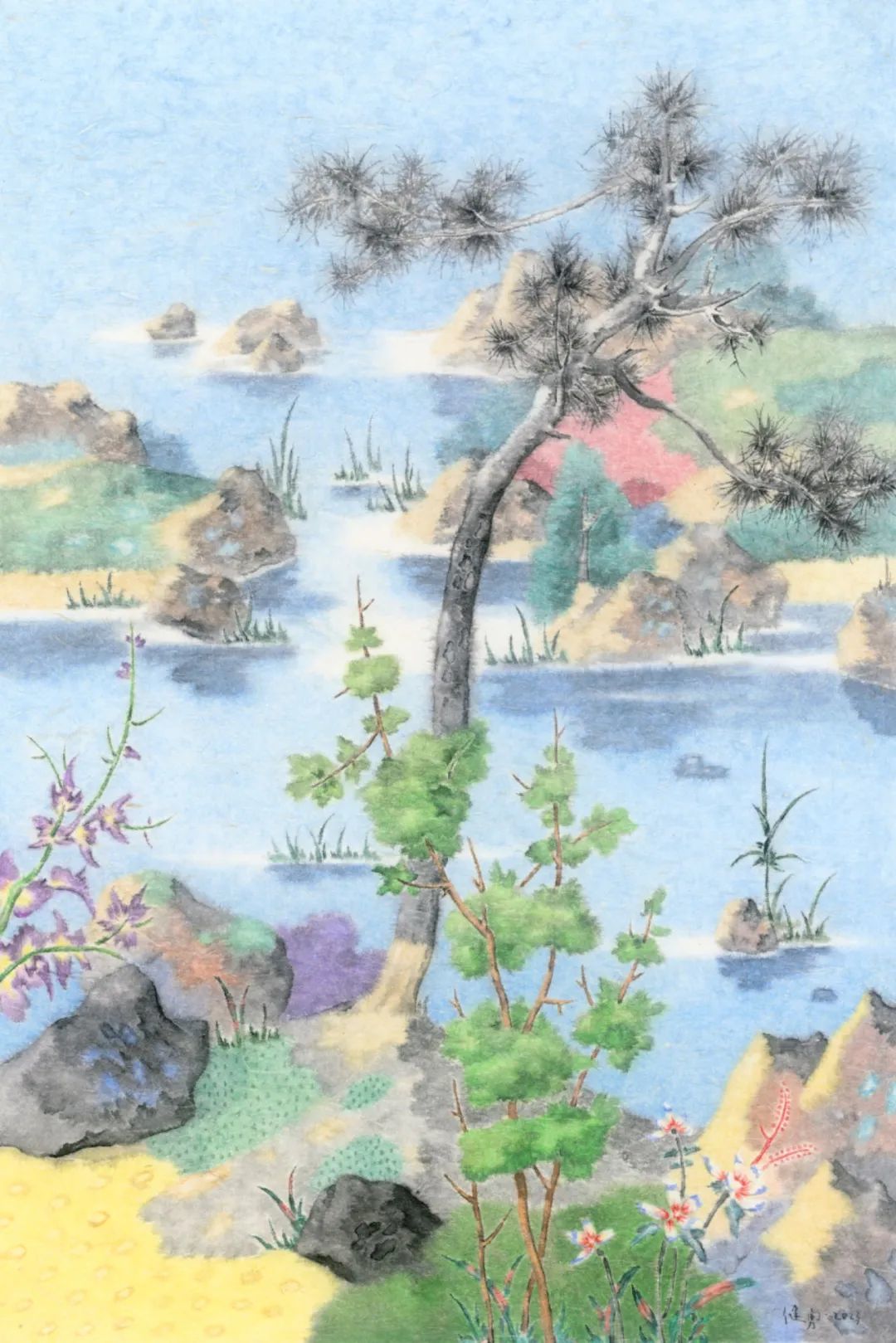

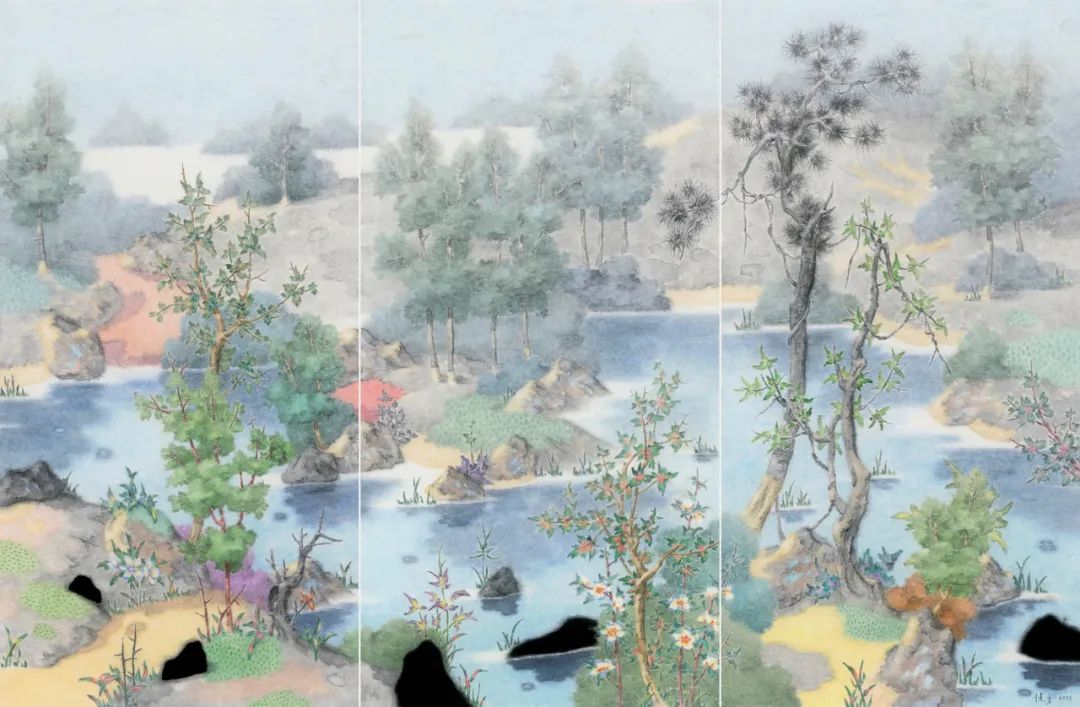

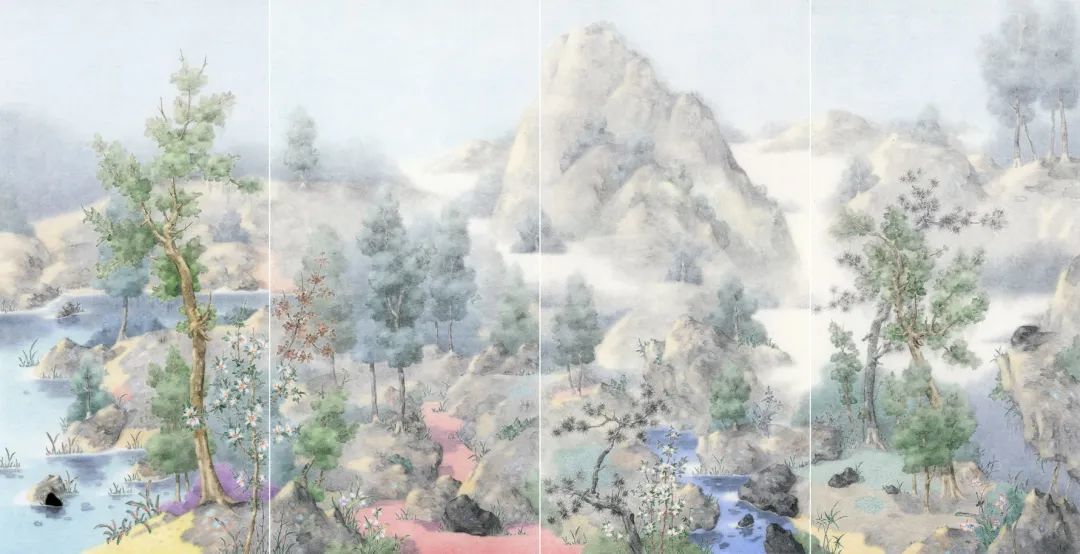

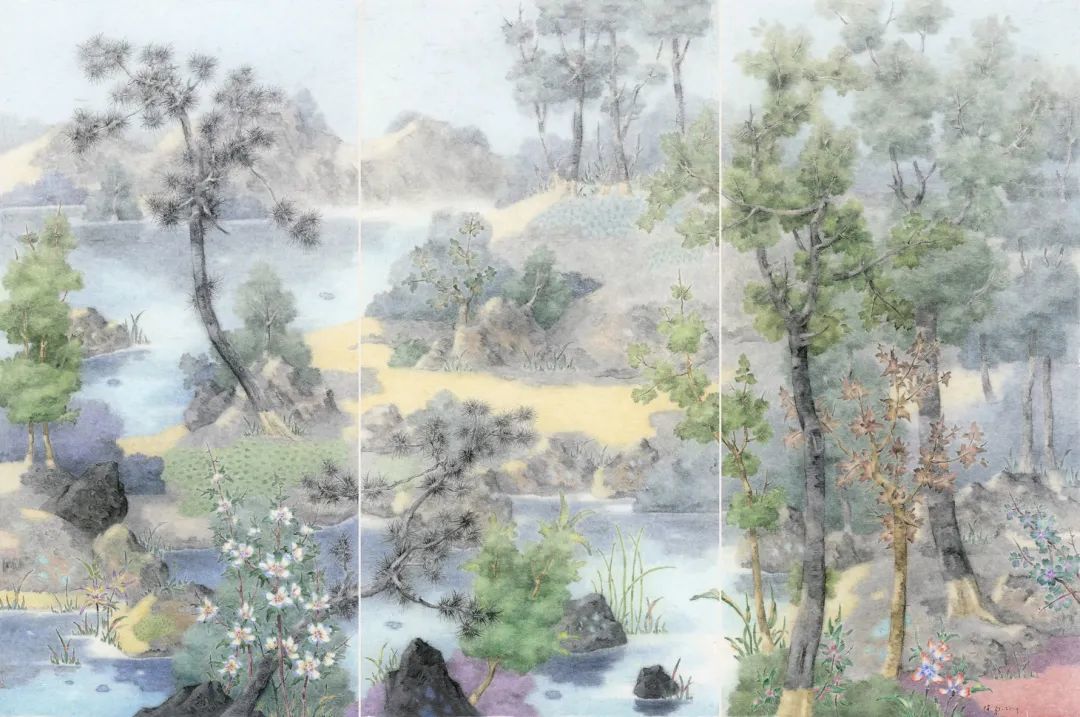

当我们把目光从那些引人注目的前景雕塑转向背景中的风景时,可以轻易地发现两者之间存在着一些相似的特征。在曾健勇的水墨风景画中,空间和时间貌似被统一在同一个背景之内,和前景的雕塑相分离。然而,在细致的观察后,我们不难发现,通过不同植被的分割,中国传统山水画的散点透视被有机地融入其中。时间与空间的不同片段通过蒙太奇手法被剪辑在一起。在曾健勇的风景画作中,观者随着画面的展开,仿佛置身于一场折子戏之中,一幕幕场景松散而连续地展开,同时又能隐含在那统一的大背景之中。

▲ 《诸野之横》,2022,纸本水墨,52x130cm

▲ 《水调歌·孤云》,2022,纸本设色,180x140cm

▲ 《诸野·隔水》,2023,纸本设色,120x80cm

散点透视的表现手法与西方“独幕剧”中常见的焦点透视的舞台背景截然不同。焦点透视通常侧重于一个固定的视角,呈现单向时空,这与古典西方戏剧理论中的“三一律”(Classical unities或Three unities)一致。作为一种戏剧结构的原则,它要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性。尽管三一律作为艺术准则不同于作为戏种的“独幕剧”,但其二者在某些方面表现出相似性,例如均从单一视角展现,叙事内容统一,以及观众的欣赏位置是外在的。与之相反,中国的散点透视法则以一种更加开放和包容的方式,将多时空场景共融一画。山水绘画不再是从一个视角投射的客观自然,而是被赋予新生命的多重空间,仿佛是自由地生长、互相地融合的有机体。曾健勇将它们比喻为园林中一个连着一个的围合空间。视觉的游走就如同是对一个个空间的开启和激活。

▲ 《诸野·过雨》,2023,纸本设色,144x219cm

▲ 《水调歌·清远》,2023,纸本设色,180x140cm

这一对两种不同透视的跨文化交织,并非仅仅是简单的拼凑或模仿,而是基于艺术家对不同文化和艺术史的深刻理解与洞察。他巧妙地利用前景中的植被,尤其是树木,对构图进行分割,将原本统一的焦点透视撕裂开来,同时又以一种克制的方式,赋予被隔离的各个空间以一定的独立性。这种处理手法使得观众在初次观看时,很难察觉其中的奥妙,仿佛所有空间既相互连接又似乎断裂,既统一又分裂。

▲ 《诸野之峰》,2023,纸本设色,280x544cm

▲ 《诸野·空翠》,2024,纸本设色,180x270cm

这种独特而复杂的空间视觉体验,并不仅仅出现在中国传统的山水画中,尤其是在宋、元时期的绘画中,它也时常出现在那些尚未完全掌握焦点透视技术的初代文艺复兴大师的壁画中。在保罗·乌切洛(Paolo Uccello)、安杰利科修士(Fra Angelico)、皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,以及乔万尼·贝利尼(Giovanni Bellini)等人的作品中,人们可以看到这种类似的处理手法。他们作品中的空间之所以对当代观众具有强烈的吸引力,是因为其未被统一的多空间焦点透视,微妙地挑战了当今过于单一的摄影视觉习惯。

▲ 《圣罗马诺之战》,保罗·乌切洛,1435–1460,杨树上核桃油和亚麻籽油蛋彩画。这是保罗-乌切洛在1440年代绘制的三幅大型战斗场景画之一;其它两幅现存于巴黎卢浮宫(Louvre)和佛罗伦萨乌菲兹博物馆 (Uffizi)。

▲ 《天使报喜》,安杰利科修士,约 1440–1445 年,佛罗伦萨圣马可修道院

▲ 《复活》,皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡,约1465年,民间博物馆,圣塞波尔克罗

除此之外,正如我们在其纸雕作品中所见,曾健勇不仅在其水墨画作中融合了宋、元山水与文艺复兴初期的风景画,其作品还保留了他早期绘画中童话插图式的色彩和表现手法。曾健勇巧妙地将古代与现代、中国与西方、精英文化与大众文化中的多种图像元素进行有机融合与重构,使得具备艺术史知识的观众能够体验到一种独特且多重的智性愉悦。

▲ 《古道》,2024,纸本设色,120x80cm

▲ 《诸野·行处》,2023,纸本设色,120x80cm

在曾健勇的“折子戏 | One-act play”展览中,在这一场作为隐喻的“折子戏”与“独幕剧”的跨文化对话中,我们不仅体验到了艺术跨越时空的魅力,也见证了艺术家对人类“共通情感”的深刻探索。在曾健勇的创作生涯中,他不仅仅局限于艺术门类的绘画和雕塑,还尝试将不同的艺术形式进行融合和交叉,同时把观众也纳入其中,使其剧场化。他的单幅或单件作品就如同舞台道具,可以被按照不同的情境任意组合,创作出无限的故事。

▲ 《南畔洲》,2024,纸浆水墨,120x80cm

▲ 曾健勇个展“折子戏 | One-act play”展览现场

人类是一种痴迷于故事的动物,人自我生存的意义也取决于其为自己构造的故事,而艺术则是对世间一切故事的形象化表达。在曾健勇的作品中,一个个被塑造的人物、一场场被描绘的背景都最后汇集在一起,生产出无数个相似而又互异的戏剧。这些戏剧既是艺术家对现实的反映和思考,也是他对人类共同情感的表达,或者用瓦尔堡的话来说,在跨文化、跨地域和跨时代中以直观的方式探索“激情程式”。我们在欣赏这些作品时,不仅是在观赏,更是在参与一场跨越时空的情感与思想的戏剧。观众们有机会重新体验那些我们共同所知道和所经历的,从而在昏暗的记忆沼泽中找回那些被遗忘的故事和情感。

“

关于艺术家

曾健勇,1971年出生于广东澄海,毕业于华侨大学中国画专业和中央美术学院版画助教进修班。他专注于水墨创作,以及探索水墨在空间展开的可能性,曾在北京、上海、广州、纽约、东京、中国香港、中国台北等各地举办个展。

“

关于策展人

姜俊,出生于1982年,独立策展人,艺术批评家,同济大学建筑与城市规划学院博士后,曾毕业于德国明斯特艺术学院,后获得中国美术学院艺术学博士学位。他专注于公共艺术研究,以及当代艺术和城市治理的跨界融合研究。姜俊是“化作通变:第七届广州三年展”(2022-2023)、“时间引力——2023成都双年展”、第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆“美美与共:集”(2024)联合策展人。

展览信息

(撰文/姜俊 编辑/张姝简 责编/dbk )