魏美玲(章静绘)

魏美玲(Emily Wilcox)是美国威廉玛丽大学现代语言与文学系中国研究教授,2024年古根海姆奖获得者。她于2018年出版的《革命的身体》书写了二十世纪三十年代至今的中国舞发展史,这是第一本基于一手史料写成的关于中华人民共和国剧场舞蹈历史的英文著作,获得了2019年美国舞蹈学会德拉·托雷·布鲁诺奖(de la Torre Bueno Prize)。去年,该书的中译本由复旦大学出版社出版。最近,在北京访学的魏美玲接受了《上海书评》的专访,分享了她对中国当代舞蹈史上诸多问题的看法。

《革命的身体:重新认识现当代中国舞蹈文化》,[美]魏美玲著,李红梅译,复旦大学出版社,2023年6月出版,290页,98.00元

您用“革命的身体”(Revolutionary Bodies)来命名您讨论中国当代舞蹈历史的著作,能谈谈标题里“革命”和“身体”的关系吗?为什么“身体”是复数的?

魏美玲:这本书主要讨论的历史阶段是从1940年代初延安发起的文化运动开始,到1949年之后的社会主义国家建设时期。在这段可以用“革命”来命名的时期,左翼政治理念成为了统御整个社会的观念形态。我感兴趣的是,为什么在这时会出现一种非常重视本民族文化认同的舞蹈现象?在民族国家的全球传播过程中,社会主义国家的民族文化建设更强调平等的政治,不论是阶级、性别,还是族裔意义上的平等,更强调群众和民间属性,同时也对以西方为中心的资本主义秩序和冷战格局提出批判。这些政治议程是如何体现在舞蹈的身体表达上的?或者说,身体在追求民族形式时,革命的理念如何提供了一个文化脉络?这就是《革命的身体》想要考察的核心问题。

这本书所写历史的下限一直延续到本世纪初。我认为,对中国当代舞蹈的历史而言,“革命”并没有在八十年代终结,其影响持续至今。我想提醒人们,我们现在跳的、大家通常认为属于“传统”文化的中国舞种,实际上是“革命”的产物。可以说,正是因为革命的发生,它才会存在,其背后蕴含着非常积极的政治理念。由此,我也想打破西方读者长期以来对社会主义文化的刻板印象。

“身体”之所以用复数形式,是因为我想强调中国当代舞蹈的多元性。多元既指它涉及不同的地域、民族,也指在中国舞内部有中国古典舞和中国民族民间舞两个分支,还指不同观点和路线的论争,比如中国舞和芭蕾舞的争论、戴爱莲和吴晓邦的分歧。其实,每个时代都有不同的身体可以代表革命文化和民族文化,新的革命的身体会不断地浮出历史地表。

国庆大游行中的《荷花舞》,载《人民画报》1955年第十期。

《荷花舞》在加拿大、哥伦比亚、古巴和委内瑞拉巡演,载1960年的中国艺术团表演节目单。

您用来界定中国舞流派的三个核心理念(commitments)——“动觉民族主义”(kinesthetic nationalism)、“民族与区域包容性”(ethnic and spatial inclusiveness)、“动态传承”(dynamic inheritance)——突出了这一舞种与民族国家的联系。然而,您也强调中国舞起源的国际性,您说“少数民族、外国流民、不讲汉语和非中国背景的人”为早期中国舞的形成与创立做出了重要贡献,您介绍的五位“中国舞创始人”——戴爱莲、吴晓邦、康巴尔汗、梁伦、崔承喜“都有重要的海外经历”。您怎么看这里民族主义和世界主义之间的关系?

魏美玲:这些被我视为中国舞创始人的舞者,虽然都有跨国背景,但我觉得大都不能被简单归为世界主义者(cosmopolitans)。戴爱莲小时候生活在当时的英国殖民地特立尼达,十五岁时搬到伦敦,她后来的观点和立场正源于她作为离散(diasporic)主体,在西方文化中被边缘化的经历。由于亲身经历过蕴含在芭蕾舞和西方现代舞文化中的种族等级体制,戴爱莲对这些舞蹈形式持批判态度。正因为如此,她能够设想出的中国舞蹈的未来,不是以西方舞蹈形式为基石,而是寻求使用新的动作语汇和审美观念来表现自己。可以说,以戴爱莲为代表的中国民族舞蹈出现的一个基础,恰恰是对某种版本的世界主义的批判。康巴尔汗出生于喀什,曾在苏联学习舞蹈,有跨文化背景,但显然她也不是世界主义的。

舞蹈《嘉戎酒会》中的戴爱莲,载《艺文画报》1947年第五期。

我觉得在所有这些人里,吴晓邦可能比较符合通常意义上的世界主义者的形象。他早年希望将西方剧场舞蹈引入中国,认为中国旧剧中的舞蹈遗产不适应于现在的社会,需要创造符合当代生活节奏的新兴舞踊。但吴晓邦后来的态度也发生了变化,他赞赏1950年首演的六幕歌舞剧《乘风破浪解放海南》“因地制宜”,对中国戏曲和其他地方表演元素加以改编。总的来说,中国舞的创始人们最终都认识到所谓普世主义文化的局限,转而更加重视自身的民族和文化符号。他们认为,中国现有的舞蹈现象是有价值的、值得发展的。尽管中国舞如今与民族认同密切相关,其历史却是跨国界、跨文化的,这些跨文化因素最终导致了它对民族性的拥抱。对于这些历史的追溯,有助于我们打破过去以民族国家为单位的研究方法。

《送葬曲》中的吴晓邦,载《时代》1935年第六期。

《乘风破浪解放海南》,载《人民画报》1950年第六期。

马楠在她2023年出版的《言之不足:现代舞蹈与跨国主义在中国》(When Words Are Inadequate: Modern Dance and Transnationalism in China)一书中,试图用“现代中国舞蹈”这一术语来统称二十世纪在中国发展起来的中国舞、芭蕾舞和现代舞,以强调这些流派间边界的模糊性。按照她的说法,您将“现代舞视为有别于中国舞,且与之竞争的舞蹈类型”,她则将“现代舞在中国的发展作为(现代)中国舞起源的一部分”。她认为,您的书呈现的是“各种异质的源头和流派共同促成了一个具有包容性、凝聚性(coherent)、可塑性的‘中国舞’民族身份”,她则要“借助现代舞的视角,关注中国舞中的冲突”。您会怎么回应她的说法?您为什么要坚持中国舞与现代舞的区分?

马楠著《言之不足:现代舞蹈与跨国主义在中国》

魏美玲:我觉得马楠和我的差别不见得有那么大,至少在许多基本事实的判定上,我们是相当一致的。我也指出戴爱莲、崔承喜、梁伦、吴晓邦有现代舞的背景和基础,但他们后来又建立了其他的舞蹈体系,我倾向于将他们的个人背景和他们后来创建的舞种视为两个独立的方面。我和马楠都认为,中国舞是建立在跨国的文化交流的基础上的,就此而言,中国舞和现代舞在历史上有交叉,只不过我认为,后来诞生的中国古典舞和中国民族民间舞,与现代舞走的是不一样的道路。除了身体的动作和语汇不一样外,审美追求、创作理念,甚至对舞蹈本身的认识也很不同。现代舞预设了一个普遍的人的身体,不分民族、国界、文化,都是同一个“自然法则”,吴晓邦早年心心念念的便是这样的“自然”。而中国舞强调的是多元的身体,对于不同的文化,有不同的身体表达方式。马楠可能认为现代舞和中国舞之间的界限并不那么分明,这是我们的分歧所在,她感兴趣的是中国舞中那些暧昧不清的部分。其实我也会强调中国舞内部总有不同的声音,它不是铁板一块的(monolithic)。但不可否认的是,如今在中国,现代舞和中国舞的课程、团体、编排——也就是建制——都是分开的,它们被视为两个不同的舞蹈方向。我们可以看到许多跳现代舞的演员学过中国舞,但他们会明确说自己现在参演的作品是现代舞。我认为这种区分是必要的。

《革命的身体》已用不少笔墨讨论“十七年”时期中外舞蹈交流的情况,比如中国舞者参加世界青年联欢节的舞蹈比赛,比如中国歌舞团创作国际题材作品。此书出版后,您又发表了两篇可算作“亚际(Inter-Asia)舞蹈研究”的论文:《“表演”万隆:中国与印度、印度尼西亚和缅甸的舞蹈外交(1953-1962)》(2019)、《1950年代的中日文化外交:松山芭蕾舞团〈白毛女〉的创作与接受》(Sino-Japanese Cultural Diplomacy in the 1950s: The Making and Reception of the Matsuyama Ballet’s The White-Haired Girl, 2023)。“亚际”为什么会成为您当下关注的重点?您如何看待彼时中国舞者扮演其他民族角色的现象?

1955年印度文化代表团访问中国期间,表演卡塔卡利舞的印度舞蹈家克里希纳·库蒂教授中国舞者学习印度舞蹈。

魏美玲:“亚际”是我一直在思考的问题。当我们从事跨文化研究,尤其讨论中国舞蹈的跨文化现象时,通常会将中国与西方对比,而忽略了中国与其他亚洲国家之间的交流。去西方中心论是贯穿我所有舞蹈研究的一条主线,因此我会对万隆会议、亚非拉运动等现象特别感兴趣。“亚际”是一个与“亚洲”相对的概念,后者更像是一个带有殖民色彩的话语和历史建构,“亚际”则聚焦于亚洲国家之间,以及亚洲行动者与具有相似历史命运的行动者之间的“相互参照”(inter-referential)关系。我认为“亚际”的视角体现了研究方法上的万隆精神,即在做跨文化研究时,不要总把西方放在中心位置,或者认为必须与西方对话。当然,帝国主义和殖民主义深刻影响了亚洲,许多艺术在跨国流动中不可避免要涉及西方,但我们不能因此忽视亚洲内部的跨文化现象。例如,吴晓邦是在东京学习德国现代舞的,日本在这一过程中成为了中西之间的中介。我起初对崔承喜的跨国经历比较感兴趣,后来发现了许多记录中国与印度、印度尼西亚、缅甸开展舞蹈交流的照片、节目单、期刊、校志、舞者传记,便写了《表演万隆》这篇文章。去年,我和一位韩国学者合作编了一本文集《流动的亚际:舞蹈作为方法》(Inter-Asia in Motion: Dance as Method),也是围绕这个主题。

魏美玲等主编《流动的亚际:舞蹈作为方法》

崔承喜表演长鼓舞,巴黎依瑞斯摄影棚摄。

我想,二十世纪舞蹈史的中心不一定非要在美国纽约。人们常说二十世纪的舞蹈史就是现代舞的历史,主角就是美国的伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan)、玛莎·葛兰姆(Martha Graham)等人。当然在美国这样讲是可以理解的,但为什么其他国家也要以纽约为尊?我们可以尝试以亚非拉和社会主义国家为中心重写二十世纪的舞蹈史。我计划中的下一本书《表演团结》(Performing Solidarities: Dancing the World in Mao’s China, 1949–1976)便准备从舞蹈的角度考察社会主义中国与国际社会的交往,以及这些交往与国际主义、冷战政治、亚非主义、第三世界、后殖民主义等观念的关系。这里有很多非常值得挖掘的故事,包括松山芭蕾舞团1955年在日本首演芭蕾舞剧《白毛女》。我想今天的人们会感到意外,《白毛女》最早的芭蕾舞改编竟出现在资本主义阵营。松山芭蕾舞团许多参与这次编创的艺术家,包括松山树子本人,都有留苏、访苏的经历。比如《白毛女》的导演土方与志曾是日共党员和日本新剧运动的领导者,当日本警方在三十年代禁演无产阶级戏剧后,他便流亡到苏联,战后回到祖国的他,把莫斯科艺术剧院的剧目引入了日本的舞台。可以说,苏联成了对彼时中日关系影响颇深的重要的第三者。这样的故事能让我们打破冷战时期的两个半球概念,认识到二者并非泾渭分明。

1958年3月到4月,日本松山芭蕾舞团访华巡演。

一些人会刻板地认为改革开放前的中国是封闭、孤立的,我研究的另一个初衷是挑战这样的看法。特别是在“十七年”时期,中国的跨国文化交流其实相当丰富。日本、朝鲜、南亚和东南亚、拉美、欧洲、非洲、中东的舞团多次访华,中国的舞者也会出国巡演,表演亚非拉的舞蹈,东方歌舞团在1962年就是为此而成立的。五六十年代的许多舞蹈交流项目,让中国舞者在相对真实的环境中学习邻国舞蹈,而不是通过其他更容易导致夸张与刻板模仿的方式来学习。学演结合,打动了邻国观众,也改变了中国舞者的文化偏见。这便是基于相互学习而非自我表现的舞蹈外交。

1961年,中国舞蹈家张均和赵世忠在缅甸表演缅甸古典双人舞。

此外,当时在中国也有不少表现美国民权运动、越南战争、刚果危机等国际事件的作品上演,通过舞蹈想象中国之外的世界。比如解放军总政歌舞团1964年的《怒火在燃烧》就是讲述美国种族歧视的小型舞剧,它把中国的军旅舞蹈、非洲移民舞蹈与种族模仿融为一体,寓意是支持非裔美国人的民权运动。剧中一个三K党的白人警官在欺负一个黑人男孩,之后又爆发了多种族抗议群体与三K党的激战。诚然,舞蹈演员把身体和脸涂得黝黑,是典型的民族扮演行为,这在西方的文化挪用、跨种族代言理论中,通常被视为充满偏见之举。然而《怒火在燃烧》的政治立场非常明确,就是力图把黑人塑造成世界革命的先锋。因此,我们不能一概而论。甚至可以说,这类作品颠覆了文化挪用的传统价值观,提供了使民族扮演成为表达尊重和理解的媒介的可能性。

《怒火在燃烧》片段,来自八一电影制片厂 1964 年拍摄的纪录片《旭日东升》。

就中国当代舞蹈史上的女性形象而言,您似乎更偏爱“大跃进”时期的民族舞剧,如广州部队战士歌舞团的《五朵红云》和上海实验歌剧院的《小刀会》里的塑造,认为它们在这方面要优于六七十年代或八十年代以后的作品。为什么呢?

魏美玲:这里也有和其他学者对话的意图。女性表达的问题在舞蹈、电影、文学等不同媒介中都非常突出。但我发现西方的中国舞蹈研究对女性的讨论大都集中于芭蕾这一类型,大家最了解的是《红色娘子军》和《白毛女》的女性塑造。我认为在中国当代舞蹈史上,有更积极、更进步的女性形象。在“十七年”的民族舞剧中,女性角色完全按照民族形式的表达方式来创作,这些人物更加有趣且复杂。

比如《五朵红云》的剧情与舞蹈非但没有抹杀生育及其与女性、家庭和爱情的联系,反而强调了正是这些体验使女性主人公柯英成长为革命英雄。剧情把柯英的女性主观意识而非缺陷作为其潜在革命行动的出发点,强调了她的性别身份与革命动因之间的一致性。《五朵红云》里的舂米舞更为黎族妇女提供了多面形象:她们不再是婀娜多姿的少女民族美人,或强健开朗的理想化村妇,而是实实在在会流汗、会疲倦、会痛苦的现实中的女性。《小刀会》里周秀英的人物塑造,也没有囿于六七十年代芭蕾舞剧里常见的两种女性模式:要么是需要男性拯救的受害者,要么是革命行为仅限于传统女性范围内的英雄。周秀英从头至尾都是一位有胆识与智慧的领袖,在许多场合能力不输甚至超过男性领导者。《小刀会》在编舞上对“刀马旦”表演模式的全新阐释,让女性人物进入新的社会空间和角色,但仍不失女人的本色。

1957年8月首演的第一部大型民族舞剧《宝莲灯》。图中居中者为三圣母的扮演者、赵丹的女儿赵青,载《人民画报》1962 年第五期。

《五朵红云》中的王珊及舞团成员,载《五朵红云:四幕七场舞剧》,上海文艺出版社,1963年。

《小刀会》中的舒巧及舞团成员,载《人民画报》1960年第十六期。

这些作品中的女性形象不同于后来的“铁姑娘”。就此而言,我认为在很大程度上忽视了社会性别差异的“铁姑娘”,并不能完全代表中国社会主义女性人物的塑造。而在八十年代以来的舞蹈叙事中,女性角色在早期民族舞剧已经被打开的可能性范围反而缩小了,对女性的保守处理方式再度盛行起来,她们有时会成为被男性渴望、保护或交换的对象。

中国舞和芭蕾舞的关系,或者说路线之争,是贯穿《革命的身体》前四章的一条关键线索:从戴爱莲的早年经历,到五十年代对《和平鸽》芭蕾元素的批评,以及随后二元学科体制的确立,再到革命芭蕾舞剧的十年盛世,芭蕾始终在场。对于芭蕾舞处境变好,直至在六七十年代取代中国舞的支配地位,您认为有冷战外交方面的原因,也有被压抑者复返的原因。您怎么看从无产阶级占领高级文化,或者刘柳在《足尖上的意志》里所说的“芭蕾舞中国化”的角度,对那个年代的芭蕾舞剧的辩护?

刘柳著《足尖上的意志:芭蕾舞剧〈红色娘子军〉的表演实践与当代言说(1964-2014)》

魏美玲:我还是想回到普遍性与特殊性的关系的角度来谈这个问题。在写这本书的过程中,我经历了多次修改,现在的版本已经是一个妥协后的结果。其中一个原因是,很多人不停地在表达这样一种观点:芭蕾舞是精英文化,是普世形式。我非常反对这个观点。我觉得芭蕾舞是一种特殊的欧洲文化形式,把它放在一个普遍的、同化一切的位置上,是非常西方中心主义的,就类似于说英语是高级语言,所有人应该都说英语。芭蕾舞不能代表一切,就像管弦乐不能代替民乐,油画不能代替山水画。六七十年代,芭蕾舞获得了主导地位,而我始终认为,其时真正的革命理念已有式微之势,这便是表现之一。尽管当时很多方面都显得非常激进,但在文化上,我们未必不能看到保守的面相。因此我不认为这个阶段一定就是革命文化的高峰。在“十七年”时期,不同的民族、性别的政治得到了非常积极的表达,而此后,至少在舞蹈领域,这股能量变弱了。就好像用芭蕾舞这种世界通用语来表现自己便已足够,而不用再特别花心思强调民族审美了。总之,如果一种解释预设了芭蕾是世界上最美、最经典、最科学的舞种,我是不能接受的。八十年代,现代舞进入中国,一部分人说它代表了自由、自然的身体,臣服于这一霸权舞种,视其为西方普世文明的代表,也是类似的逻辑。

《红色娘子军》,载《人民画报》1965 年第五期。

您强调八十年代的中国舞蹈界延续了早期——主要是“十七年”时期——社会主义舞蹈传统。尽管在体制、人员、教学法、动作形式上确有连续性,但理念和内容层面的断裂难道不是更突出的吗?以学院派民间舞为例,是不是它就成了主要关注技法(virtuosity)、带有精英性质的舞种?

魏美玲:虽然人们通常认为八十年代是一个崭新的时期,但它还是继承了许多之前时代的遗产。八十年代初,舞蹈界不少看似新鲜的变化,实际上都是向“十七年”的舞蹈文化的回归。当然,后来的中国古典舞和民族民间舞的“身体”,与八十年代前的“身体”,是有所不同的,尤其是激进政治元素淡化了。然而对民族形式的追求,以及过去的创作方式依然延续,舞蹈语汇本身也具有惯性。在新时期名声大噪的许多作品中的元素,如敦煌舞和孔雀舞,都是早已开始发展的舞蹈形式。我在书里只是想分析什么是延续下来的,什么是被放弃的。

《飞天》,载《中国民间舞蹈图片选集》,上海人民美术出版社,1957年。

学院派民间舞在结构上当然是精英的,这就是一种来自专业舞蹈学校的舞蹈现象。但是我觉得,还要考虑它的审美对象的来源。审美会传达价值观,民间舞预设了民间文化是有价值的,是应该被学习和继承的。因此,尽管它是由精英结构生产出来的,但其价值观和文化想象并不完全是精英的。正因为有民间舞的建制,民间艺人会被邀请到北京舞蹈学院的课堂,学生们会去边远地区采风,关注当地文化,许多资源会往特定方向倾斜,最终使民间文化得到尊重和扶持。从这个角度看,它是有打破区隔的意义的。何况舞台表演的舞蹈与纯粹的民间舞蹈本就不同,它必定脱离了原本的节庆、庙会、仪式语境。

您在书里说,杨丽萍1986年的独舞成名作《雀之灵》的灵感,可追溯到1956年刀美兰出演的《召树屯与南吾罗腊》等作品。您在最近发表的《共鸣之象:杨丽萍与当代中国民间舞的变迁》(An Image that Resonates: Yang Liping and the Evolution of Contemporary Chinese Folk Dance, 2024)一文中又指出,她也受到了西方和当时流行的舞蹈美学的影响。杨丽萍后来在商业上也获得了成功,您怎么看她?她的创作是不是多少带有一些内部东方主义的意味?

魏美玲:杨丽萍有自己的风格和审美,她创造了一种新的民族民间舞形式,也吸引了新一代的观众。她通过不断更新修订,保持了传统民间形式,也就是傣族孔雀舞的活力,使她的舞蹈在植根于民间素材的同时,能够给人以新鲜感。杨丽萍作品的视觉美学是她成功的关键,她的服装设计不仅反映了每个时期的流行趋势,还推动了新的潮流和风格,使她成为舞蹈界及其他领域的品味标准。

《雀之灵》中的杨丽萍,1997年。

《召树屯与南吾罗腊》中的刀美兰及舞团成员,载《舞蹈丛刊》1957年第一期。

毋庸置疑,杨丽萍早已不单纯是一个舞者或舞蹈编导,她更是一个文化偶像、一种社会现象。然而和我们之前讨论的学院派民族民间舞的情况很类似,杨丽萍也利用她的个人魅力、舞台表达和广阔的想象力,把大家的注意力吸引到了边缘的云南和云南少数民族的舞蹈,并且用她的资源培养和扶持了一批原生态的艺人。她的舞蹈突出了一种原始、神秘的氛围,这当然在八十年代前的作品里是没有的,但我认为这和欧洲的东方主义很不一样。因为她强调原始性是为了表达对生命的崇拜,而不是要改造它,给予它文明。相反,她认为这种原始性是高傲的、美的,我们应该回到它那里,向它学习。这有点像八十年代的寻根文学。我想,归根结底还是一个价值观的问题。虽然在面貌上与东方主义相似,但目的和动机是不一样的,内容也是不一样的,最后的结果更是南辕北辙。

您在《北京的太空步:迈克尔·杰克逊、霹雳舞与中国嘻哈的起源》(Moonwalking in Beijing:Michael Jackson, Piliwu, and the Origins of Chinese Hip-Hop, 2022)这篇文章里说,八十年代的霹雳舞热潮是中国第一场本土化的嘻哈文化运动,与其时勃兴的走穴经济息息相关。而八十年代中国古典舞的发展方向之一则是超越戏曲的动作语汇,诉诸更古老的历史:敦煌舞登场了。您认为当时在霹雳舞与中国舞之间是否存在达尔文主义的竞争关系?前者有没有替代后者曾经的结构性位置?

《摇滚青年》(1988)剧照,居中者为陶金。

魏美玲:敦煌舞蹈在八十年代初就已经非常有影响力了,而霹雳舞则是八十年代末的流行舞蹈现象,和舞台化艺术有很大不同。当然,舞者们可能会面临冲突,需要做出选择。当时,一大批舞蹈演员的日常工作是在体制内的舞台上表演中国古典舞或民族民间舞,但他们在业余时间却热衷于跳霹雳舞。“霹雳舞王子”“中国的迈克尔·杰克逊”陶金和他的好友张平都是中国古典舞系毕业的。从个人的角度来看,在时间分配、社会角色,甚至是身体训练上,他们确实都会遇到冲突。这些中国舞出身的舞者被一种新的流行文化吸引,这种文化为他们提供了一个窗口,可以表达反叛、越轨、进取的理念,也给了他们一个谋生的好机会,扩大了他们在社会上的影响力。这是中国在一个特殊历史阶段出现的有趣现象,与美国的情形非常不一样。在美国,跳街舞的人大多不是从专业舞蹈学校毕业的。但霹雳舞并没有取代中国舞。我觉得它可能为当时的中国舞创作注入了一些新的精神。比如,我认为杨丽萍孔雀舞手臂动作的灵感之一就是霹雳舞,尽管她对源于后者的臂波运动技术进行了个人诠释,改造了其美学特质。

《革命的身体》最后考察了北京舞蹈编导、1972年出生的张云峰在2002到2014年间首演的一系列实验性作品。您认为张云峰的作品在什么意义上还是中国舞?不能把它们归为现代舞吗?就此而言,我们该如何理解中国舞的“动态传承”?中国舞的边界在哪?

魏美玲:张云峰的作品极大地挑战了人们对中国古典舞的传统认识,但却被古典舞圈子接受了。从这个简单的层面来看,尽管我们也可以从其他角度分析解释他的作品,但既然古典舞圈子认可了,把它们归为古典舞,并且参演的舞者也都是古典舞出身,那我们可以说,他客观上就是一个古典舞的编导。张云峰本人和中国舞圈也都是这么认为的。

张云峰确实对中国古典舞的传统语汇作了非常多的创新,但我不会说这是现代舞。我认为这些是属于他自己的新的表达方式,它们来自他舞蹈教室里的实验,来自他与舞者沟通和碰撞后迸发出的新的火花。张云峰的创作理念和现代舞不同,他的大部分作品是有人物和文化符号的,虽然可能没有统一的情节,舞台布景简单而写意,因而它们并非现实主义的,但我觉得他仍然在追求一种中国文化的表达。他的很多作品有深厚的文学基础,比如早期的《棋王》《胭脂扣》以古典舞形式诠释现当代文学作品,反思今昔关系,后期的《肥唐瘦宋》以诗词为出发点,进一步反思过去在今天的作用。这种文化思考就是中国舞和现代舞之间一个非常大的区别:中国舞表现的不是个体的人,而是对中国文化问题的追问,反之,现代舞的舞台上展示的则是所谓没有文化符号的人。

《胭脂扣》中的刘岩,2002年。

《肥唐瘦宋》中的张云峰与其他演员

我们在演绎张云峰作品的演员的身体律动中,可以看到许多古典舞成分被选择性使用,但在古典舞的基础上,他们总能带来一种新的呈现,这正是吸引人的地方。这些作品是古典舞,又不全是古典舞,激发我们重新思考古典舞是什么。我认为,古典舞不仅是一套身体动作的语汇,更是一种创作理念,追求一种独特的气韵。限定中国舞的不是在一些想象的原始形式或受保护的形式中保留多少传统表演手法,而是对一系列动态资源的处理与运用。张云峰在动作语汇上的创新,始终是为营造审美意象、烘托意境服务的,继而传递出他对过去在现代体验中的作用的思考。就此而言,他已迫近中国舞的根本问题:让地方表演文化跨越过去与现在的距离,给未来一个有意义的交代。

对于近年广受关注的舞剧《永不消逝的电波》,您说您第一次观看时,没有特别与之共情,但第二次再看,却深受感动。能谈谈您态度变化的原因吗?

舞剧《永不消逝的电波》

魏美玲:我第一次看的时候,印象最深的是其中的女性群舞《渔光曲》。我的第一反应是,她们身着旗袍,似乎与那个时代地下党的身份有些冲突,这好像是九十年代上海怀旧美学的遗迹。但这次再看,这种感觉就淡化了许多。我注意到这个片段其实只占全剧的百分之十。我有意识地去寻找舞剧中的其他形象,发现这部剧从头到尾其实一直在强调地下党里有不同形象的人。它的重点还是在地下党的牺牲、对死者的纪念,让我们认识到为信仰献身之人的生命的价值。《渔光曲》只是一个很美的片段,在剧中有它的作用,否则如果整部剧都围绕死亡展开,可能就显得太沉重了。或许是因为它上过春晚,我们有期待,会先入为主地更加关注。总之,当我看第二遍的时候,这部舞剧真正打动了我。

您书里分析的很多舞蹈当年都被拍成电影,您怎么看舞蹈和电影的关系?您今年参与主编了一本名为“教授来自中华人民共和国的电影”(Teaching Film from the People's Republic of China)的文集,能介绍一下这本书吗?您认为舞蹈的传播媒介从电影转向电视选秀节目、手机短视频,会对中国舞产生什么影响?

魏美玲:电影和舞蹈的关系非常密切,它是记录舞蹈的重要媒介。我经常会分析电影所记录的舞蹈,有时也会通过电影情节了解舞蹈在特定历史社会语境中的内涵,比如我在讨论霹雳舞的文章里就仔细考察了《摇滚青年》这部电影。中国电影中的舞蹈十分丰富,我考虑过将来专门写一本书来探讨这个话题。很多时候,舞台上的舞蹈要拍成电影,动作形式会发生改变。

魏美玲等主编《教授来自中华人民共和国的电影》

《教电影》的三位编者都是共和国文化的研究者,之所以编这本书,源于一个我们都遇到过的非常现实、具体的问题:怎么在北美或其他英语世界的本科课堂里教授1949年之后中国大陆的电影。我们邀请了许多学科的学者,从人类学、传播学、民族音乐学、电影、历史、文学、语言学、社会学、戏剧学到城市地理学,一起参与对话,讨论哪些电影能揭示或掩盖中国历史和社会的哪些方面,以及如何让学生通过研究共和国时期的电影,转向对历史意识、媒体再现等更大议题的思考。我们的一个基本观点是,要让学生充分意识到,电影是艺术,是想象,而不是反映真实中国社会的镜子。另外,在课上讨论五六十年代的中国时,我们会提醒学生,不能毫无保留地接受九十年代的电影如《活着》《霸王别姬》传递的信息,我们更提倡直接去看被讨论的时代生产的电影。我们希望学生逐渐获得一种批判性的眼光,重新审视他们习以为常的知识。

电视选秀和短视频作为新的平台,在我们这个时代改变了中国舞的审美,培养了年轻的观众群体。我在书里举了新疆维吾尔族舞蹈家古丽米娜在浙江卫视的舞蹈节目《中国好舞蹈》中获年度总冠军的例子。古丽米娜虽然保留了康巴尔汗等前辈新疆舞蹈家确立的表演传统和动作语汇,但她的动作处理比康巴尔汗幅度更大、速度更快,动作更利落也更具爆发力,非常适合当代电视表演的节奏,也符合现场观众的审美需求。就目前的情况看,我觉得这些平台不会取代剧院观赏,在很多时候只是后者的延伸,它们反而让更多人走进了剧场。

2014年《中国好舞蹈》中表演塔吉克族舞蹈的古丽米娜·麦麦提。

康巴尔汗率西北民族文工团在北京巡演,载《人民画报》1950 年第五期。

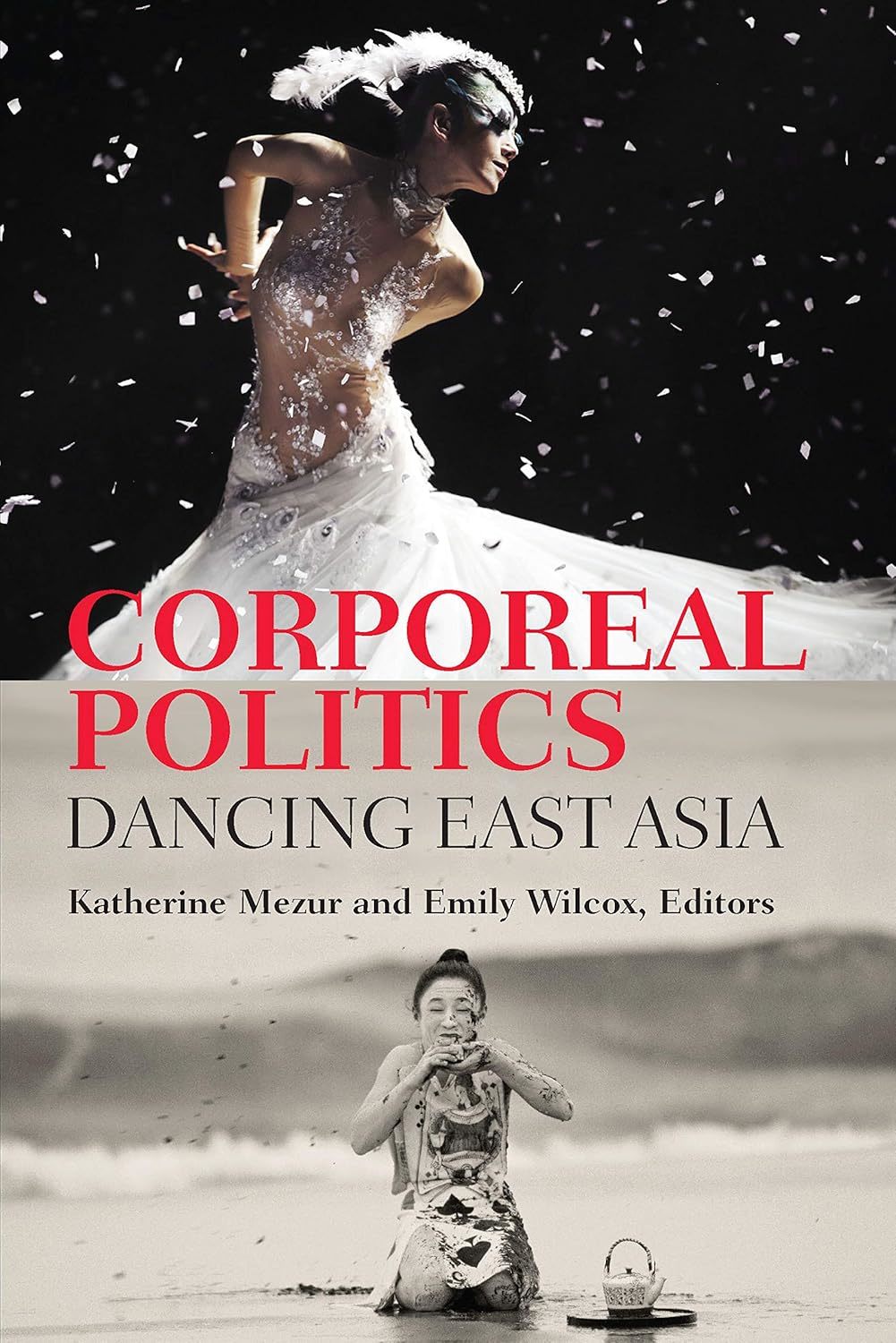

《革命的身体》的主要写法是围绕经典作品展开案例分析,您也会引入一些当时评论者的反应,您觉得舞蹈研究有没有可能涉及二流的、草根的舞者,或是普通观众的接受?您在《形体的政治:舞动东亚》(Corporeal Politics:Dancing East Asia, 2020)这本文集的导言里,提出了“批判的(critical)东亚舞蹈研究”的说法,对您而言,何谓“批判”?

魏美玲等主编《形体的政治:舞动东亚》

魏美玲:在剧场表演之外,中国舞在这个时代还与一系列社会场所与活动相关联:主题公园和旅游景点的商业表演、广场舞、中小学兴趣班、企业宴会、法会道场、婚丧嫁娶、节庆表演,等等。《革命的身体》基本没有涉及这些场所,而是将重点限定在剧场,关注舞蹈院校和舞团中的艺术家活动。这是因为我认为,我讨论中国舞的第一本书应该突出专业的舞蹈作品,把中国舞作为一种艺术来探讨,以便将中国舞放在与世界上其他剧场舞蹈流派平等对话的位置上。人们研究芭蕾、现代舞、印度舞时都会首先谈专业性和艺术性,对中国舞也应如此。我这本书想讲的就是中国舞专业形成的故事。书里引用了大量当时的舞蹈评论,但要研究历史上普通观众的接受情况确实很难,如果将来能找到相关材料,允许我们做这样的研究当然很好。其实,我也有限地涉及了舞蹈的传播和普及,介绍了一些当时的舞蹈手册。

中央实验歌剧院舞蹈队在训练,载《人民画报》1953 年第八期。

中国文化研究在美国的学术分工中属于区域研究(Area Studies),作为这个意义上的区域研究者,我认为区域研究能够激发出一种批判性思维。在一些人看来,区域研究是冷战时期的产物,注定是要服从美国的帝国霸业的。诚然,每个学科都有其历史和背景:人类学曾经为殖民主义服务,舞蹈学刚创立的时候是为现代舞在美国的建设服务的,区域研究过去为冷战服务,发挥向西方政策制定者建言献策的功能。但这些学科都没有停留在那个阶段,它们的面貌在八十年代都已焕然一新。就区域研究而言,在七十年代,有一批反对越战的年轻学者直接发出了批判美国政策的声音。这表明区域研究是有自我反思能力的,我称这种形成了反思意识的学科为“批判的”。另一方面,关于舞蹈学,西方一直有一种潜在的成见:西方舞蹈适合用历史学和文本分析的方法来研究,而非西方舞蹈适合用人类学的民族志方法来研究。这导致了西方舞蹈研究和非西方舞蹈研究的失衡,事实上,这三种方法都可以用于任何地区的舞蹈研究。我的工作就致力于打破这种不合理的分工,促成舞蹈学与区域研究的跨学科合作。我非常赞成大卫·赞顿(David Szanton)的观点:区域研究可以是去西方中心论的,可以将西方人文社会科学的解释去自然化。我期待“批判的东亚舞蹈研究”纠正舞蹈学中长期存在的西方中心主义。