“可能”和“比如”,是和七堇年将近三小时的聊天里,她最常说出的词,分别是171次,135次。拿来作为对她本人的注脚也刚好合衬:一个善用喻体的,敏于感知的,思路发散的,而又时常摆荡在确定性之外的形象。

七堇年保持写作快20年了,拥有她的“那一代读者”,也因为出道于著名的新概念,活跃于彼时盛名如潮的柯艾(知道这个名字的朋友们想必也都年纪不小了)而身负很难抹去的标签:一个难以取悦母亲的文艺少女,一个优秀却自卑的才华小孩,青春,伤痛,又美又烈的文字。

写作处女作《大地之灯》时,七堇年17岁,并没去过西藏。在那个摘得文学奖的藏地故事里,她写,“卡桑,愿我们的一生是朵永开不败的莲花。”

随后是最为人所知的随笔集《被窝是青春的坟墓》,十几年过去,里面的字句仍然高频出现在朋友圈、微博广场、小红书或签名档里:“要有最朴素的生活,和最遥远的梦想。”

七堇年的读者在长大,她本人也是,双方都默契地把那个靡丽的开场称为青春文学。今年十月她就将满37岁,出版了自己的第12本书《横断浪途》,早已养成不看评论不谈好坏的习惯。如果说年少成名的那些书写更多是受困的小兽回敬樊笼的爆发力,随之而来的那些则是一场对于世界的漫长招架。老对手,新马甲,相似的起式:意义、自我、价值认同、自由还有活法,诸如此类的吧。

她把新书的扉页简介改掉了:1986年生,作家 / 热爱黄昏,山野 / 喜欢走小路,绕远路。

01 可能,比如

用七堇年自己的话来说,最近十年过得正常、普通。我们很容易就会忘记,当年写出百万销量的作品时,她还不过是个刚进校园的大学生。在香港念完硕士后,她以应届毕业生的身份回来,在高校找了份工作,成了行政单位领导们口中的“小赵”。

选择当小赵的过程很自然,“没上过班的作家也太脱离生活了”,当老师是听上去稳妥靠谱的职业,自己妈妈就是高校老师,此外还有个寒暑假兼顾写作。在端茶送水、处理文件和琐碎中熬过两年后,小赵发现自己天真了,她陷入现在年轻人的共有困惑里:找不到价值感和意义感,也没有乐趣可言。她往这堆燃烧的苦闷里再添一瓢油:本质上就不喜欢跟人打交道。断言落下那刻,她决定辞职不干了。

领导在她辞别时恍然大悟,原来小赵你是个作家啊!

日常里她极度隐匿自己写作者的身份,“像生活的间谍一样”。《大地之灯》出版之初,出版社寄来大概六十本样书,她为把它们藏在哪里不被母亲发现而大费脑筋;出去剪头发,理发师闲聊时问她做什么工作,她总是信口就来,“干销售的”或者“当老师的”;和一起玩滑翔伞的伞友们等风来时,大家聊起自己,有人是律师,有人做基金,轮到她时她难得松口一回,找了个和作家最有关联的职业,“做出版的”。同样操成都话的大哥脸上浮现出真诚的追问,“那你们现在橱板大概卖多少钱一米?”

回忆一下,估计是因为以前写小说时挺怕被问到,“那你写的是什么?”——解释与总结自己的怪圈;也挺回避去听见评价——打击式教育的遗留苦果;从没觉得自己有影响力或足够优秀——自我成就感的唤起极难……

这倒变相帮她解决了与公众关系的问题,人群聚集与否好像都不至于令她焦虑,打从开启这段注定途经更广天地的道路时,她就已经背对这个由人组成的世界了。

登山途中

不过也有特殊情况,她与最初那批读者们互为牵绊。她是她们度过安全依恋期时,能用文字说出心里那些缱绻酸涩和痛楚张力的人,是那个枕边的小七。而她们是她在年少时候得到陪伴和共鸣,给予她无限鼓励与宽容的“养成系读者们”,当时双方也许都没意识到,在纸页间一起长大,是件多么偶然而幸运的事。

在那些关于受压与冲破的表达退潮之后,内心投射已经无法撑满越来越大的世界,七堇年的写作在她自己眼里蹒跚地走向“真正的创作”。她尝试了许多,游记,散文,小说,杂文,一切都像一场伸向四方的折返跑,往外探索,再周期性回到熟悉的本垒,《灯下尘》写欧洲旅行的片段,敦刻尔克和博斯普鲁斯海峡寒风扑面,《平生欢》写大院儿厂矿子弟们的青春群像;最近几年甚至尝试过反乌托邦式的软科幻小说《无梦之境》,和最新这本踏进横断山系的非虚构散文《横断浪途》。自己回看,每部作品都像成熟和进步途中,形态各异的台阶,脉络并不光滑贯通,偶尔卡顿起伏,但始终在向前走。

七堇年在加拿大班夫国家公园晨跑

她留意老读者的反应,接收着有时说她“变了”,有时说“没变”的评价,并为之苦笑,“关于一个作者十年来变没变,正着听反着听,心情好不好时听着都是不同的意思。”说到她们时,七堇年一直重复,“我的读者们在长大。”

长大是件客观的事,在现实语境里,多少也是件好的事。度过那个因共振而敞开共情的阶段后,每个人走上各不相同的小径,没人原地停留,包括作家本人。而那里就此成了一则档案,和一道从过去传送,来衡量未来的关卡。

转型多少是艰难的,读者或许能接受文坛泰斗偶尔的马失前蹄,却极少能对纵贯自己生命线的今昔对比泰然处之。七堇年身上承载了许多人曾经薄弱的自我碎片,怎么去看待以及一再看待这个年少时注目过的人,多少也反映出怎么看待年少时的那个自己。

比如,每个自己都只是降生,随后的几十年走在人生的荒野,走不动就倒下,成为荒野的一部分。可能,并不存在什么成长的上坡路,也没有抵达不抵达,脚下和远方始终一片苍茫。而所谓的青春文学,是许多个自己被抛出庇护的洞穴前,一起围坐烤过的火,仅此而已。

02 自娱自乐也不错

七堇年如今住在家乡成都,她觉得这里很好,离山很近,“往西边走一两百公里,就已经是很棒的荒野了。”

不进山的日子,她的一天开启得比大多数人早,上午留给写作,下午是运动,晚上看书看电影,偶尔见见老朋友,生活时钟并没有被这座先因休闲而闻名全国,又因新型“卷都”而劝退青年的城市影响过多。活动范围就自己熟悉的那一小圈,朋友也是至少五六年起跳的老熟人,不爱抛头露面,不喜交际,大多数时候和自己待着,“学习跟自己更自然圆融地相处”。

如果描述到此为止,确实与我们脑海建构的作家形象完美贴合,但她偏不。七堇年违背她的“文字人格”之处,除了意外地很健谈,还有很好动。不是陆冲、桨板、飞盘这类新型城市运动,而是洞穴探险、攀冰、滑翔伞这类户外极限运动。

七堇年在攀冰

今年上半年,她因为攀冰而受伤,脚踝韧带撕裂,手术后坐了几个月轮椅。受伤没有激起自我保护和防御的机制,反而令她萌生出一股急迫,“著书立说八九十岁也能干,毕竟写作是一辈子的事情,但身体的自由度却会随时间而明显受限。我想趁着自己身体还行时多出去走走,体验更多、再多。”

这种挣得生活的掌控权后不虚度的紧迫感,从苦闷的15岁延续到独立的30岁,七堇年始终在自我要求下过一种有驱动、“有念想”的日子。年少时,许多人誊抄过她喜欢的作家黄碧云的句子“……如果有天我们湮没在人潮之中,庸碌一生,那是因为我们没有努力要活得丰盛。”

从前或许记住了“活得丰盛”,此时此刻,我们和“努力”对望着。

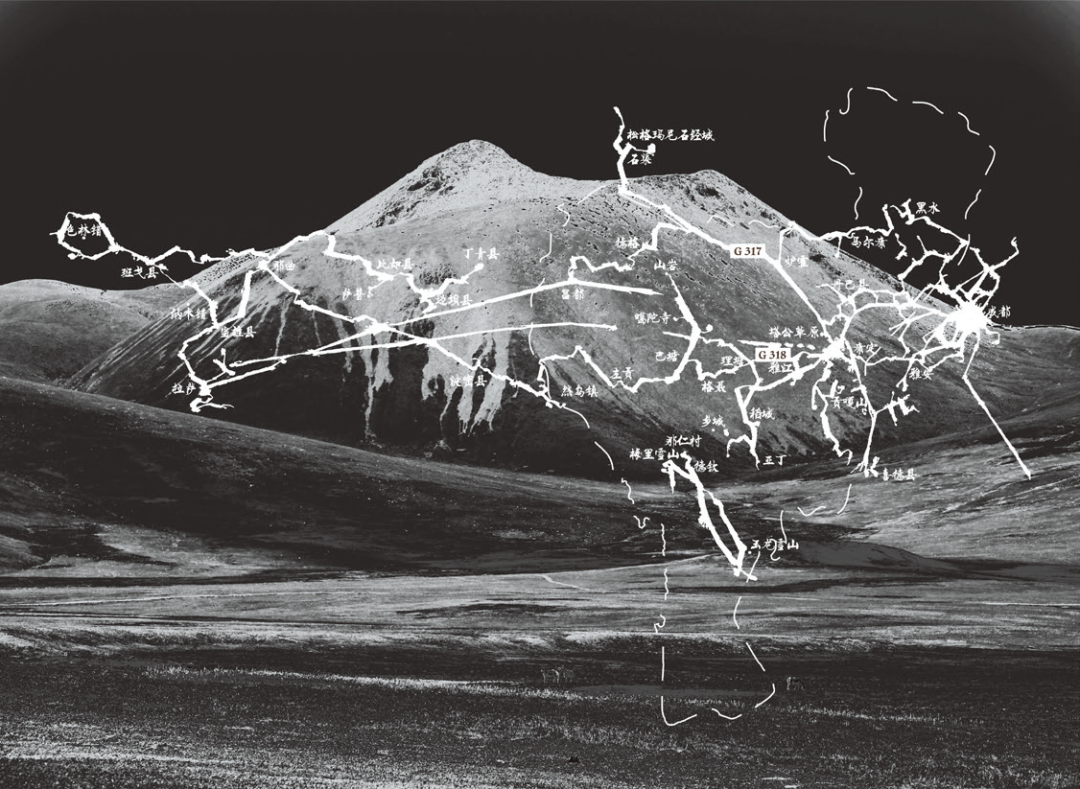

疫情几年无法出川,在家里实在坐不住的作家把心一横,一再去往近在眼前却从未深访过的横断山脉。这是一系列辐射状,反复地向山系深处探访,再反复折返休整,断续三年,她从地图上将这片板块挤压后留存的南北向褶皱刺穿。

七堇年的“横断山宇宙”

她的车上带着简易的食宿设备,和旅伴陈萧伊一起经历碎石盘山路的发卡弯,在语言不通的村落爆胎,在5588米的那玛峰上体验肠胃与心肺罢工,也见到牦牛群的奔驰,藏羚羊与金丝猴的轻盈,以及高山杜鹃的娇美。超出字符外的身心体验被重新粘回语言的蛛网上,旅行间隙,她开始写作这三年来反复进山的旅行,以及带给她的收获。

在寻找仁巴龙冰川的路上,她们沿着公路翻上德姆拉山,在山口遇见一场淋漓的雪。地势过于平坦,而大雪过于饱满。明亮、洁净、毫无保留,七堇年觉得,这场雪刺透了她,

冰川前

“茫茫雪原,磅礴似一部白色的歌剧,丝滑的咏叹调。天空亮得令人发盲,仿佛一面无边的银盾。旷阔的尽头,疑似能看到地平线微微弯曲。”

“尼采说,美是慢箭。”

伊朗一位女诗人芙洛格·法罗赫扎德的诗集里曾写,“我的爱人像大自然,直率,不可抗拒”。古往今来太多人痴迷自然,那个异质于城市空间的地方,人们用“返回”而非“去往”。一切不喜不悲,如其所是,万物沉静,关联幽微,自然没有心,却因自身存在本身而有万钧之力。

个人小小的掌控感,价值感和意义感都太虚了。在旷野的白里,七堇年觉得自己像羽毛一样,“在这个世界上,你又自由又渺小。那是一种安慰。”

在新书《横断浪途》中,她还提到在藏地噶陀寺的佛学院时,与少年白马多吉的一段对话。

“接下来你打算做什么呢?”

“什么做什么?”

“毕业后你去哪里?”

“不知道。”

“是会去其他的寺庙吗,还是会继续留下来深造?”

“不知道。”

“会去印度什么的吗?”

“不知道。”

“有很多僧人都会去印度什么的地方继续深造,你不想去吗?”

“我不知道啊。”

也许喜爱自然的人是在找寻自己身上业已丢失的自然性。自然的生灵一遍遍对天地重复着“我不知道,不知道啊”。

为了迎接大运会,成都市区新近落成了环城骑行绿道,一度成为热门话题。户外拥趸七堇年听说了,没去。“大家玩得很新,又玩得很拼,但同时其实又玩得很同质。”在连松弛感都成为一种指标,需要刻意去学习的城市生活里,她退出得很彻底,“连松弛都变成需要刻意学习的一种姿势,可能因为身处东亚文化就不是松弛的文化。”

在不知道该说幸运还是不幸的单薄狭隘的日常生活里,我们都在担任辛苦的玩家。

七堇年其实一直没有停下写小说,写得很慢,很隐蔽,低调地发表在严肃文学杂志上,“更多是种自娱自乐”。

她忽然问,你知道张惠妹和她的分身阿密特吗?

“阿密特是她给自己起的另外一个艺名,在那个身份下面,她会唱风格非常不同的歌曲,但是几乎没什么人知道。人总会在创作者身上投射某个人格,比如张惠妹被记住的就是那些情歌,但我也会因为阿密特的存在而更高看她一眼。即使是像她这样的大咖,想要突破标签也那么地难。”

“能有某个东西被人喜欢和记住已经是很幸运的了,余下那些关于自我探索的,别太看重结果,就当自娱自乐也不错。”

那玛峰下撤途中

03 一种摆荡

去年有个朋友对她说,小七其实你是一个让人相处起来很自在的人,你应该喜欢跟你自己相处才对。

这位时刻与自己内在的审视者对质的高敏感人在心底默默将这句话折了角。仔细想来,开始频繁进山的这三年,是她与自己相处最协调的三年,“我们的关系在慢慢变好”。早熟的果子脱落在秋天以前,带着永远泛青的小疤痕。早些时候,她在那道疤痕周边创作,写下一些无法靠近又无法断裂的爱情故事。现在爱写得极少了,不知道是不是年纪的缘故,她说,好像对人的那点事儿越来越提不起兴趣了。

她更喜欢“去人类中心主义”的作品,喜欢诺兰的《星际穿越》多过《奥本海默》,喜欢李安的《少年派的奇幻漂流》多过《喜宴》,最表面的原因,或许可以归结为“台词更少,意涵却更多”……

2018年她开始尝试洞穴探险,在那个彻底漆黑的空间里,人就像置身外太空,不开头灯的情况下,像宇宙里一粒全盲的尘埃。有的洞穴空间极大,能藏下一栋美术馆,有的又极其逼仄,仅容一人缩着肩膀爬过,有时还有地下暗河。自然环境丰富性的绝对压制令人放弃受控,一切回到最为原始的状态,全身心的警觉,极度兴奋又害怕,那是地面上生活时极少体验到的。

洞穴探险中

直到去年,她才第一次去到西藏。她确认了自己生活当中再也不能没有“进山”这部分。33岁生日那天,七堇年一人在318国道上露营过夜。帐篷扎在河边,离主路很远,她整个晚上睡不着。自己也不知道在害怕什么,但头一次深切体会到自己是个无助的动物,任何风吹草动都能调动本能般的警觉,那时她忽然摸到了自己身上的出厂开关,原来一个人身上藏有这么多原始与本能的默认设置,无论走了多远,都能经得起一再的测试。

以前的世界等同于人间,而走出那个洞穴后,一切已经不同。

她折返在真实的求生欲和求死欲的极致体验里,得以一次次确认自我,确认自己真实存在,辨认出那些生活里习以为常之物的不寻常,每次扎营登山几天后,一次热水澡,一双拖鞋和几颗烤土豆都让她感激涕零;也开始自我提醒那些无趣感并非真的无趣,怪异之物也不一定全是怪异。人有时嘈杂而庞大,有时静默又渺小。

上:达古冰川的心;下:石渠县长沙贡玛保护区的雌性藏羚

亚里士多德说,脱离城邦的人不是神就是野兽。她两者都不想当,她想做披着人皮的野生动物。于是她自在于这种摆荡。

她在《横断浪途》里虚构了一段关于“火空海”的传说故事:

很久以前,你曾独自旅行,登上山顶垭口,一片海子静卧云下,像面巨大的镜子。老向导用不太利索的汉语告诉你;“传说在火空海,到了月圆之夜,真正相爱的恋人牵着手,就可以在海子中看到他们的结局。”

“只有真正相爱的人才能看见?”

“噢呀。”

“那不是天下的恋人们都想来这里看看吗?”

“年轻人哪,你还不懂,不是每个人都有勇气去眺望那个结局的。传说有许多爱侣走到了湖边,有的退缩了,有的,因为过早看到了那个不好的结局,就真的分手了。”

你心想:“自我实现的预言……”

回到家时,恋人提出分手。你恳求他和你一起最后旅行一次,去火空海。

旅行并不顺利,你凭借记忆找路,路人却都很茫然,说这里没有什么火空海。

终于,在你的不放弃下,你们在一个月圆之夜再次到达那个可以看见预言的海子。你牵着恋人的手,却只在海子中看到了月亮的倒影,其余什么也没有。

你失望极了,自言自语:“所以我们已经没有真正相爱了,对吧。”

恋人沉默。

下山时,你们找到上次那位老牧民的家,帐内只有一位老奶奶在挤牛奶。说起火空海的事,老奶奶笑了,说“火空海啊,原本就不是湖的名字啊,它是一种藏族传统的纪年法,指的是从公元624年至1026年之间,那403年的时间啊。”

你这才回想起老牧民的话,“传说在火空海,到了月圆之夜,真正相爱的恋人牵着手,就可以在海子中看到他们的结局。”

那个能透过水面看到彼此未来的海子不是不存在,只是已然千年了。

“在回去的班车上,你与恋人肩并肩靠在一起,脸庞倒映在玻璃上,叠映于山原,目光看向远处。你们回不到火空海那个时代了,也不知道要去向哪里。你们将继续在尘世漂流,对此,月亮默默不言。”

《横断浪途》

作者:七堇年

出版社:新星出版社

出品方:新经典文化

出版年:2023-9