尽管陶孟和是傅斯年的师辈人物,且二人除了在中央研究院担任同一级别的所长外,还同为国民政府参政会参议员,傅却一直不把陶当长辈看待。究其原因颇为复杂,但有一点不可忽略,那就是当年陶孟和脱离北大后,是靠着筹建北平社会调查研究所另立山头起家的。后来中央研究院成立,也弄了一个社会学所,于是在南京的蔡元培、丁文江等人便感到在北平的陶孟和有争地盘、抢风头之意,蔡、丁与傅斯年等人便决定劝陶率部归降中央研究院,但陶死活不从。蔡元培、丁文江连同傅斯年见陶氏敬酒不吃,想吃罚酒,遂决计以武力征伐之。当时陶部的经费来源由中基会拨付,丁文江、傅斯年便采取断绝粮道之策,与中基会总干事任鸿隽串通一气,给予致命重创。陶孟和眼看所部要流落街头,万般无奈中,只好按蔡、丁、傅等人指出的路子,“放下武器,接受改编”。于是,陶孟和含泪将队伍由北平拉到南京,自此成了中央研究院下属的一个研究所。

出身水泊梁山之乡的傅斯年深知御人之道。当年大宋朝的众弟兄造反起事时,来自少华山的史进、朱武弟兄被以晁盖、宋江领导的梁山武装集团兼并改编后,在众势力平衡之下,兄弟排座次时史进被列入三十六天罡这一领导层,而朱武居为七十二地煞星之首。陶孟和率部接受改编后,按傅斯年的建议,其队伍按梁山的办法,没有遭到分割肢解,仍以原建制保留,只是为了与旧体制,也就是“少华山”山头有所区别,让各位被改编者认识到此处非彼处,须好自为之,原名称改换成中央研究院社会科学研究所。陶孟和以中央研究院 “第十一罡星”的身份出任高级领导层的所长一职,副所长也由陶的旧部担任,算是“地煞星”之一。

新的格局形成后,历史给予陶孟和一个可以立于不败之地的契机,那就是尽快招兵买马,培植自己的班底。由于陶孟和在北大任教多年,树大根深,具有一定的号召力,在此之前,原北平社会调查所的人员全部来自北大,但此时情形有所不同的是,作为“北大之父”兼中研院院长的蔡元培,对这所学府和学子的影响与号召力,自然是陶孟和辈不能望其项背的。于是,在并入中研院之后,陶氏改变了原来的战略战术,除从北大招收人员外,开始在清华、燕京、南开、武汉、复旦、中大(南京)等高校广泛撒网,招收毕业生进入自己主持的研究所,以这种特有的混血式的新生力量,为自己连同研究所本身在中研院的立足奠定基础。因陶孟和梦想一举坐大,在气势上首先压倒山中群雄的心理驱使,加之各大学的毕业生来势凶猛,陶孟和已无力选拔、延聘留学国外的“海龟”,直到抗战爆发前,陶氏所主持的研究人员与储备人员共50余众的研究所,只有梁方仲等4只“海龟”,其他均为党性色彩混杂的“土鳖”,且这仅有的4只“海龟”皆属于名声不大的小号型,相当于水泊梁山的朱武、陈达之流,压根无法与梁山英雄鲁智深、武松、杨志、曹正、施恩、张青、孙二娘等原二龙山派的学术“大鳄”如傅斯年、陈寅恪、赵元任、李济、梁思永、李方桂等武功盖世的特大型“海龟”相提并论,而傅、陈、梁等人又出身名门,非常看重家学渊源与本人在学界的身份地位,因而中研院其他所的人员,包括史语所的傅斯年、陈寅恪等人,戏称陶孟和的研究所为“土鳖”或“土包子”研究所,大有轻视之意。

尽管如此,陶孟和并不在乎别人的看法与称呼,依然按自己的处世哲学和行事方式,带领汤象龙、梁方仲等几员大将与一帮小喽啰,在属于自己的小山包上默默经营,并渐渐打拼出一方天地。

抗战军兴,陶部在一路流亡动荡中虽有些变化,但与其他几个相比,仍未见大的改观,欧风美雨一直沾不到自己身上,颇有风刮不透、水泼不进的顽石状加外来单干户的味道。在藏龙卧虎的“水泊梁山”族群中,这支队伍也只能是谨言慎行,如履薄冰,委曲求全地居于花和尚鲁智深、黑旋风李逵、矮脚虎王英,甚至一丈青扈三娘或母夜叉孙二娘等列位大哥大嫂之下了。

相反,最早入伙“水泊梁山”的傅斯年,自有一种先到为主,占山为王的霸气、骄气与傲气“三气”叠加之态势。正如时任《中央日报》主笔的程沧波所说:“我与孟真接触频繁,在中央研究院成立时,当时南京成贤街的中央研究院总办事处,蔡先生常常住在里面,我常去盘桓,和杨杏佛陪着蔡先生吃饭的机会更多。蔡先生是不吃饭的,在饭桌上,蔡先生席位上是一暖壶绍兴酒,大概是六两。蔡先生一个人独酌,我们陪他吃饭。蔡先生酒吃完,接着吃几块烤面包。孟真也常去吃饭,当时孟真见着人,总是昂起了头,有时仰天嘘几口气,就是在蔡先生旁也依然如此。”

当时程氏只看到对方鼻孔朝天、对天嘘气的霸王神态,可能还没领教傅斯年狂话连篇、目空一切的冲天豪气。据傅斯年自己坦白交代,国民党北伐成功之后,傅氏与几个同学在蔡元培家中吃饭,神情亢奋中,蔡元培与几人均喝了不少酒,傅斯年乘着酒兴,以梁山好汉的做派站在餐桌旁突然振臂狂呼道:待“我们国家整好了,不特要灭了日本小鬼,就是西洋鬼子,也要把他赶出苏彝士(苏伊士)运河以西,自北冰洋至南冰洋,除印度、波斯、土尔其(土耳其)以外,都要‘郡县之’……”此番张牙舞爪、不知天高地厚的大呼小叫,令微醺的蔡元培大为不快,蔡当场“声色俱厉”地呵斥道:“这除非你做大将!”(《傅斯年档案》)一句话如冷水泼头,傅斯年大骇,转头看看蔡元培盛怒的面色,顿时酒醒三分,遂不再吭气。——这个典故很形象地透出傅斯年性格中固有的嚣张与跋扈本色。

试想,傅氏胆敢在“北大之父”蔡元培身旁放肆一把,作为一个原北大教务长、现在与自己同一级别的研究所所长、国民政府参政员如陶孟和者,傅斯年又如何放在眼里?

除了这一客观的存在,更深层的症结还在于二人各自所持的政治思想、人生观等诸方面的分歧。

陶孟和在英国伦敦大学求学时,主要研究社会学,接受的是韦伯夫妇的理论体系。因当时的韦伯与萧伯纳等共同创立费边社,在英国从事所谓的社会改良主义运动,作为韦伯信徒的陶孟和,其思想多少也受到萧伯纳的影响。傅斯年在英国留学时,与韦伯夫妇和萧伯纳等辈曾有过接触,但傅对二人特别是萧伯纳本人颇为轻视,或者说大为反感。

傅在他的《我对萧伯纳的看法》一文中说道:萧伯纳“自己实在无多创造的思想,而是善于剽窃别人的思想”。他所剽窃最得力的人就是韦伯夫妇。而韦伯夫妇则是一对“社会主义的新官僚派,人道主义的色彩甚淡,效能的观念甚重,而谓人道主义者为幻想家”。傅在文章中还颇负气地指责道:“魏伯(按:即韦伯)夫妇晚年大大赞赏苏联,以为是一个新的文明。在东方的民族中,三个人都极其佩服日本,因为中国人‘乱哄哄’‘不会办事’(好个帝国主义的看法)!魏伯游中国后,说中国人是劣等民族,萧伯纳游日本,路过上海几有不屑上岸的样子。”最后,傅斯年对萧伯纳做出的总体结论是:“他在政治上,是看效能比人道更重的;在思想上,是剽窃大家;在文章上,是滑稽之雄;在戏剧上,是一人演说;在艺术上,是写报纸文字。”总之,在傅斯年眼里,萧伯纳是一个极其糟糕,一无是处的骗子、妄人加街头小混混式的丘八。

而陶孟和除接受了韦伯夫妇“社会调查”的思想并照章行动外,对苏联的一切人事大加赞赏。1924年1月24日,列宁去世,已从英国回到国内的陶孟和表示了深切的悼念。2月26日,联合李大钊、马叙伦、郁达夫、丁西林、沈尹默等47位教授致函北京政府外交总长顾维钧,要求政府与苏联恢复邦交。函中特别指出“苏俄以平民革命推倒帝制,……其显扬民治,实吾良友”云云。由于对苏联革命的赞成与崇敬,陶氏的政治思想逐渐偏左,并对中共的思想与做法表示同情和理解。

傅斯年与之相反,他对中共与苏联皆无好感,并公开表示反对。陶孟和早年曾对蒋介石本人和国民政府寄予厚望,并与蒋本人有过接触。按金岳霖晚年的说法,“从他的家庭着想,他是可以当蒋介石朝的大官的,可是他没有。我有一次在南京,疑心他要做南京的官了,因为他住的地方真是讲究得很。可等待了好久,他仍然没有做南京的大官,我疑心错了”。又说:“陶孟和的思想偏左,不是旧民主主义者,也不是共产党人。他的政治思想可能最近社会民主,但是也没有这方面的活动。”(《金岳霖的回忆与回忆金岳霖》)

金岳霖说的当是老实话,陶孟和不是一个刻意追求做党国大员的人,如果刻意要做,凭其与黄郛、钱昌照、沈怡的姻亲关系,应该大有希望。抗战期间,陶以无党派人员和自由知识分子的身份,出任国民政府参政会参议员,开始涉足政界。但随着对国民党及蒋家王朝认识的逐渐加深,他由失望渐渐产生反感。在李庄时期,国民党政府的腐败已呈不可遏止的糜烂状态,陶孟和引用原清华大学校长、时任农林部部长的周贻春的话对手下的同事说:“国民政府已经烂到核心了(Rotten to Core),就是说不可救药了。”面对这个“不可救药”的政府,有一些所谓社会名流,仍不知好歹地趋炎附势,竭力维护这个“核心”。为此,陶孟和以嘲讽的口气举例说:“这种人见到政治高层人物,屁股坐在椅子边边上,不管对方说什么,他只公鸡啄米似的不住点头,哈哟哈哟地连连称是,一副奴才之相,望之令人生恶。”可见这个时候的陶孟和,除了保持自己作为一个自由知识分子的大节,对国民党政府以及“核心”确是深恶痛绝,对蒋介石本人也不抱大的希望了。由于国民政府“核心”的腐烂,导致陶孟和在苦闷与痛苦中,最终走上了“弃暗投明”的人生之旅。

傅斯年则不同,他痛恨国民党政府的腐败,也看到和承认这个“核心”的腐烂,但只是“哀其不幸,怒其不争”“恨铁不成钢”式的痛恨,骨子里一直是忠诚不减,且有欲以一己之力扶大厦之倾的妄念。这一政治、思想观念的形成,除了傅斯年本人的特殊性格,还有一些复杂的社会原因相互影响而成。正如台北傅斯年研究专家王汎森所言:在那样的一个时代,要想成为一个学阀或学霸,必须有学术以外的网络和绵密的政府关系,同时还要与仅有的几个基金会如中基会、中英庚款委员会,保持密切关系。而傅斯年正好具备了这样的条件,无论是政府内部自由派大员还是基金会负责人兼党国大员朱家骅,或是亦师亦友的中基会主要负责人之一胡适,都与傅保持了非同寻常的友谊。在民间资源绝少的年代里,这是极为关键的一种关系。从傅斯年来往的书信以及在李庄时对梁家兄弟,连同林徽因的关照中即可见出,后来傅氏为陈寅恪治眼病向朱家骅与基金会请求款项也是如此。整个抗战时期,傅斯年为贫病交加的落魄知识分子向各方请求补助,成为他生活中很大的一项要务,被誉为“照顾知识分子的知识分子”。因了这种关系和缘由,王汎森得出的结论是:“这样的角色使得他在政治态度上不可能与国民党政府决裂,他对政治的不满与批评,驱使他连续轰走两位行政院长,但他只是‘御史’,而不是革命者。”

把自己当作“御史”的傅斯年,因其本身在政学两界非同寻常的人脉背景,以及傅氏本人独特强悍的处事方式和能力,最后得到了“老大”蒋介石的尊重。蒋的尊重又加重了傅斯年以整个身心拥护国民政府的因子,对国民党和政府核心特别是蒋介石本人,越发抱有真诚的希望与幻想,这也就是为什么傅斯年参政后,一直以“御史”角色频频出现并与当朝“皇亲国戚”孔祥熙、宋子文之辈较劲对垒的根由。傅当选国民政府参政员之后的一段时期,常在重庆的集会场合对党国大事发表“宏论”。据他的老友程沧波说,忽一日,傅论及当时国民政府五院院长。论孙科,说:“犹吾君之子也。”论于右老,乃是“老党人且是读书人”。论戴季陶,说:“阿弥陀佛。”论到孔祥熙,高声呈义愤状:“他凭哪一点?”

后来,傅斯年一直抓住孔祥熙、宋子文死死不放,蒋介石无可奈何,最后不得不把孔、宋分别从行政院长任上卸下来——当然,这是抗战胜利之后的事了。

既然傅氏对“老大”蒋介石和其操控的党国政府深以为然,且大有一荣俱荣、一损俱损之势,这就决定了他与陶孟和虽同住李庄一隅之地,却“鸡犬相闻”“老死不相往来”的政治宿命。只是没有想到,由于李约瑟的到来,二人暂时摒弃前嫌,两双手又握到了一起。

傅、陶两位学术巨头是以何等心境和缘由,在这样的时间和场合走到了一起,历史没有留下详细记录,只是后来林徽因在给费正清夫妇的信中透露了只言片语,信中称:“有人开玩笑说,梁思成成功地使平时有嫌隙的陶孟和博士与傅斯年博士在李约瑟的讲演会上当众握手言和,应当获诺贝尔和平奖。这件事因为在大庭广众下发生,更具戏剧效果。它刚好在李教授在中央博物院大礼堂作讲演之前那一刻发生的。据报道,许多人暗自为这件事鼓了掌。李济博士走上前去和梁思成握了手,并且私下说要授给思成诺贝尔和平奖。”林徽因在信中特别提及让费正清夫妇放心,并言“人类总的来说还是大有希望的”。最后又突如其来地插进一句:“这次和解的基本工作还得归功于某位人士。这位人士有拼命卷入别人是非的癖好,而且尽人皆知。”

林徽因所说的“某位人士”,随着当年在李庄的知情者一个个凋谢而难以查考。金岳霖晚年曾说过一句话:“陶孟和先生是我的老朋友,后来在四川李庄同我发生了矛盾,但是,那是个人之间的小事。”话到此处没有接着说下去,具体细节不得而知。或许,这个矛盾与林徽因提到的“某位人士”卷入金、陶或沈性仁之间的是非亦有关联,只是真相到底如何,尚不能确定,这个插曲或将成为一个永久悬案而无法破解了。

作者简介

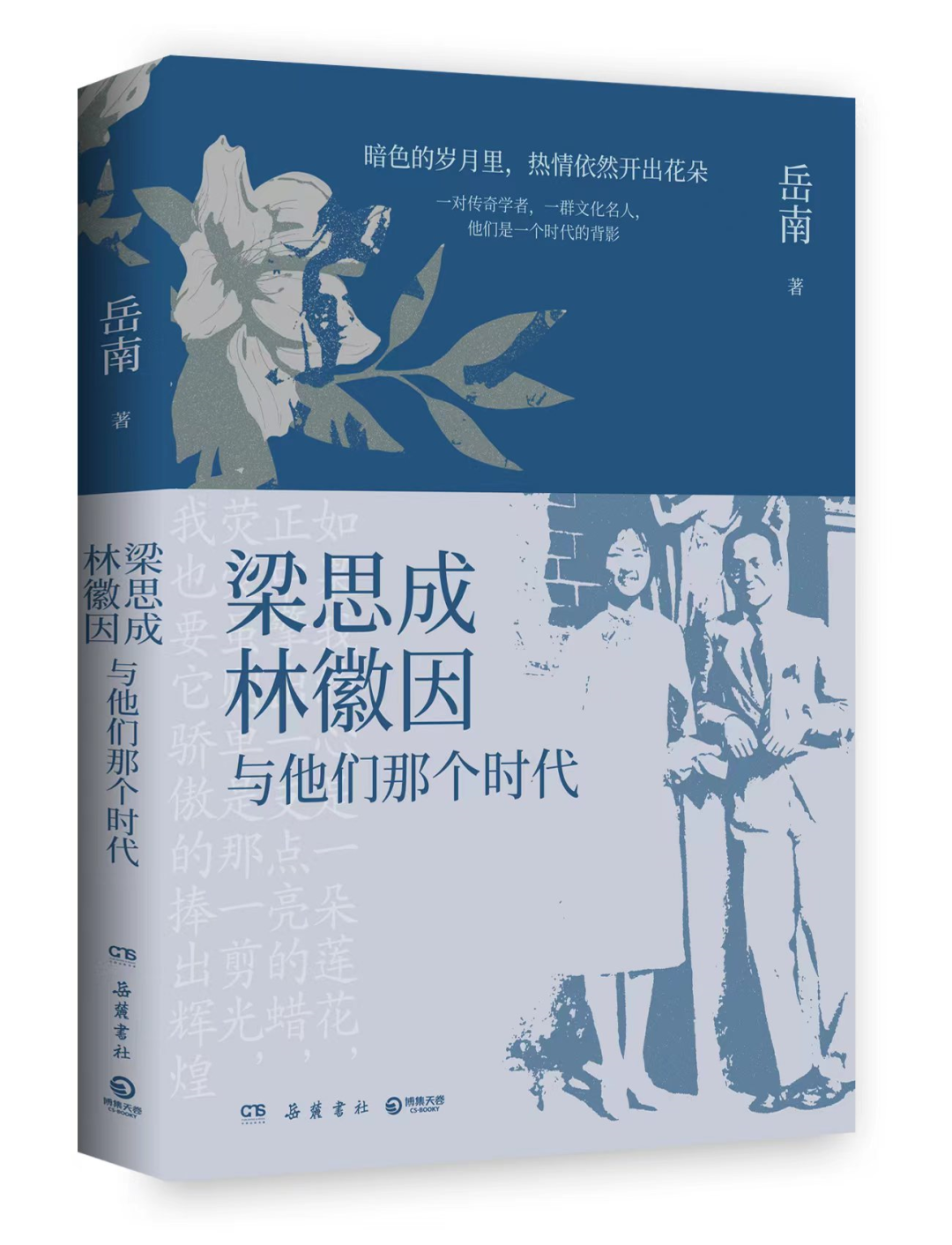

岳南,本名岳玉明,山东诸城人,1962年生,先后毕业于解放军艺术学院文学系、北京师范大学•鲁迅文学院研究生班。历任宣传干事、编辑、记者、台湾清华大学驻校作家等。著有《风雪定陵》《复活的军团》等考古纪实文学作品十二部,有英、日、韩、法、德文出版,多部作品海内外发行数百万册。另有《陈寅恪与傅斯年》《南渡北归》《大学与大师:清华校长梅贻琦传》等传记作品十余部,其中《南渡北归》三部曲在海内外引起轰动,《亚洲周刊》评其为2011年全球华文十大好书之冠,向世界展示了“全球华人的软实力,及不断向上的力量”。

内容简介

梁思成是20世纪享誉世界的建筑学大师,被誉为“中国现代建筑之父”,他的夫人林徽因是民国一代才女,建筑学家、诗人。

1937年夏,他们刚刚结束对山西五台山佛光寺的勘访,回归途中,震惊世界的“卢沟桥事变”爆发了。之后他们和一大批文化名人,如梅贻琦、李济、梁思永、金岳霖、傅斯年、陶孟和……从北平、南京等地流亡到长沙、昆明,在炮火硝烟中颠沛流离,后辗转到达四川李庄。在长年的贫病、匪患甚至死亡威胁之中,他们不离故国,守望相助,穷且弥坚,在各自的学术和教育领域取得了卓绝成就。梁思成、林徽因的学术巨著《中国建筑史》,就是在李庄艰苦的环境中完成的。

作品时间跨度从民国初年到20世纪80年代止,以翔实的史料,生动的文笔,再现了梁思成、林徽因以及身边朋友的生命历程,深入刻画了他们的鲜明个性和精神风骨。比如苦心孤诣的梁思成,一生都致力于守护中国古建筑;更令人动容的是,才华横溢的林徽因在困境中的坚忍和永不熄灭的热忱。作者还以当代视角多方求证,对林徽因与徐志摩、金岳霖的情感之谜,林徽因与冰心、凌叔华之间的是非情由,傅斯年与陶孟和、吴文藻等人的学术纷争等等,做了深入探究,使历史烟尘中的人与事再次真实鲜活地呈现,令人唏嘘感叹。

目录

《梁思成、林徽因与他们那个时代》

目录

第一章 乱世惊梦

五台山的神奇之旅 / 002

凄风苦雨别北平 / 012

李济的梁家缘 / 018

第二章 往事何堪哀

清华四大导师 / 026

开田野考古先河的李济 / 032

风声灯影里的梁家父子 / 034

八方风雨会羊城 / 042

梁思永踏上殷墟 / 049

第三章 流亡西南

长沙的救亡合唱 / 060

千里奔徙到昆明 / 070

跑警报的日子 / 077

死神过往中的短暂沉寂 / 081

第四章 雾中的印痕

滇川道上的流亡客 / 090

梅贻琦来到梁家 / 102

徐志摩叫板梁启超 / 111

梁思成、林徽因的人生抉择 / 118

第五章 林徽因的情感世界

冰心小说中的太太客厅 / 130

林徽因与冰心是朋友还是仇敌 / 137

徐志摩之死 / 144

第六章 往事俱没烟尘中

梁从诫:徐、林之间没有爱情 / 152

神秘的“八宝箱”之谜 / 157

林徽因与金岳霖的一世情缘 / 172

第七章 回首长安远

鸿雁在云鱼在水 / 184

林徽因床头上的飞机残片 / 188

苦难中的浅吟低唱 / 196

遂把他乡当故乡 / 203

第八章 落花风雨更伤春

梁思永的生命旅程 / 212

傅斯年对冰心的微词 / 219

血性男儿柔情女 / 229

第九章 岁月如歌

川康古迹考察团 / 240

李约瑟的李庄之行 / 248

一代名媛沈性仁 / 254

梁家的烤鸭 / 260

傅斯年与陶孟和之争 / 264

第十章 胜利前后

京都、奈良的恩人 / 272

狂欢的节日 / 279

颁布还都令 / 287

血色黄昏 / 291

第十一章 离愁正引千丝乱

归骨于田横之岛 / 306

群星陨落 / 322

梁思永之死 / 328

飞去的蝴蝶 / 337

最后的岁月 / 349

主要参考书目 / 359

新版后记 / 362