2020七彩云南®·秘境百马环滇超级马拉松

民族滇峰秀

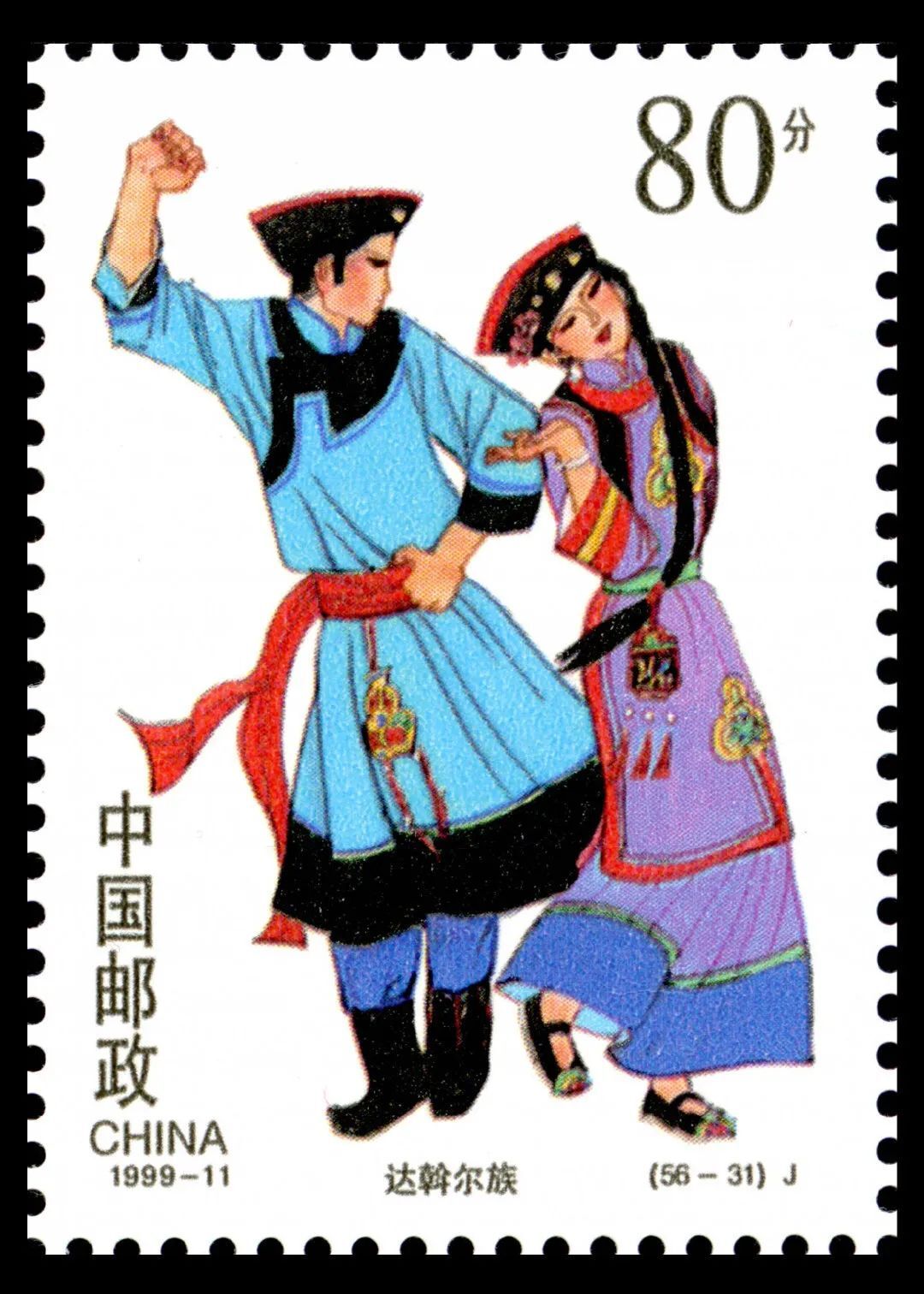

NO.5达斡尔族

用奔跑的方式,跑遍中国56个民族聚居地。在2020七彩云南®·秘境百马环滇超级马拉松即将开跑之际,用独特的视角,特邀全国56民族代表,以“民族滇峰秀”的方式,展示各民族特色、民族自信及精神风貌。同时,2020年,“56个民族共携手·健康中国行”系列全面健康跑也将正式启动,我们将携中国56个民族,为环滇跑者加油助威!今天为大家讲述的,是被称为“契丹人后裔”的达斡尔族。

△

【民族滇峰秀】

(感谢郭晨光及其队友)

达斡尔族是中国56个民族之一,主要分布于内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区、鄂温克族自治旗一带。

今天重读达斡尔人,就像读一本厚重的书。历史的长卷刻下了达斡尔族浓厚的民俗特色和民族风情。生生不息的达斡尔族文化如同波澜壮阔的江河水,浩浩荡荡,滚滚向前。

达斡尔族纹饰▼

现在让我们默默地随着思绪,追随着远古农耕、狩猎、捕鱼的劳作场面,哼着“扎恩达勒”,一起去揭示一个久远民族令人怦然心动的古老记忆。

歌舞:达斡尔族人性格豪放的象征

跳跃达斡尔人生命中的音符

达斡尔族是我国北方历史悠久的古老民族。达斡尔族人性格开朗豪放,讲礼仪,重感情,能歌善舞,多才多艺。在漫长的劳动和生活实践中,创作出许多具有本民族特色的音乐、歌曲和舞蹈,深受全国各族人民的喜爱,其中舞蹈成就尤为突出。

达斡尔族的舞蹈传统和艺术风格主要集中表现为罕伯舞(达语译之为“哈库麦”)和鲁日格勒舞,其舞蹈保存了旗袍、皮靴、坎肩,男子着毡帽,女子则用围巾或头饰为舞蹈装饰。

传统的达斡尔舞蹈分为两种:一种是“哈库麦”舞,另一种是“哈库麦勒”舞。“哈库麦”舞是直接呼号到打斗掀高潮为止。“哈库麦勒”舞必须是三段式:一是先对唱对舞,二是对呼号配舞,三是对呼号对打斗到激情绽放才能结束。这两种舞不管是哪一种,都能表现出达斡尔族人对美好生活的热爱,也体现出民族民间舞蹈的传承和延续。

达斡尔族舞蹈动作来源于生活,多是通过采集、狩猎、捕鱼以及生产生活过程的形象模仿。像划船、撒网、射箭、采黄花等动作都具有形象的模仿性,像梳头照镜子、提水、挑水等动作都属于写实的动作,是表现达斡尔族人生产生活的真实写照。达斡尔族舞蹈动作也有从动物的形象模仿来的,像“狮子咬逗”这个动作,都尽善尽美地表达出达斡尔人极强的模仿能力。

而鲁日格勒则是布特哈地区达斡尔人对民间舞蹈的称谓。鲁日格勒舞历史悠久,据史料记载,古代达斡尔在春意微透的夜里聚集在村头的草坪上,围绕熊熊燃烧的篝火手舞足蹈,你呼我唤,于劳动之余以舞蹈形式抒发心声,调整精神,消除疲劳。

由此可见,鲁日格勒与达斡尔族人民的生产、生活、习俗有着密切的关系。鲁日格勒是古老的民族民间舞蹈。在达斡尔族供奉的神灵霍列日巴尔肯汇集的17种神当中,就包括在布料上绘制的耶松挠克尔鬠尔西朗--耶松乌给尔脠尔格楞神像,意思是九个小伙子手舞,九个姑娘足蹈。

达斡尔族是一个能歌善舞的民族,鲁日格勒来源于达斡尔族的生产劳动与生活,因此,舞蹈中有采集、提水、捕鱼、飞翔、禽兽斗闹的内容及舞蹈形象。它以群舞的形式为主,多表现狩猎生活和劳动场面。

族源:神秘契丹人的后代

达斡尔族是个历史悠久的古老民族

在形成达斡尔族以前,春秋战国时期它曾是东胡、鲜卑诸部落的一部分。形成民族后直到今天,终于用了个族称,即元代以前用“契丹”,明代至今用了“达斡尔”。文献上对于达斡尔族先民——契丹的记载,始于东晋时期的公元378年。

契丹,像他们的文字那样神秘而遥远。契丹的本意是"镔铁",也就是坚固的意思。这是一个剽悍勇猛的民族。早在1400多年前,契丹作为一个中国北方民族就已经出现在《魏书》中。他们兵强马壮,骁勇善战。一位名叫耶律阿保机的部落首领统一了契丹各部,于公元916年建立了契丹国,947年改国号为大辽。大辽王朝最强盛时期,曾经雄霸中国半壁江山,疆域北到外兴安岭、贝加尔湖一线,东临库页岛,西跨阿尔泰山,南抵河北和山西北部,可谓气壮山河。

契丹王朝在中国北部持续存在了200多年,与宋朝形成南北对峙的格局。在此期间,中国中原地区通往西方的丝绸之路被阻断,以至亚欧大陆中西部国家误以为整个中国都在契丹的统治之下。于是,契丹成了全中国的代称。马可波罗在他的游记里第一次向西方介绍东方时,就以契丹来命名中国,时至今日,在斯拉夫语国家中,仍然称中国为“契丹”。在中国,几乎家喻户晓的《杨家将》,讲的就是1000年前,宋朝军队在杨家将率领下与强大的契丹军队激战沙场的故事。

然而,如此一个强大的民族,竟如同过眼烟云一般在天边的地平线上消失得无影无踪了。自明代以来,契丹人却销声匿迹了,时至今日,在中国56个民族中,却没有当年响当当的大契丹。就在人们寻找契丹人蛛丝马迹的时候,生活在大兴安岭、嫩江和呼伦贝尔草原交汇处的达斡尔人,引起了专家们的注意。

梅里斯:达斡尔族第一村▼

当地传说,几百年前,一支契丹军队来到这里修边堡,从此便定居下来。这支军队的首领叫萨吉尔迪汉,就是达斡尔的祖先。学者通过比较研究契丹族和达斡尔族的生产、生活、习俗、宗教、语言、历史,找到了大量证据表明,达斡尔人是继承契丹人传统最多的民族。

非遗:达斡尔族的芭比娃娃哈尼卡

达斡尔族独特的民间纸偶制作工艺

达斡尔族哈尼卡——玩具纸偶,是达斡尔族独特的民间纸偶制作工艺,也是达斡尔族小女孩喜爱的玩具,在达斡尔语中,意思是“眼仁”,是眼仁中的小人形之意。哈尼卡一般10到15厘米高,用剪纸的方式剪出形状,粘贴成人形,大小不一、小巧玲珑。它由剪纸的人物头形和圆锥形的人体组合而成,可以站立,有几厘米到20多厘米高。

先用一张白纸对折剪出对称的各种人物"哈尼卡"头形。头形剪出后,把它用浆糊贴在一根小细棍上。其身体部分是用红、黄、绿等各色彩纸做的圆锥形,把贴有剪纸头形的小细棍插进圆锥形身体的上部,"哈尼卡"便成形了。

再根据男女老幼不同的"哈尼卡",给它配上各种彩纸剪制出的长短衣袍、坎肩、马褂,在领口、大襟、下摆、袖口处,配贴各色装饰花边;还为男性“哈尼卡”戴上礼帽、腰带等。

"哈尼卡"多是由小姑娘玩,达斡尔族小姑娘每人都有十来个到几十个"哈尼卡"。玩"哈尼卡"时,可以一个人玩,但有几个人一起玩才更有意思。她们在炕上摆出各自的"哈尼卡",每个女孩摆弄组成一个家庭老小几个"哈尼卡",用纸盒或折纸摆出房子和院落。

服饰:游牧民族的服饰文化变迁

达斡尔族的集大成之作

总体来看达斡尔族服饰,男装以皮质为主,而女装以棉布居多。男子在夏季一般穿白汗衫、白裤子,外加长袍,用白布包头,自制的皮靴或布鞋,头戴草帽。冬季出门戴狍头皮或狐狸头皮做的帽子,帽子双耳翘起,穿棉布长衣,外套犴皮坎肩,做客时穿长袍。

外面围中间开衩的皮制围裙,围裙上有装饰图案或饰边。围裙外穿短坎肩,坎肩有大襟、半偏襟、对襟。劳动时穿皮套裤。男人出外打猎时,穿狍皮制的猎衣,戴礼帽或黑绸瓜皮帽,腰束布带,脚穿皮靴。

达斡尔族妇女非常能干,精通各式达斡尔族服饰的制作,如狍皮被、大衣、狍坎肩、手套、靴子等。她们穿宽大的长袍子,不开衩,外面穿长或短坎肩。长袍袖管肥大,上绣美丽图案,饰花边,内里有两层(一层比一层长)假袖。图案较简单,色彩浅淡素雅。不束腰带,不穿短衣,颜色以蓝色为主。年节或喜庆的时候,女子才会穿上各色绣花绸缎衣服,外套坎肩,与清朝满族服装样式大致相同。中年以上的妇女,部分还保留着满族式发髻。

达斡尔族服饰中男性穿戴的帽子多用狼或狐狸的头皮做成,其中狼头皮帽更多。这种帽子毛朝外,双耳、犄角挺立,用黑布剪出两个眼球贴在原来的眼窝处,或嵌入两个黑色玻璃球做眼睛,形象非常逼真。出猎时戴上这种帽子不仅可防寒保暖,而且还有很好的伪装作用。