当下,在购物中心餐饮业态的激烈角逐中,一个耐人寻味的现象日益凸显:部分品牌高度模仿其他品牌,形成“山寨”感,其门店数量在一定程度上超过被模仿者。同时,它们有着相似的logo、装修风格和菜单。

这股风潮,不仅挤压了原创品牌的生存空间,更是引发业界对商业环境、消费心理与品牌保护机制的深层思考。我们通过现象剖析,一起探讨其背后的商业逻辑与潜在影响。

01.

“山寨”品牌

比原创品牌更吃香?

我们在调研过程中发现,餐饮业态的同质化现象比比皆是,例如:the Roll'ING、朱光玉火锅、LINLEE(林里)手打柠檬茶等不同细分品类的品牌都在不同程度被1:1复刻。

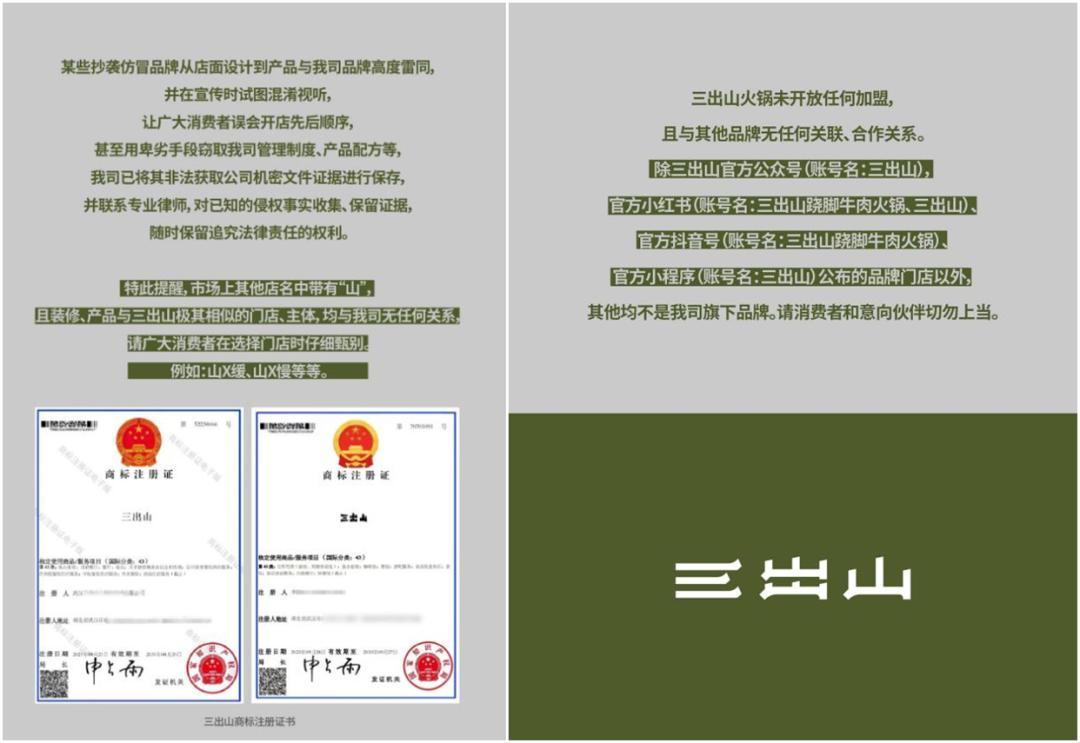

而今,此类情况却在餐饮业呈现更为复杂的规模化、系统化复制,甚至有品牌被“多山寨”围攻,而品牌也为此曾发出相关公关。为此,我们选取了近两年来在热门品类中,较为典型的三个代表案例。

原创品牌发布的相关声明

对比来看,原创品牌基本采取的是直营模式,注重强调自身口碑和品质感,而相似的“山寨”品牌则是以加盟形式快速扩张,并在价格带上略低于原创品牌,如:原创品牌定位高端,相似品牌则定位中低端。

同时,我们也发现,在门店数量上,“山寨”品牌的门店数量普遍高于原创品牌。并且,在门店分布特征方面,原创品牌在落位选址过程中保持着自有调性,而“山寨”品牌因定位“平替”概念,更倾向于中档及大众化商场。

此外,在品牌名、门店招牌、装修等方面来看,原创品牌“山寨”品牌的差距不明显。如果不仔细看,消费者很难发现两者的不同。

形象对比

02.

为什么这些“山寨”品牌

能抢占先机?

事实上,不论在哪个阶段,餐饮业态的“山寨”现象依然存在。

“因为当下消费市场对于这个原创品牌没有形成概念,品牌声量较低,维权力度也难。”在餐饮业从业10年的陈佳豪说,尤其是新兴的细分餐饮品类,由于赛道小,品牌竞争核心就是看谁更能被消费者认可。

在市场教育还处于初级阶段的情况下,“山寨”品牌利用消费者的信息不对称和品牌认知的模糊性,快速开店。尤其是在下沉市场或新兴商圈,消费者对品牌的溯源能力和辨别意愿相对较弱,“看起来差不多”、“价格可能更实惠”成为其选择山寨品牌的重要动因。这种认知差异为山寨品牌的生存和扩张提供了土壤。

此外,我们可从这些“山寨”品牌与原创品牌的选址逻辑中找到些许答案。

相较于原创品牌,这些“山寨”品牌的渠道策略为“效率至上,抢占空白”。它们的开店策略核心在于“快”这个字,通常采用轻资产、强加盟的模式,决策链条短,对市场热点的反应异常迅速。在快速复制其最显性的视觉元素和产品组合,以更低的加盟门槛、更灵活的选址策略(不执着于核心黄金铺位,更倾向次级位置或新兴商圈)、更激进的扩张政策多重因素下,迅速铺开网点,实现“先占为王”。

这种“唯快不破”的渠道策略,使其能在原创品牌尚未完成体系化扩张或深入下沉市场之前,抢占大量空白点位和消费者心智。

不过,原创品牌的产品核心本质却难以被它们复制,而这也是原创品牌在市场洗牌中的优势所在。

“这个现象具有两面性,好的一面是这些‘山寨’品牌能一起将细分市场作答,把品类打出去,但是不好的一面就是原创品牌不断被抄袭。所以,原创品牌能做的就是沉下心来打磨好自己。”陈佳豪对此的看法,与创始人李敏曾在接受赢商网采访时所表达的观点如出一辙,李敏曾说,“做品牌,更讲究的是未来的发展,是品牌的内核,而三出山的内核就是‘做好自己’。”

当然,这并不意味着原创品牌不为自己维权。在餐饮市场中,我们也发现,不少品牌为自己维权,如:朱光玉火锅的维权行动、LINLEE的商标诉讼等。

然而,并不是每一次的维权都能让原创品牌获得胜利,维权需要耗费的时间与成本也助推了原创品牌的维权困境。尽管原创品牌拥有多个商标、装潢设计等知识产权,但由于认定侵权难度较大,可能拖累其自身的产品迭代、品牌建设和渠道拓展步伐。

在这个领域,最典型案例代表之一就是鹿角巷。曾在茶饮赛道红极一时的鹿角巷,巅峰时期,有114家直营店,而山寨店却在全国各地有7000多家。为了维护品牌权益,鹿角巷用了2年左右时间,累计投入1亿元用于打假维权,但这场漫长的维权之战结束后,2024年回归的鹿角巷却发现茶饮市场早已是另外一个格局。

图源:品牌官方

“山寨”品牌或许在赛道红利期能快速扩张,在市场竞争中保持优势。但是,从长远来看,过度依赖模仿和“快招”策略的“山寨”品牌,缺乏真正的品牌内核与持续创新能力,未来并不一定能长久。

尤其,随着消费者品牌意识的觉醒、信息透明度的提升以及法律法规的完善,市场终将向注重原创、品质与长期价值的品牌倾斜。

而对于原创品牌来说,在坚守品质与创新的同时,如何构建更高效的品牌保护机制、提升消费者教育、优化渠道策略以应对“山寨”的冲击,是亟待解决的课题。

作为商场方,在招商环节建立更严格的知识产权审核机制,维护健康的商业生态,同样关乎其长远的品牌形象与差异化竞争力。