扮装像(costume portrait)曾在18世纪中国宫廷出现过一次制作高峰,以雍正、乾隆二位帝王的此类肖像为最。这一扮装像在清宫的“突然出现”,与当时中西文化交流及国际外交活动影响有关;而以往研究也已对这些帝王扮装像或用于稳固多民族国家政权,或隐喻皇权合法传承,或对自我观看和形塑的制作意图进行了多方面的挖掘,其中亦论及18世纪西洋文化、外交及传教士美术对清宫视觉艺术创新的影响。到18世纪末,尚未即位的嘉庆皇帝也试图延续这一扮装像的制作传统,命人绘制了着汉服画像,置身竹林中效仿七贤隐逸。然而,嘉庆扮装像仅止于汉服装束,无论是在形象的丰富程度,还是在展示方式的多样性上,都已远不如前。进入19世纪,更是再无男性统治者扮装像问世。直至20世纪之交,这个一度中断的18世纪清宫传统,才在女性统治者慈禧手中再度出新,在制作媒材、传播展陈方式及神化形象塑造的丰富性等方面,均开千年未有之先河,呈现出形态、服饰、布景多样,且涉及更多肖像制作媒介、面对更多观众,经由更多现代方式展示和传播,演绎出跨多种宗教和文化的杂糅形象。本文选摘自《“御容”与真相——近代中国视觉文化转型:1840-1920》(董丽慧著,生活·读书·新知三联书店2024年10月出版),经授权,澎湃新闻转载。

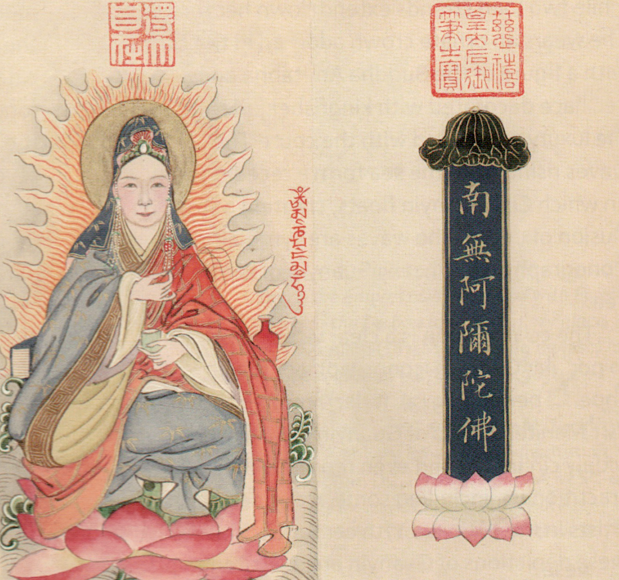

《慈禧扮观音像》,故宫博物院藏

现存故宫博物院和近年出现在拍卖市场上的两幅相似的《慈禧扮观音像》“双胞胎”立轴,以寿石、寿桃、灵芝、蝴蝶等图像符号传达出庆贺耄耋之寿的含义,都将这组慈禧扮观音像的绘制年代指向1904年前后,慈禧筹备七十大寿之时。画中慈禧着蓝色竹叶纹样观音袍,置身竹石间,头戴五佛冠,五佛冠两侧垂下绘有寿桃和万字纹图案的饰带,肩披莲花状珍珠云肩,交脚坐于五彩莲花蒲团上,手抚寿字形山石,画面右侧立一手捧灵芝的善财童子。五佛冠、莲花云肩、背景竹林,这些元素在另一幅尺寸近似的绢本立轴《慈禧佛装像》中也出现过,因此这两幅立轴也常被比对研究。王正华教授认为,相比而言,《慈禧佛装像》仍着重彰显宫廷身份等级的明黄色吉服,其场景也是对宫中日用之物的描绘,是“扮演”观音;而《慈禧扮观音像》则完全放弃对世俗身份和生活场景的描绘,俨然化身观音本尊,置身竹林山石中,更进一步地“成为”了观音。那么,“作为观音的慈禧”这一独一无二的形象,这样精心排布的表演,仅仅是自娱自乐的、自我欣赏式的奢华“消遣”,还是有其特殊功用、有预设的潜在观众?它们的展示、传播途径和用途是怎样的?

《心经》(扉页),故宫博物院藏

现藏故宫由慈禧“敬书”于1904年7月6日的《心经》扉页上,也绘有一帧扮观音像。清宫帝王手书《心经》的传统在乾隆朝尤甚,而慈禧不仅模仿了乾隆《心经》卷尾“得大自在”的印玺,还将这一印玺转至卷首扉页、其扮观音像的头部上方。画中慈禧化身观音坐于出水莲花座上,一手持杯,一手持杨柳枝,身侧分别放置经书和净瓶,头戴蓝色竹叶纹观音兜,身后有象征神性的圆形头光和火焰状背光。除观音袍、配饰等细节和颜色稍有不同外,这幅扮观音像与故宫藏另一《慈禧扮观音、李莲英扮韦陀》册页中的慈禧扮观音像类同。

《慈禧扮观音、李莲英扮韦陀》,故宫博物院藏

关于这些画像的传播和用途,20世纪初曾在北京活动的传教士、西医赫德兰记载,清宫画师多有承担绘制慈禧扮观音像的任务,并将其扮观音画像与太后手抄观音经文装裱在一起“作为扉页,再用黄色丝绸或缎子整体包起来,把它们作为礼物赏赐给太后特别喜欢的官员”。在这里,慈禧不仅延续了乾隆皇帝抄经赏赐群臣的传统,还别出心裁地将其化身观音的形象放在经卷首页,在赏赐大臣的过程中,强化着其作为观音化身的视觉形象。在这个意义上,可以说,慈禧扮装观音的经卷扉页和册页画像,潜在观众是宫中近臣,传播途径仍延续着宫廷赏赐的统治传统。与传统又有所不同,慈禧不再限于以往帝王赏赐手书墨迹,而直接赏赐其作为观音的化身形象,这与乾隆皇帝化身居于唐卡中心的文殊菩萨像有异曲同工之处:统治者不再与臣子一同膜拜神祇,统治者本人已经化身为供臣子膜拜的神祇。

为慈禧祝寿的庆典,不仅在宫廷内举办,海外华人群体在国外也多有组织,为慈禧祝寿的活动,直接促成了慈禧油画肖像的绘制及其在美国圣路易斯世博会的展出。而与上述慈禧扮观音手卷和立轴画像制作时间类似,慈禧全部扮观音照片也均拍摄于其七十大寿庆典前后(1903—1904年间)。与绘画相比,慈禧的照片因媒介的可复制性,而流传更广,可以说,经由摄影这一媒介,慈禧扮装像不仅在宫廷内展示传播,还进一步走入更广阔的、遍及海内外的公众视野。现存故宫慈禧着色放大肖像照,以画框镶嵌,配有覆帘和挂钩,即“为其寿辰时悬于宫中或赏赐他人之用”。根据《圣容账》的记载,慈禧照片共有六幅分别悬挂在乐寿堂寝宫,以及会见外宾的海晏堂;而向外国友人赠送肖像照片,也是慈禧在收到国外统治者照片作为外交礼物中习得的国际礼仪。《那桐日记》记载,1904年,奥、美、德、俄、比公使为慈禧祝寿呈递“万寿国书”,作为回礼,慈禧赠予五国君主与公使“照相各一张”。民国时期也多传慈禧扮观音照曾“悬于寝殿宫中”,有的照片还“晒印了好几页,随处悬挂,后来流传京外,各直省都仰慈容”。赫德兰曾在美国驻京领馆看到慈禧赠送美国总统西奥多·罗斯福和美国大使康格的大尺寸照片,并认定慈禧赠送照片而非画像的原因是,画像不如照相像慈禧本人。此时,与慈禧画像在宫廷和近臣间的传播相比,其照片已流出宫廷、“流传京外”,并作为外交礼物流传至海外,甚至刊登在国外大众媒体上。

这些照片迅速流出宫外,见诸国内外报端、印制成明信片,公开在市场上售卖,而并没有得到有效禁止:1904年6月到1905年 12月,有正书局在《时报》上频繁刊登出售慈禧照片的广告,1907年7月30日也刊登出类似广告;上海耀华照相馆在1904年 6月26日的《申报》上刊登出售慈禧照片的广告;1905年5月上海耀华照相馆再次登报出售“专赠各国公使夫人”的慈禧照片;1909 年七八月间刊行的《图画日报》,封底连续七期刊登广告,出售“孝钦显皇后、隆裕皇太后、瑾贵妃、裕女公子合像”。在这个意义上,慈禧肖像的观众群体前所未有地扩大了,中国的统治者肖像也首次承担了服务于外交、面向公众的政治和宣传功能,而慈禧作为女性统治者的主导身份,又难以避免地与传统视觉语言中女性作为欲望对象的被动地位发生重叠(详见本书第四章“小像”)。1904年10月13日,上海发行的《时报》即刊登广告出售慈禧扮观音照:

皇太后以次新照相五种:太后扮观音坐颐和园竹林中,李莲英扮韦陀合掌立左,妃嫔二人扮龙女右立。此相照得最清楚洁白,与前次者大不相同,八寸大片每张洋一元,太后扮观音乘筏在南海中,皇后妃嫔福晋等皆戏装,或扮龙女者,或划筏者,六寸片两张,合洋一元。

《慈禧乘船圣容》(之一),玻璃底片,美国亚洲艺术博物馆藏

从这一描述中可见,公开售卖的即前述戴五佛冠舞台布景照片中的“慈禧扮观音、李莲英扮韦陀、四格格和宫女扮龙女”,以及现存另一组慈禧与众人乘船照片。这两种尺寸的慈禧扮装照,在当时可谓售价不菲。广告中尤其强调了慈禧和宫中女眷的扮装形象,其中,“清楚洁白”的三维影像画面,既是这则广告的卖点,也是这则广告误导观众的信息之所在:首先,结合现藏故宫博物院和美国亚洲艺术博物馆的慈禧与众人乘平底船扮观音系列照片看,扮龙女二人是庆亲王奕劻之女(人称四格格)和另一位不知名的宫女,并非广告中所说“妃嫔二人”,而对后宫妃嫔众多的想象,使观者自动将照片中除年迈慈禧以外的宫中女性均视为神秘的皇帝“妃嫔”,加之广告中提及的几种售卖照片,又都有宫中女眷形象,可推测带有宫中女性的照片比一般照片更易吸引顾客。其次,售卖的第二类照片“太后扮观音乘筏在南海中”,真实拍摄地应是西苑“中海”,而将慈禧一众乘船的地点自动匹配为“南海”,隐含着将慈禧与一众人的扮装组合直接与“南海观音”及其仆众画上等号。最后,结合现藏故宫博物院和美国亚洲艺术博物馆的慈禧《戴五佛冠圣容》扮装照看,所谓太后坐“竹林中”,并非真实的“颐和园竹林”,而完全是由照片布景结合背景幕布绘画制造出的视觉空间幻象,观者误将布景的紫竹林绘画描述为“颐和园竹林”,既体现出观者确有可能被照片建构的视幻空间所蒙蔽,也有可能以展示“颐和园”这一皇家私人园林作为吸引顾客的手段。这些有误导作用的信息,当然可能是由于广告发布人对照片内容不了解、直接读取了慈禧扮观音照所呈现的幻象而造成的,而通过这样的误读,也可反观当时公众对慈禧扮装像的直接解读,其中显著的就是对这位女性统治者从居所到身份的神秘化、神祇化、神圣化的想象。