戴亚楠的试验田,艺术自然生活都是教育的资源

著有美育畅销书[生命合伙人]系列

参选“2017最受大众欢迎的50本书”

写在前面:今天的文章来自娃的学校,这个学期开始规划了学校初中的艺术课,呕心沥血之后反响还不错,不过再好的反馈都比不过娃告诉我“我班同学说‘你妈真酷’”,讲真,让青春前期的娃这么有面儿,再辛苦也值得了。

另外,在家面对面讲仨小时他才听不完,这在学校一分钟都不走神儿,为娘彻底满足了。当然专业性一点不能少,课的品质杠杠的,正经的就看正文吧。

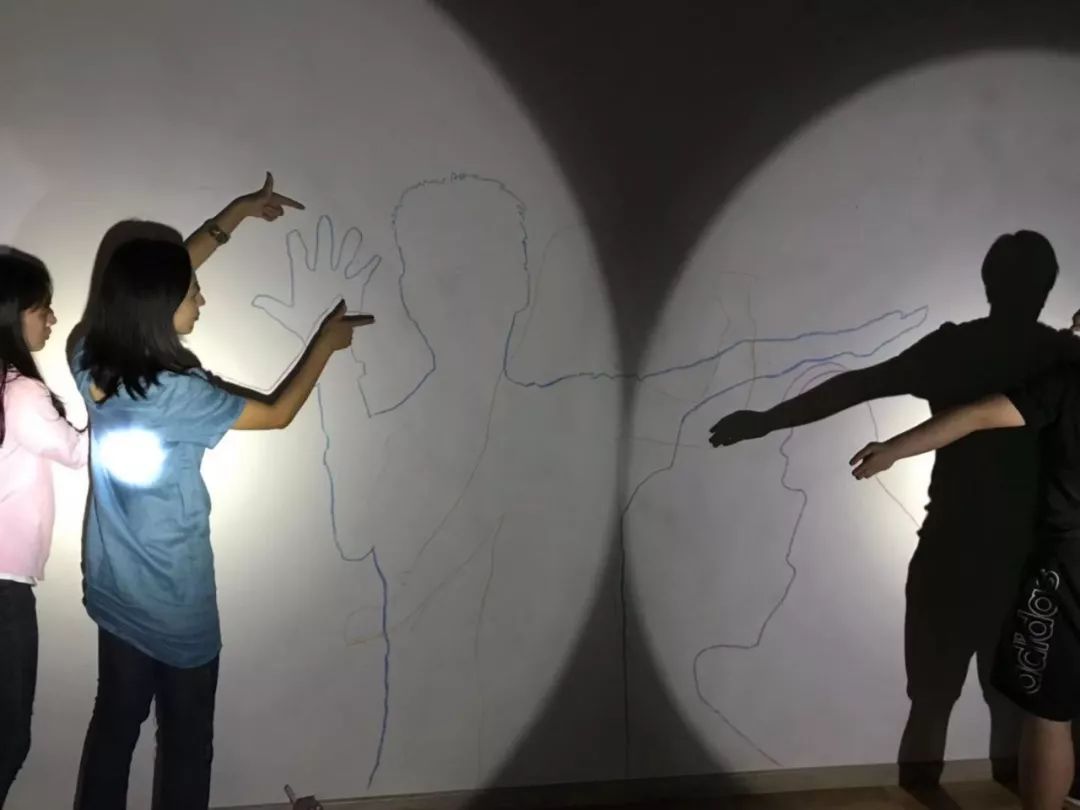

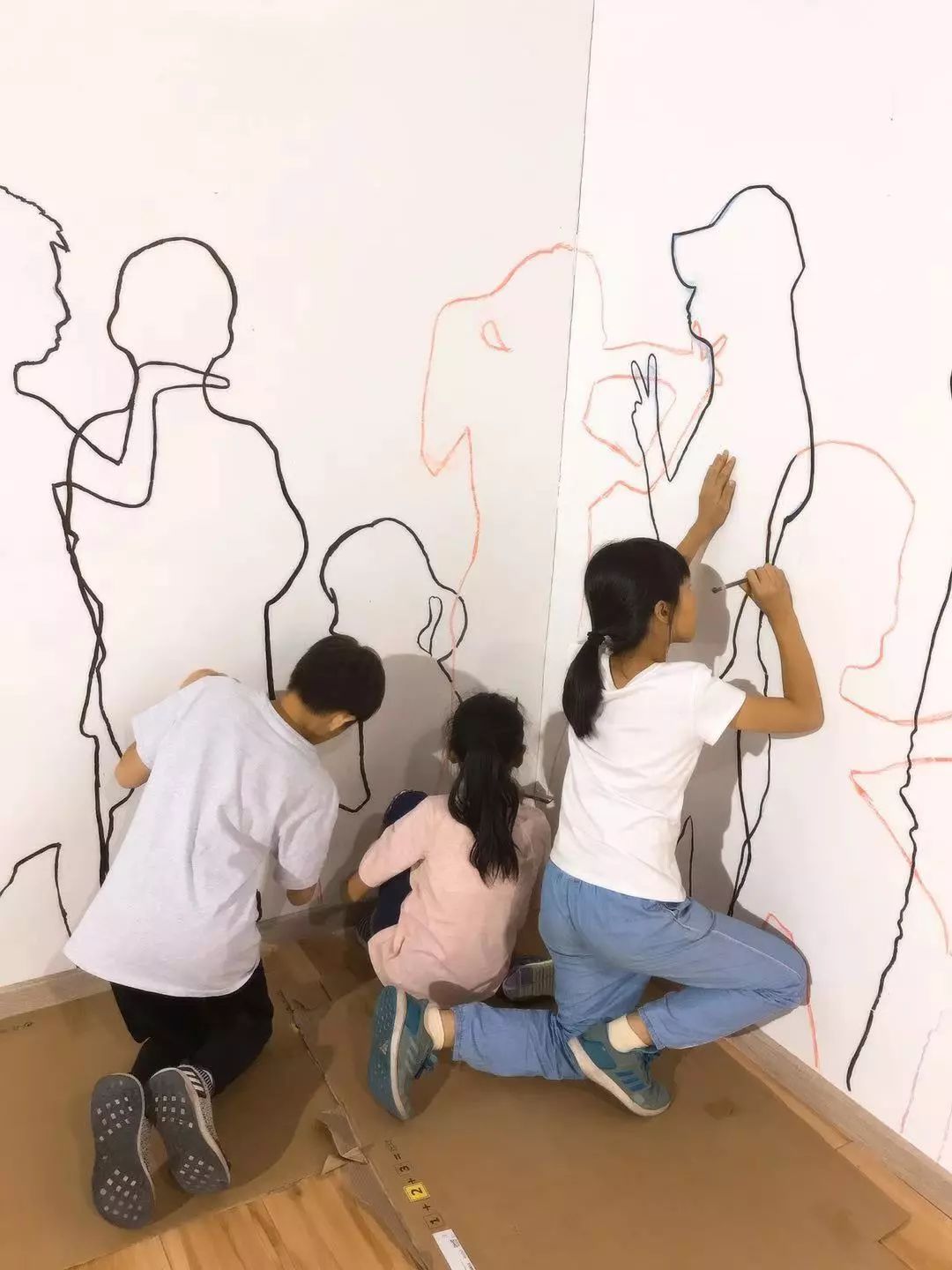

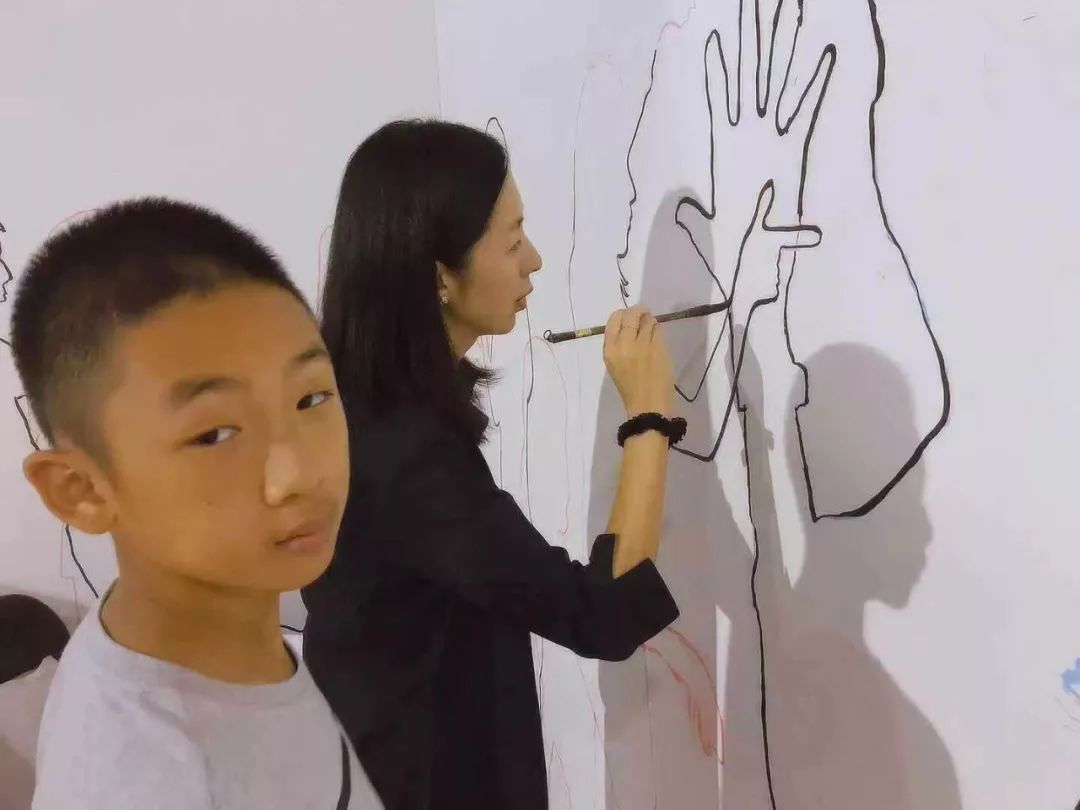

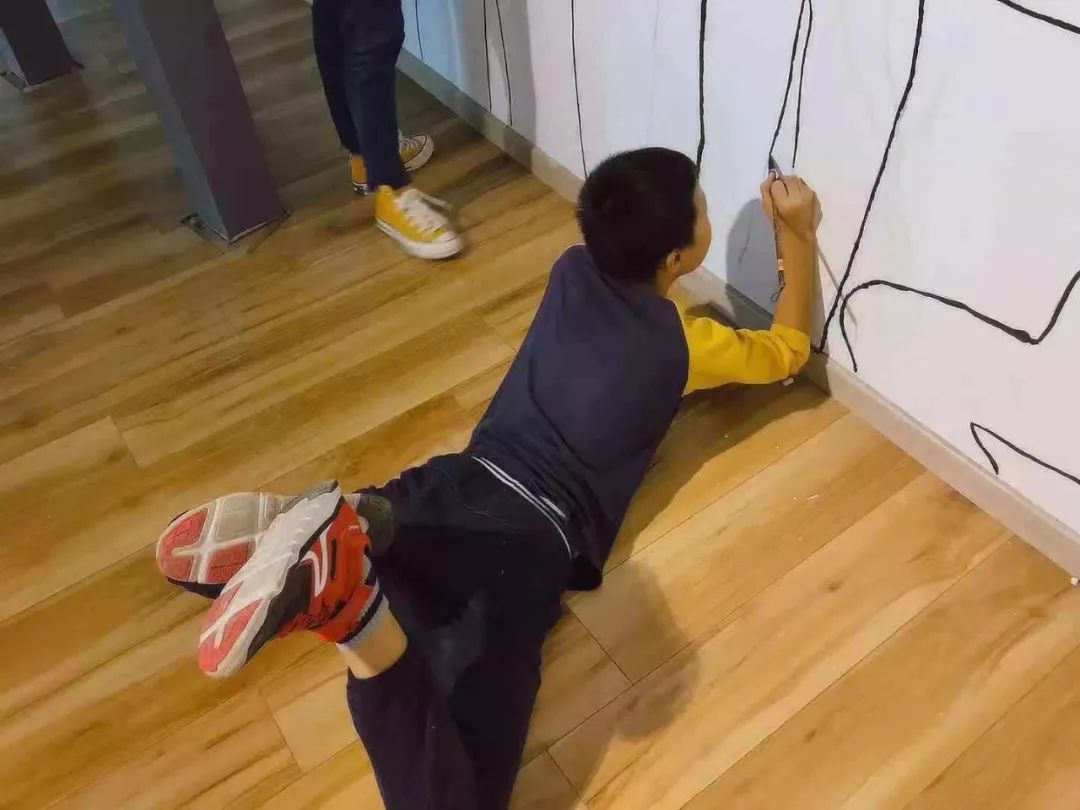

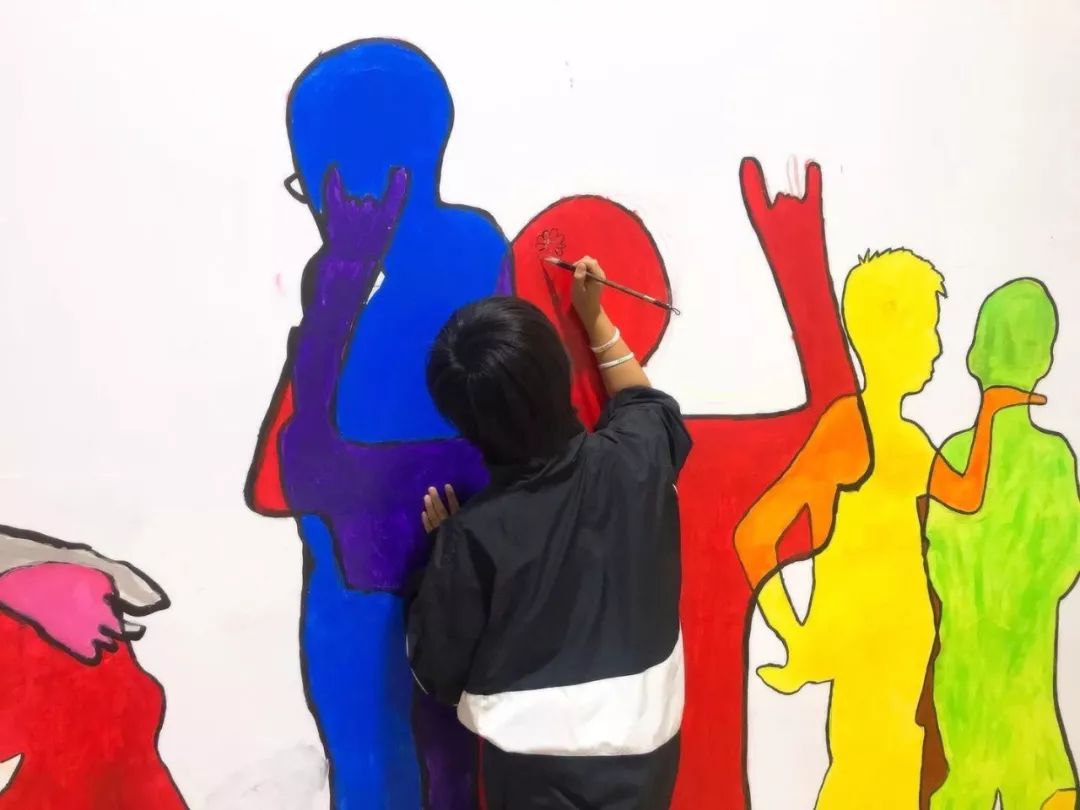

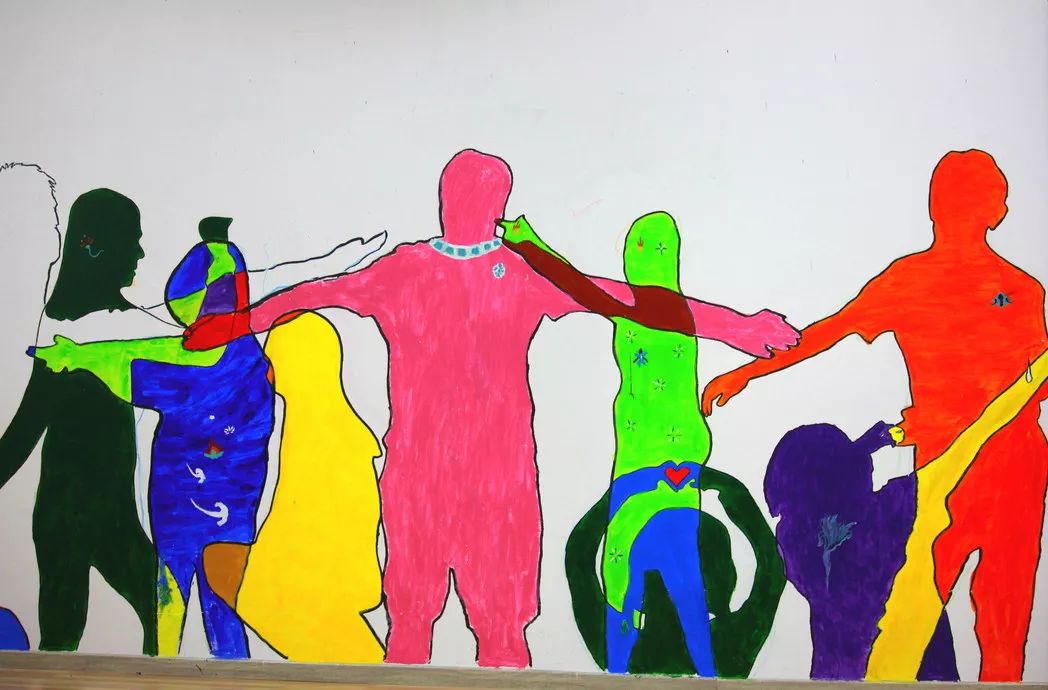

图 | 初中生合作创作的壁画

日日新初中部2019学年请到家庭美育专家戴亚楠作为特邀艺术导师,规划设计了七至九年级艺术教育项目。在这个新的艺术教育框架之下,我们看到一个理想的艺术学习范式,通过艺术,孩子们有机会认识自己、联结社会、与世界对话。

当东方遇到西方

“看,这个就是我!”

没有任何一种艺术形式是孤立存在的,东西方艺术的相互交融比我们想象得更早。在这个以艺术史/艺术批评/艺术创作和审美为核心学习内容的框架中,戴老师根据学生们的现状制定了丰厚的艺术学习内容。

每周三个小时的综合艺术课上,有大概一个半小时的时间在大量欣赏和讨论不同时期的艺术作品。一位大学学设计专业的老师看到课件的时候感慨说,如果自己大学的时候能够有这样用心的老师就好了。

在问到为什么要花这么多气力做这件事的时候,戴老师说看到很多高分的中国孩子在遇到人文艺术领域的话题的时候,都十分陌生,无法参与交流,非常痛心,而这是通识教育非常重要的一部分,也是孩子未来行走世界、建立身份认同的基础。初中的孩子需要大量地熟悉这些艺术影像,建立自己的视觉储备并掌握思考和表达的框架。

在传统的艺术教学中,非常容易按照媒介材料来划分课程,而在本学期第一个[Who Am I]的主题艺术课上,孩子们完全在不知不觉间通过多种艺术形式和媒介在探索表达自我。

新学期第一节艺术课上,戴老师请来了好朋友创办的专业创意舞动团队[壹舞天真]一起带领孩子们打开身体和感觉,让孩子们领会到,所有的一切都是创作和表达的工具,每个人都独一无二且有无限潜能。

▲ 创意舞动,打开身体,打开自己[窗边的舞蹈,美极了]

艺术从来都在不断演变,从16000年前的岩洞壁画到如今的电子产品屏幕,艺术一直在发生。关于艺术需要重新定义,而家庭环境和艺术前经验也潜移默化地影响孩子们对艺术的解读。

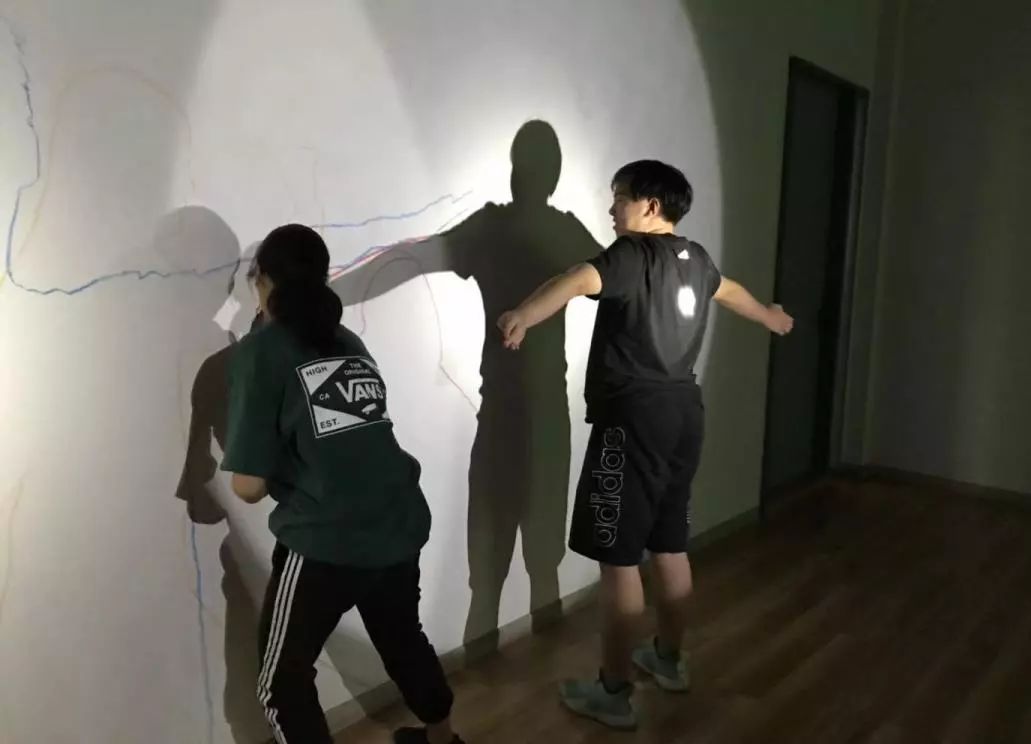

每一节课的内容设计都有深刻的内在联结,在第二节课的Studio部分,学生们用传说中岩洞壁画的方式来进行创作。三人一组合作,创作者用肢体来表达自己,手电筒的光映照出影子,另外的同学用笔勾勒轮廓。不管艺术基础如何,每个人都可以参与到创作中。戴老师认为,“好的艺术课程设计能够让任何艺术基础的孩子都参与其中,因为艺术是每个孩子的权利。”

每天路过初中部一层大厅的师生们都会看到壁画一天天成型,用中国画的笔墨勾线,借鉴波普艺术家Keith Haring的风格涂色……学生们在对东西方壁画、涂鸦、公共艺术的广泛学习中越来越自信、自在。在课间,他们或是安静地去回看自己的创作,或是兴奋地拉着老师和朋友介绍自己最新的创作进展……

折腾这一切其实只是为了我旁边那小子,每节课100多页ppt,这要是咨询项目......

当波普遇上敦煌

“感觉我很像一个敦煌画工”

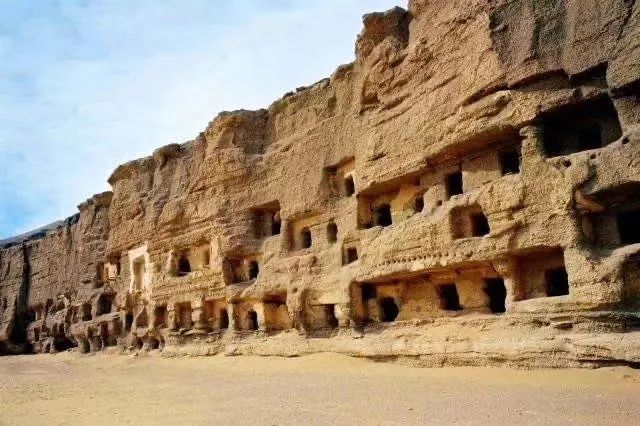

课程框架中非常重要的一个组成是[艺术游学],熟悉了艺术视觉之后更要实地去亲身体验,与课堂的学习融会贯通。本学期的游学目标是行走“河西走廊”,而其中艺术学习的重中之重就在“中国艺术最高处”——敦煌。

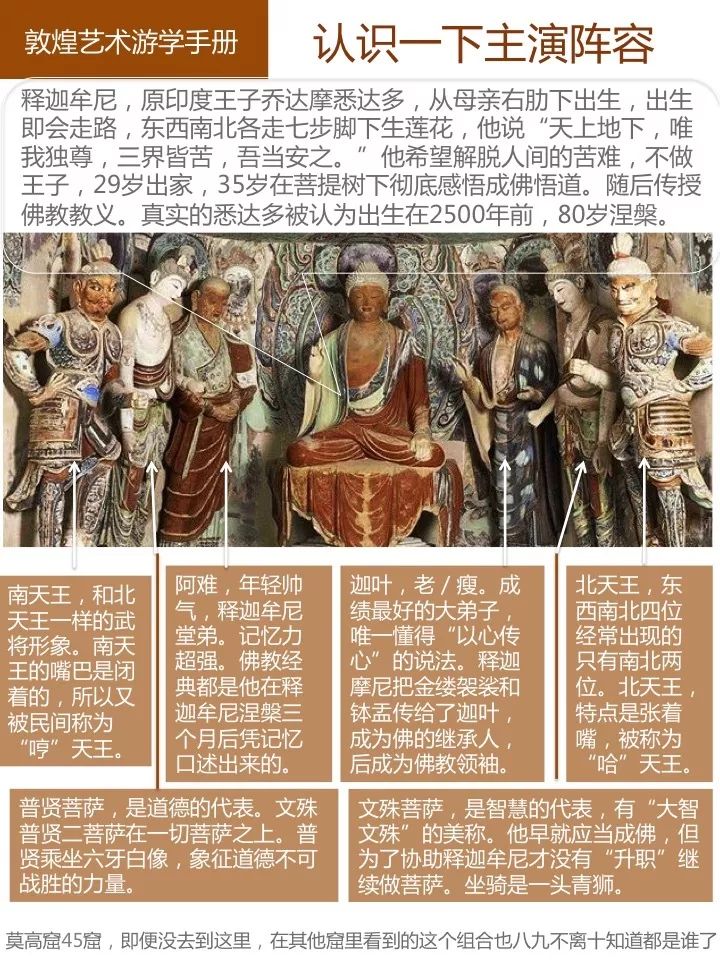

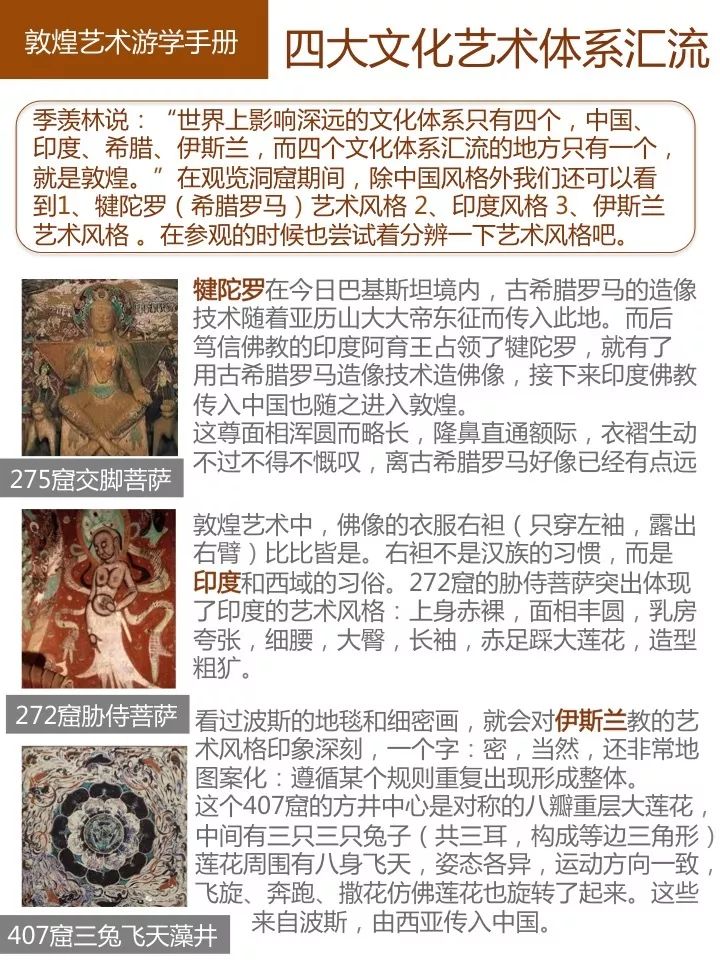

戴老师设计了完整的敦煌艺术游学手册,引导学生从艺术元素和设计原则两个维度来研究和发现敦煌石窟艺术。在敦煌,学生们除了去到榆林窟、莫高窟、千佛洞这些传统石窟朝拜中国艺术高峰,更去到现代石窟这一类非开放景点,去体验多元以及进行中的石窟和壁画艺术形式。

▲ 游学大巴上讲课

▲ 戴老师设计的游学手册

▲ 敦煌壁画

在这个课程框架的设计中,多元一直是学习的核心。对丰富艺术形式的体验可以帮助初中生们内化多元化,也就是开放平等地接触不同背景的文化和艺术,包容地学习和吸收,主动思考并形成个人的艺术和审美判断。

多元包容的艺术学习深刻反映在壁画集体创作项目上。游学归来后,大家利用艺术课时间进行了最后一次壁画创作,师生们一起回顾了在敦煌石窟艺术中发现的艺术元素,并运用课上学习的设计原则,重新设计具有个人风格的图形,并用来装饰自己的壁画形象。

经过游学之后再回到这个创作项目,同学们非常投入和细致,他们戏称自己很像“敦煌画工”。看得出来,敦煌艺术已经在他们的心中扎根。

全部完成的集体壁画创作整体看起来很波普,细看又有浓郁的中国元素,两者放在一起毫无违和感,中西方艺术并不冲突。如今中西合璧、相映成趣的壁画已经成为校园的一道风景。

面对行将消失的社区

我们能为它做什么

艺术要与环境产生关系

戴老师在第一节艺术课上通过介绍博伊斯作品,引导学生们思考“人人都是艺术家”,在第二节课介绍了一位来自台湾的“彩虹爷爷”——在面对生活多年日益败落的村子时,一位从未学过艺术的老人在87岁的耄耋之年拿起画笔,用稚拙的涂鸦让破败的村落变成绚烂多彩的童话世界。这个村子成为网友旅游打卡之地,经济发展社区繁荣,也避免了被拆迁的命运,越来越多外出打工的年轻人又重回故乡。

当艺术看见“人”的存在,不再仅仅是画室里对“造型色彩构图”的学习时,艺术的学习才刚刚开始。戴老师说“人和环境是有互动的,艺术要与周围环境产生关系。我们在课程设计中也把环境作为学习的资源、研究社会的方法,在这个过程中提升学生的软性能力。”

目前学校所处的小沙河村面临拆迁,艺术课新的项目即将启动。戴老师在各科老师们的支持下,将带学生们走出去,深入到社区进行调研和实践——面对一个行将消失的社区,作为艺术家的学生们能为它做些什么,能为生活在其中的人做些什么。

▲ 小沙河村俯瞰图

学生们将通过访谈、调查等方式深入社区,用影像、视觉、文字等方式记录研究过程。我们也邀请了在不同国家和地区作为社区融合项目的职业艺术家邓大非老师和我们一起带领孩子们共同将研究转化成社区艺术项目。

在这个艺术项目实践之前,建立思维框架、掌握研究方法非常重要,包括如何搜集资料、如何进行定性或定量研究、怎样确定样本、如何沟通等。

数据和信息的搜集只是过程不是目的,戴老师会结合自己的咨询经验,为学生介绍如何梳理信息、提炼观点及表达;审辩式思维课杨老师会结合他的课程内容和教学经验,来着重提升学生的分析及思辨能力;计算机老师阿萌带着强大的数据分析背景为同学们介绍如何将数据可视化的方法和工具。

戴老师说:“优秀的艺术家也是项目管理者,分析问题、清晰表达和高效沟通能力在学生的学术和今后职业生涯中都是非常重要的一项能力。”

▲ 戴老师与初中生在游学途中的合影

请父母和孩子一起开启艺术的学习

建立你和艺术的联结

在初中部的人文艺术课上,戴老师会给学生大量地欣赏艺术作品,并在过程中不断地提问,挖掘学生对作品的个人解读。她说记住作品和画家的名字不重要,在作品里面看到你能看到的东西,很重要:当看到这幅作品,根据你的生活和艺术经验,你理解的是什么?

在我们的经验中,寻求标准答案是第一反应,而在艺术欣赏中,建立自己和作品的联结却应该是第一位的,哪怕暂时没有接近学术的绝对正确。

比如在仔细探究了一系列达利的作品之后,请孩子们给他的风格和流派命名(在介绍超现实主义这个概念之前),有的说达利应该是“梦境派”,因为他的画都是现实中不会存在的;有的说他是“黑暗派”,因为画面都暗黑;还有的说“我妈看见肯定说‘太丑了快走吧’”……

▲ 达利作品

即使是成人,面对一幅艺术作品时,也会担心自己说得不专业,不敢于表达自己的看法。其实我们应该向孩子学习,艺术家作为编码者完成了作品,而作品独立于他存在,我们作为编码者的理解也在完善作品。

戴老师列举了一个生活中的案例,“有一次在观展的时候,一位美国朋友很喜欢马蒂斯的一幅画。我问她为什么喜欢这幅画,她说我妈妈家里也有一个画上这样颜色的黄沙发,看到觉得很亲切,所以就很喜欢这张。这就是个人生活经验、情感与这张作品产生了关联,这样表达出来就很好。每个人都独一无二,每个人的见解都不同。”

▲ 马蒂斯作品

戴老师在课程中也一直在在推动学生们用艺术批评的框架来欣赏、思考和表达。这个专业的艺术批评框架分为四个部分:描述、分析、解释、判断;除了在尝试评价作品的时候采用这个思维框架,更在长期使用中逐渐内化成为自己的一种思考和表达的方法。

每个孩子的艺术前经验各不相同,经过近半个学期的熏染,孩子们面对艺术越来越自信,珍视自己的创作,并乐于表达自己对于艺术的看法。

艺术的学习必须看到人的存在,

而最重要的人是我们自己。

11月8-10日北京

家庭美育导师工作坊第四期即将开启