◎王曦

《漂泊的荷兰人》是瓦格纳创作生涯中的经典歌剧之一,也是歌剧史上具有划时代意义的作品。近日再次上演的国家大剧院版,以史诗般的叙事与情感表达、跨媒介沉浸感的舞美设计,将戏剧的“骨架”与音乐的“生命”相结合,诠释爱的救赎与精神的超越。真挚的情怀和浪漫的色彩,让整部歌剧拥有一气呵成的美感。

叙事的构建

《漂泊的荷兰人》是瓦格纳根据诗人海涅的小说《施纳贝莱沃普斯基的回忆》第七章改编而成,其核心聚焦于一位被魔鬼诅咒永生、漂泊海上的荷兰人,他的救赎需要通过找到一位忠贞不渝、相伴一生的妻子。荷兰人遇到的各种困境和矛盾,既有对宿命不甘的挣扎,也有在爱情面前的奋不顾身。

主人公自我身份建构和认同的过程,不仅是个体认知行为,也与社会背景、文化历史密切相关。当荷兰人与女主相遇后,女主纯洁而坚定,一心渴望成为别人的救赎。而“救赎”在西方宗教文化的语境中与女性的关联明显。西方文学艺术作品中,女性总被赋予“圣母—玛利亚”的救赎形象。《漂泊的荷兰人》中女主的命运结束于为忠贞爱情的献身,荷兰人则在生死之间来回碰壁却始终无法靠岸——两种力量的冲突构成了叙事情节的核心,也体现出深邃的哲思。

视听的交融

歌剧中的“声景”主要包括演唱声景和音乐声景两个部分。其中,演唱声景是指演员通过对剧中人物内心世界和情感活动的剖析演绎,诠释特定的氛围和意境,直观地传递出歌剧的思想内涵。而音乐声景则是作曲家内心世界和情感活动的写照,包括调式调性的布局、和声织体的编配、曲式结构的补充,以及乐队编制的扩充等。

在《漂泊的荷兰人》中,瓦格纳突破了传统和声技法的束缚,创造性地将其与调性扩张法结合,丰富了和声织体结构的层次。序曲部分交响乐队的余音缭绕、管弦齐奏,与舞台上拟真的海浪、暴风雨景观交织,呈现出此起彼伏、波涛汹涌的视听效果。在曲式结构上,乐段的组织也不再拘泥于传统的选段式结构,而是通过循环体动机变化发展的方式,使得每一部分主题在衔接转换时形成流动的结构关系。特别是在全剧三幕的每一幕开场都巧妙地引用了“命运动机”,一方面统一了整部歌剧的叙事语言,强化了叙事节奏的连贯性;另一方面,营造出层层递进的紧迫感,预示矛盾冲突的到来。

在歌剧第一幕第二场的女主叙事主题中,开始旋律轻柔欢快,给人以宽慰和希望,木管组乐器的先抑后扬使音乐整体充满了和谐之美,表现出女主对爱情与自由的向往。而与之形成对比的荷兰人段落,则是一段不协和的音程关系,特别是降D大调的运用——作为只有在特定作品中才会出现的罕见调性,通过大管、圆号等铜管组乐器低沉而雄厚的音色,诠释荷兰人的深度与复杂性,为他宿命式爱情的悲剧埋下伏笔。

与此同时,瓦格纳尽量避开了传统咏叹调中“分曲”结构的衔接,极大地增强了剧情的连贯性。特别是大海主题动机的频繁出现,神秘莫测的海洋力量是荷兰人命运的象征,海的动机以跌宕起伏的旋律线条为主,突出了各声部线条的均衡统一,从空间层面增强了乐队的纵深感和表现力;并且多次运用半音进行、和声张力的反向运动,以及密集型的织体排列,编织不同角色之间的矛盾冲突,塑造生动鲜活的艺术形象。

舞美的意蕴

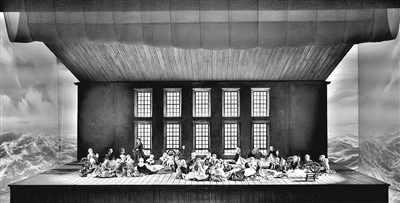

《漂泊的荷兰人》的舞台设计摒弃了过于繁复的布景,利用新媒体技术手段,形意结合,虚实交替。

通常来讲,舞美空间设计的首要任务是满足观众的视觉需求。剧中荷兰人的巨船如幽灵般的存在,营造幽闭、迷茫与阴森恐惧的氛围,暗示诅咒与不可知。灯光颜色和强弱的对比、追光的运动方式,将荷兰人的形象塑造为一种理想化的象征,代表个体在经历苦难时的挣扎与追求。而在表现狂风巨浪、永恒不息的大海时,多媒体投影幕布将惊涛骇浪诠释得更为立体生动。

此外,多媒体技术的运用让时空的转换更加巧妙,通过舞台背景的转化,让观众明白了时空的变换。比如,在第二幕中,女主手捧画像的那一刻,虽然未曾与荷兰人谋面,但早已心动,对爱的渴望将她带入另一个时空。在第三幕的结尾,红色的幽灵之船与挪威船并置,舞台构架起了现实与传说的桥梁。

荷兰人的形象不仅是瓦格纳创作精神的体现,也是德国浪漫主义美学的重要符号,蕴含着深刻的人生哲理和人文内涵,是艺术与哲学结合的典范。而国家大剧院版在叙事空间、视听空间上,让观众直观感受到瓦格纳作品的独特魅力。摄影/王小京