8月14日晚,ALSO全新改版后的第一期微课准时在“ALSO课堂”与大家见面了,由ALSO·IN督导、BCBA孔艺蒙老师为大家分享一个老生常谈又颇有争议的话题——DTT。

DTT一定是刻板的吗?

当然不是。

实际上,“没有刻板的DTT,只有刻板的做DTT的人。”DTT可以是灵活、自然的,但要怎么才能把它做得灵活而自然呢?灵活的DTT有哪些维度、技巧和方法?

孔艺蒙

ALSO·IN督导

英国伯明翰大学心理学硕士

委员会认证行为分析师(BCBA)

ALSO·IN系统研发团队成员

ALSO·IN内容系统团队成员

什么是DTT?

回合式教学(DTT),是基于应用行为分析(ABA)理论的一种教学方法。在一对一的教学环境下,每5-20秒内,老师与孩子进行一个简单的教学任务。

一对一的教学环境

不只局限于“一人一桌两椅”

5-20秒

教学特点:快速,密集,重复练习

简单的教学任务

“简单”是因人而异的,指孩子踮踮脚尖能够够到的目标

为什么自闭症孩子需要DTT教学?主要有三点原因:

1.孩子不能在自然环境中主动学习

2.事情本身的强化对孩子没有强化效果

3.孩子习得技能需要比普通人更多次重复练习

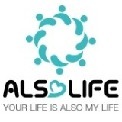

我们举个例子——购买火车票,运用ABC行为分析,

前事(A):火车站里的自动售票机

行为(B):买火车票

结果(C):拿到票,坐上火车

对于自闭症孩子来说,他们可能存在一系列问题:

在前事(A)上,不理解买票这件事,或关注不到售票机

在行为(B)上,做不到买票行为

在结果(C)上,无法从坐上车这件事获得自动强化

因此,我们也可以从这几个方面入手,在前事(A)上,简化任务帮助孩子理解,或者让其更明显使孩子能够关注到;在行为(B)上,通过辅助孩子,让孩子重复练习;同时在结果(C)上给孩子额外强化,这样反复习得技能。

DTT五元素——灵活教学的基础

DTT包含的5个元素分别是:

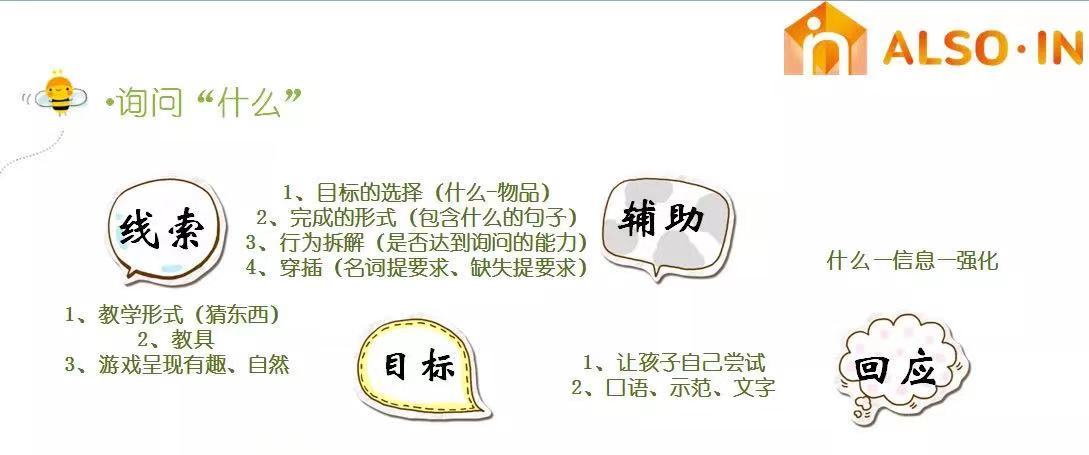

线索(区辨刺激,SD)

回应(目标行为)

辅助

结果(反馈、强化)

回合间隔

注意:回合之间的间隔不要过长,不利于孩子维持良好的学习状态;也不要过短,会显得教学节奏过于着急。建议2-3秒。

如何进行灵活的DTT教学?

1.从线索入手:

教学形式:桌面、厨房、沙发、超市、游戏、舞蹈......

DTT不只是桌面教学。任何时候只要我们发出指令,孩子给出回应,然后得到强化,都属于做DTT!

教具:丰富的物品、卡片、绘本、玩具、真人的表演......

注意教具多样化的同时,具体选择哪些教具要根据孩子的能力而定。

指令:丰富多样、简单到复杂、生活化......

比如“指认苹果”可以有很多种说法:指一指苹果吧;苹果是哪一个呀;找找苹果;我想要苹果;给我苹果吧......

可以先从“找苹果”这样简短的三字词开始,逐渐往长句过渡,指令长度要符合孩子的语言能力。

2.从目标行为入手:

目标的选择

应用性(优先选择生活中经常使用的技能,因为教学的最终目的是要运用和回归到生活)

差异性(考虑孩子能力;不要太容易混淆)

趣味性(从孩子的兴趣点出发)

完成行为的形式

比如,想让孩子指认水杯,除了让他指一指水杯、把水杯找出来,也可以换成“把水杯给妈妈吧”;

比如,除了拿一张卡片让孩子命名,也可以让孩子自己从一堆卡片中抽取,抽到什么就说什么,这样的形式更加有趣。

行为的拆解

目标行为超出孩子能力的时候,要化整为零,将项目进行拆分。

穿插

打断机械式记忆,避免重复课题枯燥。

3.从辅助入手:

辅助的选择

①让孩子主动思考

比如做词汇区辨特征的时候,区辨物品的特征尽量明显,便于孩子理解;

比如让孩子搭积木,如果8块积木孩子不会搭,可以拆分成每次2块,分4组连续进行,孩子能更好地关注到每块积木;

这样的辅助方式比孩子不会时,给他直接的反应辅助更好。

②找到孩子不会的点

就孩子不会的点进行辅助,其他地方不需要额外辅助;

通过亮强化物,调动孩子的动机,是一种很好的辅助方式。

给予辅助的时机

①及时

发现孩子不会,立即辅助他。

②给孩子独立的机会

在教学过程中,如果孩子在有辅助时已经做得很溜,这时可以稍微等一等,看孩子能不能在独立情形下做对。

辅助撤退

①想好撤退的顺序

不要一直维持一个辅助等级,避免孩子形成辅助依赖。

②循序渐进

辅助一点一点往下撤。

比如指认特征,有4只袜子图片。全辅:只有一只袜子带点儿,其他袜子空白没有图案;半辅1:一只袜子带点儿,另外一只带字母或数字,其他空白没有图案......逐渐增加干扰,最后4张袜子图各自有不同特征。

4.从结果入手:

强化

①当下感兴趣的—调动孩子动机

②逐渐降低强化频率—最终应用到生活

③趋于自然—从实物到社会性强化到自我强化

④强化目标行为—让孩子理解是什么

反馈

①多样化

②诚恳

③具体描述

额外活动(从目标延伸的活动)

可以额外增加一些小花絮,比如指认卡片时对孩子说:找一找喝水的吧。孩子找到后,顺下去说“那你也来喝个水吧”;

比如分享课题,孩子完成分享后,对孩子说:给自己也吃一点儿吧,让活动更加丰富有意思。

5.其他维度:

从教学者的角度:

制造环境变化(让孩子感受到新鲜感)

引导孩子关注环境(课前拉着孩子到处看看,养成对周围环境关注的习惯)

语气活泼丰富

尊重孩子天性(劳逸结合,自然教学)

建立和孩子的关联(教学前先建立配合度,根据孩子状态调整教学内容)

从泛化的角度:

应用在生活中(泛化不同的场景)

应用在面对不同人时(泛化不同的人)

多样的反应(引导孩子回答不同的答案)

两个具体实例

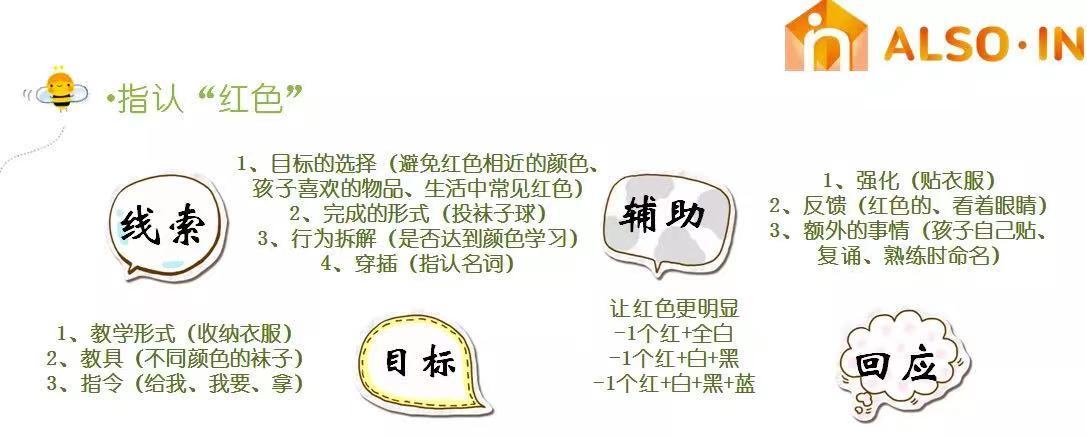

看一看,这两个任务应该怎么教学?

实例1

实例2

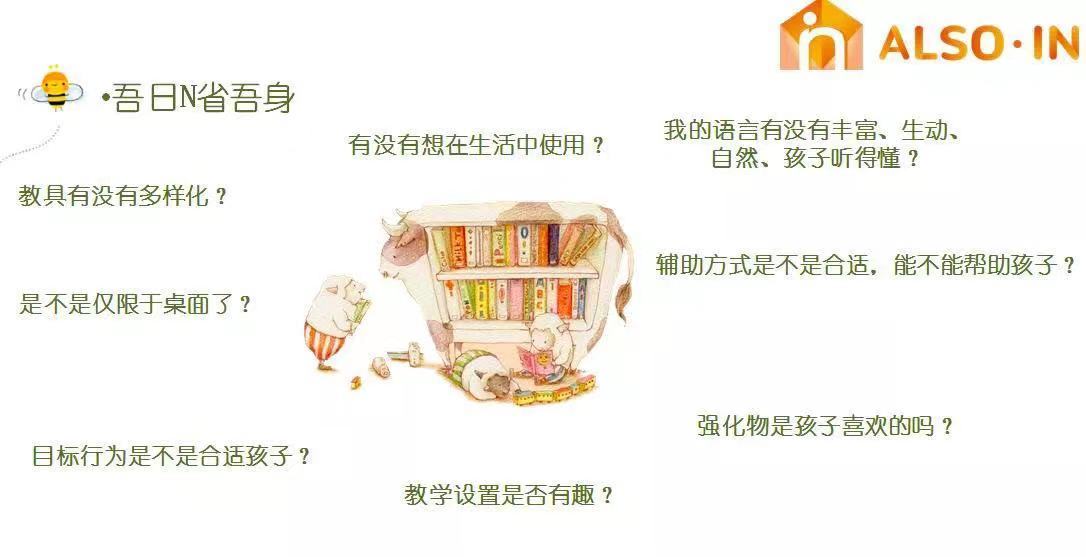

最后,做好灵活自然的DTT,需要家长们不时问问自己: