买书这件小事

宣德四年(1428),春节刚过,孔子第五十九代嫡孙,衍圣公孔彦缙打算从山东曲阜出发,去福建买一批书。按照明代户籍管理制度,军民出百里之外,须要由府州县发给路引,方能通行,路引如同现在的介绍信或者护照。得知衍圣公远行,地方官不敢疏忽,于是层层报告,上达天听。宣宗皇帝欣慰地称赞了圣人子孙行事谨慎,不仅允许他南下购书,还交代刷印书籍的纸张和印工的劳动都由官府承担。出门买书也需要圣裁,可见这在当时似乎并非一件小事。而且山东孔府购书,不去临近的江南,偏偏要山重水远地奔赴福建,这是为何?而衍圣公这一去,又是要到福建哪里买书呢?

孔彦缙之后两百年,顾炎武解答了这个不寻常的小问题。顾炎武是苏州昆山人,他的高祖顾济,曾在正德年间(1506-1521)官至刑科给事中,顾济做官的年代,距离衍圣公计划赴闽购书已经过去了快一百年,但顾炎武提到高祖“其时天下惟王府官司及建宁书坊乃有刻板”。原来,衍圣公当年是要去福建建宁府建阳县的书坊刷印书籍带回曲阜,除此之外并没有其他地方可以买书。明初的书籍生产和发行为何呈现这样的形态?这还要从官版书的颁布和发行说起。

刊布天下

书籍在传统中国社会不是普通的商品,它不仅承载教育、教化、规范意识形态的职责,还是普通人通过科举考试实现社会流动的阶梯。因此书籍产业呈现出的形态,深受国家官版敕撰书颁布及发行政策的影响。明初,朝廷颁布了大量的官修书,包括《大诰》《大明律》等等,并且对发行的规模也有要求。太祖要求《大诰》须“户户有此一本”,《大明律》则是各级政府行政手册和断案依据。永乐年间,成祖敕撰《五经大全》《四书大全》《性理大全》,成为科举取士标准,要求礼部刊布六部、南北两所国子监及天下郡县学。洪武、永乐两朝之后,官颁书的数量和种类都大大减少了,但是仍然有《资治通鉴》《资治通鉴纲目》《明伦大典》等等。这些敕撰书形成了官府运作的行为规范和科举取士的意识形态标准。

但“刊布天下”是什么样的生产规模呢?以应天府的户籍数为例,洪武二十六年应天府有163915户,教条地推测,有关部门应当生产发行16万余部《大诰》;同样地,各州府县加上中央各部衙门,各有一部三十卷的《大明律》,则是将近5000部;类似地,如果每所官学一套各种《大全》,则需要将近1400套,如果每个师生教员一套,则理论上需要近36000套。当然,以明初的行政能力,这种刊布天下的意愿不可能实现,向民间颁布书籍存在种种困难。

国子监和司礼监这样的中央机构是不可能为民间刊刻刷印十六万部《大诰》的。一方面,这些机构刻书的目的是整理和保存书籍,另一方面,木雕版印刷的工艺也有刷印数量限制,刻好的书版连续刷印几百次之后,就会吸水膨胀,字迹模糊,再印下去就有开裂报废的危险。

为什么是建阳?

江南地区的书籍产能在明初也非常有限。洪武年间太祖对江南地区实行严酷的经济政策,不仅籍没田地,还征收重赋,强行迁徙富民,来满足国初巩固权力的财政需求。刻书业也深受打击。元代地方官学本有学田,学田的收入中有一部分用于刻书,但是明初土地收归国有,学校失去了这一部分收入;而且朝廷为了充实中央藏书,从各地搜集了大量书版,收归国子监,进一步削弱了地方刻书的能力。

这样,重任落在了福建书坊。福建书坊就是建宁府书坊,也就是建宁府下辖建阳县的崇化里书坊。建阳在闽北武夷山脚下,自西向东的麻阳溪汇入向南的崇溪两条溪水交汇的地方就是建阳。宋元时期当地本来就有比较发达的刻书业,闽北山区盛产毛竹,日渐成熟的竹纸生产技术为印刷书大量生产奠定了基础。南宋大儒朱熹晚年迁居此地,和师友门人传道讲学,留下大量的著作,带动了出版业发展。明初因缘际会,由于江南刻书业衰落,同行衬托下,建阳的重要性显露出来,这种产能被纳入了赋役制度下的官书发行系统之中,得到了强化。

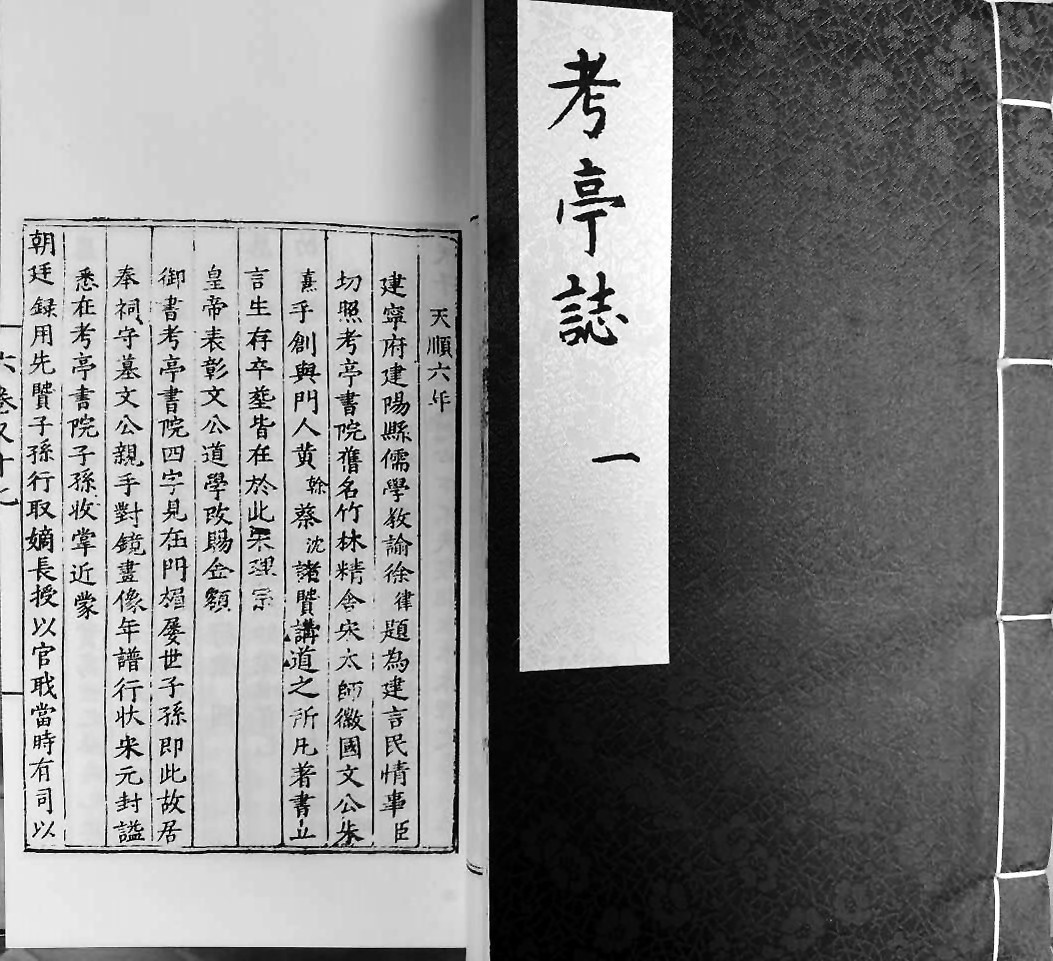

明代建本《考亭志》

官书发行系统的轮廓

明政府并没有明文规定出一个官书发行制度,但是将朝廷编订出版的书籍“颁布天下”,的确需要一定政策支持。我们可以从中央向民间颁书的记录和古籍刊记当中勾勒出一个轮廓,看看政策目标是如何落地的。这就是,福建建阳书坊承担了一部分翻刻和大量刷印官书的任务,以佥拨役户应役的方式实施。这样的安排在实际执行的时候有非常多漏洞,不过我们可以先了解一下这个发行系统的大致轮廓是如何的。

明实录中存在许多官书发福建书坊刊行的记录。但最详细的要数《明伦大典》的刊布流程。潘星辉教授对此有深入研究。《明伦大典》是嘉靖年间(1522-1566),皇帝推行礼仪改革,诏修的官书,这本书卷末礼部咨文指示出逐级翻刻发行的情况。按照潘氏的分析,《明伦大典》成书后,样书颁发给各王府,由亲王依式翻刻,分给世子、郡王及镇国将军以下并长使等官;在京部分官员各给一部;北直隶八府、南直隶十三府、十三布政司各送一部,令其翻刊,再逐级颁行所属州、县。各级儒学学校生徒,各给一部。还专门提到颁样书给福建书坊。嘉靖年间曾任提学副使的周弘祖所著的《古今书刻》可以说是一部记录嘉靖之前官方主导刻书活动的目录,福建条目之下,先列布政司、按察司、再列各州各府,其中“建宁府”条目下又列有“书坊”一项,显然是将建阳书坊视为官方的刻书机构。建阳当地县志记录的藏板情况也可与这种安排相互验证,例如弘治十七年(1504)的建阳县志就记载了成化年间颁定的25种“制书”,实录中提到的发福建刊行的官修书也在其中。可以说福建书坊就是建宁书坊,就是建阳书坊。那么这些书版是如何制作的呢?换言之,人从哪里来,钱从哪里来?

从书坊到书户

刘洪就是建阳县的一位被佥拨为书户应役刻书的坊主。坊主身份,在这样条件下更像是一项工程的承包人。他更为人熟悉的名字是“木石山人”或者“慎独斋”。慎独斋是明代建阳著名的书坊堂号,专门刊刻鸿篇巨制的正大古书。正德元年(1506),一位名叫院宾的四品佥都御史巡视建阳,专门带了一部212卷的宋代百科全书《群书考索》(又称《山堂考索》),要求建阳知县区玉安排人落实刊刻。院宾也明白,刊刻这部巨著非易事,他告诉知县区玉,承包工程的人选要谨慎:“非得涉獵古今,且裕於資本者,莫堪是任。”区玉领命之后,立刻想到了刘洪。可见刘洪在当地刻书业者中应当是佼佼者。知县对这位书坊主很客气,恭维道:“非子莫克胜是任者。”刘洪一介百姓,只能恭顺地回道:“唯唯。”

刊刻这样一部大书,如何置办刻书所需要的木板?写工、刻工的劳动又应当如何结算?《群书考索》的序言中揭示,钱是建宁府同知胡英、通判程宽、推官马竞,和新上任的知府费愚,“各捐俸金以资顾直”,即建宁府官员个人捐献出自己的薪水用于刻书。知县区玉安排“復刘徭役一年以偿其劳”,也就是说刘洪组织刻书是无偿差役,最多刻完这部书充抵全年劳役。不过这部书整整刻了两年才完工。

过了几年之后,刘洪又被分配到刊刻三百四十八卷《文献通考》的徭役。这部书是宋末元初马端临编纂的一部政书,记载的是典章制度的历史。正德十四年(1519),武宗敕撰,并宣布刊行天下。刘洪在1519年重刻了这部书,又在正德十六年(1521)在建宁府和毗邻的邵武府官员的监督下,校正修改过这部书的刻板,改正了一万多个字,刊记上有“书户刘洪改刊”的字样,明确提到了刘洪是“书户”。在府一级地方官员的监督下服役,这和嘉靖年间周弘祖《古今书刻》中建宁府下辖“书坊”的记录是符合的。

书户刻书应役的劳作,一直到了商业化泛滥的万历年间都还存在。除了刘洪的慎独斋,刊记或地方志可见明确被记录为“书户”的书坊主还有余彰德和余象斗。不过余象斗当书户的年代,官员的态度远没有一百年前对待他的同行刘洪那么客气。刘洪的年代,县令不仅恭维他为义士,还要优免他一年的徭役。而到了一百年后的余象斗刻《奇效医述》这部上下两卷的薄薄的医书时,留下的就只有“福建按察司程爷发刊”和“书户余象斗领梓”,这两行指令。

按照明代配户当差的赋役思路,建宁府承担刊布天下的责任,而实际执行就落在建阳当地经营书坊的书户肩上。这些被佥拨为“书户”的役户本身就在经营商业刻书,他们为官府组织刻书的经费,有一部分是来自于地方官员的捐款,书户也非常有可能垫资,动用自家书坊的刊工写工等人手,或者另外请人,付给工食。书户为官员组织刻书则是义务劳动,充抵徭役。

余象斗的刻书

书坊“乱象”

这样的制度安排也充满漏洞。首先,“上命不时”,刻书劳役没有一定的额度,随时都会有命令。什么样的官员可以指派书户应役?似乎也没有详细规定。这成了官员征用书户劳役为自己赢得政绩和文化资本的捷径。以清廉著称的海瑞(1514-1587)曾经斥责那些巡抚、按察使为主的官员,称他们在离职之际,往往要求府县官员组织刻书,作为人情馈赠的“入京封帕”,而刻书的经费并不是官员自己捐献的薪水,而是“府县剥民充之”。建阳县志也记载“官府征索偿不酬劳”。那位路过建阳的四品佥都御史,恐怕不是领了礼部的命令来安排刻书,自己上任还要携带二百多卷的巨著,可谓有备而来。在这样的制度漏洞下,整理经籍、推行文教,和利用地方资源为自己做政绩,二者之间充满了广大的灰色地带。这或许是“书帕本”风行的一个背景。

作为书户的书坊主人显然也不是只会口称“唯唯”的温顺羔羊。为了躲避劳役、谋取私利,他们也会采用各种办法。十五十六世纪,备考科举的士子人数大幅增长,加上白银涌入带来的商品化发展,出现了一个科举备考书籍“举业书”的广大市场。县志记载,建阳最晚到嘉靖年间就已经存在专门贸易书籍的定期市场即“书市”,“比屋皆鬻书籍,天下客商,贩者如织,每月以一、六日集”。书籍市场盛况可见一斑。

激烈的科举竞争和书市盛况使千篇一律的官方参考书显得毫无吸引力。明代科举规定科举第一场考试“四书义”和“经义”的指定参考注疏是胡广集纂的四书、五经、性理大全。按照刊刻官书的规定,书户必须遵照一定的版式,“照式翻刊”,不得改变官版书的版式和内容。但同时也是书坊主的书户,思索的是如何从同行竞争中脱颖而出。

最直接的做法就是在卷数和标题上下功夫。官版《易经大全》二十四卷、《书经大全》一十卷、《诗经大全》二十卷、《春秋大全》三十七卷、《礼记大全》三十卷、《四书大全》三十六卷、《性理大全》七十卷,但建阳书坊刊刻的大全系列,不少都有官版之外的额外内容例如纲领、图说、表格等等。除了增加内容之外,书商还会在书的标题上托会元、状元等当朝官员之名,为自己招徕顾客。这不完全是“蹭热点”,也有一定的制度基础。根据嘉靖十一年(1532)刊本《礼记集说》前,福建按察司整顿书坊的牒文显示,刊刻官书不仅须要“照式翻刊”,还需要县学师生负责校对。这县学师生一旦有人金榜题名,就成了书商的金字招牌,即便不是本府本县学生,也不妨碍书商宣传。叠床架屋的书名不胜枚举,例如万历三十三年(1605)建阳书林余氏就有一版书经大全,标题为《叶太史参补古今大方诗经大全》,打出福州府人士、万历十一年癸未科进士叶向高之名。除了大全系列之外,还有针对三场考试各项内容的参考书,也会被包装上吸引人的标题,例如建阳著名坊主余象斗就刻过一种《新鋟朱状元云窗汇辑百大家评注史记品粹》,这可能是针对科举程式中第三场经史时务策而出的史记类参考书,朱状元就是万历乙未(1595)进士朱之蕃。这样的例子在现存明代书目中比比皆是。

如果我们想象自己是一位明代的书贩,或者是一位连年落榜的焦虑举子,这两者不妨是同一人,万历年间某月初六在崇化里西的书市流连,想要为自己的头场考试选择一场定乾坤的秘笈。这边见到一套官版参考教材《诗经大全》二十卷,平平无奇,三年前备考已经买过一次,那边见到一套标题《诗经大全二十卷纲领一卷图一卷》,好像多了两卷,再往前走,还有《叶太史参补古今大方诗经大全》,不知有何内幕消息,想拿起翻翻,又怕店家不允许,要全部买下来,又有些囊中羞涩。反复掂量,最后可能还是选了书名最长,看上去最厚,名头最响亮的那本。

这样的场景虽然是虚构的,但它发生的历史背景却是真实存在的。明末建阳的刻书业就这样在赋役制度和商业化的双重影响下,在徭役和科举的塑造下,在国家和市场的摇摆中,呈现出一种混乱而迷人的景象。通过思考“书籍如何刊布天下”的问题,一个独特的官书发行系统和附在其上的书户/书坊呈现出来。这种带有一定官营性质的书籍生产方式,以及围绕科举而兴衰的书籍市场,还将一直延续到晚清,对近代的出版业、版权观念产生深远的影响。

参考文献:

方彦寿,《建阳刻书史》,北京,中国社会出版社,2003。

李子归,〈明代建阳的书坊与书户〉,《中国文化研究所学报》2018年第66期,页23-42。

潘星辉,〈《明伦大典》刊布考〉,收入吴艳红主编,《明代制度研究》,杭州,浙江大学出版社,2014。页111—134。

沈俊平,《举业津梁——明中叶以后坊刻制举用书的生产与流通》,台北:学生书局,2009

王毓铨,〈明朝的配户当差制〉,《中国史研究》1991年第1期,页24-43。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)