作为千万人口的制造业名城,东莞每天见证着无数通勤者的辛勤奔波。前几期,我们用数据丈量了这座城市的通勤现状:整体效率可圈可点,但也面临着公共交通覆盖不足、部分区域职住失衡等多项挑战。

本期,让我们站在更高的视角,重新审视东莞通勤现状,探寻优化路径,为这座活力之城描绘更美好的通勤未来。

一、数据观察:东莞通勤的现状概况

通过前几期的分析,我们可以总结出东莞通勤的主要特征:

职住分布:湾区“同心圆”扩展,市域“三心”聚集

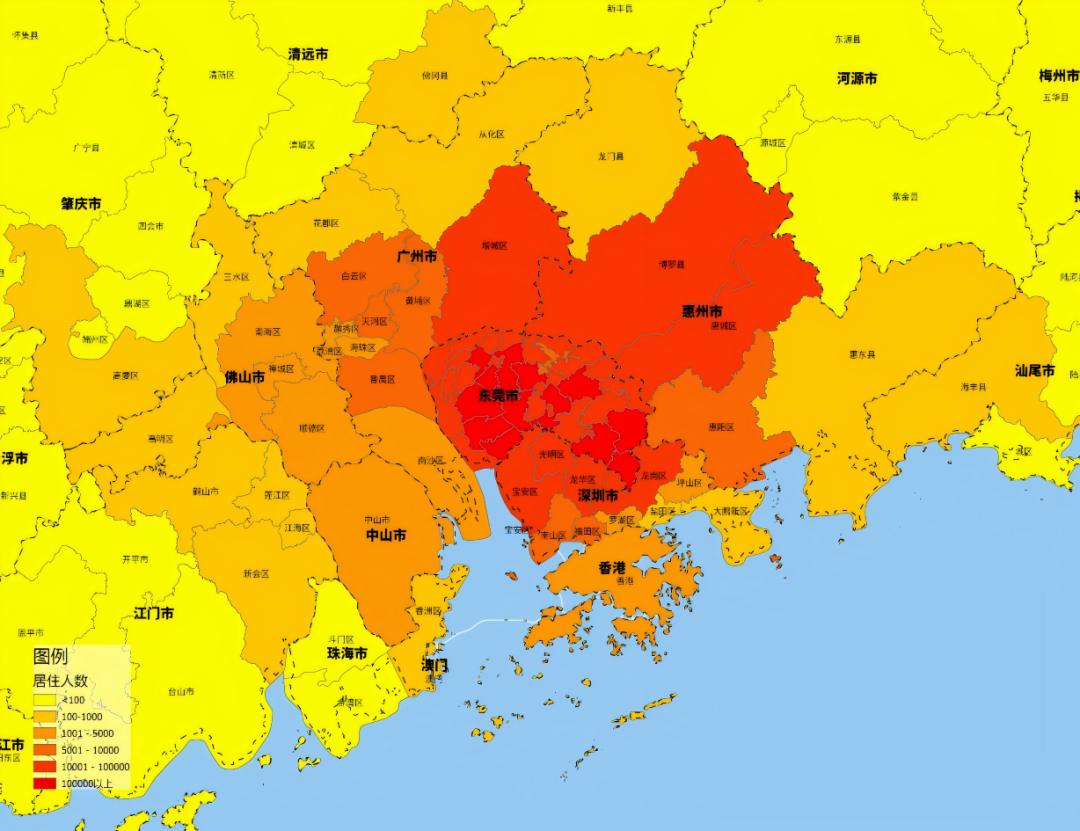

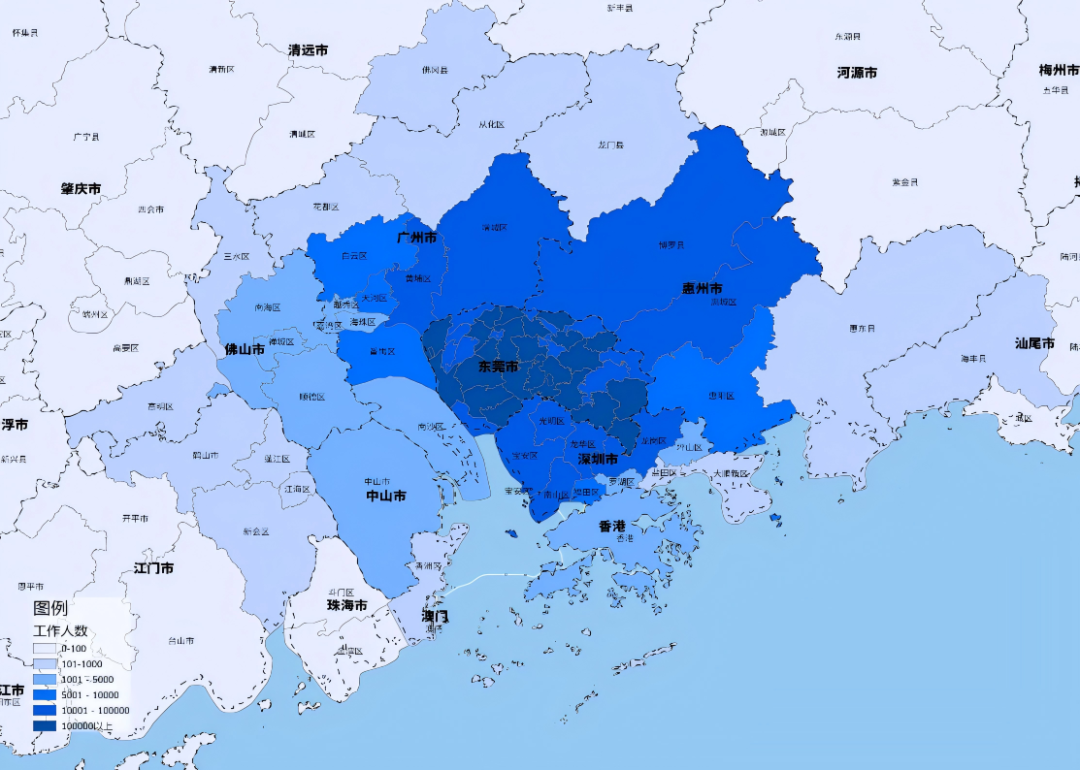

从大湾区尺度来看,东莞通勤人口的职住分布呈现同心圆圈层扩展态势,以东莞为中心,居住和就业人口规模向周边地区逐级递减,职住空间分布呈现相对一致的分层结构。

东莞工作人口居住地空间分布

东莞居住人口工作地空间分布

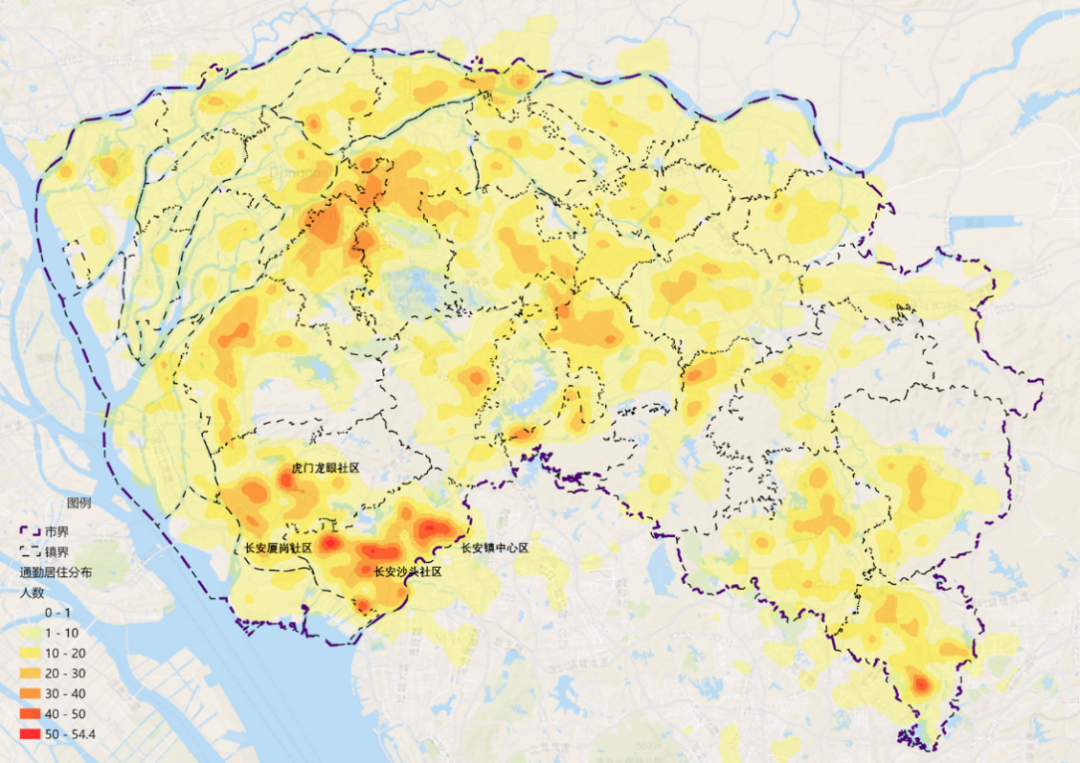

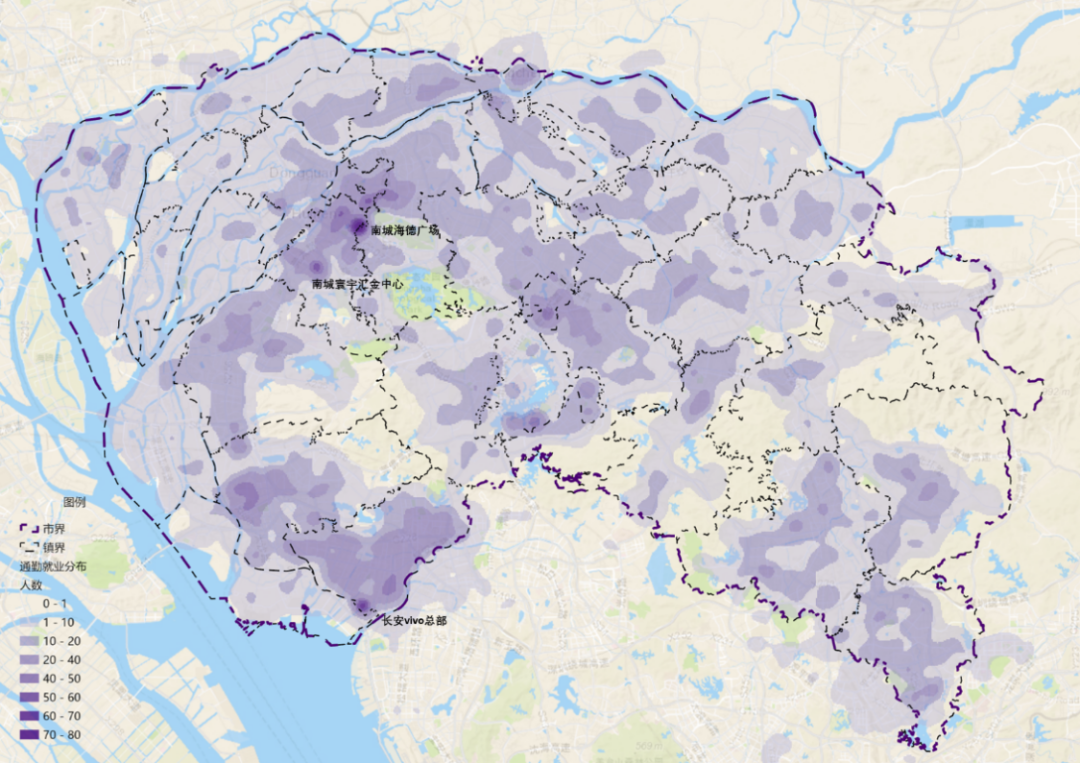

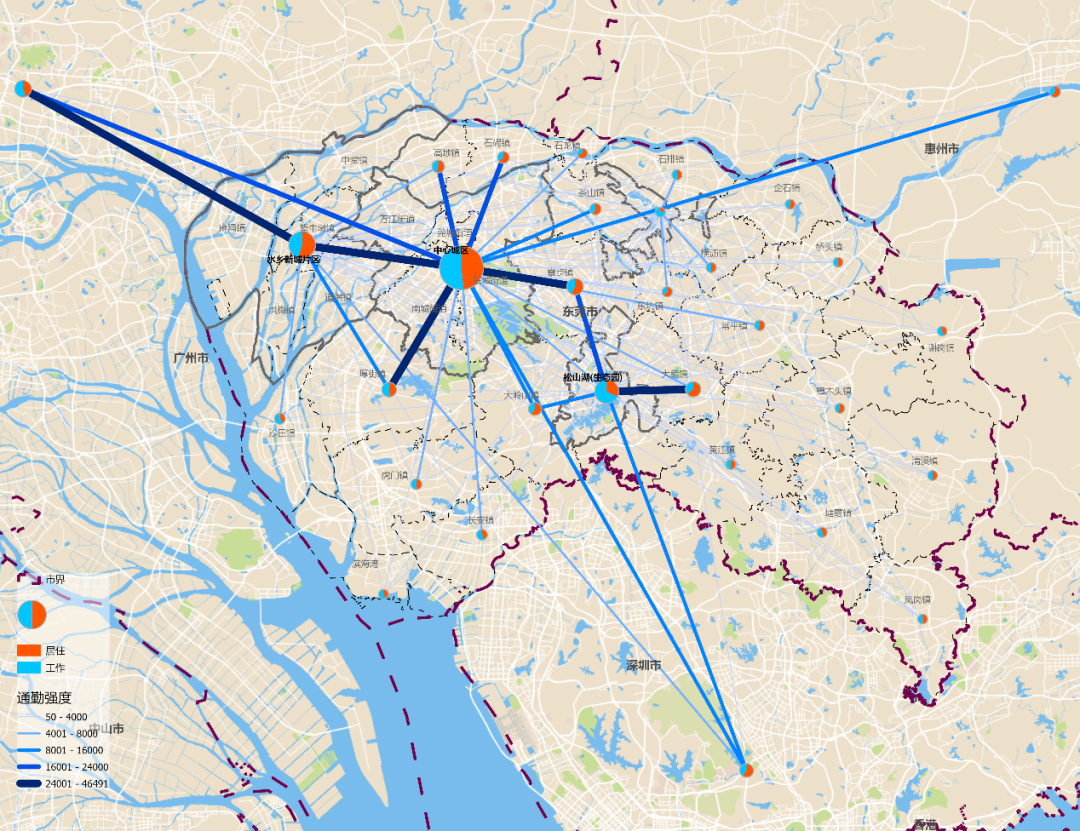

从市域尺度来看,通勤人口的职住分布则呈现明显的“三心”集聚特征,在长安镇、中心城区和环松山湖地区集中。

居住方面:长安镇形成了镇中心区、沙头社区、厦岗社区等多个通勤人口热点聚居地;中心城区吸引大量通勤人口居住,并沿莞太路在厚街、虎门方向带状伸展;环松山湖地区也形成了较为明显的通勤人口居住带。

工作方面:中心城区以南城CBD为中心向外辐射,沿厚街、寮步方向形成一条连续的通勤人口就业集聚带;长安镇就业通勤密度为全市最高,镇域工作热力均较高且覆盖面广;松山湖北部与其周边寮步、大朗、东坑等镇,形成通勤人口就业热连绵区。

东莞通勤居住人口分布热力图

东莞通勤工作人口分布热力图

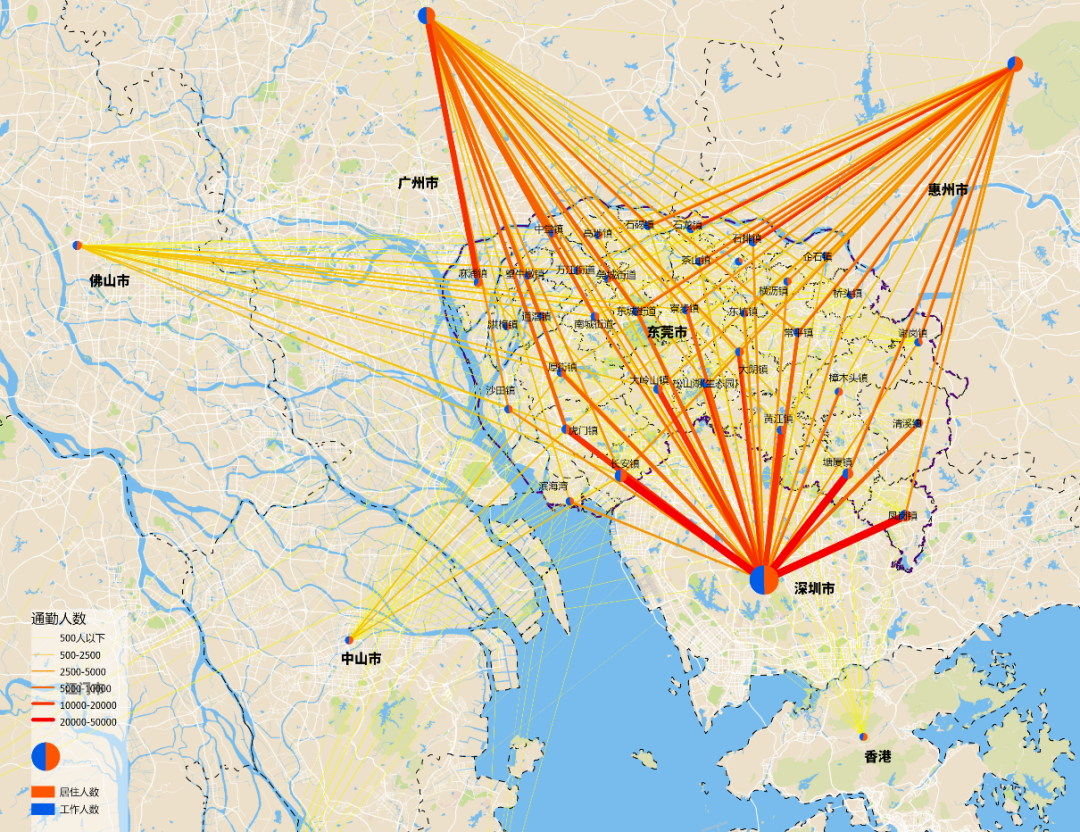

跨市通勤:总体平衡,莞深交互最为密切

东莞跨市职住通勤整体呈现较为平衡的态势,且相对集中在市域边缘地区。从跨市通勤的空间联系来看,深圳与东莞联系最为紧密,其次是广州和惠州。东莞与深圳、广州之间的人口职住流动相对均衡,工作与居住人口规模相近;而东莞与惠州之间则表现为非对称性,选择在惠州居住、来莞工作的人口数量显著高于惠州工作、在莞居住。

东莞各镇街与周边城市跨市主要通勤联系强度

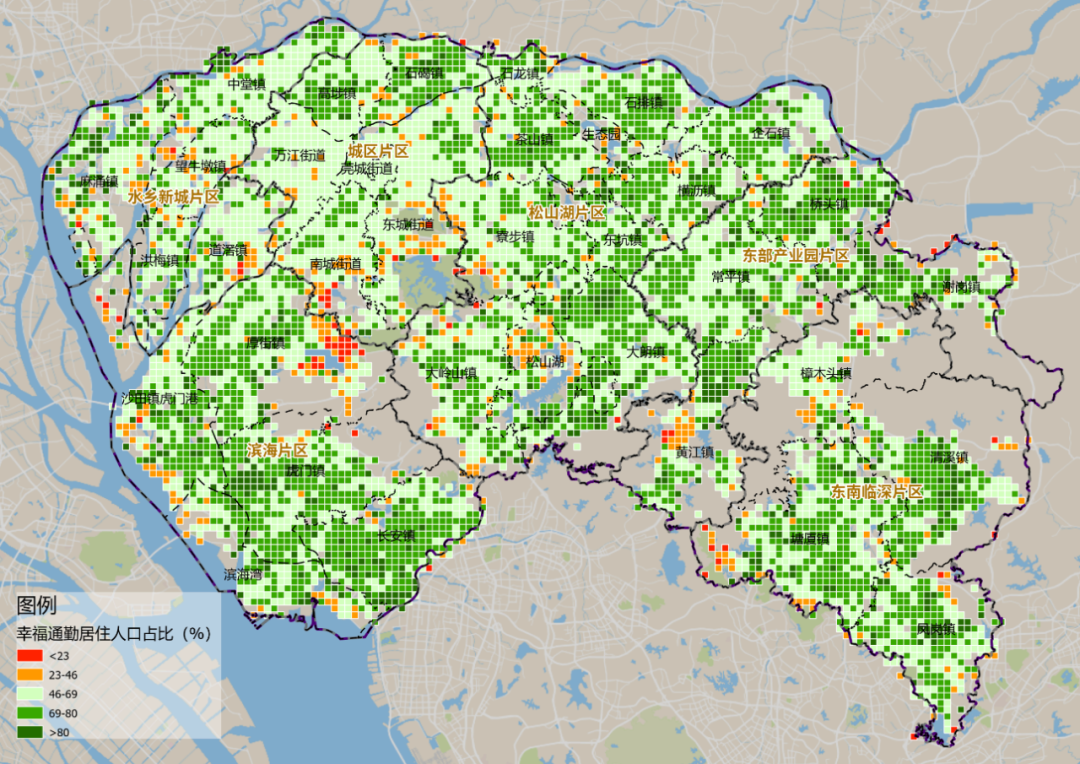

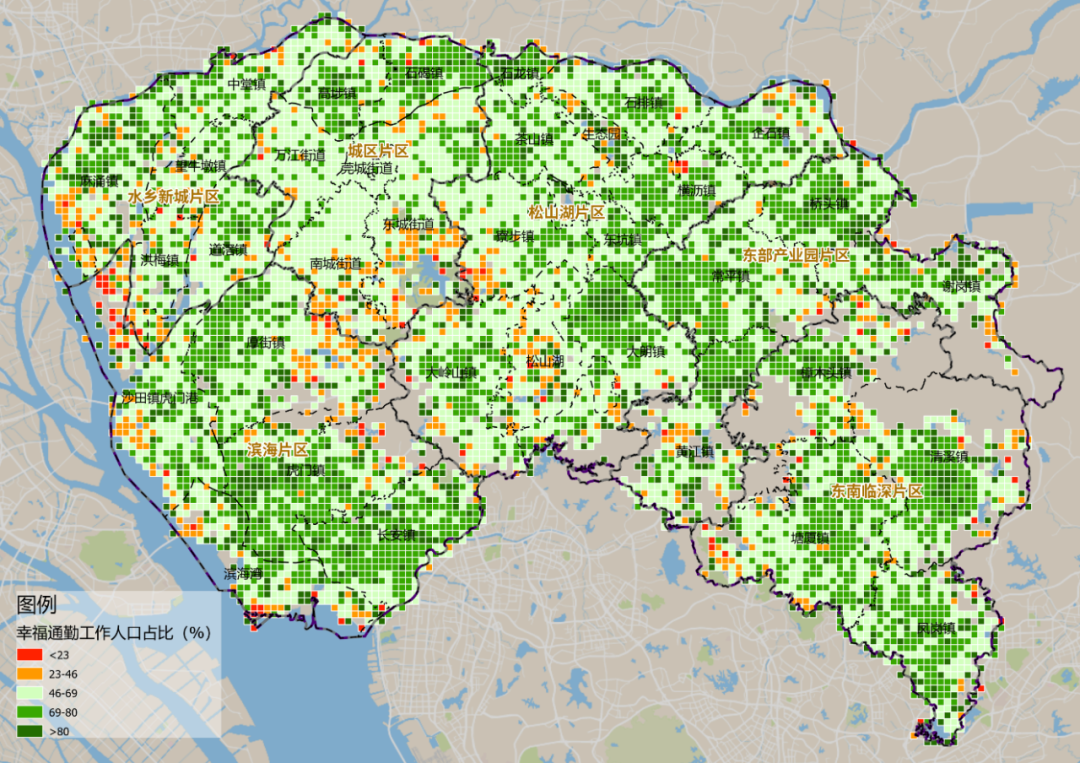

市内通勤:总体平衡便捷,多数人通勤很“幸福”

东莞大部分区域的职住比接近于1,总体呈现良好的职住空间平衡态势,通勤效率较高,短时间通勤者是主体。全市单程平均通勤时间不到30分钟,45分钟以内通勤比重达86.8%,超过六成通勤者(64%)享有5公里以内的“幸福通勤”。从空间分布来看,大多数区域保持着较高的幸福通勤人口比例,仅少数镇街的边缘地带和生态地区周边比例相对较低。

东莞幸福通勤居住人口占比空间分布

东莞幸福通勤工作人口占比空间分布

二、痛点透视:通勤体系的三大挑战

尽管东莞的通勤效率总体较为理想,但仍有以下主要痛点:

一心一园一片区职住空间相对失衡,通勤压力较大

中心城区"钟摆式"通勤现象突出,职住人群错位,园镇就业、主城区居住和镇里居住、主城区就业人数均较多,跨镇极端通勤占比较高。松山湖、生态园居住配套空间不足,职住分离度高,1小时以上极端通勤量大。水乡片区居住空间较多而就业吸引力偏弱,大量居民跨镇通勤到其他地区工作。

东莞职住平衡三大挑战区域与关联通勤地区联系

公共交通:综合效率偏低,支撑能力有限

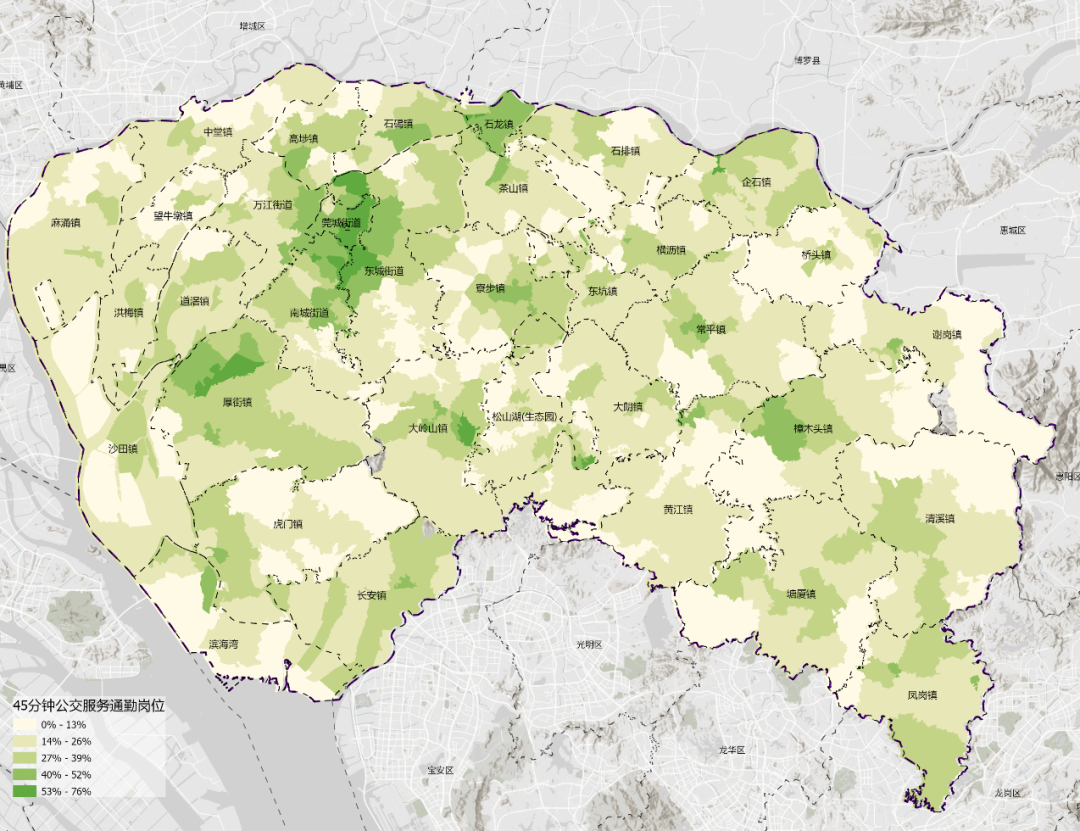

轨道交通覆盖不足,难以充分发挥大运量优势。公交站点覆盖率高达85%,而能在45分钟内完成的公交出行仅占公交通勤总量的26%。全市范围内,45分钟公交服务可覆盖的通勤居住和就业人口占比在中心城区、石龙、厚街等地相对较高,其余园镇普遍偏低。此外,共享单车作为公共交通的重要补充,在一定程度上缓解了通勤压力,不过轨道站点周边的骑行环境还需进一步优化,以便更好地发挥共享单车的接驳作用。

东莞各社区45分钟公交服务通勤居民占比

东莞各社区45分钟公交服务通勤岗位占比

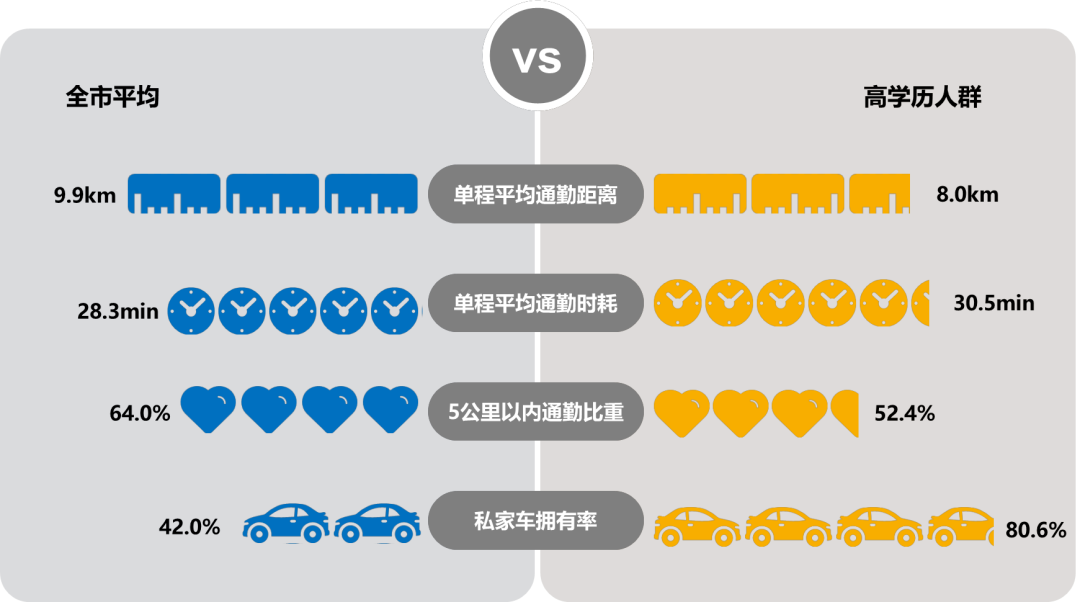

高学历人群通勤矛盾相对突出,通勤体验有待提升

高学历人群通勤呈现"距离短、耗时长"的特殊矛盾性:单程平均通勤距离(8.0公里)低于全市均值(9.9公里),但通勤时长(30.5分钟)反而高于全市平均水平(28.3分钟),5公里内通勤比例(52.4%)低于全市"幸福通勤"平均水平(64.0%)。

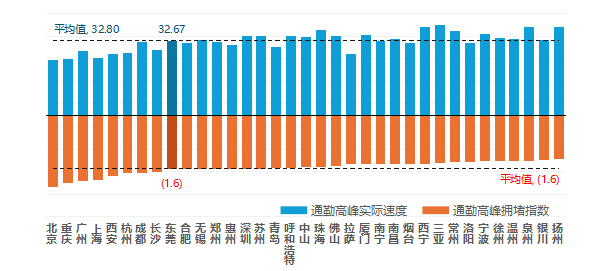

交通拥堵进一步影响了通勤体验。高学历人群的私家车拥有率高达80.6%,远超42%的全市平均水平;东莞通勤高峰实际车速32.67km/h,通勤高峰拥堵指数1.60,高于深圳、惠州、中山等多个周边城市。

高学历人群主要指标与全市平均水平对比

2023年度百度通勤高峰交通拥堵情况(数据来源:百度地图《2023年度中国城市交通报告》)

三、优化建议:打造更加便捷高效的通勤体系

东莞的通勤现状既体现了这座城市的高效便捷,也显示其在发展过程中所面临的挑战。为打造更加便捷高效的通勤体系,需要借鉴标杆城市经验,结合东莞实际,从空间布局、交通体系和服务模式三个维度提出系统优化建议。

构筑职住空间:推动产业社区与TOD建设

通过差异化的功能布局优化策略,提升不同片区的职住平衡水平。

在松山湖等已建设的产业集聚地区,可以通过建设人才公寓、保障性住房等多层次居住空间,并完善商业、文体、医疗、教育等生活配套,构建"产业空间+人才社区+生活配套"的产业社区模式,实现创新人才与创新空间的良性互动。

案例1 在现状产业集聚地区,依托自有房源改建居住配套

重庆两江新区企业众多,员工数量庞大,但许多员工的居住地距离公司较远,上下班主要依赖交通车,通勤十分不便。为减少职住不平衡现象,缩短通勤时间,两江知寓投资管理公司依托自有房源,进行房屋装修、改造升级,计划5年内打造2万套人才公寓,以满足两江新区落户企业不同人才的入住需求。两江人才公寓交通出行便捷,功能配套完善,使得员工能够在公司附近居住,从而优化了职住平衡,有效缩短了通勤时间,进一步提升了通勤幸福感。

在水乡片区,依托独特的生态旅游和文化创意资源,可以结合现代化产业单元规划,发展特色产业社区,吸引本地人口在地就业,提升片区吸引力。

案例2 新建产业园区职住平衡整体谋划,促进“产城一体化”发展

成都天府软件园总占地面积约406亩(27公顷),项目在建设之初便谋划了职住平衡的格局体系,旨在打造一个以产业为核心、住宅和商业配套齐全的产业新城。项目配套建设了印悦府、和悦府、锦悦府等一批人才公寓项目,满足人才居住需求;规划了商业、文旅等配套设施,进一步提升园区员工的生活品质。

在中心城区,加强站点周边混合功能区建设,可以集聚居住、办公、商业等多元功能,打造紧凑型综合社区,通过站城一体化发展,提高公共交通可达性,最大限度减少通勤压力。

案例3:结合公共交通站点建设居住配套,推进“站城一体化”的TOD模式

深圳盐田港区公交综合车场项目创新采用“综合车场+保障性租赁住房”的复合开发模式,将市政交通设施与保障性租赁住房进行统筹规划,科学划分住宅、商业、公共配套及综合车场三大功能板块。TOD模式中密集的交通网络能有效缩短出行时长,提升公交场站使用效率,促进实现职住平衡;同时,将土地资源与交通体系进行有效整合,可以在一定程度上提升土地利用的复合性,对缓解和改善潮汐交通现象产生积极作用。

优化交通体系:构建三网融合的绿色出行系统

构建轨道交通、常规公交和慢行系统深度融合的一体化交通体系,提升公共交通综合服务效能。

轨道交通方面,拓展网络覆盖范围,重点连接关键居住区和就业中心,强化大运量公共交通骨干作用。

常规公交方面,围绕提质增效持续优化服务,科学调整公交线网,优化运力配置和发车频率,提升公交系统通勤效率,吸引更多市民选择公交出行。

慢行系统方面,着力打造安全连续的绿色出行网络,完善自行车道和人行步道系统,消除断点瓶颈,优化骑行和步行环境,为市民提供更多元的低碳出行选择。

案例4 加强轨道、公交、慢行三网融合,提升公共交通出行效率

深圳市正在深化轨道交通、公共交通和慢行交通的三网融合,构建一个紧密配合、无缝衔接、可靠舒适的公共交通网络。一方面着力于网络融合,努力构建覆盖全市的社区微型巴士系统,打造安全、连续、便捷、舒适的慢行接驳网络,包括地下步行系统和公共自行车系统。另一方面推动运营融合,包括同步轨道交通与常规公交线路的时刻表,增加常规公交接驳线路的发车频次,优化运力配置等,提高轨道交通与公交换乘的便捷度和舒适性。

创新出行模式:探索精准公共交通服务新路径

东莞需要在传统公交服务基础上,积极探索更加多元的公交通勤服务模式。

跨域通勤方面,加强与周边城市的公交协同,完善跨市通勤线网布局。通过优化线路设置和运营组织,为日益增长的跨城通勤提供便利保障。

案例5 针对跨城通勤,开通定制公交

为方便东莞与深圳市民跨城通勤,两地公交公司开通了多条通勤公交线路,通勤11路是其中之一。通勤11路是长安万科金色悦府至深圳松岗影剧院的通勤定制公交专线,主要为从长安往返深圳松岗的“上班族”,提供高效直达的莞深跨城通勤公交服务。该线路的发车时间为周一至周五,每天上午7:25,从万科金色悦府小区出发,沿途依次经过伴山华府、中惠新城、万达公馆等长安住宅小区,然后开往深圳的碧头地铁站、松岗地铁站,最终到达松岗影剧院,全程耗时约半小时,票价仅三元。通勤11路定时定点、专车直达,极大地方便了沿线住宅小区居民的日常跨城通勤需求。

高峰通勤方面,结合早晚高峰客流特征开通通勤快线。针对主要客流走廊,开行直达式、快速化的高峰巴士,采取多点停靠、高等级车型等运营模式,缩短通勤时间。同时根据客流变化,灵活调整发车频次和运力配置,提升运营效率。

园区通勤方面,针对高新技术园区、产业园区等就业密集区域,开通定制通勤专线。通过"点对点"直达服务,有效解决园区员工集中通勤需求,提高通勤效率。

案例6:针对产业集聚区,点对点开通通勤巴士

珠海三溪科创城聚集了众多企业,但单个企业由于人数少、路线分散等原因,导致员工通勤不便,人均通勤成本较高。为有效解决这一难题,三溪通勤巴士正式开通,目前共开通了6条线路,覆盖了香洲、吉大、南屏、坦洲、斗门等区域。同时,巴士配备实时定位系统,员工可以提前查看车辆位置,从而节省候车时间。三溪通勤巴士实现从“家门口”直达园区,免去了换乘的麻烦,大幅减少了通勤时间,目前已累计服务近18万人次。

四、未来可期:驶向智慧通勤新时代

东莞的通勤升级是一个需要分阶段推进的系统工程。近期聚焦三网融合、公交优化,推动职住平衡;远期则着眼于智慧通勤系统建设与未来交通技术布局。

智能网联、无人驾驶、低空交通等新技术的发展,未来必将给通勤带来巨大变革。东莞应积极布局智慧交通领域,建设智能调度系统、发展共享出行模式,为通勤提供更加便捷的解决方案,打造粤港澳大湾区的通勤样板。

未来,东莞将迈向更加高效、绿色、智慧的通勤新时代,为市民创造更美好的出行体验。

凤凰网广东发自东莞

来源:东莞规划院

编辑:袁方其