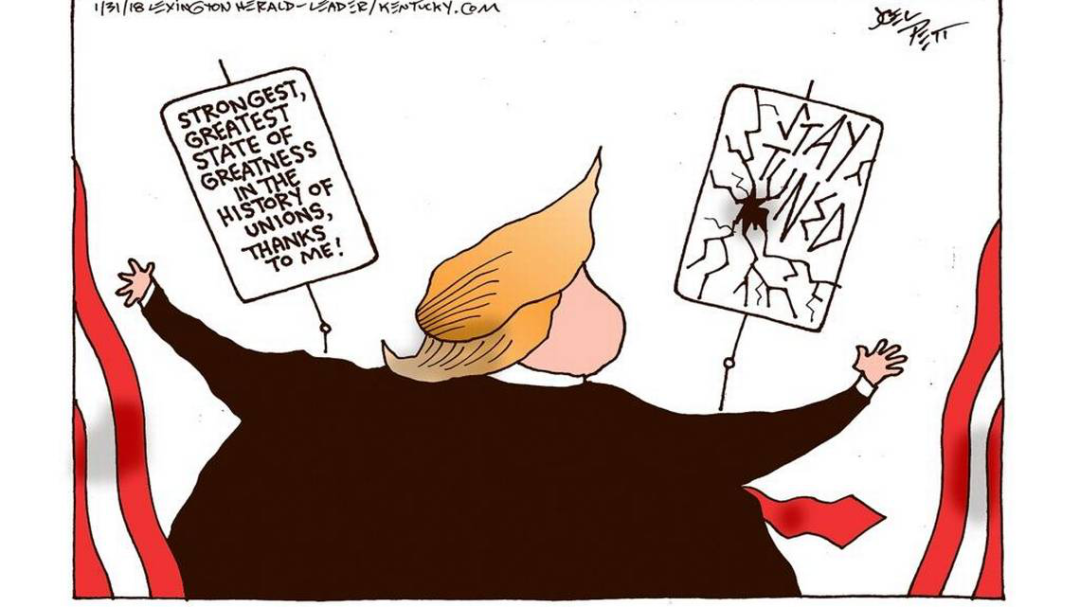

▲图片来自kentucky.com

编者按

近日,美国传染病专家福奇表示,即使新冠疫苗研发出来,也会有1/3的人不愿意打疫苗,他们反科学、反权威、反疫苗。疫情下,这种反智主义在全球盛行,很多人认为新冠病毒来自实验室合成,目的是作为生物武器;部分英国民众曾怀疑5G技术可以传导新冠病毒,由此烧毁了数座信号塔。在这篇文章的作者看来,美国的反智主义可部分归结于社会体制,正如著名科普作家阿西莫夫指出,“民主便意味着我的无知和你的博学一样优秀”。他还认为,特朗普当选美国总统并不是 “黑天鹅” 事件,而是反智主义推动的。至于为何近年来反智主义得以快速滋长?作者认为,这是互联网为其提供了一条捷径,很多人有“用百度搜索快速进修成为专家”的错觉。关于如何消除反智主义,他在文中给出了一些建议。

“

人世间的罪恶几乎总是由愚昧无知造成,相比起恶意,缺乏见识的好心带来的危害往往更胜一筹。

—— 阿尔贝·加缪《鼠疫》

来美国十余年,文化上大大小小的冲撞早已见怪不怪,但2016年特朗普击败希拉里当选美国总统还是来的猝不及防,这次疫情中的冒出的种种事件更是匪夷所思。如果说特朗普当选背后的逻辑是一个谜团,在疫情激化后各种社会现象的观照下,谜底似乎隐隐从历史的深海里浮上了海面。

诚然,历史上有很多 “黑天鹅” 事件,非要赋予这些事件发生的缘由,多少会中了后视偏差套,成为事后诸葛亮。但特朗普当选绝对不是 “黑天鹅”:在众多原因下,反智主义是不可忽视的推手。

反智主义的根源是什么?

实际上,共和党很早就清醒地意识到拉拢反智主义群体是笼络人心的绝妙战术。有那么一群人躲在暗处,秘密地等待着时机,当各大支持希拉里的媒体正准备为美国历史上第一个女总统的当选而欢呼时,他们悄然从各个角落如蟑螂般纷涌而至,给自己的同类投上了 “团结” 的一票。早在1964年,业已“右转”的里根发表了演讲《选择的时刻》(A time for Choosing),并在演讲向他们发出信号说自己笃定地站在 “普通美国人” 一边,而不是过于在意 “遥远的国会大厦中的精英”,那些以为为大众谋福利就可以对 “我们” 狂傲不屑分子。

纽约州长的弟弟克里斯·库莫(Chris Cuomo)在一档节目里询问选民为什么会支持特朗普,一个自称特朗普支持者的女人打来电话说,因为特朗普就像她和她的朋友一样,不会使用 “花哨” 语言。

在这里,尚且不去定夺特朗普是否和里根一样,居心叵测地扮演一个文化金字塔底层的角色,还是如假包换的真情演出。除非特朗普在公众面前接受智商测试,所有的争论最后也只是徒劳,改变不了各持己见的局面。但反智主义在美国社会的势力可见一斑。

我曾经读到一个极端的反智主义例子,塔拉·韦斯托弗(Tara Westover)的自传体小说《你当像鸟飞往你的山》。书里提到塔拉的家人信奉摩门教,认为西药为上帝所憎恨。哪怕看到孕妇生产大出血,全身烧伤,抑或生命已经危在旦夕,依旧信仰上帝有治愈之神力,忠诚的教徒应当虔诚地把伤病交由上帝。如果付出了生命的代价,也是因为“上帝召唤他们回家,任何人都无能为力”。而当塔拉 “背离” 了上帝,她的父亲就愤怒地诅咒:“我奉上帝之名,为你作见证,灾祸就在你面前。它就要来临了,很快它会打垮你,将你彻底摧毁”。

▲著名科普作家艾萨克·阿西莫夫,图片来自thequalmist.com

那么问题就来了,反智主义的根源是什么?仅仅是因为某些教徒偏激的宗教信仰?诚然,根深蒂固的宗教理念不能接受物种进化对上帝造人观念的威胁,也不能接受医学和其他科学对上帝权威赤裸裸的挑战,不过反智主义没有那么简单。那么,是否是美国社会体制决定的?这自然是一部分原因,科普作家艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)曾便指出,美国是民主社会的属性便让反智主义者认为 “民主便意味着我的无知和你的博学一样优秀”。

反智主义为何会得以滋长?

作为一个无神论的中国人,我更关心的是抛弃社会体制和宗教传承因素,单单从人性的角度,或者是从普世的规则来看,反智主义为何会得以滋长?

世界各地的反智主义往往伴随着阴谋论,在他们的视角里,精英阶层不是寻求真理,而是借助知识这个武器,出于政治目的兜售伪科学来攻击对立政党,或者是戴着学术帽的精明商人谋取一己私利。美国历史学家理查德·霍夫斯塔特(Richard Hofstadter)在1962年发表的《美国生活中的反智主义》里提到,反智主义眼里的知识分子不但都很做作、自负、势利眼,而且十有八九缺德、危险,而有破坏性。

为了证明知识分子和专家唯利是图的观点,反智主义信手拈来不少证据。比如一些诺贝尔得主获奖之后,因为商业利益违背科学精神,利用伪科学收割全球智商税。最有名的当属因为发现一氧化氮是细胞间重要信号分子而获得1998 年诺贝尔生理或医学奖的路易斯J·伊格纳罗(Louis J. Ignarro)和费里德·穆拉德(Ferid Murad)。在获奖后,伊格纳罗加入保健品直销巨头康宝莱,开发并代言了一款一氧化氮概念的复合营养粉,而穆拉德也跑到中国来割韭菜,炒作了一款一氧化氮石榴汁保健饮料。

除了对动机的不信任,滋养阴谋论的另一原因是对专家专业能力的怀疑。不可否认,专家犯错带来的影响是毁灭性的。因为科学的失误,沙利度胺作为一种治疗与妊娠相关的晨吐药物,致使近万余名儿童患有先天缺陷畸形症状—海豹肢症;而四环素也让一代人留下了的永久的四环素牙,成为无法抹去的历史悲剧。

诚然,非要捍卫每一个专家的动机、道德观、绝对正确性,势必会失败。没有任何一个社会群体能接受得住这种挑战:哪怕道德楷模的主教也有多次被性侵事件拉下道德神坛的个例。阴谋论者的精明之处就在利用了人类 “寻找错误” 的本能,避而不谈专家群体的道德和专业水平的平均值,而是利用互联网这个最好的平台,大力宣传离群值,完美的演绎了 “好事不出门,坏事传千里” 的脚本。

互联网无处不在,社交媒体的聊天不受约束,新闻报播24小时滚动式轰炸,信息一经发布,地球任何角落都能即可接受迅速发酵。如果埃隆·马斯克的殖民火星计划成功,火星移民们也能同时在电脑(如果电脑还没被新一代的机器取代的话)前津津乐道的点赞。

互联网不但承载即时传播的功用,也造成一种强烈的错觉:外行似乎能用百度搜索快速进修成为 “专家”。

这次疫情信息铺天盖地的传播,很多网友都可以分辨出抗体检测和核酸检测的区别,也了解到了 N95 口罩的 N95 到底是什么意思,互联网在全民科普的进程上功不可没。但信息拥有者和一个行业深耕数年的专家有本质的区别,前者不能推进一个行业的发展,并且对信息的判断能力因为缺乏实践不可避免存在局限性。“女乔布斯” 伊丽莎白·霍尔姆斯(Elizabeth Holmes)几滴血进行几百项检测的神话可以引起资本的高潮,却无法让科学家兴奋。要知道,这些华尔街的精英们在自己擅长的领域可是聪明绝顶的。

更可悲的是,在通往学识渊博的道路上,互联网提供了一条捷径,而这正在摧毁新生代文化专家的成长。许倬云老先生说:“现在的知识分子不是思考者,是检索机器”。我们正在危险地滑向一种无知浅薄的新形态:把东拼西凑的信息包装成博学。

为何公众与公知往往站在对立面上

人是有惰性的,如果所谓的 “知识” 唾手可得,便很难选择静下心来在学海里苦苦作舟,通过系统的阅读、记忆、消化、思考,从庞大的知识体系中吸取营养和精髓。“知识分子” 有了互联网这个完美的工具,只需几分钟的搜索,加上精湛的文字套路,便可以对一本没完整看过的书,一部一扫而过的电影,发表气势磅礴的长篇大论。

碎片化的信息如同一张巨型的网,捆绑了思想的手脚,把人类困在信息复制粘贴的狭窄空间里,反刍着前人的智慧。专家和外行、老师和学生,知识和信息的界线在百度、谷歌、知乎盘踞的世界里日渐模糊。

对专家的不信任表象的背后,与人类自我保护机制导致的问题外部转移息息相关。从农业革命到第一次、第二次、第三次工业革命,以及即将到来的第四次工业革命,每次都会涌现出一批新的专家。这些专家发明了神秘的机器,把农民从土地驱逐到工厂和公路,而如今机器又长出了双手,似乎无所不能,还可以二十四小时不吃不喝只工作。

这种难以应付的复杂性和快速的社会变革让停滞不前或者缺少跨越阶层资本的人们感到无助和愤怒。既然无法摆脱这种困境,唯一的心理安慰就是把问题归责于专家,执念的认为是专家造成了自己的困境以及不平等待遇,如果不反抗,这种情况会愈演越烈。

然而,专家真的是最大既得利益者吗?又有谁能阻止技术改革的车轮在历史的长道上势不可挡地碾碎陈旧的等价交换规则、劳动时间和价值的关系、实业和互联网企业的资本分配。这些深层次的命题所得到的关注少之又少,一来太过沉重,二来从根本上几乎没有解决的方案。

但攻击专家就不同了,只要认定专家不值得信任,就可以利用“验证性偏见”轻而易举的搜集到各种证据。就好比心情不好的情侣,总可以揪着对方的小辫故意发坏脾气。

如今恰好又是一个全民需要娱乐和故事,而非知情的时代。相比起专家坚守枯燥严苛的逻辑和准确性,天马行空的阴谋论、充斥着坏脾气的讨伐、民间智慧和传说、痴人说梦的理想主义,因其庞大的戏剧张力,再借助大数据读者口味调查的指导,在互联网的知识花园里野蛮生长。知识领域的 “劣币驱逐良币” 法则把枯燥严谨的学问压迫到搜索的底层,东拼西凑半真半假的信息却是10万+的宠儿。

让故事将科学和公众粘连起来

谁不喜欢听故事呢?故事有趣又隐约,闪耀着智慧。好比这个:学生问人类学家玛格丽特.米德(Margaret Mead),什么是文明最初的标志,玛格丽特并没有谈论鱼钩、陶罐或者磨石,而是意外地回答:人类文明的第一个迹象是折断后被治愈的股骨。

断裂的股骨愈合表明这个受伤的人是在他人的帮助下逃避了危险以及饥饿,所以在困境中帮助别人是文明的起点。第一次听到这个故事如同醍醐灌顶,忍不住大呼一声:Eureka!(注:古希腊词语,意为 “我找到了”),那种喜悦如此之强大,根本无心去思考:动物界是否也存在这种互助的现象?

故事往往也符合简单逻辑和文化认可。那些鼓足勇气在屋檐底下撑伞的孩子,最终长得高高低低,调皮儿童的耳朵似乎也没被弯弯的月亮割掉。一直到如今,还清楚记得小时候偷偷把米饭倒到下水道后,天天照镜子生怕丢掉的米饭长成脸上痘痘的惶恐不安。这些无伤大雅的小孩子的枕边传说在成人的世界里依旧层出不穷。坐月子的女人们忍受着不洗澡洗头的煎熬,男子们一口口的吃着牛鞭憧憬着变得力大无穷。吃啥补啥,这个逻辑一个脑回路就能想明白,于是就有了各种高端品牌的胶原蛋白产品,爱美之人趋之若鹜。

故事同时是充满希望的。“人民的希望” 瑞德西韦数年默默无闻的研发无人问津,仅仅因为一例新冠病人康复的时候刚好接受了瑞德西韦的治疗,便被赋予了 “神药” 的标签,之后起起落落,百转千回,符合了一个完美故事的所有必备条件。

一年前一则 “以色列一个生物技术公司宣布已经攻克了癌症!” 的消息霸占整个网络,亲朋好友纷纷给我留言分享这个振奋人心消息,而这家公司只是开展了有限的动物实验,临床根本没有启动。人们对于攻破疑难杂症的愿景朴素美好而动人,只是这个理想太遥远,眼前的点点星光如果不把它华丽装饰,似乎就要失去耐心和希望。

当然,专家们也需要自省,如何寻找和外行恰到好处的沟通方式,成为故事讲述者,而非高高在上令人生厌的教导主任。多一些《自私的基因》和《众病之王:癌症传》这种有趣的知识,兴许可以把尚存理性的反智主义拉回到客观科学的阵营,至于那些对事实视而不见的极端分子,我们只能悲观地认为:多说无益。