日落观山,夜深听雨。

有时候觉得,人其实很渺小,和一片树叶没什么区别,春来秋去,匆匆如故。“有天地,然后有万物;有万物,然后有男女。”,实际上,人之与天地,犹如米粟与沧海,一晃就消失于无形。人生一世,能够传承的,刨根究底,不过两样东西:一是文化,二是金钱。

古钱币注定会成为“王的女人”!因为它合二为一。

图1 康熙通宝贴金雕母(仅见品)

钱径(重):28.6*1.1mm*4.6g

人类从“野蛮”步入“文明”,正是以钱币的出现为开端的。早期的货币,如刀币和布币就是从青铜生产工具衍化而来,在形象上,分别为青铜刀和青铜铲的“缩微”版,是工具和农具的化身。劳动创造了财富!于是,劳动工具就很自然地成了财富的符号——“钱”;有了“钱”,人类就迈入了“商品”社会……

早期的铸币,使用的是“范铸法”。先用陶泥做“模”,干燥定型后,再用泥反复按压,形成“钱范”,合范后浇铸冷却,打碎陶范即可取出钱币。这种方法,一直延续到唐代。

当今,很多人都有一种“大唐”情结,一说起唐朝,就是唐朝是如何的“高、大、上”,其实,唐朝是一个“杀伐气”很重的朝代,战乱时多,安定时少,动辄大肆杀戮,“安史之乱”就是一证,杜甫在离乱之后,回到昔日的都城长安时写到——“国破山河在,城春草木深。”——曾经何等的繁华,转眼已是“千里萧条、人烟几绝”。值此一乱,“大唐”就步入了“藩镇割据”时代,名义还是一个国家,实际上,在相对封闭的区域内,都各自为政,经济上甚至完全独立,自成一统。人口的锐减,加上经济交流的阻绝,这种大的变革,很快催生了一种新的铸钱方式——“翻砂法”铸钱。

图2 乾元重宝母钱(白铜)

钱径(重):24.3*1.2mm*3.7g

唐玄宗避乱蜀中后,太子李亨于次年(公元756年)在甘肃灵武即位,是为肃宗;乾元元年(758年)铸“乾元重宝”。

乾元重宝用“翻砂法”来铸钱,是在上世纪四十年代被一位古泉学家发现的,其依据就是,他找到了一枚曾翻铸过“子钱”(流通钱)的“乾元重宝母钱”。由于“母钱”是“翻砂法”铸币的特定产物,一直以来,普遍认为,这个时间就是“翻砂法”铸钱的起始时间,并且“乾元重宝母钱”是此前中国最早的铜质母钱。

那么,有人要问,乾元重宝为什么要摒弃传统的铸钱工艺——“范铸法”,而使用“翻砂法”来铸造?笔者认为,原因有二:

其一,快速翻铸的需要。

肃宗即位后,空陡四壁。但吃饭、打仗乃至维系政权的存在都需大量用钱。在现代,你要增加流通货币的数量,仅需开动印钞机即可;在古代可不行,那要用实实在在的铜来浇铸,而“范铸法”存有一个致命的缺陷,即用泥土制范时,制成的“钱范”需风干(或阴干),正常情况下,单这一道工序就要耗费数天时间,碰上连阴雨就更不用说了——“你急它不急”;“翻砂法”铸钱,“即翻即铸”,不需要等,快速、方便、高效,并且要增加铸钱数量,只需增加用来制造“钱模”的母钱数量即可,不再受自然环境因素的挚肘,这正契合了当时统治者迫切的用钱需求。因此,可以说,“翻砂法”铸钱工艺的产生,是“急用钱”的结果。

其二,“贸易战”的需要。

在现代,一些世界上的强权国家,一遇经济“窘迫”,就开动印钞机,来增加和白纸差不多成本的“通货”,到别的国家去买实实在在的商品,说白了,这完全就是在“抢劫”!古代也一样,用减重的铸有相同面文的钱币,去换取另一地区的货物,来达到“损人利己”的目的。

“翻砂法”铸钱,用“母钱”来制模,因刻制母钱的工艺独特,其面文难以在短时间内模仿,所铸“子钱”的重量也可随机控制,这样一来,掌握了母钱的制作方法,就等于掌控了一国的“核芯”制造力,从而在源头上阻绝了财富的流失。

图3 “范铸法”铸币中使用的“铜范母”

正如图2币面文中“乾元”二字所揭示的一样,铸钱工艺从此开启了货币铸造史上的新纪元,“母钱”的诞生,就是这种变革的关键证物!

有人要问,“你是如何知道这钱就是母钱的?”。

下面,就来谈谈母钱的鉴别方法:

首先必须明确,“母钱”是铸钱的工具!这和现代人把“母钱”当作艺术品来看待,有点差别,虽然每个人的审美观相异,但母钱唯美论的心结是广泛存在的。现实中,有的母钱很漂亮,有的母钱却很拙劣,不能因为一个母钱在形象上有点“丑”,就改变它的性质定义。

图4 “会昌开元”母钱

钱径(重):23.8*1.1mm*3.6g

“会昌开元”铸于唐武宗会昌五年(公元845年),系用毁佛后所熔铜块铸造,因大多是地方铸币,工艺制作上参差不齐,有的面文仅能看到字的轮廓。

既然是铸造“工具”,那么判断一个钱币是不是母钱,正确的途径就应该是——必须要在该币中找到金属铸造学上的证据!而不是通过所谓的“口口相传”得来的模糊不清的主观判断,个人认为,这也是中国古钱币迈入世界必须要跨过去的一个“坎”!

一个“母钱”在铸造学上的证据有哪些?

一、材质。

我们现在看到的古钱币大都由红铜、白铜、黄铜、青铜铸成,这当中,红铜是天然铜,白铜是铜镍合炼产生,黄铜是铜锌合金,青铜则是在天然红铜中加入铅、锡得来。众所周知,所有的母钱都要经过手工雕刻这一加工环节,因黄铜和青铜硬度较高,这对生产力水平不高的古代来说,是一个不小的挑战,因为要在硬度较高的材料上雕刻,所用工具必须更“硬”,于是,红铜和白铜因材质相对较软,就成为“母钱”用铜的首选。到了清代,甚至有钱局在天然红铜中加入了微量黄金,来降低硬度,在去锈后往往也呈现出“黄铜”色,但它并不是铜锌合金,在微观上,很容易能找到黄金微粒的存在,故更易作出判断。

因此,今天但凡看到用红铜或白铜铸造的钱币,大致上可以认为“非母即样”。

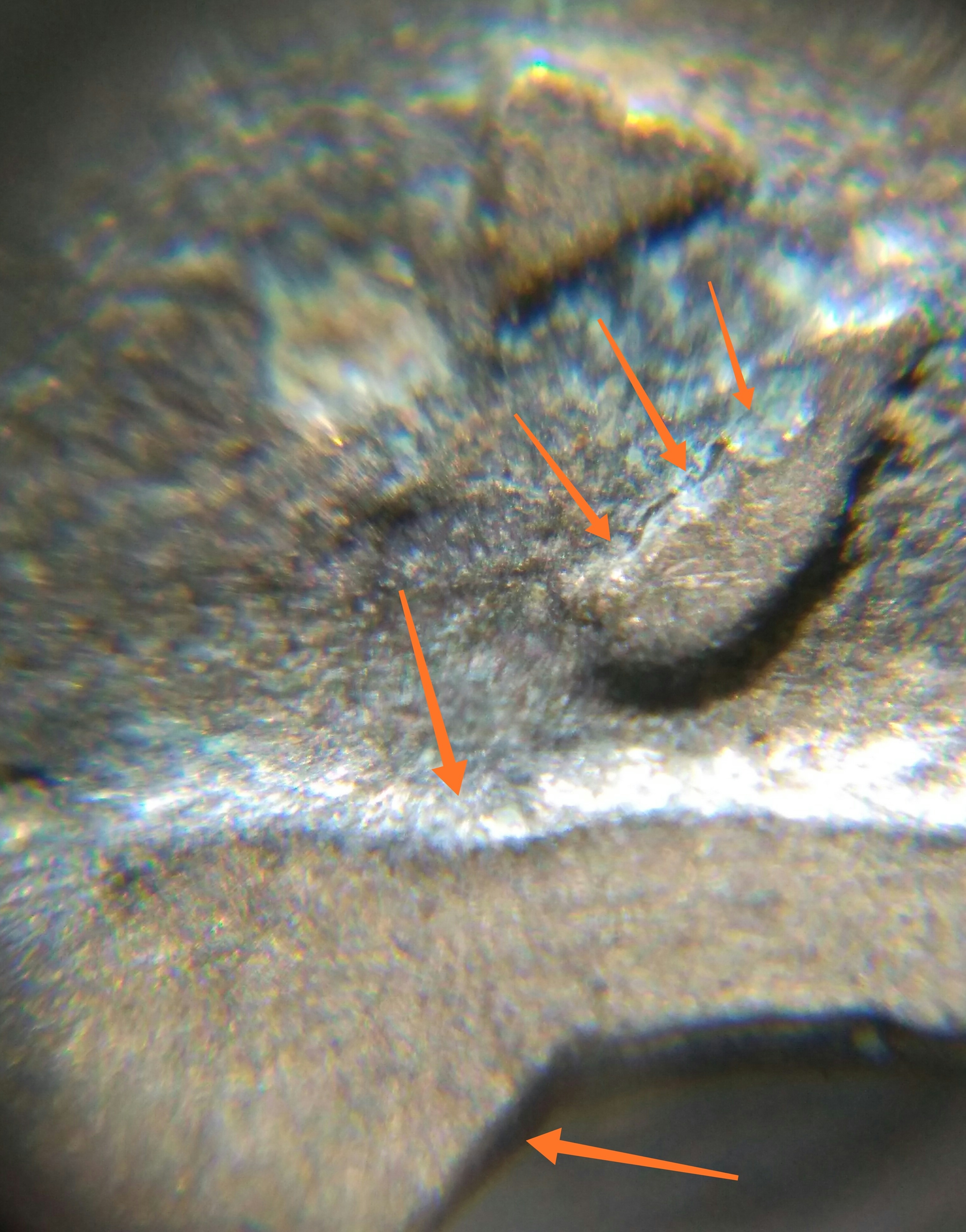

图2-1(图2币局部放大图)300x

二、钱币的外观测量数据。

“子钱”是由“母钱”铸造而来,那么,在铸造学上,母钱的铸造级就要高出子钱一个等级,根据铸造原理,母钱在钱径和钱文字体高度上都要大于子钱。按照现在的有色金属铸造工艺,含锡青铜的受阻收缩率为1.2%,黄铜的平均值是1.6%;青铜的拔模斜度为1%,厚度在20mm以下的黄铜其平均值为0.8%;机械加工(修磨余量)为1%左右;综合以上因素,母钱和子钱相比,在尺寸上总共要大出约3%。比方说,如果一个子钱的直径是27mm,那么铸造这个子钱的母钱直径就应该在27.8mm左右,如果是“雕母”,因为又高了一个铸造级,它的直径应在28.6mm左右,当然,它们必须是同版。

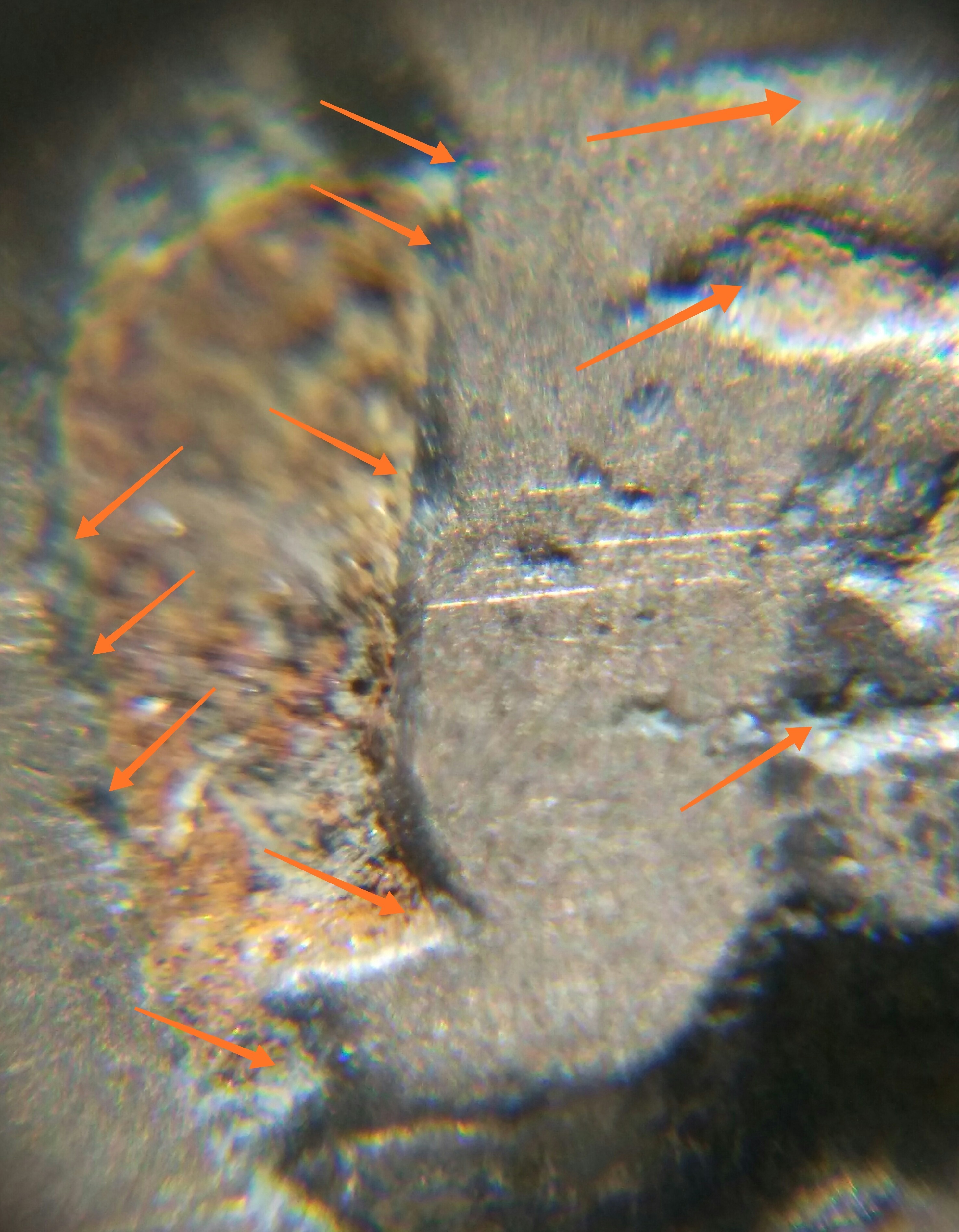

图2-2(图2币局部放大图)300x

关于厚度。有人固执地认为,母钱肯定要厚,一般来说是如此,但这不是绝对的,因为“翻砂法”铸钱釆用的是“两箱法”铸造工艺,正、反面分开“印模”,然后合二为一,钱局在铸造子钱时,往往要减重,而这通常是以降低“子钱”厚度为主要手段的。我们不妨假设一下,母钱的厚度哪怕是1mm,如果在翻砂时不降低印模深度,两次印模之后铸出的子钱厚度就要达到2mm左右(收缩率在这里可小到忽略不计)——这样的子钱(平钱)几乎没有!弄清了这个原理,在现实中,既使母钱的厚度比子钱薄,也不应感到奇怪。

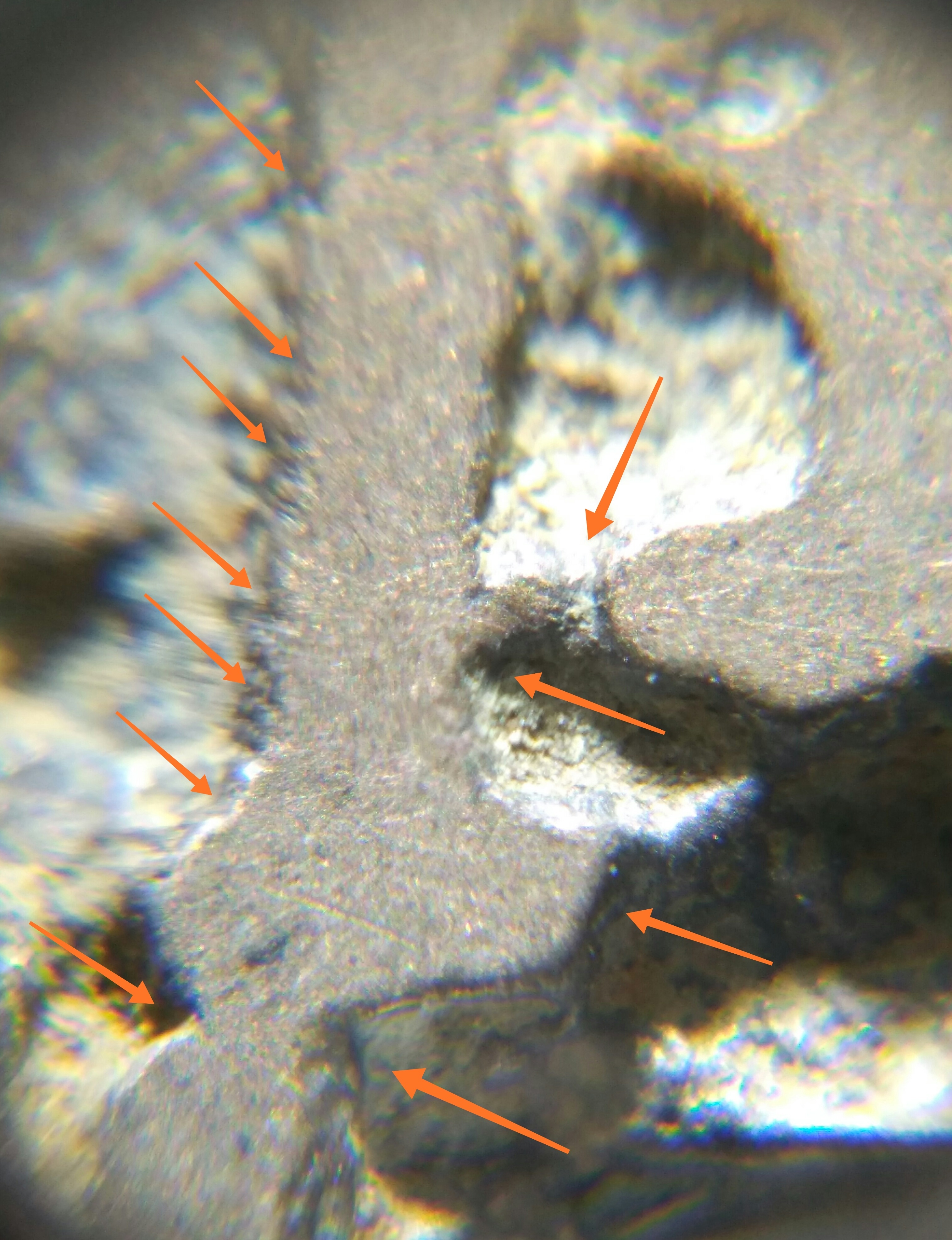

图2-3(图2币局部放大图)350x

三、冷加工的痕迹。

对母钱进行冷加工,是为翻铸子钱服务的,而不是为了美观。子钱初铸成品后,也需要进行磨去毛边和锉除穿口留碴这样的冷加工,但这种加工方式是粗率的、随意的,加工后留下的痕迹是散乱的,无规律可言,其目的是为了便于携带、不妨碍流通;母钱的冷加工和这相比,则有着本质的区别,一个制钱工匠在加母钱时,因量大任重,往往机械地、甚至习惯地重复一个动作,又因要用来翻铸,这种冷加工必定是精确的,这样,在加工痕迹上就有律可循。

图4-1(图4币局部放大图)300x

首看钱文。其字根和地章相接处呈直角,这种特征具排他性和唯一性,一个流通的子钱无论如何精美也不可能有,并且不论这个母钱磨损多严重,只要它的字根还在,其性质就可确定。

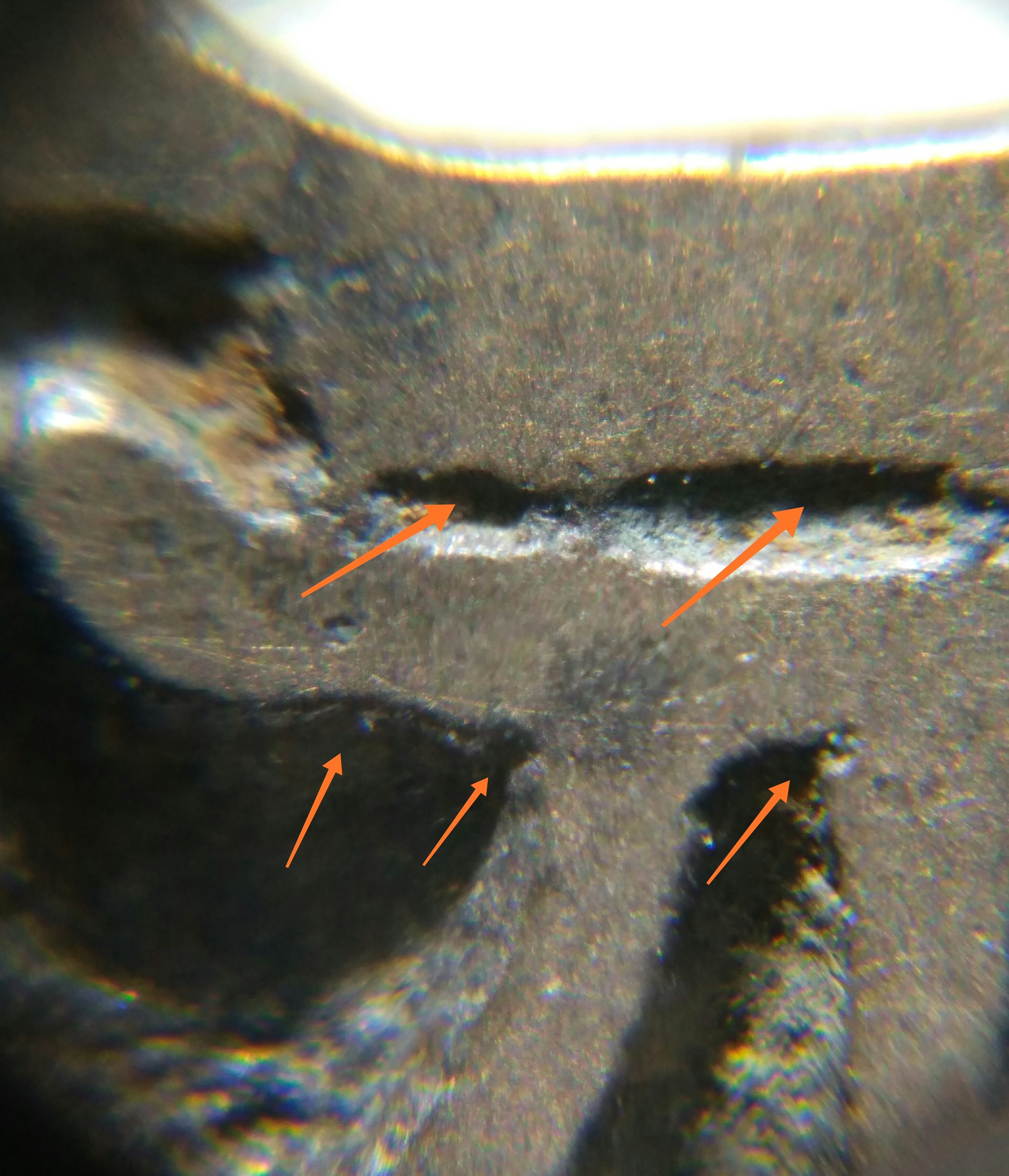

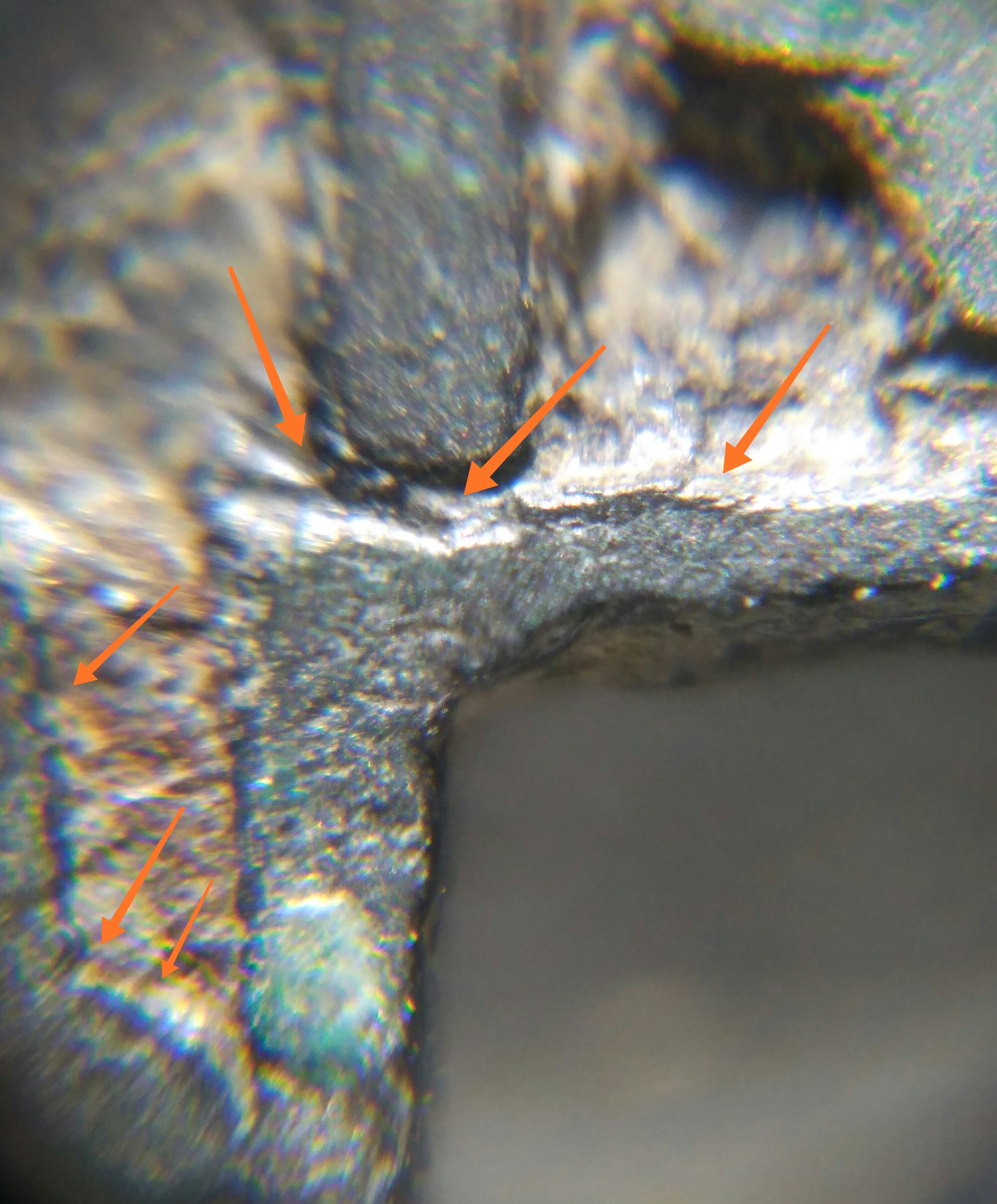

图4-2(图4币局部放大图)300x

次观穿、边。为了在翻铸时脱模方便,母钱的穿、边往往(但不全是)修成“坡面”结构,但不同的时期甚至同一时期不同的工匠都有不同的加工特点。多数的母钱,在钱边内侧和内廓外侧与地章相接处,能找到连续的相同方式的錾刻痕迹,其加工的目的就是为了在翻砂时方便脱模,这种证据具排他性和唯一性,一经发现,马上就可确定其性质就是“母钱”。

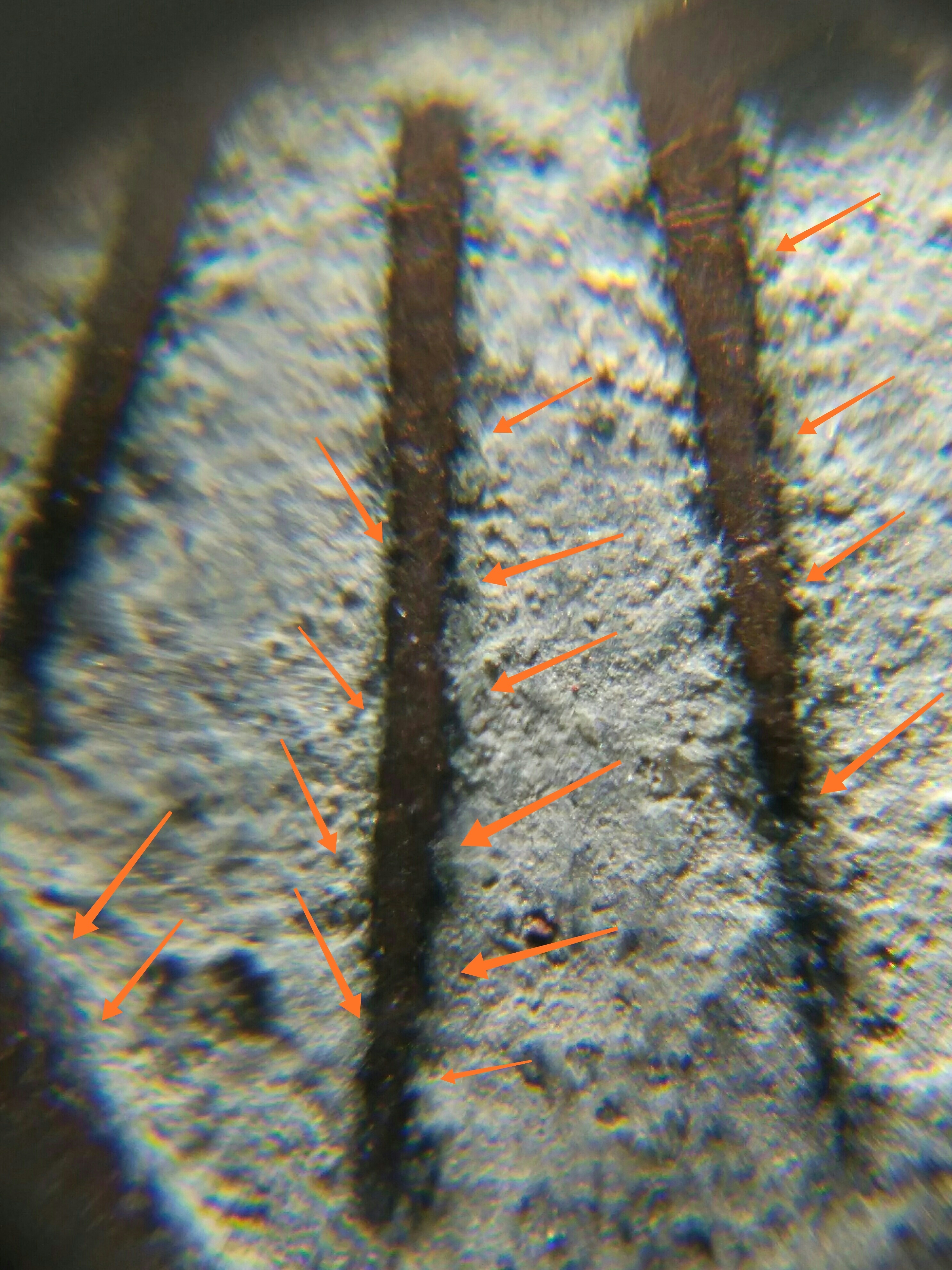

图4-3(图4币局部放大图)300x

四、铸造残留物。

母钱在翻铸子钱时,事先会涂上一层油状物或炭粉,铸过子钱的母钱往往会有残留物附在钱表,笔者在之前的文章对此有过交待,感兴趣的读者可往前查阅。

接下来,让我们看一看图2币和图4币的微观特征:

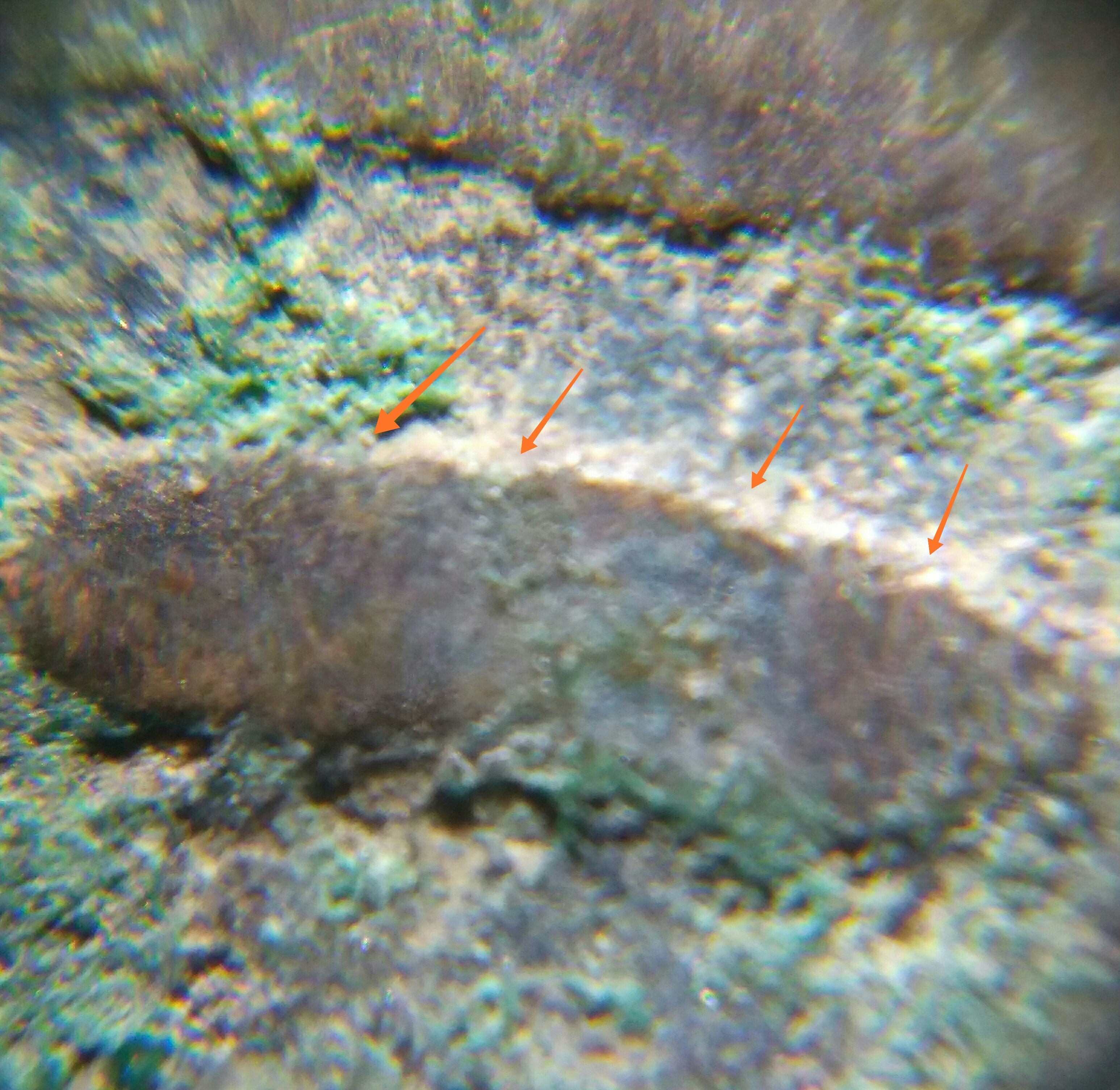

图2-1是图2币(背月)的放大图,其红色箭头所指处,均为錾刻后留下的冷加工痕迹(下同)。

在图2-2中,箭头标示处,出现了连续的规律性的錾刻痕迹,其位置在钱边内侧与地章相接处。

图2-3是图2币(穿口)局部放大图,箭头所示处,可以看到穿口内沿被打磨的异常光滑,其穿口的加工方式是从正面下刀平修,这是早期母钱穿口的标志性修造特征,这种加工特点在邻国(日本、朝鲜)居然一直延用到近代。

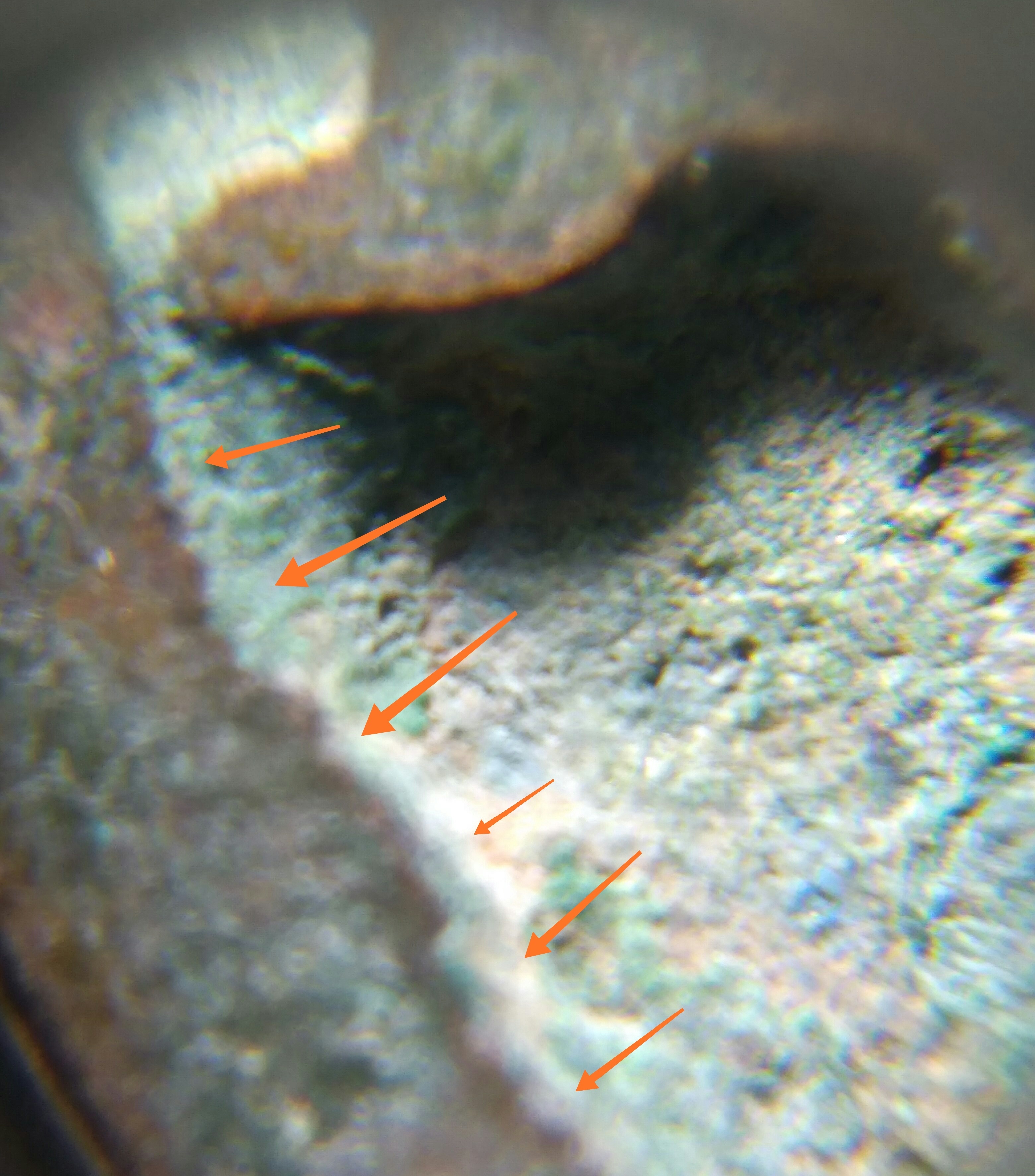

图4-1是图4币(背“洛”字左下处)放大图,可以看到,在内廓外沿与地章接处及字根处有明显的錾刻痕迹。

在图4-2中,能看到,在钱边内侧和字根处都出现了连续的凿刻痕迹。

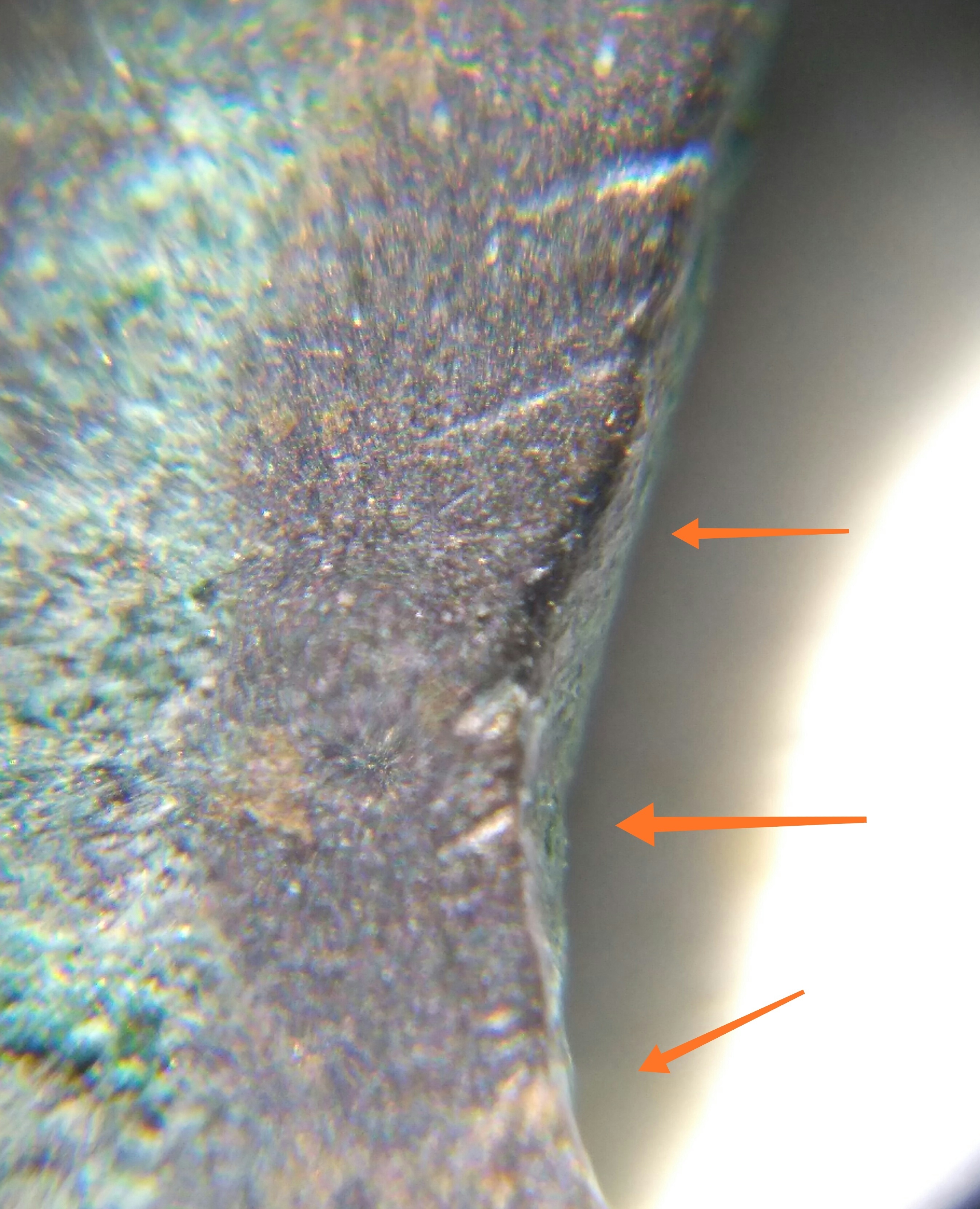

在图4-3中,錾刻痕迹再明显不过了,虽有点草率,但目的很明确。

图4-4(图4币局部放大图)300x

图4-4是图4币(“元”字附近)放大图,可能是由于时间紧或缺少工具,其“元”字上面一横和钱内廓是相连的,根本就没有动刀,其他地方的錾刻也显得漫不经心,但想一想,在一千多年前,在没有任何经验借鉴的情况下,能把这样一个“母钱”弄出来,已经是很不容易了。

现在要问,“乾元重宝”是最早的翻砂法铸币吗?非也!它只是首度大规模的采用“翻砂法”铸造。比它早一点的,在下面,快来看:

图5 开元通宝母钱(白铜)

钱径(重):24.7*1.2mm*3.6g

从图5币钱文来判断,其“元”字呈“短二元”特征,应为初唐铸造。但唐早期铸币仍沿用“范铸法”,这从大量出土的唐代钱币来看,可以得到证实。那么,图5币为什么会出现在这个时期呢?笔者认为,可能因为工艺上的不成熟或缺少加工工具,“翻砂法”铸币还没有得到广泛应用,图5币的出现,只是一种尝试性的行为。

下面来看一下图5币的微观特征:

图5-1(图5币局部放大图)300x

在图5-1中,准确无误地表明,该币在正面穿口左上角的外沿和字根及钱边内侧等处有明显的錾刻痕迹,在边些地方动刀,其目的只有一个,即用来翻铸钱币,也就是当“翻砂法”铸钱的“母钱”。

图5-2(图5币局部放大图)300x

在图5-2中,有非常多的冷加工痕迹,另还可看出,其穿口的修穿方式呈现出“斜直单向用力”的冷加工工艺特点,这种特点的工艺一直沿用到清末,并且比例还较大,经常能看到。

还有没有更早的母钱?

承蒙“老天爷”的厚爱,经过数年的寻找,笔者终于在浩若星辰的“币海”中,发现了一枚——它就是:

图6 货泉母钱

钱径(重):23.1*1.2mm*2.8g 材质:红铜

“货泉”是王莽第四次货币改制的产物,始铸于天凤元年(公元14年),一直流通到东汉武帝建武十六年(公元40年),流通时间近二十八年,正用钱的材质均为青铜,现有的出土钱币证明,其铸造方式采用的都是“范铸法”。

那为什么会出现一个“母钱”呢?

王莽,此人的脑袋中充满了奇思异想,是一个实足的开创性“人才”!可惜他生错了时代,在此就不多说了。但细想一下,王莽造一个“母钱”出来并采用新工艺——“翻砂法”来铸钱,从逻辑上来说,还真有可能!并且“舍他其谁”?——因为他是“世间第一铸钱高手”。

下面来看一下图6币的微观特征:

图6-1(图6币局部放大图)300x

图6-1是图6币中“泉”字局部放大图,从图中可以看到,其钱完完全全就是在一块铜板上錾刻出来的,一点浇铸的痕迹都没有,再往下看一下它的穿口:

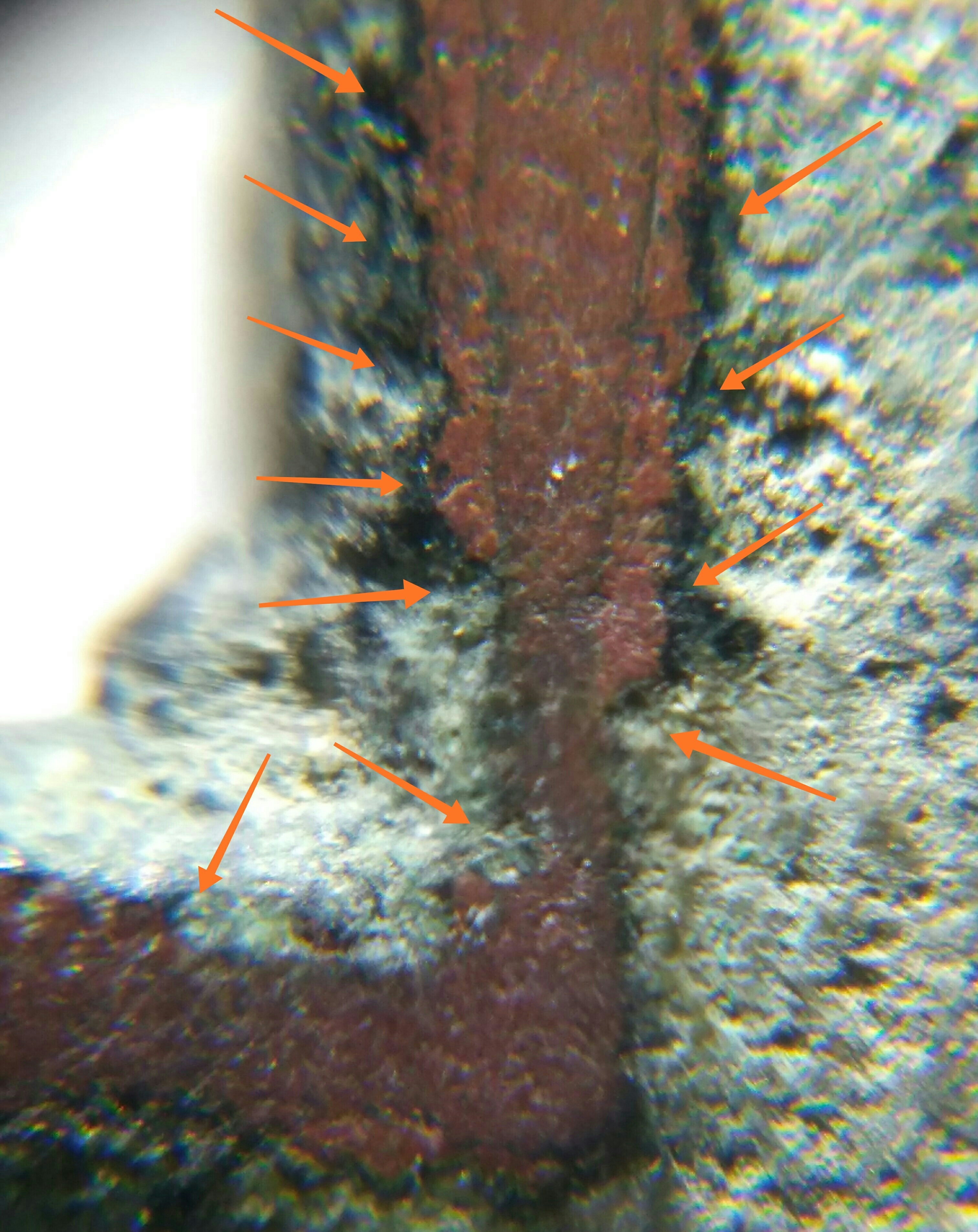

图6-2(图6币局部放大图)350x

在图6-2中,可以看到,在穿口的左下角拐弯处錾刻的程度比别处要多很多,实质上,就是在此处开了一个“决口”,而这正是为了满足母钱在“印模”后的“脱模”需要,这种在穿口“留决”的冷加工工艺为“母钱”所特有,具排他性和唯一性,——这是一个用它作为“母钱”来翻铸“子钱”的铁证!

图6币是一枚改写历史的钱币,中国钱币“翻砂法”铸造史将因之提前七百余年。图6币为笔者首度发现,并于本文首度公布。

可以确定地说,图6币是迄今发现的中国最早的铜质母钱!

睹斯钱!“万千里河山奔来眼底,数千年历史注到心头!”。茫茫大地上,“尔兴尔亡、楼起楼塌”——狼烟下,有多少英雄金戈铁马、气吞山河;离乱中,有几多百姓背井弃乡、徒自哀嚎……

这就是历史,钱币就是历史的证物。

(THE END)

郑重声明:本文系原创首发,首发平台为凤凰网;欢迎转载,但须注明原创为“九凤文化”。

郑重承诺:本文中如有钱币被国家相关部门确定系文物,笔者将无偿捐赠给国家文博相关单位。