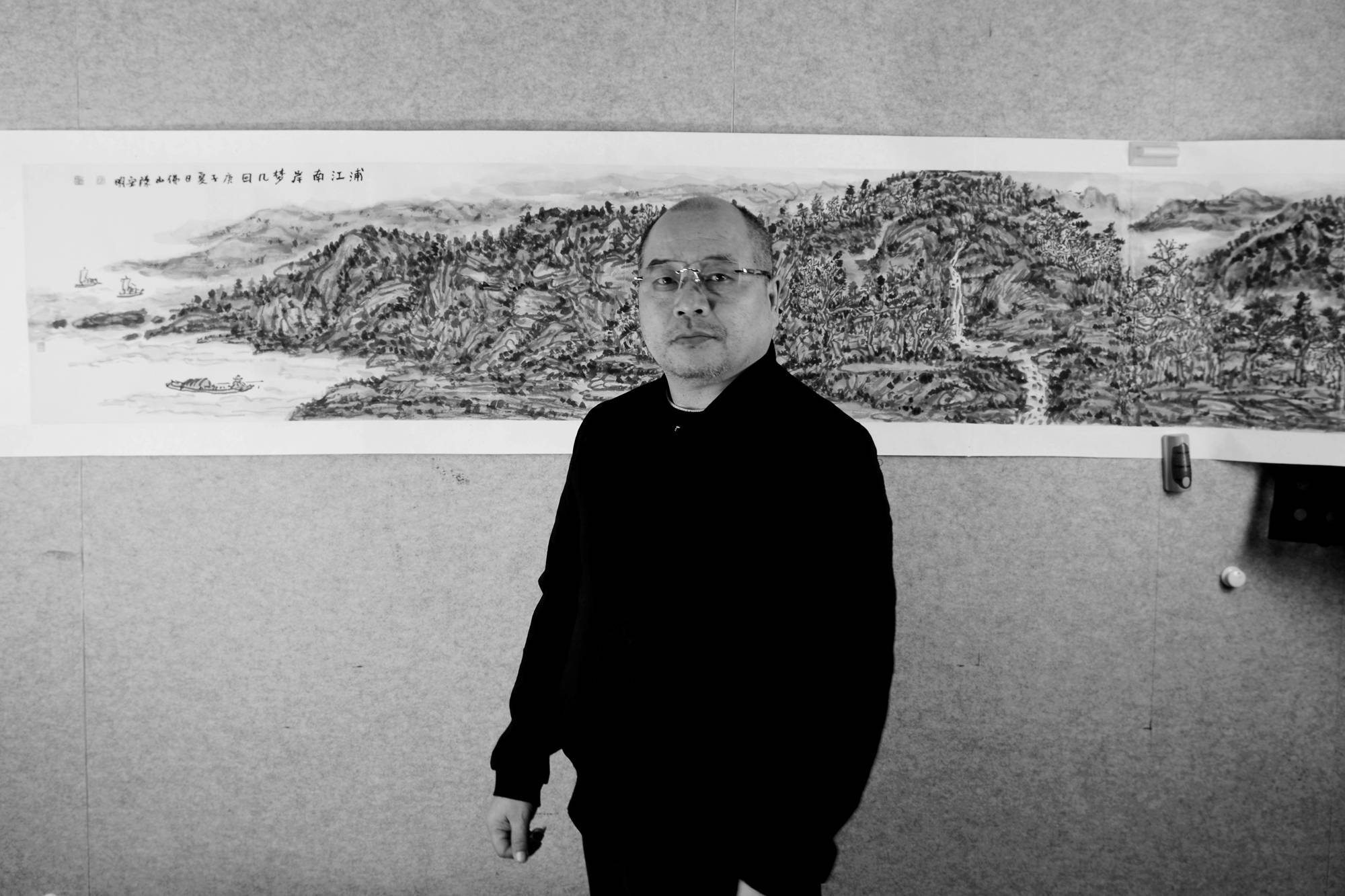

背景作品《浦江南岸梦几回》1000cm×42cm

陈安明,又名安茗,中国美术家协会会员,文化部中国山水画创作院院士,北京凤凰岭书院中国画创作院院士,国家一级美术师,北京艺韵阁书画院院长,北京正心正举应用科学研究院山水人文艺术中心主任。作品入选第九、十届全国美展等国家级展览,多幅山水画作品被中央直属机关重要机构收藏,作品入编《当代美术全集》第二卷,出版有《陈安明美术作品集》《贵有古意·山水画作品集》《师古图今·中国画名家档案陈安明卷》等个人画集。

1、家在山水间300cm×35cm

陈安明,传统山水画实力派画家。1984年开始从事美术教育工作,1990年作品入选中国美协举办的届展获得铜牌奖, 1999年作品入选全国第九届美术作品展览和全国第十四届新人新作展,2000年加入中国美术家协会会员。2005年作品入选第十届美术作品展览,作品在中国美术馆展出。

陈安明,从2009年至今,先后10余年在中国国家画院、中国艺术研究院、北京凤凰岭书院等机构研修学习师从龙瑞,得到龙瑞、王鲁湘、程大利、姜宝林、张立辰、许钦松、刘曦林、霍春阳、曹建华、张桐瑀、韩国栋等国画家、美术理论家、文化学者的指导,遵循龙瑞先生"正本清源,帖近文脉"的理论,研习宋元、明清山水画经典,师古人、师造化,不断精进。从陈安明的山水画中,我们可以感觉到山水画传统笔墨、开合、气韵等等语境的亲切,也可以看到黄宾虹的“浑厚华滋”艺术审美的高度,也感受到笔墨相融、天人合一的艺术追求的灵性。

近年来,陈安明先后在北京荣宝斋、珍宝艺术馆、山水艺术馆举办个展,他的画是北京琉璃厂的硬通艺术品。在广东、江苏、陕西、新疆等地举办“浑厚华滋”全国巡回展,每一场巡回展览,还邀请国家画院、中国艺术研究院、中国山水画创作院的专家学者,举办陈安明山水画研讨会,引起了学术界的关注,得到了广泛好评。

2、层峦50cm×50cm

【每周画题】陈安明山水画(006) 随类赋彩

“随类赋彩”出自古代南齐谢赫所著绘画理论专著《古画品录》, “六法论” 法之五。虽然“随类赋彩”是谢赫对当时中国画色彩实践和理论的总结,但是经过唐宋以后的色彩学理论演化和发展,以及各种政治、哲学、宗教的思潮渗入中国画理论,使得中国画色彩的面貌越来越丰富,形式越来越多样。今天,我们从古为今用、推陈出新的思路去认识和理解传统中国画的色彩发展观——当前语境下的“随类赋彩”。

3、溪上青山66cm×33cm

“随类赋彩” 中的“随类” 和“赋彩”

解析“随类赋彩”,首先是理解“随类”。 “类”是一个范畴概念,中国人自古就有把物象归类的本领和传统。《易•系》有“方以类聚”之句,《同人卦》“象辞” 又云:“君子以类族辨物。”山水画中就根据画法的不同分类,如金碧、青绿、浅绛青绿、浅绛、金碧、重彩、淡彩等类,按画法的不同进行施色;或根据自然物象来分类,即山、水、树、石、云、天、人物点景等,每类物象按其色调“随类” 设色。也按季节分类,根据季节的变化“随类”处理四季的不同色彩。又或根据创作者的个性特点进行分类,如男性、女性、老、中、青等,“随类” 按主观意愿去用色。总之,“随类”就是顺从客观事物,按照类别内去设色,或再丰富和发展,这就是“随类赋彩”。

4、白鹅烽旧居58cm×58cm

“随类赋彩”衍生于传统的“阴阳五行”

中国人极其丰富和完备的色彩学表现的观念,是与中国传统阴阳五行的理论框架分不开的。首先,阴阳五行之无穷变化的宇宙空间系统,蕴含着动态的辩证关系。再者,中国传统色彩学的建构有哲学思辨性逻辑关系。刘勰《文心雕龙》云:“五行异位,千变万化,繁育数类,授之以形,禀之义气,色表文采,声有音律,覆载无方。流形品物”。其中还有静态中的五行,木、金、水、火、土,对应五方:东、 西、南、北、中,在中国传统文化里,对应五色:青、赤、黄、白、黑;动态中的木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,相对应的五方间色:绿、红、碧、紫、骝黄。周代典籍《周礼·考工记·画缋》、唐张彦远《历代名画记》等画论著作也均作了相关论述。这样的“随类赋彩”色彩理念的演变,彰显出水墨画中黑与白在“五色” 中的的重要意义和色彩价值。

“随类赋彩” 在实践应用中的“天人合一”观

在“ 随类赋彩” 的实践中,中国画家从主观情感出发进行艺术提炼、夸张、装饰。同时,画家在处理人与自然的关系时,总是强调从审美创作的主体出发,对类别物象进行心物交流,达到物我两忘、相互契合的境界。例如,宋.郭熙在《林泉高致》中谈到水色在不同季节的变化指出:“水色、春绿、夏碧、秋青、冬黑。”这所谓的水色:“绿”“碧”“青”“黑”并不一定指具体水的颜色,而是指人的一种主观的感受。唐岱在《绘事发微》中也说:“春山艳冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如洗,冬山惨淡而如睡。”也是中国画家把自己置于大自然之中,体悟大自然而达到的天人合一境界。

5、水光山色50cm×50cm

水墨画发展了“随类赋彩”的理论和实践

中国画的色彩观的实践和发展,始于南北朝时期“随类赋彩”, 到唐宋之后的 “水墨” “墨具五色”的理论生发和实践,是对“随类赋彩” 的延伸发展。徐复观在《中国艺术精神》中“以水墨代五彩”之说,并称“使玄的精神,在水墨的颜色上表现出来,这可以说是顺着中国艺术精神的自然而然的演进。”唐张彦远《历代名画记》曰:"运墨而五色具。"五色,即焦、浓、重、淡、清,而每一种墨色又有干、湿、浓、淡的变化。此外,清代的唐岱在《绘事发微》中谈道:"墨色之中,分为六彩。何为六彩?黑、白、干、湿、浓、淡是也。"提出六彩之说。《周礼.考工记》曰:“画缋之事杂五色;东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。”这里将色彩与天地四方的广褒空间联系在一起,表明了中国传统色彩观从其雏形阶段就同东方哲学的自然宇宙和天人合一的观念联系起来。纵观南北朝时期到唐宋之后发展的水墨画,张彦远论“是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣”与“破墨”等,而荆浩在《笔法记》中不但提出“水晕墨章,兴我唐代……笔墨积微,真思卓然,不贵五彩”,张彦远、荆浩均主张“重墨”。谓“水墨为上”,已含有以“白”为上之意,因“白”为纸色,“水墨”落纸,自然黑白成象。唐宋时期的以“五色”来代表一切颜色,发展了“随类赋彩”的实践和时代演变。

6、水村66cm×33cm

黄宾虹是“随类赋彩”的开拓者

黄宾虹是近现代以来文人画传统的接续者、承继者和开拓者,深入传统,而又融贯中西,将千年来文人画传统推向一个新境界。傅雷在《观画答客问》中的“问”与“答”,特别是“问:笔之外观,惟墨是赖,敢问用墨之道? 曰:笔者,点也,线也;墨者,色彩也。笔犹骨骼,墨犹皮肉。笔求其刚,以柔出之;求其拙,以古行之,在于因时制宜。墨求其润,不落轻浮......”等描述,更是高度地评价了黄宾虹——“是墨之用宽广,效果无穷,不让丹青。且惟善用墨者善敷色,其理一也。”而且,黄宾虹还受到欧洲印象派等启发,将中国山水画两大体系(水墨与青绿)进行融合,更进一步确立了他“随类赋彩”的开拓者地位。

7、碧嶂青空58cm×58cm

勇于探索“笔墨当随时代”的新内涵

我们品读陈安明先生的山水画作品,可以看到他对中国画讲究用笔用墨的坚守和自信。他坚信没有笔墨就没有真正意义上的中国画;“随类赋彩”无论怎样“运作”,也不能离开笔与墨。同时,每一个画种,每一个画家,求创新、求变化似乎是一个永恒的主题。“笔墨”是中国画色彩的的灵魂,反映了中国传统文化的精髓,在历经千百年的创新发展历史长河中,中国人传统的阴阳五行观,使“用笔” “用墨” 和“设色” 蕴含着深刻的文化内涵,也推动着中国式的随类赋彩设色学说的不断发展。近百年来,西学东渐,打破了传统文人画的正统地位,现当代有学养、有见识的中国画家尤其是山水画家,一刻也不停步地在传承文脉和突破技法层面的绘画色彩观的同时,不断探索,使中国画色彩的转型与多元化推向高潮——陈安明就是其中一位走在路上的优秀山水画家。他坚持认为,我们推崇“笔墨当随时代”,还是应当秉承传统的中国文化和思想根基。中国画色彩语言只有立足于中国传统文化,在保持民族性的同时“以古开今”,兼容并蓄,中国画独特的色彩语言才能更根深叶茂,日臻完美,继续成为人类艺术中不可或缺的文化瑰宝。

对中国山水画的黄金未来,我们一起拭目以待。(文/志实)

【陈安明山水画艺韵阁书画院作品展】

8、半空岚翠67cm×44cm

9、千载鹤来还67cm×44cm

10、并秀山峰97cm×48cm

11、岚光四面通58cm×58cm

12、千楚无云58cm×58cm

13、水畔青牛67cm×44cm

14、翠微霜晓97cm×48cm

15、峰峦随水入丹青97cm×48cm

16、记山居秋暝98cm×39cm

17、古刹金碧137cm×69cm

18、涧道层层湿翠微137cm×69cm

19、岭树重遮千里目180cm×96cm

20、渔郎艇子入重湖137cm×69cm

21、山上白云泉180cm×96cm

22、溪上青山独自看136cm×70cm

23、雨来细细复疏疏136cm×70cm

24、云烟竟秀97cm×48cm