静笃君按:二十世纪的艺术界,家畜注定要被野兽取代。

二十世纪对于今天的我们来说,已经是旧的世纪;对于人类艺术史来说,二十世纪是充满了开创与革命的新世纪。在二十世纪最初的二十年里,艺术家们就已不复守旧,各种艺术潮流连三接二登上历史舞台,活跃的弄潮儿们在艺术舞台上巧妙地展示着自己大胆的个性。新艺术不再接受任何限制,艺术家们突破了传统的表现形式和绘画技法,各种新的艺术语言迫不及待地诞生了。与法国的“野兽派”(fauves)艺术几乎同时诞生的,是德国的表现主义(Expressionismus)。

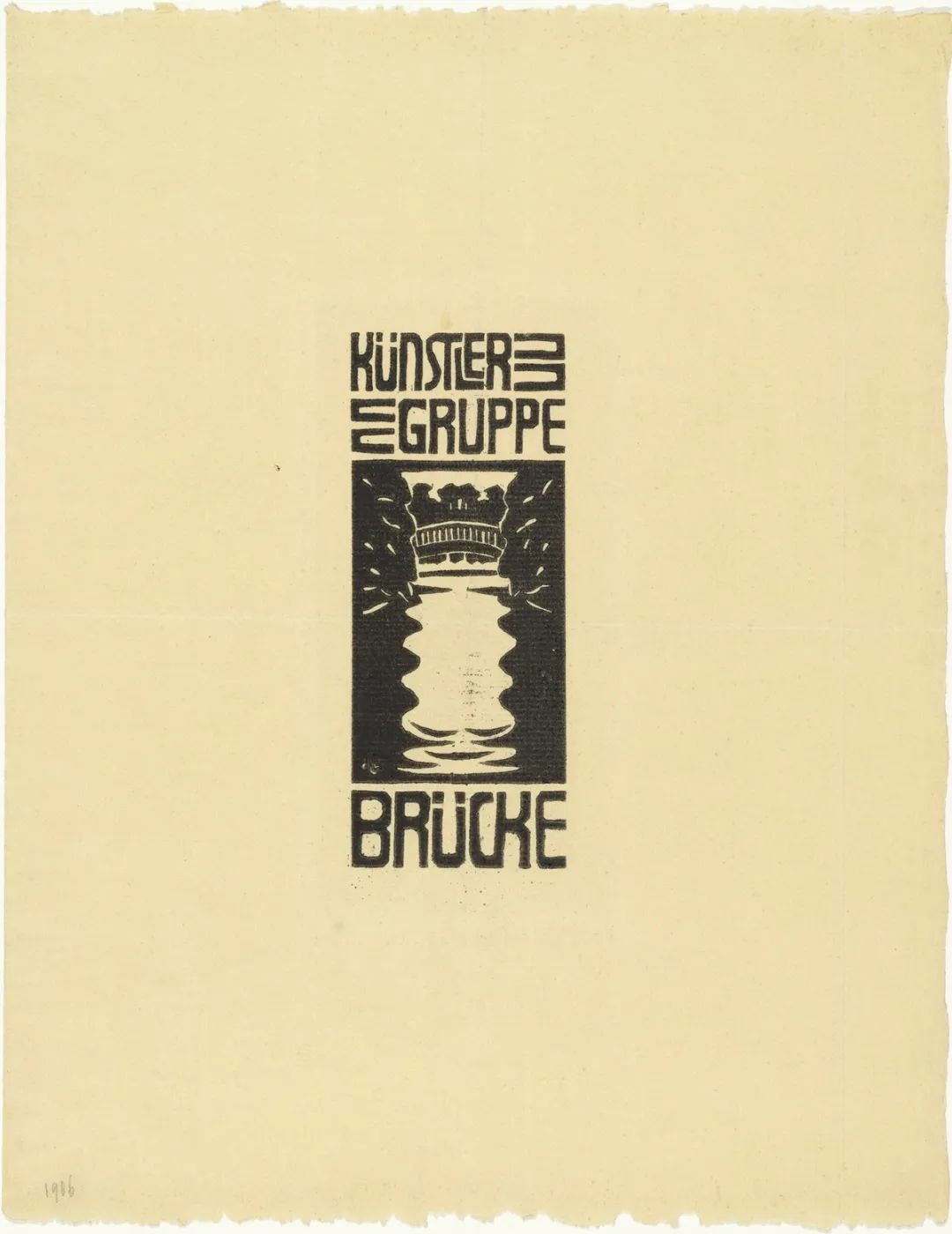

▲ 木版画《桥社》(1906)

德国表现主义艺术家克尔希纳 作

现藏于美国纽约现代艺术博物馆

德国表现主义诞生于二十世纪初至一战之始的那场席卷全欧的生存危机之中。1905年,前卫艺术家社团桥社(Die Brücke)在德累斯顿成立,年轻的表现主义者向传统艺术发出了挑战信号。桥社最活跃的人物是恩斯特·路德维希·克尔希纳(Ernst Ludwig Kirchner,1880-1938),埃米尔·诺尔德(Emil Nolde,1867-1956),马克斯·贝克曼(Max Beckmann,1884-1950)和奥托·迪克斯(Otto Dix,1891-1969)等艺术家。

▲ 油画《呐喊》(1893)

挪威表现主义艺术家蒙克 作

现藏于挪威国家美术馆

后印象派画家梵高、高更以及挪威表现主义画家蒙克是德国表现主义的先驱。特别是北欧伟大的现代艺术家蒙克,在艺术史上,他是公认的划时代先锋,其作品充满了非比寻常且前所未有的表现力。蒙克最著名的作品是《呐喊》(Skrik),第一版作于1893年,被公认为是表现主义代表作。作品内涵因其表现力而很容易被认知,《呐喊》表现的是个人在世纪末的喜怒忧思悲恐惊之中面对人类生存困境之时不禁停住不知所终的步伐而发出苦闷的呼号。

▲ 粉彩画《呐喊》(1895)

挪威表现主义艺术家蒙克 作

私人收藏

除了受到后印象派艺术影响之外,德国表现主义者还从非洲和大洋洲的民间艺术中得到启发,因此,表现主义作品往往还有着强烈的尚古主义风格。德国表现主义者致力于以不受传统约束的新艺术来挑战学院派绘画,体现了新世纪的青年人对自由与独立的渴望和追求。

▲ 油画《两位裸女在闲聊》(1910)

德国表现主义艺术家克尔希纳 作

现藏于杜塞尔多夫艺术宫博物馆

桥社于1911年迁至柏林,1913年解散。维也纳画家奥斯卡·柯克西卡(Oskar Kokoschka,1886-1980)继承了桥社的表现主义精神。作为维也纳新艺术分离派灵魂人物古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt,1862-1918)的学生,柯克西卡寻求用画笔表现人的内在自我,其作品着重于灵魂投射,因此柯克西卡也被誉为是世界大冲突期间人类社会苦难的诠释者。在下面这幅宗教主题绘画《维罗妮卡的面纱》中,柯克西卡描绘了圣维罗妮卡手捧面纱,她刚为背负十字架受尽苦难的主耶稣抹去脸上的血与汗,基督的面容留在了她的面纱之上:

▲ 油画《维罗妮卡的面纱》(1910)

奥地利表现主义艺术家柯克西卡 作

现藏于布达佩斯美术馆

1933年,纳粹暴政伊始,表现主义作品被视为“腐朽艺术品”而遭打砸查抄。1937年夏,桥社创始人克尔希纳的六百余件作品惨遭破坏,其中《作为士兵的自画像》(下图)被定为“腐朽艺术品”的典型作品而在1937年七月至十一月纳粹政府于慕尼黑举办的“腐朽艺术作品展”中被示众。一年之后,1938年初夏,克尔希纳在达沃斯举枪自杀身亡。

▲ 油画《作为士兵的自画像》(1915)

德国表现主义艺术家克尔希纳 作

现藏于俄亥俄州奥柏林艾伦纪念艺术博物馆

下期预告:怪诞失乐园

观复·耀州窑·青瓷斗笠盏,四款可选,限时特惠,只需178元。

观复APP、观复微店均有发售,点击文末左下方的阅读原文,即可惠购。